ワタクシ流☆絵解き館その69 「わだつみのいろこの宮」は、どんな出品作に負けたのか。

青木繁が満を持して出品した「わだつみのいろこの宮」は、1907年の東京府勧業博覧会で三等賞末席しか与えられず、評価基準の卑俗さに怒り、失望した青木は、その後の人生を大きく歪めていったと言える。

ではその博覧会で、「わだつみのいろこの宮」をしのぎ、高い評価を得た絵は、誰の、どんな絵だったかを振り返ってみたい。「わだつみのいろこの宮」の画像は、この絵解きシリーズで何度も掲げているので省略する。

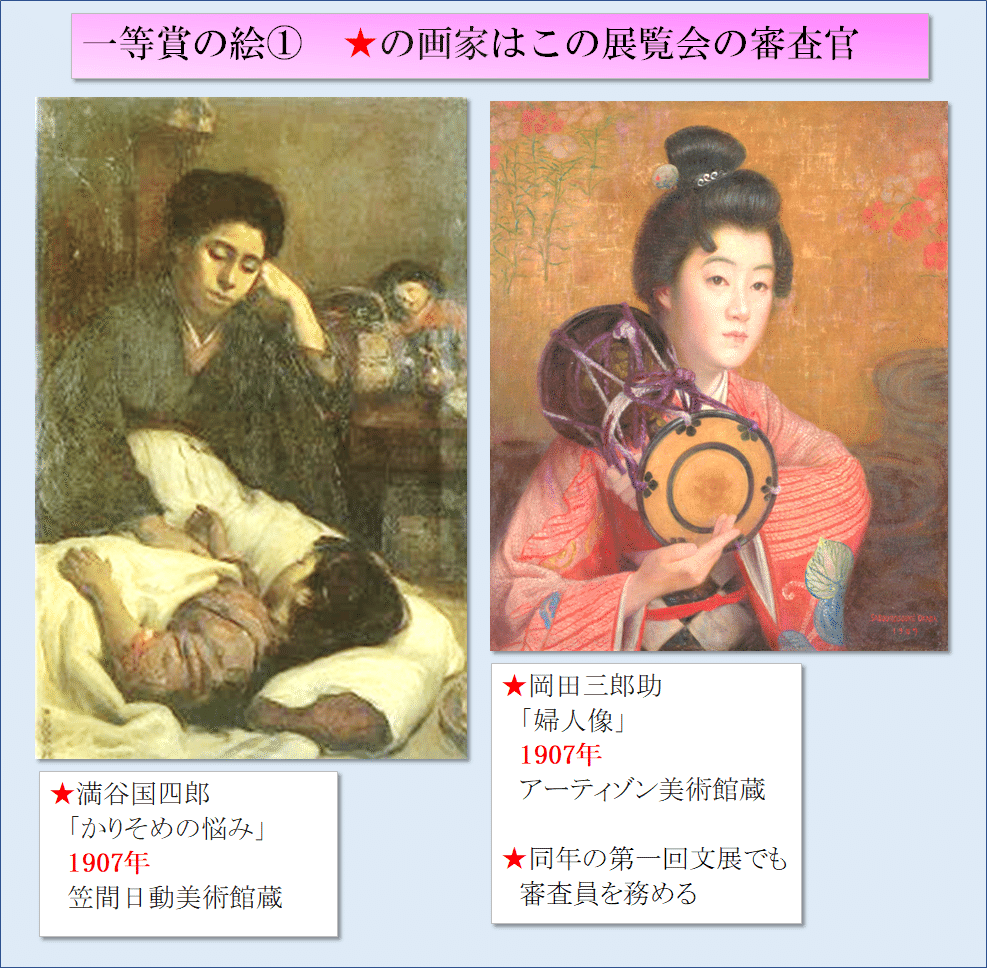

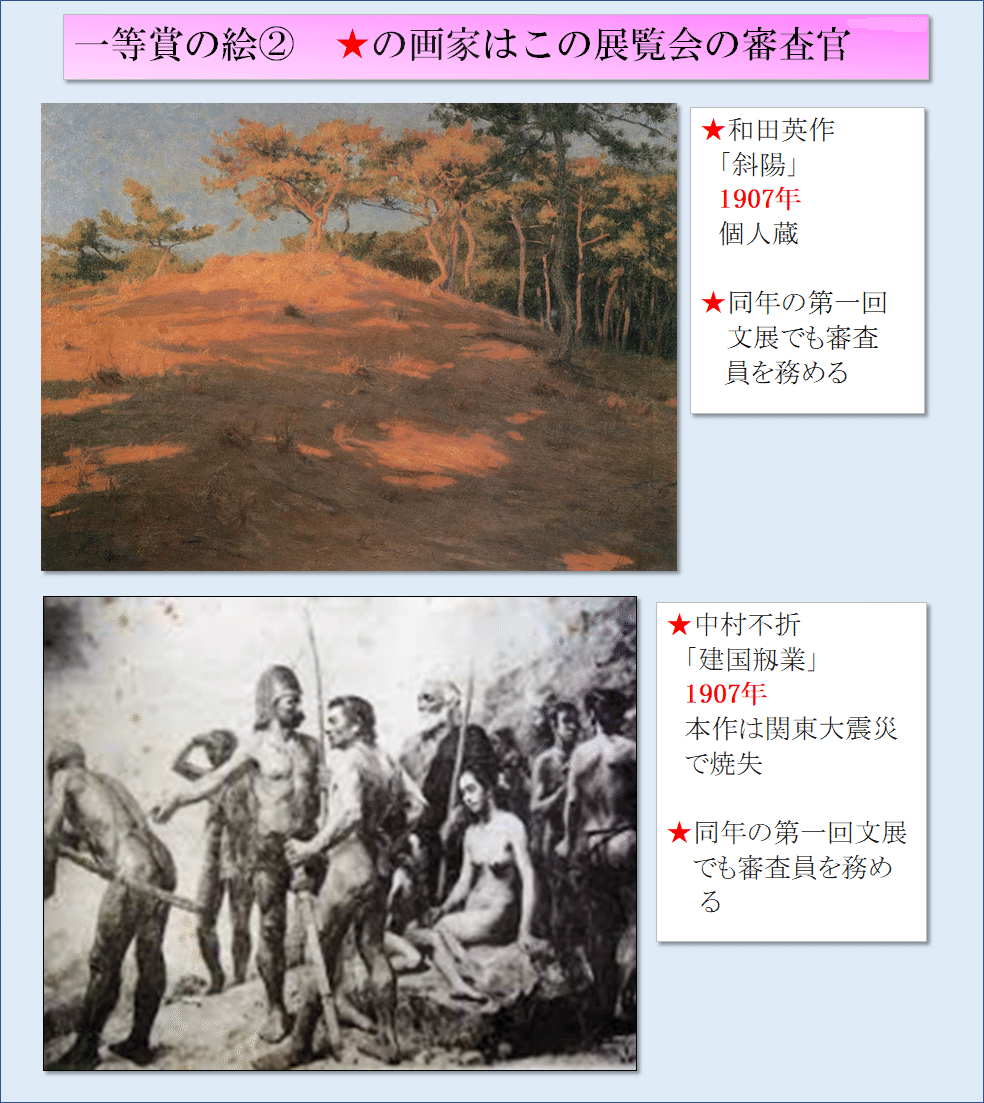

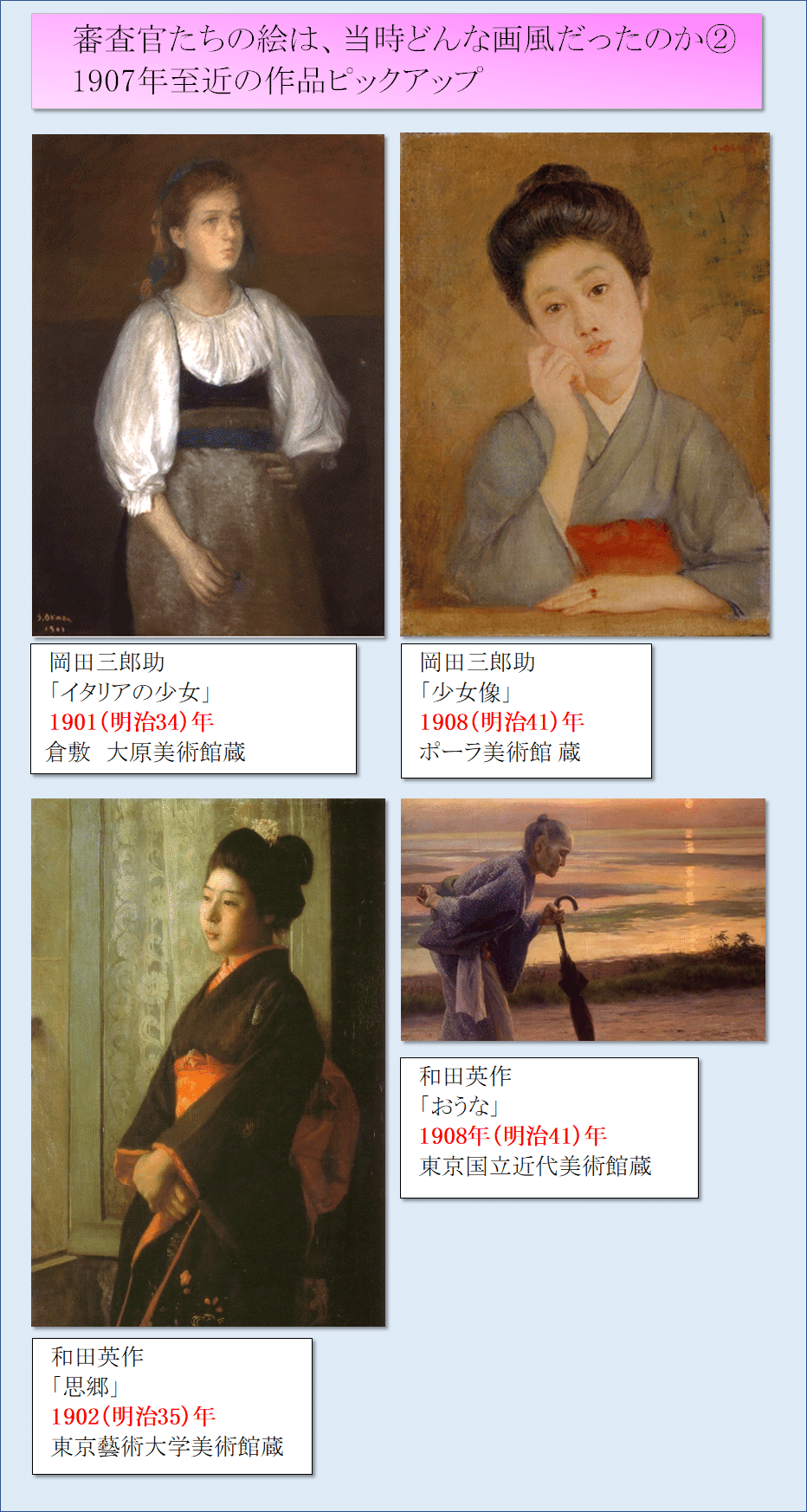

審査官自身の絵が出品され、いわゆる「お手盛り」で入賞していることは、この博覧会の性格を教えている。つまり、すでに評価のある画家に出品させ、賞で飾り権威付けすることで、日本人による西洋画の幹を作ろうとする意図があったということだ。たとえば、満谷国四郎は、パリ万国博に出品、銅牌を受賞した画家であるし、和田英作は1903年から、東京美術学校の教授であった画家だ。中村不折は、当代の人気詩人、島崎藤村の詩集『若菜集』(1897年)、『一葉舟』(1898年)の挿絵や、1905年には、夏目漱石『吾輩は猫である』上巻の挿絵を描く人気画家であった。人目を引き付けるためには、入賞者のラインナップに既成の名声が並ぶのは、大局から見て必要な施策であって、作品そのものは、技巧が確かであればどんな絵でもよかったと言うべきだろう。

力ある新人の力作にライトを当てるという役割は、その次に置かれていたと見なければなるまい。

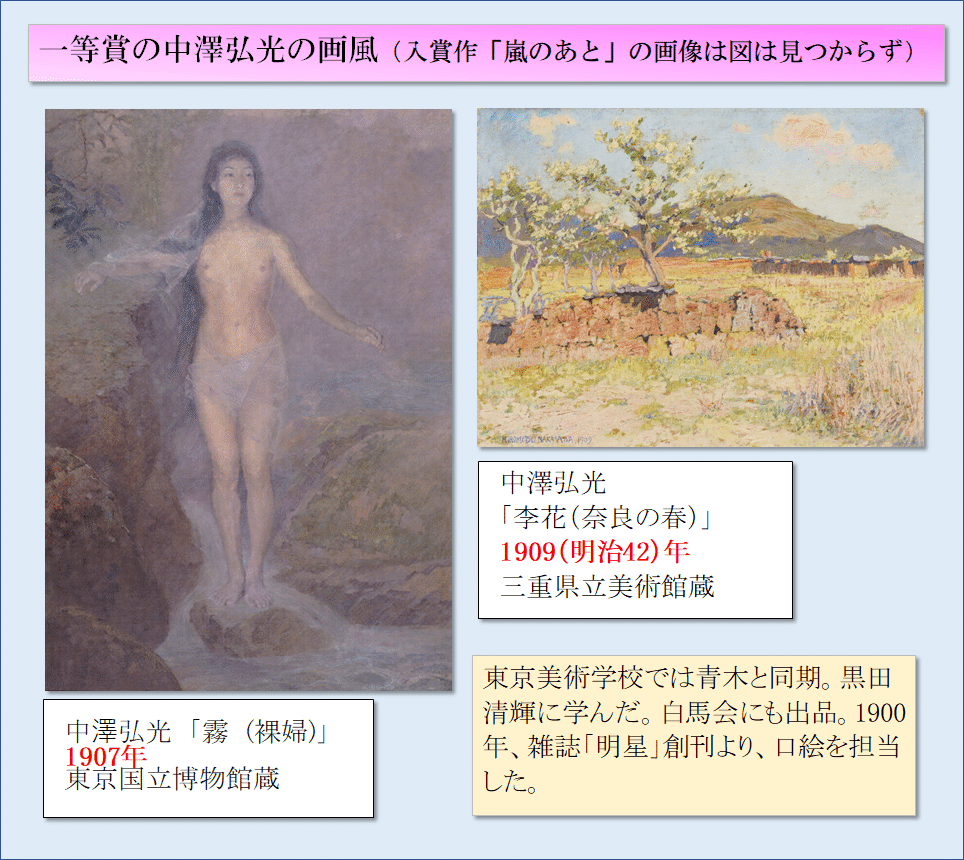

審査官以外の一等入賞者を見ると、みな東京美術学校に学んでいる。圧倒的な力を持っていた指導者、黒田清輝の門下だ。それだけ当時の俊秀が集まる処であったのは、確かなことであろう。

青木はこの条件からは外れていないが、入賞者たちは、黒田清輝門下でも、特に写実力に優れていた画家であるのが見て取れる。

青木が白馬会において黒田清輝らに見出されたのは、「大穴牟知命」などの神話を題材にした新鮮な想像力と、勢いのある筆触、技法に、賞賛の理由の多くを負っていた。

その作風を緩めた「わだつみのいろこの宮」が、写実力や技術の手堅さという土壌を主眼として比較されたとき、見劣りすると判断されたと考えられるだろう。

一等賞となった絵が何を描いているのかに目をやると、中村不折の絵は例外として、当時の生活風俗のありのままの姿を題材にしている絵が好印象を与えたと言えるだろう。「わだつみのいろこの宮」のような、文学趣味の強い、幻想画作品は敬遠されているようだ。その一例として挙げられるのが、落選作、小林千古の「誘惑」である。

広島県廿日市市のホームページのこの作品の解説によれば、悪魔はヨーロッパ列強、目隠しをした乙女はそれに誘いかけられている新興国家日本、そしてそれを案じているのが、日本古来の精神を象徴する天女、ということだ。この制作意図は、読み取られることはなく、(あるいはその意図に対して、審査官の異論があったせいかもしれず)、また取り合わせの奇怪さもあって、すでにパリ留学歴もあり、黒田清輝や、審査官岡田三郎助、中村不折等と親交もあった千古だが、異質感が排除されたとみなしていいだろう。

青木の「わだつみのいろこの宮」は、この「誘惑」と比較すれば、幻想画と言っても、題材は理解されやすく優美な画情の仕上がりであるが、神話の絵であればこう描くという暗黙の約束事を踏襲せず、西洋の人物画風に描いている違和感が、審査官には拭いきれなかったと考えられる。

博覧会が開催された1907年は、日露戦争終結の2年後に当たる。最大の国難を一応乗り越えて、国民の普段の暮らしの表情に目を向ける機運が強くなっていた様相が、審査を担った画家たちや入賞者の当時の作品からも伺われる。

戦争には勝利したとはいえ、帝国主義の厳しい現実を目の当たりにした国民は、わかりやすく共感でき、心安らげる絵画を求めていたのだろうし、それが審査者の心理に影響していたと判断できる。

「わだつみのいろこの宮」は、青木は、かつて白馬会展で白馬賞もとった画家だからという情実で、やっと三等賞末席に加えられたというところであろう。絵そのものはまったく審査者の眼鏡には適わなかったと言える。

今日、見渡せば、「わだつみのいろこの宮」より優れている絵がこの美術展に出ていたと言えないのは明白であるが、それは、評判をとった多くの洋画が、今は懐旧の情緒や、風俗民俗的興味や、時代諸相の傍証的関心によって語られ、展示されるばかりで、画面にどういう思いが封じ込められているのかをしみじみと思索させ得る、哲学的深みを伴う絵がいかに稀であるかを、歳月が洗い出したせいである。

この美術展を見て、すぐさま「わだつみのいろこの宮」ただ一作を、確信をもって、自作の中に主人公の感想として書き入れた夏目漱石の慧眼には、敬服する他ない。

もし自分が、審査の行われている傍らにいて、「わだつみのいろこの宮」を見たとして、今日抱く、傑作に接しているという思いを持てたかと自問すると、否と言うしかないだろう。やはりその時代の規格内の視野しか持てず、真の価値は見抜けなっただろうと思う。

令和3年10月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?