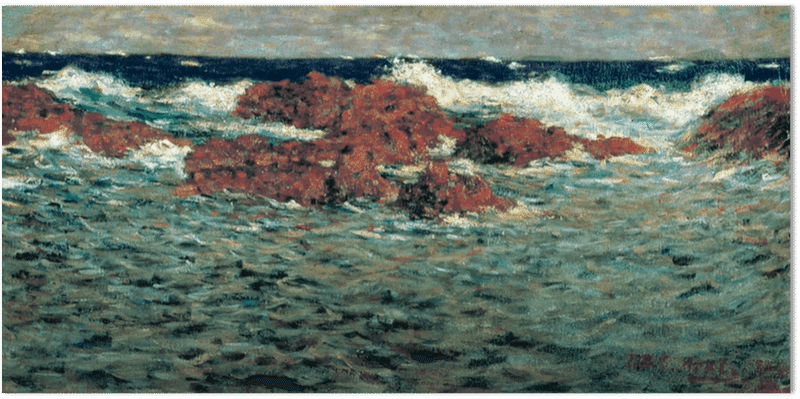

ワタクシ流☆絵解き館その205 青木繁「海景-布良の海」ー絵画エッセイ風に(青木繁生誕140年記念展)

アーティゾン美術館の所蔵品を中心とする「生誕140年 ふたつの旅 青木繁 ✕ 坂本繁二郎」( 巡回展 2022年11月 二人の故郷である九州久留米の久留米市美術館での開催 ) を鑑賞して充実の時を得た。

ぜひ見たかった青木繁の絵はここで堪能することができた。坂本繁二郎の作品も含め、二人の代表作をほぼ網羅した充実の企画展。繰り返しデジタル画像や画集で見て来た作品ながら、実物を凝視してみて初めてわかったこと感じたことを、青木の作品に絞り、作品ごとに書いている。

今回は、「海景-布良の海」。

■ 安定した構図で描いた風景画

青木の「海景-布良の海」をじっと見ていて、白馬会系の画家たちは、総じて安定的構図で描くのを重視していたことを思った。たとえば、浮世絵画家たちの手法、中でも北斎の「富嶽三十六景」のような奇抜なアングルを設定して描こうとはしない。

演出の凝った構図にするのは、作品の格を落とすことになる、という共通認識が当時の西洋画家たち一般にあったのだろうと思う。

この展覧会に出品されていた青木の他の風景画も、落ち着いた、不自然さのないアングルであった。例を挙げれば「天草風景」「農家」「木立( 森の暮色 )」などだ。

しかし、距離感を演出して幻想のもやの中に包んでいる古事記神話の「黄泉比良坂」や、異様に大きな日輪が描かれた、古代インドのヴェーダを題材にしたと思われる「輪転」( ともに今展出品作品 )など、ズームアップや異空間の巧みな合成などを絵のポイントにしているところに特色を見た。

そこからわかるのは、神話は浪漫そのものであり、リアリティが不可欠の要素ではないが、現実の風景を描く場合は、そこにある事実を確かにとらえようとする意識―写生をおろそかにしない、という二律の絵画観を青木が持っていたということだ。「海景-布良の海」を見てそんなことを思っていた。

■ 実物の第一印象は、画集の絵で感じていたことと同じだった

そこにある事実を確かにとらえようとする意識には、必然的に画家の心情が写りこむものだと筆者は思っている。ある風景を描き写すとき、その風景を選んだこと自体がすでに、自分の心情を投入している行為であろう。

逆に言えば、生きている証となり得る思いを確かめ、深める術として、描き写す対象を、画家は、あるいは素人絵描きでも同じだが、つねに求めている。

「海景-布良の海」の第一印象は、水平線の色彩がやや沈んだ物憂げな感じに見えることだった。紺青という色と言えるかもしれないが、青よりも紺の方がやや勝った色味。その感じ方は、画集で見ていつも思っていたことであったが、実物の絵をみても印象は変わらなかった。

やはり、そういうふうにしか見えないのか、という小さな失望でもあった。

■ 物憂げな思いと見えてしまう理由

もちろん、明るく弾んだ色調ではないかと言う人も当然いるとは思う。黒潮の映し出す色は、ああいうものだと言われもするだろう。筆者は、夏の太平洋は、飛行機の上か、新幹線の中から一瞥でしか見たことがないのだから。

やや沈んだ物憂げな感じに見えてしまう理由はこういうことだろう。

この絵は、22歳になったばかりの青木が、青春の高揚期に、熱い恋を抱きとめて過ごした夏の日々の産物であり、この太平洋外海の怒濤の光景は、青木には初めて見るあこがれの大海原であったという、絵の背景を知り過ぎているからではないか。

つまり、筆者の先入観である。そういう夢幻の熱情にかき立てられていた時代に描いた海洋風景なのだから、まばゆい光に覆われて、ホワイトトーンをなす蒼色の海を見たはずだ、と勝手にイメージしてしまうのだ。そのイメージにぴたりとはまらない、という筆者の思い込みが、この絵の水平線を物憂い色合いに感じさせている。

さらに思いを探ると、青春のただ中、十九歳の夏の旅で日本海を見た筆者の記憶が裏張りになっていると思う。瀬戸内海の町に生まれ育った筆者には、真夏の烈日の鏡となっていた瑠璃紺色の大海原は、心を夢幻境にいざなうものだった。

青木のように、熱い恋という花は手にしていなかったが、その旅では、同世代の仲間たちと過ごす時間の中で、見るもの聞くものはみな、刺激に満ちていた。青木の布良を思うとき、どうしても同じように若かった自分の旅への追憶が重なってしまうのだ。

1904年の布良で描かれた青木の海の絵を見るときの筆者には、十九歳の夏に見た日本海のかがやきが邪魔をしていると言っていいだろう。

■ 高島宇朗と「海景-布良の海」

けれどもこうも思う。青木が、布良から出した福岡県八女の友人梅野満雄あての絵入りの手紙があまりに有名で、その弾んだ、エンタテインメントな文面から、青木の画業に決定的な成果をもたらした布良の夏を、一点の曇りもない溌溂とした無我夢中の精神状態にあったと、わかりやすく理解しているだけなのかもしれないと。

そう平面的に見ていいのだろうかという疑問がわく。青木の人物を知るほどに、東京美術学校の時代からの彼の精神的屈折が見えて来るし、ただ学問に魅せられた学究の徒としてくくることはできない異能の人であったことがわかってくる。

青木に布良を勧めた友人高島宇朗が、房州の海村を訪れて書いた憂愁に彩られた詩を以前記事にしたが、宇朗の詩に共感した青木の感性には、宇朗の憂愁と同種の曇りがあったと思わなければなるまい。

「海景-布良の海」は、布良から帰って宇朗に渡している。援助の謝礼の意味があるにしても、宇朗こそが、この絵を真に理解するという確信ゆえの行為だったと思う。

宇朗は、この絵に描かれていた波間の一羽の白い鳥を消すべきと青木に進言し、青木はその意を汲んで塗り消した。今日見る画面にその痕跡はない。

一羽の鳥が添えられているだけで、印象はずいぶん違うはずだ。宇朗はこの絵の完成に決定的な一点を刻んだ。参画したと言ってもおかしくないだろう。

水平線の色彩がやや沈んだ物憂げな感じに見えるという筆者の印象は、もしかしたら、漂う白鳥がこの絵には合わないと指摘した宇朗の受け止め方に通じているのかもしれない。それは筆者には、賛同者が歳月の彼方にいる思いである。

■ こちらを押してくる力

水平線の色彩がやや沈んだ物憂げな感じに見える、と言っても、それでこの絵に魅力を感じないのではない。青木が布良で描いた海の絵の中でも、もっとも優れた一枚であり、青木の全画業で見ても傑作という思いを、実物の絵は改めて強く感じさせた。

どの部分に目を凝らしてみても、こちらを押してくるものがあった。絵の力と呼ぶ以外言いようはない。何のあてもなく、思い決めているわけでもないのに、自分もどこかはわからないが、岩礁に砕ける波を、紺碧の沖に立つ大波を見にゆくだろう、そのときには、青木が持ったのと同じ胸に迫る思いを持って見つめることができるはずだという、心のさざめきを呼び起こす絵であった。絵に導かれるのだ。

令和4年11月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?