【トークイベント】スポーツ、アート、社会(8月29日)

「スポーツ、アート、社会」これらの間にはどのような関係性そして論点が見い出せるのか 。東京オリンピックが開催されるはずだった2020年夏、スポーツ社会学者、文化研究者、学芸員が「ポスト・スポーツ」を見据えたトークを繰り広げます。

稲垣健志研究室×石引パブリック×ぽすけん共同企画 トークイベント

スポーツ、アート、社会:金沢21世紀美術館「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」展をめぐって

出演者:小笠原博毅×山本敦久×高橋洋一×稲垣健志

日時:2020年8月29日(土)17:00〜19:00@石引パブリック(金沢)

場所:zoom配信

※当日のトークイベントは書店「石引パブリック」より配信しました。

【トークテーマ】(2020年8月29日開催/金沢・石引パブリックにて)

現在、金沢21世紀美術館では「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」展が開催されています。この展覧会は、スポーツのもともとの意味「日常の労働から離れた遊び」に立ち返り、芸術的視点から現代スポーツの解体・再構築を試みているものです。本イベントでは、こうした展覧会の内容や趣旨を踏まえながら、担当学芸員とスポーツ社会学者、文化研究者が、現代社会におけるスポーツはいかなるものか、これからスポーツはどこへ向かっていくのか、そこに芸術的視点を加えることで何が見えてくるのかを議論します。東京オリンピックが開かれているはずだった2020年夏、もう一度スポーツを始めるためのウォーミングアップとなるイベントです。

(主催:稲垣健志研究室、協力:石引パブリック、編集・配信:ぽすけん)

【出演者プロフィール】

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)

神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は、カルチュラル・スタディーズ。著書に『真実を語れ、そのまったき複雑性においてースチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)、『セルティック・ファンダムーグラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)、『反東京オリンピック宣言』(共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット、2019年)他多数。

山本敦久(やまもと・あつひさ)

成城大学社会イノベーション学部教員。専門は、スポーツ社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文化論。著書に、『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020)、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(小笠原博毅との共著、岩波ブックレット、2019年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(田中東子、安藤丈将との共編、2017年、ナカニシヤ出版)など。

高橋洋介(たかはし・ようすけ)

金沢21世紀美術館 学芸員。東京藝術大学大学院美術研究科修了。専門はポストヒューマンの美学および超人間中心主義研究。近年の主な企画に、「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」(2020、金沢21世紀美術館)、「ヒストポリス:絶滅と再生」(2020、GYRE)、「DeathLAB: 死を民主化せよ」(2018-2019、金沢21世紀美術館)、「2018年のフランケンシュタイン:バイオアートにみる芸術と社会と科学のいま」(2018、GYRE)など。共著に「未来と芸術:AI、ロボット、都市、生命——人は明日どう生きるのか」(森美術館編、美術出版社、2019)、「SPECULATIONS 人間中心主義のデザインをこえて 」(川崎和也編著、BNN新社、2019)など。主な講演に「超人間中心主義のルネサンス」(東京大学、2015)など。

稲垣健志(いながき・けんじ)

1978年愛知県生まれ。金沢美術工芸大学美術工芸学部准教授。金沢大学文学部卒業、ウォリック大学(イギリス)大学院修了、大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程単位取得退学、博士(言語文化学)。専門はイギリス現代史、イギリス文化研究。主な論文に「A.シヴァナンダン『新時代のたわごと』にみる新自由主義時代の社会運動」『金沢美術工芸大学紀要』第60号(2016年)、「英語圏の中心でパトワを叫ぶ―リントン・クウェシ・ジョンソンのダブ・ポエトリーをめぐって―」『金沢美術工芸大学紀要』第61号(2017年)、共著に『教養のための現代史入門』(ミネルヴァ書房、2015年)がある。

【以下、トークの内容】

イベントの趣旨

稲垣:みなさん、こんにちは。時間になりましたので、オンラインイベント「スポーツ、アート、社会」を始めたいと思います。本日司会を担当します金沢美術工芸大学の稲垣と申します。どうぞよろしくお願いします。こういうイベントでは、司会者のことをボランチと表現することがあります。サッカーのポジションの一つですね。普段はあまり守らないポジションなので、いろいろミスがあったらすみません。できるだけシンプルにワンタッチでパスを回していきたいと思います。では、さっそくフィールドプレイヤー紹介します。まずはこのイベントの発端となった、現在金沢21世紀美術館で開催されている「de-sport」展の企画を担当された、同美術館学芸員の高橋洋介さんです。

高橋:どうも今日はよろしくお願いします。

稲垣:高橋さんにはこのあとキックオフという大事な役割がありますのでよろしくお願いします。それからお隣は神戸大学の小笠原博毅さんです。

小笠原:よろしくお願いします。

稲垣:小笠原さんはスポーツとレイシズムという問題を中心に研究されている、今回のイベントにふさわしいプレイヤーです。よろしくお願いします。そして最後に成城大学の山本敦久さんです。山本さんは今年、『ポスト・スポーツの時代』という本を出されました。ポストというと、ここ数日、ポスト安倍という言葉をよく聞くのですが。

山本:全く関係ないです(笑)。

(一同笑い)

稲垣:そうですか。山本さんには、ポスト・スポーツもしくは、ポスト・スポーツの時代というものが、今回の展覧会の副題にある「スポーツの解体と再構築」という話とどう絡んでくるかというところもお話いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

山本:よろしくお願いします。

稲垣:ではまずキックオフの前に、言い出しっぺでもある私の方から、今回の「de-sport」展の連動企画であるこのオンラインイベントの趣旨を説明させていただきたいと思います。

現在、金沢21世紀美術館で開催されている「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」は、アートという視点から、今日の諸問題を映し出す社会的構築物としてスポーツを再考する展覧会です。これは当然、今年開催されるはずだった東京オリンピック2020を意識したものであります。しかし、皆さんご存知のように、コロナの影響でオリンピックは来年に延期されました。これが何を意味するかと言うと、山本さんや小笠原さんがずっと指摘されてきたオリンピックに付随する様々な問題が、延期されたからといってそれが払拭されたわけではなく温存されたままであるということです。それどころか、IOCなどは、このコロナを逆手にとって「東京オリンピックは人類がいまだかつてない難局を乗り切った祝賀の場となる」と宣言し、山本さんの言葉を借りれば「オリンピックの再ブランド化」さえもくろんでいるのです。このような状況だからこそ、スポーツの現状とこれからを様々な視点から考えていかなければならないと思っていました。そういった意味で、髙橋さんが企画された「de-sport」展は、アートという視点からスポーツに関わる今日的問題を提起していると言えます。そして、この問題提起に対するある種の応答が必要だろうと考えたわけです。ただ私では荷が重いので、小笠原さんと山本さんに声かけて、このイベントが成立した次第であります。

それからもう1つ、今日のトークはカルチュラル・タイフーンのウォームアップ企画でもあります。小笠原さん、山本さん、そして私が所属しているカルチュラル・スタディーズ学会が毎年主催しているのが、カルチュラル・タイフーンというイベントです。今年は残念ながらコロナで中止になったのですが、いわゆる学術学会のような専門家が集まって自分たちだけがわかる言葉で自分たちの専門のことを喋るといった閉じたイベントではなく、もちろん学術的なシンポジウムもやりますが、パフォーマーやアーティストなんかも集まって自分たちの作品を展示してそれについて議論するなど、大人の文化祭と表現できる開かれたイベントです。そういうものを毎年やっているのですが、来年そのカルタイを金沢でやることが決まりました。ちなみに日本海側では初開催となります。なにせ台風とはあまり縁のない地域ですので、それなりの「備え」というものが必要です。なので、カルタイの金沢上陸に向けたウォームアップをしたいと考えました。これを機に体を温めて、来るべき台風に備えようとこの企画をいたしました。

えっと、もう少しだけ喋ります。すみません、シンプルにパスを回すと言ってたのに。

山本:ぜんぜん大丈夫。ウォームアップだから。

稲垣:わかりました、続けます。今回、このオンラインイベントのタイトルを「スポーツ、アート、社会」というふうに、単語を3つ並べただけのものにしました。スポーツ、アート、社会それぞれの関係性を規定せずに余白を設けるということを意図しているからです。というのも、スポーツ、アート、社会の関係性に付随する論点は非常に多岐にわたります。今日参加いただいている皆さんの中でも、このタイトルから想起する問題は様々なのではないでしょうか。ですので、今日は1つのテーマ・論点に話を収斂させていくのではなくて、ある種意図的に話を散らかしていきたいと考えています。そうすることで、今日我々が提示する論点の中で、一つでもみなさんに引っかかるものがあればいいなと思ってます。

最後にご質問についてですが、Zoomにあるチャット機能を通して随時受け付けています。どんなささいなことでもいいので質問してください。もちろん、すべてに答えるのはむずかしいと思いますが、ぜひお願いします。ということで、お待たせしました。キックオフしたいと思います。高橋さんの方から、今回の「de-sport」展の企画の意図、概要などをお話しください。

「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」展とは何か

高橋:改めまして、金沢21世紀美術館キュレーターの高橋洋介と申します。僕が企画した「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」という展覧会が金沢21世紀美術館で9月27日まで開催されています。

タイトルロゴ

デザイン:Kamimura & Co.

そもそものきっかけは、スポーツそのもののなかに芸術表現に近しいものがある、あるいは近現代の芸術の歴史をみたとき、近代スポーツに対する抵抗の表現がいくつも見つかることからでした。それに気づき、スポーツと芸術の間に何があるのだろうと調査を始めて、このような展覧会にした次第です。

今回紹介しているのは、スポーツを主題にした現代美術の中でも1990年以降の9カ国10作家の表現、特にスポーツに潜む政治性と遊戯性に関するものに焦点を当てています。なので、テクノロジーを使ったもの、例えば、マシュー・バーニーやイ・ブルの作品に登場する、スポーツする身体そのものが技術によって改変していくことを示す表象や、YCAMのスポーツハッカソンのようなeスポーツといったポストヒューマン(超人)の問題に関連するものは、あえて扱っていません。あ、これは喋ってるときはキャンセルしてればいい?

山本:いま高橋さんまったく画面に映ってないんですよ(笑)。

高橋:解除する… で これでよしと。すいません。ええっと、はい。えっとなんだっけ。

(一同笑い)

高橋:今回の展示というのは5章立てになっていて、90年代以降の表現を分類するとどう区切れるのかということを僕なりに整理してみたものです。近代スポーツに政治と芸術が絡んでくる状況に、どうアーティストが応答しているのかが2章までです。

一方、もともと近代以前のスポーツというのはいろんな遊戯や芸術を含みこむものだったんですけど、スポーツが持っていたそのような「遊び」がおいてきぼりになって「競い合うこと」だけがすごく膨れ上がっていった。それに対して、アーティストたちが競争のない新しいスポーツを提案してきたことを紹介するのが後半の3~5章になっています。

実際にいくつか作品を紹介しながら展覧会全体がどういうものだったのかを見せていきたいと思います。ここから画面共有をさせていただきます。

山本:金沢に来れば9月27日までは見られるんですよね?

高橋:はい。9月27日までご覧いただけます。

まず第1章は「起源としての聖火」と題して、聖火とはそもそもなにかを考える作品を紹介しています。例えば、聖火は政治的なパフォーマンスとして機能しています。今回の五輪だと「東日本大震災からの『復興』」を象徴するという大義のもと、聖火ランナーが「復興の火」をもって福島をはじめとした被災地をまわる。1940年の中止となった幻の東京五輪も「関東大震災からの『復興』」を掲げていたし、あるいは1964年の東京五輪も「敗戦からの『復興』」を掲げて開催されました。「復興」という大義名分のもとに何度も東京で五輪が行われてきたけど、五輪をめぐる政治の象徴になってる「聖火リレー」とはそもそも何なのか。その問題を扱っているのが、ロンドン在住の芸術家の柳井信乃の《Blue Passage》という2016年に発表された作品です。

柳井信乃《Blue Passages, The Deep End Version》2020

作家蔵

撮影:飯沼珠実

©YANAI Shino

今回の展示は、この展覧会に合わせて制作された特別版《Blue Passage, The Deep End Version》を日本で初めて紹介しています。2017年には、国際公共芸術短編映画祭にノミネートされ、ルーブル美術館でも上映されています。特別版では、写真の風景のように2面の映像インスタレーションとして展示していて、中央にある聖火のトーチは、ベン・キッカワというイギリスの 建築家がデザインしています。

柳井信乃《Blue Passages, The Deep End Version》2020

作家蔵

撮影:飯沼珠実

©YANAI Shino

この作品は2つの着想を重ね合わせることで生まれています。ひとつはヴァルター・ベンヤミンという20世紀を代表する哲学者がナチスドイツに追い込まれて最後スペインとフランスの国境のポルトボゥという港町でモルヒネを飲んで自決してしまう物語。もうひとつは、実はオリンピックの聖火リレーがナチス・ドイツのプロパガンダとして生まれてきたという史実。ベンヤミンの没後75周年を記念する作品として、世界的な彫刻家ダニ・カラヴァンやポルトボゥの行政、ベンヤミンの子孫などの協力のもと制作されました。

作品の冒頭では、ベンヤミンの遺作である「パサージュ論」を燃やすことで、聖火を点火されます。作家は、その炎を掲げて、フランスからスペインの国境を超えるべく淡々と歩いていく。ピレネー山脈を登り、ベンヤミンが自決した港町の海辺で小さな白い船を燃やして、作家自身も海に消えていって終わる。

海に向かう途中、ダニ・カラヴァンというイスラエルの彫刻家がベンヤミンに捧げた彫刻——海へと一直線へ続く回廊——を降りる場面からは、溺死を連想させる詩が挿入される。しかし、その詩は、水の中で溺れ死んでいくようなイメージだけど、なんというか、静かで嫌な死に方じゃない。海と身体がとけあって消えていってしまうような詩と映像が対置されています。

ベンヤミンは、知性や身体もかつてマグマや水や風といった自然の流れやエネルギーと溶け合った何かだったと書いていますが、そのようなベンヤミンから引き継いだ思想が芸術家や思想家たちに引き継がれていったことが、遺作となった本から火を灯すことで表現されている。また、聖火リレーは通常何百人とか、何千人といった人間が動員されて開催されるスペクタクルだけど、この作品で聖火リレーなのにたったひとりで行われる。その矛盾は、目に見えるランナーはたったひとりだが、思想の火が故人からいまを生きる私たちひとりひとりへ繋がれていくことを示すためだと僕は解釈しています。いまはもう目にみえない過去を生きてきたさまざまな人間の思想や行為の熱が、わたしたちの言動の様式に受け継がれていることを、「火」の隠喩によって示している。

ベンヤミンは、芸術を政治的に利用したナチスに対して、政治を芸術的に利用しなければならないと言いましたが、スポーツと芸術が切り離せないものであるならば、スポーツを政治利用したナチスに対して、我々は政治をスポーツにしていかなければならないのではないか。そんなメッセージとしても解釈できるのではないかと僕は解釈しています。

第2章は、4作家の作品とからんでいて、主に近代スポーツの「共同体をつくる力」あるいは「個人の人格を構築する力」をどう扱ってきたかを、スポーツと芸術の関係から紹介しています。

風間サチコ《ディスリンピック2680》2018

©️Sachiko Kazama

photo: MIYAJIMA Kei

Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

まず紹介したいのは風間サチコさんの《ディスリンピック2680》という6mにおよぶ超巨大な版画作品で、ニューヨーク近代美術館に収蔵がきまった傑作です。この作品について話すだけで1時間くらい軽くいくので、ざっくりとだけ話すと、中止になった1940年の東京オリンピックを、延期になった2020年の東京オリンピックに重ね合わせています。

日中戦争や第2次世界大戦など、さまざまな問題があってオリンピックが開催できなかった1940年は、「国民優生法」という法律が制定され、優生学の思想が日本を席巻していた年でもあります。障害者であったり身体、精神疾患があり劣性とされた人たちを断種するっていう法律で、これは優生保護法に改変されて戦後も1990年代後半まで存在したんですね。だから、日本が敗戦せずにこの法律が2020年まで続いていたらどうなっていたか。優生学に支配された国家で行われる、理想的な身体と精神を持つ人々による架空のオリンピックを描いたのがこの《ディスリンピック2680》という作品です。

左側にみえるのが建築家の隈研吾さん設計した新国立競技場の建設現場の様子です。真ん中は、ダンテの神曲に登場する煉獄山に見立たトレーニングセンターになっています。一番右側には優生法によって劣性と判断された人々がセメントとともに開発のための人柱として埋められていく風景です。天上の日の丸は、卵子に見立てられ、そこを目掛けて大砲から砲弾が飛んでいるのですが、これもまた人柱、つまり特攻隊員になっています。つまり、国家によって生殖すら管理されていく様を、一番優れた卵子のなかに一番優秀な精子が突撃していくという玉砕の美学に重ね合わせている。

これは、山本さんの「ポスト・スポーツ」の議論にも繋がってくると思うのですが、ポスト・スポーツにおける抵抗表現は、近代の理想とした身体を脱中心化し、近代におけるあらゆる抑圧の記憶を混入させる。つまり、脱植民地主義的な表象がスポーツを通して現れてくるという問題と重ね合わせて読み解ける作品なのかなと思っています。

クリスチャン・ヤンコフスキー《重量級の歴史》2013

photo: Szymon Rogynski

Courtesy: the artist, Lisson Gallery

次は、クリスチャン・ヤンコフスキーというドイツの作家の作品です。ポーランドのワルシャワ市内にある公共彫刻をさまざまな実際の五輪メダリストや国内大会の重量挙げ王者などがチームになって持ち上げていくっていう作品です。比喩ではなく、文字通りの意味で物理的に「歴史を動かす」。

シャルル・フレジェ「RIKISHI」シリーズより

2002-2003

撮影:飯沼珠実

©Charles Fréger, courtesy MEM, Tokyo

これはフランスのシャルル・フレジェの作品で、スポーツをする10代の少年少女のポートレイトを撮影しています。日本の相撲だったり、フィンランドのフィギュアスケートや、ニュージランドのラグビーなどをする若者たちをタイポロジーの手法で類型化して、スポーツに映る国民性や民族性を抽出しています。

アローラ&カルサディーラ《陸上競技》2011

映像、作家蔵

photo:Andrew Bordwin

©Allora & Calzadilla

2章の最後はアメリカのアローラ&カルサディーラの作品で、60トンの軍用戦車をひっくり返して、ランニングマシンに変えてしてしまう。ベタに解釈すれば戦車を無用なものにしてしまうところに反戦のメッセージを読み取れる。でも、一方で、選手がUSAと書いたユニフォームをきて国家を代理する、つまり国家の資本がつぎこまれることで身体が国家のシンボルとなってしまったアスリートが戦車の裏側を走っているという構図が、スポーツと戦争の表裏一体の関係を表しているようにも解釈できる。

稲垣:走っているのは実際のオリンピック選手ですよね?

高橋:まさに五輪の金メダリストです。

西京人《第3章 ようこそ西京に — 西京オリンピック》2008

金沢21世紀美術館蔵

撮影:Kamimura & Co.

©Xijing Men

第3章は「競争なき遊戯」と題して、近代の競争性を煽っていくスポーツに対して、競争性がないスポーツを提案してきた作家たちを紹介しています。これは、「西京人」という中国と韓国と日本のアーティスト3人によるアーティストユニットの作品です。東京、北京、南京はあるけど、西の京はない。ということで西の都を勝手に造って、その国で行われる架空のオリンピックを2008年の北京五輪にぶつけるかたちで開催したんです。日本と中国と韓国って政治的に複雑な問題があるけど、国と国ではなく、個人と個人の親密な繋がりの中で行われていくスポーツの祭典として「西京オリンピック」が開かれた。

普通のオリンピックは、鍛えて競い合う祭典で、最新の技術が投入されるんですけど、「西京オリンピック」は真逆で、競わず鍛えもせず、地味な日用品だけを用いた、おかしな種目のオリンピックです。例えば、ボクシングは殴り合うのではなく、グローブをつけて思い切りマッサージしあうとか、フェンシングは突き刺すのではなく、長い筆でくすぐり合うとか、マラソンはどこまで長く眠れるかとか、そういった、優しい、競わない「純粋な遊びとしてのスポーツ」のあり方というのを、アイロニカルに問い直す作品だと思います。

エルヴィン・ブルム《1分間の彫刻 「無題(テニスボール)」》1998

作家蔵

©Erwin Wurm

これはエルヴィン・ブルムというオーストリアの彫刻家の作品で、小笠原先生も体験してくださったんですけど(笑)、日用品をもちいて1分で彫刻になる、というシリーズの中でもテニスボールを使ったものに限定して紹介しています。

山本:テニスボールを18個使うんですよね。かなり体幹が重要ですよね。でも、うまく脱力してちょうどいいバランスを見つければもっと楽に寝れるのかもね。

高橋:テニスボールを下に入れて身体を宙に浮かせています。やっぱり彫刻って身体を主題にしてきて、古代ギリシャの彫刻家ミュロンの《円盤投げ》とか、未来派のボッチョーニとかわかりやすいんですけど、運動する身体がもつ「弛緩の緊張の一瞬」とそのダイナミズムが普遍的に扱われてきたんです。それをもっとインスタントかつ、観客が参加できるフレンドリーな形でできるようにしたのが、この作家かなと。しかも、知らず知らずのうちに、政治と科学にまつわるポーズにとらされてしまう。

ザ・ユージーン・スタジオ《Mr.Tagi’s room and dream #four -handed》(映像)2020

作家蔵

撮影:飯沼珠実

©THE EUGENE Studio / Eugene Kangawa

ザ・ユージーン・スタジオ《Mr.Tagi’s room and dream #four -handed》(オブジェ)2020

作家蔵

Photo:THE EUGENE Studio

©THE EUGENE Studio / Eugene Kangawa

第4章は「スポーツの起源にある創造」ということで、THE EUGENE STUDIO(ザ・ユージーン・スタジオ)という日本のアーティスト・コレクティブの作品を紹介しています。例えば、身体を鍛えるとか、非言語コミュニケーション、戦略性がある、リズムをもっているとか、そういうスポーツの構成要素を網羅していれば新しいスポーツがつくれるんじゃないかっていうことを考えて、ドラムのジャズとチェスを組み合わせた新しいスポーツを提案しています。

チェスはまさに理性の象徴であって、頭をつかって何手先まで読めるかを競う。逆にジャズは何十手先を読むのではなく、一瞬で、いま流れてきた波にどうあわせていくかを楽しむものだと思うんです。感性と理性の両極を同時にフル回転させて、ぶつけていく。山本先生も、ポスト・スポーツの身体におけるジャズのシンコペーションについてモハメド・アリのところで書いていましたが、一種の音楽的な運動としてスポーツを捉え直す作品なのかなと解釈しています。

最後の第5章では、スポーツが持つ内面的な宇宙を紹介していて、これはガブリエル・オロスコというメキシコの作家の作品です。

ガブリエル・オロスコ《ピン=ポンド・テーブル》1998

金沢21世紀美術館蔵

撮影:飯沼珠実

©Gabriel OROZCO

卓球台は、2面ではなく、4枚の蓮の葉の形になっていて、中心にはネットのかわりに蓮の池がある。最大8人でできる卓球で、4面打ちなので球の可動域がものすごく広い。ボールも3方向から飛んでくるし、普通の卓球以上にいろんな動きが求められる。ルールも決まってないから、やりながら発明していかなきゃいけない。タイトルもギャクみたいな作品で、Ping Pong Table(ピンポンテーブル)って英語で卓球台ですけど、真ん中のPong(ポン)をPond(ポンド)にして池にしちゃった......。

小笠原:あ~~。

高橋:っていうダジャレもあるし、真面目にみると、真ん中の池に蓮の花が咲いているのが象徴的なんです。仏教における宇宙の起源は蓮の花だったことから着想していて、スポーツはひとつの宇宙を表しているという作家なりの哲学がそこにはあります。ベタにとらえれば、卓球の球が重力に従って動く様を、惑星や原子の運動になぞらえている。

小笠原:宇宙を破壊しちゃったね(笑)。

リアム・ギリック

《ふたつの短い文章》

2010

撮影:飯沼珠実

©Liam Gillick

高橋:同じ部屋で展示されているのが、イギリスのリアム・ギリックのコンセプチュアル・アートです。「ボールを忘れてゲームを進めよ」って巨大な文章が壁に書かれています。

山本:これは意味が多重的で深いですね~。

高橋:ベタに解釈するんだったら、ボールという「見えるもの」ではなく、世界の背後にある「見えないルール」にこそ我々は乗らねばならないってことかなと。見えないものとしての「内なる身体」にスポーツを通して潜っていく感覚を示しているともいえる。

あと今回コロナの事情もあって見せていないんですけども、2006年にフランスのフィリップ・パレーノと、スコットランドのダグラス・ゴードンという芸術家たちが制作したジダンの映画も上映予定でした。これもその内なる身体の問題とつながってきます。映画の中では、ジダンがシュートする前に、自分がゴールを決める姿をもう既に感得してしまっていることが本人の言葉で語られる。しかも、それは、世界中で起きている現象や歴史のすべてと結びついて予見してしまうような感覚として描かれている。スポーツに潜む「見えないもの」につながっていくような視点がそこにある。

ヴィック・ムニーズというブラジルの作家のドキュメンタリー映画もみせる予定でした。これは、1万個のサッカーボールをつかったインスタレーションを制作する過程を記録したもので、サッカーボールをめぐって世界中を彼が取材していくんです。例えばエジプトやブラジルでサッカーが社会変革の手段となったことや、シエラレオネの地雷で足を失った子どもたちがサッカーで自尊心を回復していくとか、パキスタンの工場でボールを縫う子どもたちとか、天文学者やウイルス研究者になぜ形が丸いのかをインタビューしたり......たかがサッカーボールなんだけど、いろんな世界の事象が取り上げられていく。グローバル資本主義や広大な歴史と絡めて、いまサッカーボールが何を象徴するようになったのかを探求していく。

展覧会の紹介は以上です。全体を振り返ると、スポーツとアートのつながりとはなんなのか、そしてそれが政治とどう絡み合っていくのか。そもそもスポーツとアートは切り分けられるものなのかということを改めて考えました。

山本:近年、現代アートのひとつの「モチーフ」としてスポーツが扱われることが多くなっています。それはとても興味深い。高橋さんがいま紹介してくださったものを見ていて思ったのですが、現代アートがスポーツを取り扱うことによって、アート界それ自体への批判や応答のひとつの回路を作れるだろうし、同時にスポーツをモチーフにすることによって、現代の資本主義における競争主義への批判のような展開ができる。アート自体がスポーツを鏡にしていろいろな批判的実験ができるのかもしれないですね。

高橋:僕自身としてはアートとスポーツの区切りは見る側の問題でしかないように考えています。つまりアートスポーツもグラデーションのように繋がっているもので、スポーツを芸術における表現としてみることもできるし、芸術をある種のスポーツとしてみることもできる。それはポスト・スポーツのなかでも展開されていく議論だと思うんですけど、古代ってもともとスポーツや芸術や呪術に区切りがなかったじゃないですか。おそらく、その元々のつながりに一流の芸術家やプロのスポーツ選手は意識・無意識問わず気づいていて、突き詰めるとその境界を破っていくことになるのかなと。スポーツ選手は、ある種の表現や美学といえるようなものまで、自身の身体がいきついてしまうし、アーティストも表現をつきつめていくとスポーツの持つ身体性や運動とつながるなにかになっていくだろうなって。

稲垣:髙橋さん、ありがとうございます。画面に映るかと思うのですが、ちょっと時間がかかりそうですね。じゃあちょっと、設定していただいている間に少し話を進めます。高橋さんには今回の展覧会の概要について話していただきました。このイベントの前に、小笠原さんと山本さんには展覧会をみていただきました。ここからは2人に展覧会をみた感想とそれから、2人のご専門に関連付けてご意見等々出していただければと思います。

スポーツと芸術の境界をめぐって

小笠原:デジタルは外をまとう枠だけでみんなアナログなので。お二人ともありがとうございました。今日はこういう機会をいただきましてありがとうございます。神戸大学の小笠原です。この「de-sport」エキシビジョンは、ここにポスターがありますけど、まだあと一ヶ月やってますしとても面白いです。きちんと消毒と検温とマスクの義務も守られていますので、みなさんに実際見ていただきたいと思います。すごく面白いです。

山本:美術館の入り口の検温。入場者のサーモグラフィーと体温がリアルタイムに表象される。なんか、あのモニターがすでにインスタレーションっぽくて(笑)。さらに係のおじさんが体温を読み上げるあたりが、ちょっと即興演劇みたいでちょっと面白かったです(笑)。

小笠原:ええと、なんの話だっけ。エキシビションの内容を1つ1つの作品にスポット当てていくと長くなってしまいます。それぞれ山本さんも僕も、見た人はいろいろ感想があるでしょうけど、さきほど山本さんも仰ってましたが、スポーツとアートをスラッシュで区切るのか、=(イコール)にするのか、僕らのトークのタイトルのように「、」にしておいて、読む人によって何を読み込むのかを自由にしておくのか、なかなかそこは難しいところです。たしかにいま現代アートの世界では、スポーツや身体、スポーツをするしないにかかわらず、スポーツを扱う作家さんって多いと思うんです。

その証拠に、いまこういう本が出てまして。『スポーツ/アート』という、中尾拓哉さんという多摩美で教えてらっしゃる方の編集の論文集です。今日のための予習をしようと興味深く読んで、まさにスポーツとアートの組み合わせなので、我々と問題意識を共有できるのか、アート畑の人たちなのでカルチュラル・スタディーズや社会学とは違う目線で見ておられるのかと思ったら、やっぱり違ったという結論です(笑)。勉強になるんですけど、ところどころ「おや? あれ?」っていう記述がたくさんあります。これははっきり言いますが、批判です。一番批判したいのはスポーツが物象化されているということです。ネタなんです。アートを語るうえでの餌。スポーツは、アーティスティックな作品を作るための元ネタにされているにすぎない。内在性がないと言ったらいいのかな。うん。スポーツの技芸や身体技法やルールや、どんなスポーツであってもそれが醸し出すコスモロジー、世界観なり表象といったものを内部から作品化しようとしたり、芸術性を内部に読み込むんじゃなくて、芸術的なものに変換しうるスポーツという枠が決まっている。すごい違和感があるんです、読んでて。あれもこれもスポーツ、あれもこれも芸術というよりも、芸術という世界のなかで言葉を使って語ることができるものしか選んでない。わかるでしょ、なんとなくね。それがね、鼻につくんですよすごく。

優秀なキュレーターの横でこんなこと言うのもあれですけど(一同笑い)。誰か来てるかもしんない? 来てたらぜひお話ししましょう。チャットにコメント下さい。でね、間違いも見つけっちゃったんです、記述。下世話な話なのであれなんですけど、レニ・リーフェンシュタールの話で、ちょっと違うこと書いてありました。もう1つは観客論があって、とても面白いし内容も深いところなんですけど、観客と、つまり美術館に行って絵や彫刻を観る人たちの身体と、スタジアムに行ってスポーツの試合を観る身体というのは、似たようで違うし違うようで似た部分もあるし、まぁこの本のなかではうまいことパフォーミングアートに結びつけて、ダンサーのイサドラ・ダンカンの話からはじめています。ダンスはスポーツなのかアートなのかは難しいところだけど、そこをうまいことぼやかしながら書いてるんですけど、やっぱり観客もリソースなんですよ。アートというものを浮き立たせるためのリソースとして想定している。内部に引き込まない。だから12番目のサポーターにはならないってことですね。それがいいかどうかはともかく、だから「スポーツ/アート」だけど初めからアートに比重が置かれているしアートを語るためにスポーツを使っているなって感じがした。全て否定的かっていうとそうではなくて、アートとスポーツの結びつきがホットなイシューになってるという点では評価できます。でそうなるとベンヤミン。しかし残念ながら、ない。この本にはベンヤミンのベの字も出てこない。

『スポーツ/アート』(森話社、2020、中尾 拓哉ほか)

山本:ベンヤミン自身がスポーツについてほとんど書いてないですからね。でも、もちろんベンヤミンの書いたもののなかにスポーツ論や身体論として読めるものはたくさんありますよね。

「スポーツとアートの政治化」といまどう向き合うか

小笠原:だから今日の一作目、柳井さんでしたっけ、あれはガツンときましたね。あれが僕は一番印象に残っているというか、あれをよく考えたいと思いました。常にあれを頭の中のどこかに置いて考えたいと思いました。2つくらい理由があります。1つめは単純な話で、この作品は聖火リレーがモチーフなんですけど、今年やるはずだったオリンピックですが、この6月から8月にかけてさまざまな媒体で、新聞、テレビ、ネット、月間の総合評論誌など含めさまざまな方面の人が、オリンピックどうするんだって書いてるんだけど、その中で非常に無批判に、このオリンピックという機会を逃してしまうのはもったいない、なぜならばオリンピックというものは平和の祭典であり友情の祭典だからだと言う人たちがいる。その最たる、象徴的な催しというものが聖火リレーだと。皆忘れてしまったかもしれないけど復興のために聖火は東北をめぐるはずだったし、聖火の火を見ることによって、オリンピックにはいろんな批判はあるけれど参加してよかったって人がいるはずなんだということを、名前は出しませんが、東京にある私立のマンモス大学とか、東京の東北の方にある国立のある体育系に強い大学の先生たちが書いてるんですね、いけしゃあしゃあと。

その人たちは、ナチスがいまのモダンな聖火のシステムを作ったということ知ってるはずなんですよ。知らないわけがない、あきらかに。知らないわけがないのにそれに一言も触れずに、聖火というものはいいものなんだと、なくしたらもったいないということを言っている。観せたいですよね、この作品を、その人たちここに連れてきて。自分で命断っちゃったんですよ、ベンヤミンって。

だからそういう意味で一つ、オリンピックを批判的に見るうえで教科書的な批判としての一つめで、もう1個はやはり、美学的なもの芸術的なものをどう政治化していくか、あるいは逆の流れにどう抗うかというときに、これは我々がいつも直面している問題じゃないですか。例えば大坂なおみがね、試合するとかしないとか、NBAの選手が膝をつくとかつかないとか、最近もそういうことは多く起きてますし、全面的に肯定するしサポートしないといけないのだけれど、混同しちゃいけないのは、別に大坂なおみがゲーム中にラケットを叩くことによって何かに抵抗しているわけじゃないってことです。試合をしないということによってであってね。コリン・ キャパニックにしてもミーガン・ラピノーにしても試合前に膝をつくんであって、試合の最中に何かすることで抵抗しているわけじゃないんですよね。それがごっちゃになっちゃってると思う。じゃあ試合の最中に国家の力、資本の力、抗えないない力、自分の体をコントロールしようとする何か外的な作用に抗うというと、やっぱりマラドーナですよ。彼以降なかなかね...。

山本:ジダンの頭突きはどうだろう?

小笠原:でもあれプレーの最中じゃないですからね。古い話で恐縮なんですけど、マラドーナは86年のサッカーのワールドカップメキシコ大会で、イングランド相手に左手でゴールを決めたんですね。左手のゴールはハンドですから、ノーゴールのはずなんだけど審判が見逃した。色んな人たちが抗議をするんだけど、ゴールが成立してしまった。それとは別に素晴らしいゴールをもう一つ決めてるんですよ、5人抜きで一人でドリブルしてゴールを決めている。左手のゴールはインチキなんだけど、それが「私のゴールじゃない、神の手のゴールだ」とうそぶくことによってベロを出すわけですよね。その試合のあとに彼が何を言ったかというと、「イングランドはこないだの戦争でフォークランドを盗んだから、おれが今度はゴールを盗んでやったぜ」って言うんですよ。

面白いのが、その時ピッチにいた選手たちがね、ガリー・リネカーっていうイングランドの選手がいたんですけど、悔しいけど許すって言っちゃうんですよ。リネカーいいやつだからね、「しょうがない、あれは止められない」って。マラドーナは当然それを自覚していて、後付でそういうことを言うわけでしょ。でも試合の最中は体に動きを任せているから、「フォークランド、フォークランド」と思いながらやったわけじゃない。試合の流れのなかで、試合の形のなかで起きた身体の動きというのが、のちのちのにさまざまな社会の動きに対する察知を広める、それが一つのソーシャル・アスリートのあり方ではないかと。山本さんの本ではいまやそれがSNSを通じて、自分の意識しないところで捉えられていたり流されたりしているという意味で間口が広がっているという話だけど、マラドーナはそれがない時代のことでそれがいまだに語り継がれていて、ソーシャルだし、なおかつ美しいゴール、美しいプレー、おっと驚くような技術というものを政治化した1つの例ではないかと。今は無理でしょう。いまはVARで無理だと思うけど。そういうことをベンヤミンの作品を観ながら思いました。

稲垣:ありがとうございました。また後から高橋さんに応答してもらいます。では山本さんお願いします。

フラヌールのアート

山本:高橋さんの「de-sport」という企画、とても面白いので視聴されている方には金沢で実際に見てほしいです。それで、1つめの聖火リレーのインスタレーションですが、このリレーはいったい何をリレーしていたんだろう? って疑問が沸きました。聖火リレーは、ナチスがヨーロッパ文明の起源としての古代ギリシャを捏造しておいて、その正統な後継者としてのナチスというフィクションをつくっていくためにヨーロッパ各都市をリレーしていく。やがてナチスが占領していくことになる国家や都市をつないでいってベルリンに至るという妄想です。じゃあ、今日見た聖火リレーのインスタレーションの世界では、何と何をつないだのか。1人で、ベンヤミンの『パサージュ論』を燃やして聖火を点灯させるわけですが、この聖火は何をリレーしたんだろう?

小笠原:2つのスクリーン・インスタレーションですけど、左の画面と右の画面をつないだ。最初は左の画面が右の画面で写っている彼女の目線だと思ったんだけど、そうじゃないんだよね、違うんだよね。

高橋:2つの映像のうち左側の画面は、匿名的な視点になっていてモノクロになっています。こういう言い方がいいかわからないけど、ベンヤミンの魂があの道にまだ彷徨っているような感覚を僕は覚えました。あるいはナチスに追われた人たちの魂がまださまよっているみたいなことを、見せているのかなと思って。作家はこれがなにかをはっきりはいわないけれど。

山本:すごくあの作品は気になるし残りますよね。ぜひ作家さんに機会があればお会いして聞いてみたい。

高橋:あの作品はかなり真面目なほうで、他の作品はいろいろやばいのあって。(笑) 日本で見せた、ひとつ前の作品《Ghost Self》では、阿部定をテーマに廃墟となったラブホテルの1室で展示しています。品川駅や都内の公園など阿部定が恋人の性器をもって徘徊した道のりを、匿名的な覆面を被り、柄が男性器になってる包丁をもちながら辿っています。

柳井信乃《Ghost Self / うつし身》2014

作家蔵

©YANAI Shino

山本:なるほど! まさに、パサージュ論! フラヌールだね(笑)

高橋:パフォーマンスだと知らない人がみたら、完全に危ないやつです。品川駅前とか靖国通りによくわからないピンクの布をかぶった顔のわからない人が包丁もって立ってたら怖いじゃないですか(笑) 最近だと、世界中の政治家たちの失言を、ジョージ・オーウェルの「1984」に重ねて朗読するパフォーマンスをやってたり、他の作品は割とぶっ飛んでる。

山本:ロンドン在住なんですよね。会いたいですね。

高橋:ぜひぜひ。

知性のヒエラルヒー

山本:彼女となにか一緒に企画ができると面白いと思います。それで、話を戻して「de-sport」という高橋さんが提示した言葉に応答したいのですが。僕は長くスポーツに関する学問をやってきました。だからというわけではないのですが、アートとスポーツというふたつの関係性がすごく気になるんですよ。先ほど、小笠原さんがおっしゃっていた方向にある大学で学びました。東京からは鬼門の方角なんですけど。

小笠原:俺は東京の私立マンモス大学だけどな。

(一同笑い)

山本:僕がかつて通っていた某国立大学は、巨大な敷地のいちばん南側にスポーツ系の学部とアート系の学部があって、両方とも一般の学部から隔離されるように置かれているんです。さらに、そこでアートとスポーツは切り離されている。なおかつアートやスポーツのように身体や情動や表現に関わる学問領野は、まるで知性から切り離された、いわば知性の下層のように南に隔離されている。そこには、幾重にもヒエラルヒーの境界線が引かれている。アートとスポーツという対比になると、アートの方が高尚なものとなり、スポーツはさらに下品な領野になっていく。既存の近代的な知の領野からみたら、スポーツは知性の側の営為ではないんだ、思考とは無縁の身体の領野なんだという無意識的な境界線が設定される。そうした知性のヒエラルヒー、高尚/下層という境界は、認識だけじゃなくて、現に空間的に設定されていく。そうやって無限にスラッシュがひかれて、上と下、高尚と下層という上下関係が作られていく。多くの人たちにとって、スポーツは思考の対極にあるものです。脳ミソまで筋肉だという言葉がありますが、そうした侮蔑的な目線でスポーツをみてしまうことがあるのです。その境界線を自ら受け入れてしまうスポーツ界の人たちもたくさんいます。その思考法に囚われると、そこから救出されたいという欲望によって、自分たちのやってるスポーツはは実はアートなんだと主張する。救済されたいがために、アートとスポーツの境界線によって出来上がるヒエラルヒーを自ら受け入れてしまうというジレンマに陥る。この関係性には、ずっと葛藤が続いています。スポーツをアートですって言いたくなる気持ちもわかるんですが、この二分法自体を再考することのほうが大切だと僕は思っています。「スラッシュ(/)」をめぐって、先ほどの小笠原さんの話ともつながりますが、アート/スポーツの間にあるスラッシュに敏感なんですよね、スポーツ系の人たちは。

小笠原:あとでそれは発展させられる余地というかネタがありますよね。

稲垣:ありがとうございます。いったんひきとってまとめます。すでに論点がいろいろ出てきたと思うんですけど僕なりにまとめると、スポーツ/アートのスラッシュ問題。今日のイベントタイトルは「スポーツ、アート、社会」ですが、3つの関係性をどう考えるかという問題ですね。スラッシュなのか、点なのか、ハイフンなのか。もしくは「スポーツとアートと社会」ということでいいのか、そのあたりをもう少し深めたいというが1点。それからこの問題を考えるうえで、ベンヤミンがキーパーソンとなるのではないかという点も明らかになりました。そして、もう1つはソーシャルアスリートですね。さっき脳みそまで筋肉という話がありましたけど、大坂なおみが今回Black Lives Matterに寄り添って積極的に活動しています。しかし、このことで彼女は非常に叩かれているわけです。たかがスポーツ選手のくせにっていうのがどっかにあると思うんです。

小笠原:テニスだけやってろってね。

稲垣:ええ、山本さんがいったようにスポーツが最底辺に置かれるっていうか。なのでここからは少し、スポーツ/アートのスラッシュ問題、ソーシャルアスリート、それからベンヤミンについてもう少し突っ込んでいけたらなと思います。もちろんそれぞれが重なる部分もあると思います。では、まず高橋さんから、今のお二人の話にリプライする形でお願いします。

スポーツを再構成せよ

高橋:現代アートとスポーツの間にスラッシュが引かれてしまうことについて、僕が「スポーツ/アート」を読んで気になったのは、まず人類学がやってきた膨大なリサーチがこの本にほとんど反映されていないってところです。人間が営みとしてもっと深いレベルで行ってきた身体を通した表現に対する考察が欠如してるからスラッシュがひかれてしまうんだろうなということが1点目です。

もう1つは、芸術とスポーツのそれぞれの美学が目指しているものの違いに起因している気がしています。いわゆる近代のスポーツで目指されている美しさって、プラトンのイデア、つまりベタな理想像みたいなものであって、美術史的にみれば前近代的な美学なんですよね。でも現代アートが目指すのはそういうベタな美しさから離れた、いかに既存の価値観を転倒させるか、ってところにあって。スポーツが求める芸術的な表現と、芸術が求めているスポーツ的な表現の基準がまったく別のものになってきている。著者の中尾拓哉さんもおっしゃってたのですが、それがスラッシュが入ってしまう原因なんじゃないか。

小笠原:まぁでもいまおっしゃったスポーツというのは近代スポーツ、要するに規律化した自分の身体を理想的なフォームとか目標とか、態度も含めて、それに向かって理想形に近づけていこうという意味でのスポーツですよね。むしろ現代アートは中心化されていく何かを解体して行こうとしているのに。やっぱりスラッシュはついちゃうよねっていう気がします。うーん。

高橋:でも、ポスト・スポーツにおける身体のあり方は、現代アートの表現と重ねってくるのかなと思って。

そこで僕が気になるのは非人間的な身体の問題です。例えば、テクノロジーが入ってくることによって身体がある種、自分のものじゃなくなって主体性を欠如させていってしまう。けれども、それは超人的な身体性を獲得していく方向にむかっていく。他方で、サーフィンとかスケボーとか、波乗りしていくような新しい競争性のないスポーツ、つまり、近代が置き去りにした遊びや楽しさや陶酔を取り戻していくような、60年代のカウンターカルチャーから生まれてきた新しいスポーツがポスト・スポーツの別の次元として立ち現れてきている。その両者は重なり合うけど、ある部分ではすごくぶつかるものなのかなというふうにも思っています。

サーフィンのようなスポーツは、遊びや快楽や自己の成長のために純粋に行うし、近代の競争スポーツが忘れたものをとりかえしていくことにも繋がっている。そして、自分を深く内省していく先に、外部例えば自然と社会とどうつながるのかという気づきが生まれてくる。でも、データ化された身体って、自己が蒸発していって外部ともある種つながっているんだけどそこに主体性はない。ソーシャルアスリートのように自分でなにか変えていくのではなく、自分がなくなってコントロールされていくような逆のベクトルなんじゃないか。その両者のせめぎあいというものをどう見ているのか。ポスト・スポーツにおける身体や主体の乖離をどう考えるのか。

小笠原:断片化されたものがクラウド化されてやってる主体が、クラウドを参照することによって次に進むしかなくなっている。この本で書かれているあり方ですけど。

山本:de-sport展は、スポーツというものが維持してきた近代性や、逆に近代のなかで失われていった遊戯性を再構築していこうっていうモチーフがありますよね。近代批判のひとつのツールとしてスポーツ批判を表現するということは比較的多いのですが、そこでだいたいアート系の人たちの近代批判って完結してしまうんだけど、高橋さんの企画のいいところは、スポーツの近代性をいったん解体して、さらにそこから別のスポーツを再構築しようってところなんですよ。さらに言うなら、de-sport展は、近代スポーツの能力主義や競争主義に特化されていく世界観によって近代スポーツは遊戯から何を削り落としていったのかということが見えてくる。あるいは無限の身体の可能性のなかで、何を特化させ、何を意味のないものとして削っていったのか。そういうことが少し見えてくるんですよね。展示をみてたら、アイロニカルな目線をうちこんでるんだけど、そこで終わらずに、こういうスポーツの世界観だってあるんじゃないのって、見せてくれてるんですよ。だからde-sport展の発想ってすごく重要なんです。実際に、60-70年代のスポーツ界にも同じような事が起きていたんですよ。規律化された身体や国家に従順な主体というものを想定したスポーツではなく、国家や資本からもっと自分や身体を取り戻すムーブメントとして、それは近代批判という形をとりましたが、そうやって新しいスポーツが出てきたんです。サーフィン、スノーボード、スケートボードのような横乗りスポーツです。そういったモーメントがあったんです。でも、そうした表現の束やアレンジメントは、またひとつのスポーツというジャンルに定位していくという流れがあるんですけど。でも、その中で大事なのはエコロジーという考え方なんです。エコロジーというのは自然というエコロジーもあるんだけど、身体や情動にもエコロジーがある、さらには情報というところも含んだデジタルなエコロジーというものもある。サーファーもスノーボーダーも自然環境のなかに入り込んでいくでしょ。人間が運動の起点や主体なのではなく、自然の「ただなか」に乗っていくような運動のあり方ですよね。そのとき、人間が運動の主体だというというような主体のあり方は失われていくわけで、個体性が自然に融け込んでいく。近代的な主体が壊れていくような経験をする。いまスポーツのなかで起きてることって、自分が運動の主体であったり、運動の起点だって思っていたことが、どんどんデータによって解体されていく流れがありますよね。データという新しい情報のエコロジー環境のなかにバラバラになっていく主体というのがあるんですよね。どちらにも近代的なスポーツの身体が措定していたことが解体され、再構成されはじめているという流れがありますよね。

小笠原:再構成と言うときに、どうしても原点回帰というか、近代の前にあったと思われるもの、近代によって失われたものにわりと直線的に返っていこうみたいな動きがあるじゃないですか。やっぱり肉体とは、身体とは、野生だとかね。野生、とかね。アートの世界ってそういう向きあるじゃないですか。原点回帰というかもう一度あれを取り戻せみたいな。そもそも、いまプチルネッサンスらしいだけど岡本太郎とか評価されるときってそうなっちゃうよね。なんだかあいつにしかみえない地縛霊みたいなものがいて、なんとかそれを絵にしたり抽象化したりっていう。それは文学とか思想の潮流にも常にあるもので、みんながみな沖縄に注目したりとかね。それは戦争や植民地というよりも、ヤンバルクイナの形をしたなにかがある、みたいなね。地のものだね。地のものに向かうっていうのは、ちょっと、僕は、なんか違うと思うんですよ。じゃあなんだって言われるとね。今山本さんがおっしゃったような再構成すると言っても何をどのように再構成するんだと。何を目指しているのかと。もしかしたらアートのほうはスポーツよりもその青写真を描き出しやすいのかなって、卓球をやりながら思ったんです。ロータスのピンポンやりながら、何かを先取りしているような気がした。あれは別に野生に帰ってるわけじゃないし、失われた本能を目覚めさせてるわけでもないでしょう。アダプテーションというか順応。ある意味では順応を強いられているのかもしれないけど、苦痛を強いられているわけではないし。

山本:これをこういうふうにやらなきゃいけないっていう決まり事があるわけじゃない。まず動いてやってみる。そこではじめて別の方法や運動の主体らしきものが出てくるというか。

小笠原:そうそうそう。

山本:それは回帰じゃなくて、再構成なんだろうね。最初から目的をもった身体と方法をもってやってるわけじゃない。やってるうちに何か別の、それまでのルールや正しい体の動かし方とは違った別の卓球的世界みたいなものができあがってくる。だけどそれはまた消えていくんだろうね。

高橋:それに演る人によっても動き方やルールにぜんぜん変わっていく。

「競争」から「共創」へ

高橋:いまのお話を伺って思ったのは、スポーツが潜在させている創造的な部分は、それこそ、スノーボードみたいな、60年代のカウンターカルチャーとしての新しいスポーツのなかに現勢化されてきたのかもしれない。規範となった形式的な枠から離れていく力によって、支配的な枠をゼロに戻して、近代の規律化された身体を批判し、転倒させていくんだけど、そういうものはやがて新しいパッケージ商品として取り込もうとするグローバル資本主義に流用されていく。

山本:結局、サーフィンもスノーボードも、スケボーもオリンピック種目になっちゃったからね。

高橋:60年代に生まれた横ノリのスポーツがもってたそういう文化、メインカルチャーに対する抵抗みたいなものがいまはどんどん失われてしまっている。でも、そのアーティストたちにはある種そういう形式から自由になって自分たちでゼロからつくっていこうっていう視点があるから、ただの原点回帰じゃなくて、新しいスポーツの形式を発明することで、もう一度、いまあるスポーツの空間や意味をとらえなおしていく思考を与えてくれるのかなって。

そういう意味では、スポーツにおける「競争」は、もしかしたら、ポスト・スポーツの場合、「共に創る」の、「共創」にかわっていくべきなのかなと思うんですね。だから、ポスト・スポーツにおけるオリンピックがありえるとするなら、共に創るほうの「共創」を競い合うようなオリンピックかもしれない。次々と新しい種目をつくりだしていって、それをみんなで楽しむような祭典がありえるのかなと。確かに、いまのオリンピックだって選手たちが形式を破る瞬間はあるかもしれないけど、スポーツにはもっと別の可能性がまだまだ眠っているはずで、それに賭けることによって近代のスポーツの意味がもう一度問い直される。

小笠原:ということは、今のオリンピックはだめだってことですよね。そういうふうにスポーツをだめにしてしまった一つの原因だと。それこそクリエイティヴィティーもそうだし創造性もそうだし遊戯性もそうだし、何か目的を持たずにその場でルールが湧き上がって、一過性で陶酔感を味わえるような身体の集合性をオリンピックは排除してきたし、そりゃ排除しないとメダルや順番つけられないし。

ルールを共有するうえでも解毒し、規律化し、普遍化し、共有化し。そういう意味ではオリンピックに対する根源的な批判の1つとして今回のエキシビジョンのデザインを捉え直すことはできるかもしれない。でもそれをするのはキュレーターの仕事じゃない。我々の仕事だから。でもそこはすごく重要だと思いますよ。ここは金沢だからいろいろ問題はあるとは思いますけど。

なんかいい例ないかな。例えばゴミを出すときに、左手だけで何袋持てるのかなとか、やるんですよ。缶とか瓶とかペットボトルとか、毎週出すんじゃなくて3週間くらいベランダにためておいて、左手だけで下までちゃんと持てるかなとか(笑)。今日4袋いけたとか。まぁそれはなんだって話だよね。

山本:そういうことじゃないですか(笑)。ホイジンガやカイヨワまで戻って考えるなら、いかに僕らがスポーツって呼んでるものが、身体に潜在する可能性を削ぎ落として不自由にしているかという議論ができると思います。ある特定の枠組みやルールに適応するために、限定された生産性に向けて身体は規律化されている。だけど、de-sport展を見ていると「あ、そうか、身体ってもっといろんな使い方があるし、競争といってもいろんな競争があるな」とか思うわけです。近代スポーツを解体するという狙いを持った展示なんだけど、そのときの解体の仕方というのが興味深い。既存のスポーツのなかに囚われている身体の使い方や発想やアイディアが、特定の生産や競争といった狭いところに限定されている。もちろん、それが近代スポーツの洗練性とも言えるわけですが。でも、そうじゃないものがいっぱいあるじゃんっていうのをこの展示が見せてくれる。もっと別のスポーツ批判の見方というか、「あぁそうか、スポーツって身体をとても狭い目的に収斂させたところに閉じ込めてきて、それが当たり前だって思ってきたんだなあ」ってあらためて思わせてくれるというか。単に、近代批判のためにスポーツを道具や方法として扱うアートではなく、de-sport展は、再構成のための思考や方法を暗に提示することで、アートの政治性を浮かびあがらせているなあと思いました。

パンクラチオンをするプラトン :「善く生きる」とは何か

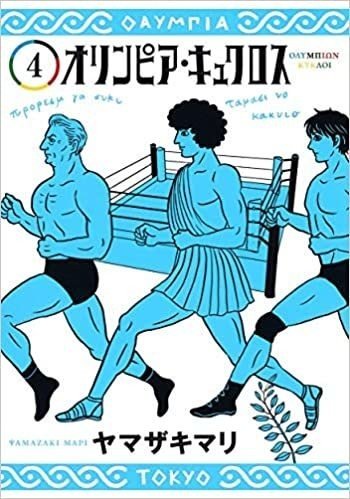

稲垣:ある意味、スポーツを解放するというか新しくつくりなおしていくっていう方向で、3人に共有されているものがあると思うんですけど、少し話を散らかしますね。先ほどプラトンの話が少し出ましたが、アートとスポーツの関係を考える上で有益と思われる、このプラトンが出てくる面白いマンガがあります。『テルマエ・ロマエ』の作者ヤマザキマリさんが現在連載されている『オリンピア・キュクロス』という作品です。例によって古代ギリシャと現代を行ったり来たりする話なんですけど、このなかでプラトンが出てきて思想家というだけでなくて、パンクラチオン、レスリングの師匠、マスターという描き方がされています。小笠原さん、このへんを枕にして、少しお話していただけますでしょうか。

『オリンピア・キュクロス 4』(集英社、2020、ヤマザキマリ)

小笠原:暴力的な(笑)。えーはい。これはヤマザキマリさんの漫画です。ヤマザキさんは実は今年のお正月に朝日新聞紙上で養老孟司と一緒にオリンピックに対する非常にクリティカルな対談をしていて、いいこと言ってるなと思って、担当の朝日の記者の人につなげてくださいってお願いしたんですけど、「おつなぎしますけど、興味なければ返事がないかもって」言われて、返事がなかったんです。ヤマザキさん紹介してよ。NHKの番組とか出てる場合じゃないよって。で、パンクラチオンか。

稲垣:どういう人物として描かれているか

小笠原:哲人です。

稲垣:でアート嫌い。

小笠原:プラトン読まれた方はわかると思うんですけど、プラトンは歌とか歌うなっていうんですよ。人間の尊厳を持つものが善きあり方なのに、鳥のマネして歌歌うとはなにごとだって言って。この主人公は絵描きなんですよ。マラソン速いけど本当は壺に絵を描くのが仕事なんだけど、プラトンはそんなの描いてどうすんだ、それが善く生きることにつながるのかと言う。「でもプラトン先生、あなただってパンクラチオンしてるじゃないですか」って聞くと、あれは自分の身体を見つめ直すと同時に組む相手に対するリスペクトがあると。要するに善く生きるとは自分のことだけ考えてちゃだめだよと、相手をリスペクトすることから始まるんだよと滔々と説くわけですけど、主人公の男の子は、なんでそんなにパンクラチオンばっかりが特権的なものとしてプラトン先生は考えるんだって言って、三巻、四巻通じて二人の会話が噛み合わないんだけどね。

アートという言葉は芸術というよりもむしろ技術、技芸という意味で当時は使われていたんですけど、歌なんか歌うな、絵なんか描くな、余計なことしないで勉強しろ、考えろ、そして体を鍛えろって言っていたプラトンのパンクレチオンに対する考え方こそが、今日我々がテーマにしているアートと多義的な意味を持つスポーツにつながると思うんですよ。意味は多義的だけど、身体を使う身体技芸だということは譲れない共通要素なんだよね。そこをつなげるいいセリフをね、いくつかね、吐いてるんですよ。付箋が多い。稲垣すごいな。

稲垣:いや面白いんですよ、この漫画。

小笠原:「善とはなにか、生きるとは何か。そんな答えが芸術のどこにあるというのだ。絵だの彫刻だのというのは、人間から考える力を奪う道具だ」と。プラトンは師匠のソクラテスを殺されたのをすごい恨みに思っていて、ソフィストたちが、衒学者たちがね、悪口言ったから先生は殺されたと思ってて。その衒学者たちは善く生きることを考える前に、絵がどうだ、詩がどうだ、芝居がどうだとか言ってたやつらだから、そいつらは嫌だっていうわけですけど。

「運動は人々に生きる力と喜びを与えるものだ。ただ勝てばいいと思っている貴様はふくれあがった抜け殻だ。例えおまえがここで勝利をしても、貴様のことなど誰の心にも残らぬだろう」ということを、ずるい敵がいるんですけど、そいつに言うわけです。道徳的な話になっちゃってるんだけども、芸術的なものを嫌ってるはずのプラトンが考えてることそのものが、身体活動とアーティスティックな活動、美学的な活動そのものを結びつけるヒントになっているんじゃないかなという気がします。

こういうことを言うと、レスリングだから強いやつが偉いというか、強いやつが勝つ、でかいやつが勝つって思うかもしれないんですよね、聞いてる人は。結局格闘技だから、すごくマッチョで。マッチョに描かれてるけどね(笑)。ずるいやつは体にオリーブオイル塗ったりするんですよ、相手に組まれないように。

稲垣:プラトンはちゃんと砂を体につけるんです、ルールに従って。でもずるいやつはそうしないし、逆にオイルを塗ったりする。

小笠原:そう、当時のルールで砂を体につけなきゃいけないんですよ。別のマンガで浦沢直樹が絵描いている『マスター・キートン』っていうのがあるんですけど、そのなかでキートン先生っていう非常勤で考古学を教えてる先生のとこに、遅れてやってきた柔道部のオリンピック代表の学生がいて、他の学生は、代表だからって授業に遅れてきてなんだよって思ってるし、そいつはそいつで鼻高々で、授業出なくたっていいだろ、俺は代表だぜってなってる。キートンはね、君ちょっときてください、僕に技をかけてくださいって言うんです。青白いひょろひょろした考古学の先生に、代表レヴェルの柔道家が技をかけると。先生死んじゃうよって思ってかけるんだけど、キートンはすぐ受け身で返してしまうんですよ。それはパンクラチオンの講義の回だったんですね。その後友だちが、「おまえわざと負けてやったんだろう」って言うと、「いや違う、あいつは何ものなんだ」ってなる。単に強いものが勝つというものではない。むしろ柔よく剛を制すみたいな、技術、技、タイミングでもって、あとは思考ですよね。体格のでかい小さいは関係ないような技芸を身体に染み付かせるようなものとして描かれている。これはヒントになる。プラトンの話はこれで終わっちゃうよ?

稲垣:アートとスポーツを考える入り口としては非常にいいと思います。

祝祭と偶然:スポーツが生み出す「裂け目」

高橋:いま聞いていて「運動が『生きるチカラ』を与えてくれる」ところがすごく大事かなと思って。プラトンは芸術はだめだっていったけど、でも、きっと音楽を聞いたり絵を見たりすることでも「生きるチカラ」が湧いてくることは十分にあると思うんですね。その部分こそがきっとスポーツでもアートでも大事で、見た人が「俺も明日頑張ろう」って思える力が湧き上がってくる何かが、スポーツ選手の運動の中にもあるし、絵画を見たり音楽を聞いたりすることの中にもあって、それをいかに取り戻すかってことが本当は大事な気がするんです。

つまり、スポーツの世界が確率論やデータ論に支配されたときに面白くなくなるのは、予定調和のスペクタクルになってしまうからだ思うんです。そこに、非合理な、見たこと無いなにかが入ってくる「裂け目」がなくっなってしまう。「歴史の裂け目」や「日常に裂け目をつくる」ことが本来のスポーツとアートの力であり、そこにこそ苦しみや悲しみを乗り越える力が宿るのに、いまのスポーツはそれを失っていってしまってるように見えるんです。確率論や統計で制御するほうにいったらの話ですけど。

古代のスポーツがもっていたそういう祝祭性をいまのスポーツにいかに取り戻していくかが、プラトンの言ってたこととつながってくる主要なポイントじゃないかなって。

山本:近代スポーツは、競争をとりわけ肥大化させてきたわけですよね。その競争というのは、スポーツの楽しみのひとつでもあるわけですが。勝敗がわからない偶然性というのがあってはじめて競争の楽しみは成立するんです。だから偶然性はひとつの楽しみでもあるんだけど、いまそれが資本主義のなかで変化している。偶然性をどこまで飼いならしたり管理するかというテクノロジーが発展している。「データ革命」っていわれてるけど、それは予測や偶然性を計算して失敗がないようにという目的に収斂していく。こういう動きをしたらより確実に成功しますよ。こういう運動やスキルをやればこうなりますよっていう結果に結びつくための考え方が支配的になりつつある。そうするとスポーツから偶然性が排除され、リスクとして管理されていく。飼いならされた偶然性というか、「制御(コントロール)」という言葉が一番いいかもしれない。コントロールされるというところにいまスポーツはどんどん向かっている。高橋さんが言ったようにスポーツには偶然起きちゃうこととか本人が思ってたわけじゃないのに観衆たちを飲み込むことがあるんですよね。つまり、意図されたものではない「裂け目」のようなものが、時間や歴史の直線的な流れのなかに出現する。それはマラドーナのプレイにもあったし、モハメド・アリのボクシングにもあった。本人がどれだけ意図してたかはわからないけど観衆たちがそこにいろんなストーリーを読み込む。植民地主義、女性差別、人種差別といった抑圧された記憶のようなものが、裂け目から噴き出してくる。スポーツって、綺麗なストーリーだけじゃないんですよね。いまやスポーツは感動のドラマ装置として君臨してきているんだけど、さらにそれがますます競争と結果主義と結託していく。優劣がお金によって配分されていくような社会のなかにスポーツが置かれていくと、リスクを計算して予測しちゃおう、そのほうがお金になるじゃんという予定調和の先物取引が支配的になってしまう。スポーツがもってきたダイナミズムが失われていく。でもこのデータ革命やデジタル化の流れは簡単には止められないから。僕らだって、実際こうやって「石引パブリック」からオンライン配信していますから(笑)。僕らは新しいテクノロジーと融合した世界を生きている。元に戻れない。だったらこの新しいアレンジメントのなかでスポーツを構想したい。僕は、新しいテクノロジーと融合するするスポーツや、デジタル化やデータ革命の波に飲み込まれていくスポーツを悲観していないんですよ。逆に、僕は楽しみにして部分もあります。

高橋:おふたりが批判してきた近代スポーツが理想としているものを「それは欺瞞だから早くやめろ」ってはっきり言ったほうがいいんじゃないかなと思って。それこそ 、いまだってAIの高精度カメラで相手チームサインを盗みとるみたいなことがありますけど、そういうのは、もはや、いくらでもやっていいと。ハッカーも参加して相手の戦略を全部暴いちゃえ! どちらがうまく暴きあえるか! みたいになったほうが、テクノロジーを使うことに変なやましさ生まれなくて、よっぽど健全な気がするし、偶然性が生じてきてどうなるかわからなくなるじゃないですか。

eスポーツとかサイバスロンとか超人スポーツの方が面白いなと僕が思うのは、テクノロジーを使った身体同士が本気でぶつかりあったらどうなるかってまだ誰もわからないし、そこには本当の偶然性が多分に入る余地があるから。もはや「自然な身体」なんてどこにも存在しないとさえ言える時代なのに、「過度に機械的に能力が増強された身体は自然に反するからよくない」みたいなことを言って変に規制するから、偶然性が入る余地がなくなってしまって、なんかこう予定調和のおもしろくないものになっていっちゃうんじゃないか。

もし、データ化された身体と制御された現代のスポーツが、もう一度、祝祭性をとりもどせるなら、近代が理想化してきた身体観を徹底的に捨てて、ハッカーでもデザイナーでもアーティストでもなんでも参加していいみたいなほうが可能性あるじゃないかなって。

小笠原:おもしろいね。これは誰の信号でなにやってるんだろうみたいな!(笑)

山本:「ポスト」っていう接頭詞ですが、これはステュアート・ホールが好んで使っていた、かなり限定された意味での「ポスト」です。このポストは、何かから何かへの移行ではあるんだけど、単に「AからBへ」という直線的な移行ではないんです。いままで使ってきた概念や言葉は、もう使えないかもしれないけど、でもそれに取って代わる新たな概念がいまだに分節化されていない状態を指し示す「ポスト」という接頭詞。既存の概念や考え方や言葉は、すでに限界を迎えているんだけど、その限界と新たなにものとの間にある時空間というのか、その移行の間を指し示す言葉として「ポスト」という言葉をステュアート・ホールは使っていたんです。だからもうスポーツという既存の概念は限界なんだけど、僕らはまだスポーツに代わる言葉を発明していない。その移行の時空間をポスト・スポーツと呼んでみようというのが「ポスト・スポーツ」という考え方の根底にあります。

陶酔 :そこに留まるということ

小笠原:むしろ祝祭という言葉がこの10分ぐらいキーワードになっているけど、祝祭とカップリングされるのは陶酔ですよね。高橋さんの感覚だとeスポーツのほうが陶酔感にひたりやすいということは僕はあるなと思ってて。じゃあ陶酔ってなにかっていうとまたベンヤミンに戻っちゃうけど、停滞なんだね。何もしない、何もできない状態でしょう。だから山本さんの言葉で言うと前ー主体的な、近代のスポーツが前提としている目的に向かっていく合理的な主体になりえない前の状態と、本当はそれがいいんだけど、ちょっともう違うなと躊躇しながら、こうぼよーんと揺蕩っている状態。だからさっきのことばで言うなら裂け目でもあるし。

停滞っていうとすごくネガティブな言い方だけど、いろんな手段をつかって陶酔にひたるということはそこに留まるということじゃないですか。別にあとも先もない、高いも低いもない、良いも悪いもない。留まるということが陶酔論の核にある話だと思うし、ベンヤミンはそういうものを獲得しなければならないと言った。もうどんどんファシズムに向かっていって、資本主義がえらそうにして、救済もくそもあったわけじゃないっていう世界の中で、でもそこに留まることで陶酔を作り出さなければならないと彼は一生懸命書いてたはずで、その最後の拠り所がフラヌールだったはずなんでですよ。柳井さんの作品の中で燃やされた『パサージュ論』のね。

フラヌールってふらふら、何してるのかわかんないけど陶酔状態で街に同化し、なおかつ街からは独立し、同化と自立を、二律背反的なものを同時に体現する、それを可能にするものが陶酔。じゃあスポーツと言う言葉を使わざるをえないとして、そのスポーツという言葉が作り出す世界のなかで私たちは陶酔を作り上げられるのか。すごいゴールを見てわーっていうんじゃないよ。そういうのとはまたちょっとちがう。止まってしまう。もうこれでいいやって。どう? 唯一というか最近思ってるのは「そしてイニエスタ」ね。イニエスタは陶酔を作るよ。時間を止めちゃう。時間を止めて作っちゃう。こっちが戸惑ってる間にあいつが別の時間を作ってしまう。いつまでもイニエスタに頼ってちゃダメだけど。

山本:だからスラッシュで切り分けできないような時間のあり方なんだよね。強弱はあるけど、運動が止まったり、空間が区切られるわけじゃない。もっとたゆたゆしている感じ。プラトーというか。

小笠原:動いているけど止まってる。クラゲだよね。ある意味クラゲ的な。

山本:ドゥルーズはそれを「器官なき身体」と呼んだということかもしれないけどね。

高橋:スラッシュ問題のひとつの解が期せずして。

小笠原:僕はあのダニ・カラヴァンの作品があるポル・ボウっていうカタロニアのちっちゃい街に行ったんですよ、2004年かな。神戸に来る前に最後に。ダニ・カラヴァンというのは、ポル・ボウっていうヴァルター・ベンヤミンがナチスに負われて自殺した港町があるんですけど、そこに巨大な鉄とガラスとアクリルのオブジェがを作ったアーティスト。カラヴァンってイスラエルの人、ユダヤ人。彼がベンヤミンへのオマージュとして巨大なインスタレーション作品を作ったんですよ。お墓がこっち側にあって、海面に向かって階段を降りて行くと海面に落ちそうなんだけどアクリル板で落ちないようになっている。で、そこに「文化の記録はすべて野蛮の記録」という「歴史哲学テーゼ」の、ベンヤミンの有名な言葉があってね。

そこに行ったんですけど、当時はけっこう荒れていて、その場所がナチスの鉤十字、ハーケンクロイツとか落書きしてるてるやつとかいるんですよ。ヘイトシンボルを書くばかとかがいて結構荒れててて。オフシーズンだったのでカフェとか2軒くらいしか開いてなくて、ベンヤミン記念館行って、いろいろ見るんですけどね。そのときに陶酔を考えたというか、そのなんというかな、自分の命が終わる時に彼はレモネードでアスピリンじゃないやモルヒネを飲んだんですけど、記念館に飾ってある領収の一番下にレモネード1本て書いてあって、それを最後に頼んだことがわかるんですけど。

だから死とね、逃げられないっていう切羽詰まった状況と、それでも生きなきゃいけないって思ってたからそこまで逃げたんだろうし。そこで陶酔ってものを失ってしまった。揺蕩っていられなかったから、自ら命を断ってしまったわけで。そこで最後に彼が考えていたであろうことと、カラヴァンさんの、柳井さんのモチーフになってる作品を比べてみると、ベンヤミン自身がスポーツについて何も書いてないし、スポーツ的語彙を使って自分の考えを記録したものはないかもしれないけど、フラヌールの話、街をひたすら歩くっていう話とか、「子供のころ思い出」、ベルリンのね、でかくれんぼした話とかあるでしょう。あれって今日話してきたスポーツとしか言いようがないけれど、我々がいままで手垢のついた雑巾ではないような言葉で表現したがっている何か、ポスト・スポーツでもいいや、教えてくれるヒントがあるような気がしています。

稲垣:いま仰ったように、ポスト・スポーツのポストとポスト安倍のポストは全然違うというのはまさにそこですね。

アートあるいはスポーツに「裂け目」を入れる

稲垣:ええっと、あと10分くらいになってきましたので、チャットのほうにいくつか、感想、質問をいただいているので、少し応答していきたいと思います。1つはですね、小笠原さんがこの本、『スポーツ/アート』ではスポーツの扱いが「物象化」されてしまっていると指摘されたことに対するご感想です。「本来、「物象化」していく社会の制度などを「飛び地」で醸成したアートがかき混ぜていくはずが、図らずも「物象化」に加担してしまう可能性があるのかな、と考えさせられました。」といただきました。このあたりいかがでしょうか。

小笠原:要するに参加型アートとか社会的にコミットしたアートとか、お金取れないじゃないですか、そういうこと言わないと企画立てるのが難しい。そこが落とし穴。一方的にこの本をどうこうするのもフェアじゃないし、僕はフェアプレーを尊ぶ近代的人間なのであまりぶった切るのもあれだけど、この本はそれと一緒なフレーバーがする。観客と作り手、作者と消費者、そういうんじゃないよ、一緒くただよってね。スポーツとアートじゃないよ、一緒くただよって言いながら、非常にスポーツを物象化しているし。参加型アートとかソーシャリー・エンゲージド・アートって言われるものも、結局選ばれた人しかいけないようになっちゃってる。それは過渡的ななかでの一つの有り様、様態であって、色んな人が苦労していくんだろうけど、アートという言葉が持つ、なんつーんだろう、重みというか重力というか、いままで歴史伝統社会的な承認というものを一手に引き受けてポジティブな言葉としてのアート、その重力におんぶにだっこしてる気がする。そういう状態でいいのか?

高橋:よくないですよ。

小笠原:もちろんよくないよね。だから高橋さんのような若いキュレーターの方々もなんとかしなきゃとやっておられるけど、なんかだめ。これはあとで編集できる? これ生中継か。いやーほら、だから例えばだよ。例えば気をつけてくださいね。A田誠とかいるじゃん。えー、ボッシーな。NHK出てる彼が一番だめ。はっきり言って。で、僕は昔面白いと思ったことがあって、その自分の感性を蔑んでいる自分がいます。彼の作品を面白いと思ってしまった十何年前の自分はばかだって思ってる。いやあぁ。ああいう人もまだいて、ああいうものが、文鎮としてアートの世界に乗っかっていて、それをまだなおかつ必要として消費しようとするキュレーター界の人がいて、声を上げられず泣き寝入りしてる人がいて。と思うと完全にそっぽ向いちゃって、今日のこういうエキシビジョンのようにいろんな作家がいて、世界中から作品が来て作家さんが提供してくれるけども、なんかこう権威と結びつきやすいんですよね。

高橋:結局アカデミズムの人たちは自分たちが理想としている過去の芸術の価値を信じて疑わないから。そこをいかに批判するかが大事なのに。僕は、本当は、アートって言葉を使いたくないんですけど、自分がアートだと思うものこそ一番批判しないといけないのに、それをやらないから80-90年代の再生産になってしまっている。自分がこれはアートだと思ったら、それこそ徹底的に批判しないといけないはずなのに。アートってなんなのってことを忘れてしまってるような気がして。これがアートですとかそういうふうに言えるようなものじゃないと思うんですよね、僕は。

言い換えれば、自分が信じてるものを攻撃できなければ、アートとそれ以外の間にスラッシュは常に引かれつづけてしまう。それを外すためには、美術館にいる人たちが自分の信じるものを徹底的に自己批判しなきゃいけない。それがいま無くなってしまってるんじゃないかって思いますね。美術館の中でしか通じない作品ばかりが出てくるし、文脈を共有してない人から見れば全然わからないものばかりになってしまった。祝祭感や生きる力が湧いてくるものを失い始めているんじゃないか、今の現代美術はって。

小笠原:誤解されやすいですよね。生きるチカラというと勇気や希望やって思われちゃうのかもしれないけど。他方で我々が共有している批判の対象に引きずられてしまうようなことがあるかもしれないけど、たぶん高橋さんの言ってるポジティブなエネルギーとか生きる力っていうのは切断であり、裂け目を作ることであり、それに気づくことであり、決して流されることではないと思うんですけども。なかなかこれも。

言っちゃおうかな。なんでアートマネジメントっていう考え方が成立するんですか? マネージメントできるものがアートでいいんですか? それが僕は気にいらないのは、多いのよ、アートマネジメントやりたいっていう学生が。マネージャブルなものを箱に収めてカタログに流してオンラインに流して、ゲームに参加することによって自分はアートに触れている、いけてるっていうような浅はかな学生がどんどん増えていっている。こういうこと言うとチクるやつもいるから、そういうことやってる先生とかと廊下で会ったりするとこう下を向くんだけども。

やっぱ、否定することで自分のジャンルを守るってやり方もあるんですよね。パンクだってそうじゃないですか。ロックや音楽を否定することでポピュラー音楽を守ったわけで、そういうのがないとアートって言う言葉を使わずにどうしようか、そもそもスポーツという言葉を使わずにどうしようかっていう話にはならない。

山本:いま小笠原さんが言っているのは、「切断」を考えようということですよね。これってすごく重要です。「スポーツは世界をひとつにする」ってよくメディアやスポーツの支配者たちが言うでしょ。僕は、そんな世界に誰が住みたいんだって思うんですよ。それこそファシズムじゃない。僕は、スポーツの潜在性のなかで本当に面白い部分は、ひとつになろうとする力を切断することにあると思ってます。大坂なおみさんがBLMでとても重要な主張や表現をやっていますよね。僕は「ソーシャル・アスリート」って呼んでますが、彼女がやっているのは、全体性からの「切断」だと思うんですよ。当たり前だといわれているアスリート像、女性や黒人が偉そう政治について発言しちゃいけないというスポーツのなかにある「当たり前」とされる全体性に裂け目を入れるのが大坂なおみさんの勇気あるアクションだと思います。彼女にとってみれば、キャリアのリスクはあるけど、でも彼女は、スポーツというものを新たな歴史へと連れて行くだろうと思います。そういう出来事を、今日の議論に即して言えば、あえて「アート」って呼んでもいいんじゃないかな。むしろ大坂なおみさんのBLMは、スポーツのアート性と呼んでもいいのかなと。稲垣さんがソーシャルということを仰ってくれたんだけど、いまのスポーツには「国家」と「資本」と「家族」しかないんですよ。スポーツエリートの子供がまたスポーツエリートになる。オリンピアンだった親から次のオリンピアンが育つという流れがある。家族、国家、資本主義がスポーツを支配している。そう! 「社会」がどこにもないんですよ。大阪さんがああいう発言をすることについて、「ソーシャルな領域」を取り戻すスポーツの力として考えてみたいです。ここでもうひとつ気になるのは、ソーシャル・アスリートの出現という文脈で考える場合、「パブリック」という言葉をどう位置づけるかということです。大坂さんのBLMは、パブリックな力なのか、それともコモンの力なのか。高橋さんがおっしゃった共創という言葉とも関わってきますね。10月2日に、小笠原さん、関西学院大学の阿部潔さんと、東京の浅草にある書店readin’writin’で、スポーツのパブリックな力についてトークイベントを行うんですが、これはそのときの課題としてとっておきましょう。ソーシャルなものが、パブリックな力として表明されていくのか。あるいはコモン、つまり共有されていく力なのかというところは、今日、はからずもここ「石引パブリック」という「パブリック」な空間でこの四人で話してきたところから新しいテーマとして僕のなかにうかびあがってきました。ありがとうございました。

稲垣:ありがとうございます。

それぞれの「スポーツ、アート、社会」

小笠原:ちょっと1個、長いから読みきれてないけど大事な質問が来てる気がするよ。

稲垣:じゃあ最後にいただいている質問に答えていただいて、しめにしたいと思います。お三方の話を聴いていて、スポーツというのはもっと幅広いもので、どう捉えるかはそれぞれ個人個人の中にあるのではないかと感じました。スポーツで競いたい人もいれば、楽しいワクワクするスポーツもスポーツだし、それを楽しんでる人もいるんじゃないでしょうか。お三方にとってスポーツはどういうものか、逆にスポーツというのを「この型」にはめてしまおうというようにも聞こえました。ということです。この点について、皆さんいかがでしょうか。

小笠原:重要な指摘です。まぁ三人とも違うとは思いますけど、範疇というか見ている色合いも比重も違うと思いますけど、オリンピック的なことを考えた時に、スポーツというものを競技スポーツ、近代的な競技スポーツを前提に話を初めてしまうということがあったと思いますね。そこが一番膿がたまっているところなので、そこをなんとかしようと考えると、それを前提に話してしまう。

でもそれが全てではないということは今日の話しを聴いていただいていれば、それこそゴミ袋いくつか持てるかとか、蓮の卓球台もそうですし、誰しもが納得して無条件に共有できる定義がいいとも思わないし必要だとも思わないんですけど、まぁ身体を使って、いくつかのコードとルールと技術を組み合わせることで遊ぶこと。楽しむ、陶酔。高橋さんのボキャブラリーで言ったら陶酔。あぁ祝祭だ、ごめん。祝祭的な環境を作り出せるということだろうし、僕のボキャブラリーで言うと陶酔を選ぶかもしれないし、山本さんなら二重の意味でポスト・スポーツなんだよね。つまり今まで考えられてきた競技性の高いスポーツではないという意味でもポストだし、そのあとに来るはずなんだけどそれが何かわからないからどういう言葉を作っていこうか逡巡して思案しているスポーツということでもあって。そうですかね。競技性に限った話しに聞こえてしまっちゃいましたかね。もっと広くていいと思いますよ。広いし深いし、多様でいいと思います。

山本:やっぱりコメントをいただくと、それに応じて「裂け目」というか、自分たちの流れが切断されて「あっ」って思うことがあるでしょ。こういうのはいいですよね。

稲垣:他にも感想をいただいていますが、もうちょっとお時間になってしまったのでこのあたりにしておきたいと思います。予定していた時間になりましたので、これで終わろうと思います。最初に言いましたように、「スポーツ、アート、社会」これに付随する論点は非常に多岐にわたります。今回参加していただいたみなさんが、今日我々がいろいろしゃべり散らかした話のなかで、なにか1つでも引っかかるものがあって、それをきっかけにこの先ビールでも飲みながら友達同士で「スポーツ、アート、社会」の話をしていただければ幸いです。最初に僕の顔が映らなくて申し訳ありませんでした。こういう顔しています。

山本:あと、この石引パブリックという空間がとてもいいですよね。

稲垣:今日のイベントは、石引パブリックという本屋でおこなっております。金沢21世紀美術館からタクシーで5分です。金沢にお越しの際はぜひお立ち寄りください。ということで、髙橋さん、小笠原さん、山本さん、本日はどうもありがとうございました。

(一同拍手)

記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。