【トークイベント】スポーツの「パブリックな力」を奪い返すために(10/2)

「スポーツを駄目にしたオリンピックは否定されなければならない」。ポス研第12弾は、こう喝破する阿部潔さんを迎え、その近著『東京オリンピックの社会学』をめぐってポスト・オリンピックを見据えたトークを繰り広げました。

ぽすけん企画 第12弾 刊行記念トークイベント

スポーツの「パブリックな力」を奪い返すために

『東京オリンピックの社会学──危機と祝祭の2020JAPAN』(コモンズ)

出演者:阿部潔×山本敦久×小笠原博毅(司会)

日時:2020年10月2日(金)18:30開場/19:00開演@Readin' Writin' BOOKSTORE

場所:zoom

※当日のトークイベントは書店「Readin' Writin' BOOKSTORE」より配信いたしました。

【トークテーマ】

世界は東京オリンピックなど開催できる状況にない。これが共通認識になりつつあります。しかし、いまだに開催にこだわり続ける安倍晋三首相や森喜朗組織委員長を始めとして、多くの「識者」や元アスリートからもまだ、「諦めるな」という声が聞こえてきます。阿部潔さんが本書の中で「ホラー」だと見定めた「東京2020」の、断末魔の叫びのようです。

「社会学」を纏うことで、なぜオリンピックをしてはいけないのかを、本書はとても冷静な筆致で説明してくれます。しかしその奥底には、アスリートの声どころか、スポーツの力そのものを忘却しながら語られる「開催or中止」論議に対する、またオリンピックとスポーツを無理やり等価に置き、オリンピック批判や反対論を「反スポーツ論」にすり替えようとする「御用学者」たちに対する、静かな怒りがふつふつと密やかに湧いているのです。

「ポス研」第12弾は、本書刊行後のインタヴューで「スポーツを大事と思うがゆえに、それを駄目にしてしまったオリンピックは否定されなければならない」(「図書新聞」8月1日号)と喝破した著者を迎え、この春刊行された『ポスト・スポーツの時代』において新しいスポーツの認識論に挑戦している山本敦久さんと、反オリンピック論陣の前線に立ってきた小笠原博毅さんとともに、もはや死に体となったオリンピックの向こう側、その先で、スポーツをどのように考えればよいのかを話し合います。

阿部潔(あべ・きよし)

関西学院大学社会学部教授

-主な著書- 『スポーツの魅惑とメディア の誘惑-身体/国家のカルチュラ ル・スタディーズ』 『彷徨えるナショナリズム -オリエンタリズム/ジャパン/ グローバリゼーション』など。

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)

神戸大学大学院国際文化学研究科教授

-主な著者- 『真実を語れ、そのまったき 複雑性において-スチュアートホ ールの思考』 『セルティック・ファンダム -グラスゴーにおけるサッカー 文化と人種』 など。

山本敦久(やまもと・あつひさ)

成城大学社会イノベーション学部教員

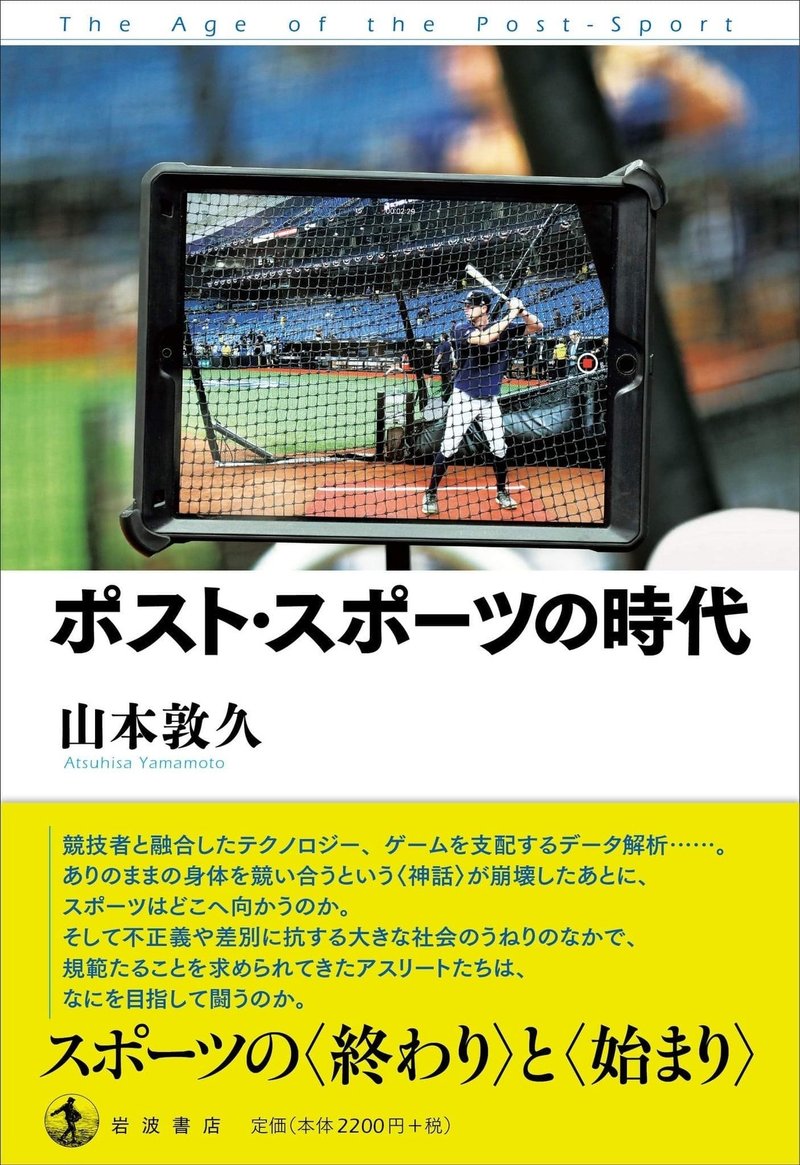

-主な著者- 『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020)、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)など。

山本:時間になりましたので始めます。ポスト研究会(通称ぽすけん)セカンドシーズンです。今夜は「スポーツの『パブリックな力』を奪い返すために」というテーマでお送りします。セカンドシーズンですが、ファーストシーズンから通算すると第12回目ということになります。

毎週というわけではないですが、月に1~2回くらいのペースでお送りしたいと思っています。今夜は、浅草近くにあります田原町の書店readin’writin’からお送りします。それではポジションチェンジで、小笠原さんに司会をかわっていただきます。

小笠原:みなさんこんばんは。ポス研ファンのみなさま、お待たせしました。夏休み終了したのでセカンド・シーズン始めたいと思います。今日は関西学院大学の社会学部で教員をなさっている阿部潔さんをお迎えして、「スポーツの『パブリックな力』を奪い返すために」というテーマでお話をしていきます。元になるネタは、阿部さんが今年の4月に出版された『東京オリンピックの社会学ー危機と祝祭の2020JAPAN』という本です。もはや2020というのは抹消線を引かなきゃいけないことになりましたが、この本をどういう経緯、思いで書かれたのか、読者に何を読み取っていただきたいかということを、まず阿部さんに語っていただきます。その相方として山本さんをお迎えしてます。ポス研メンバーですけど、山本さんはこの『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店)を書かれた。ほぼ2冊同じ時期に、今年の4月前後に出版されていますね。これは3月か。ちょっと早いですね。これは直接オリンピックを扱っているわけではないけれど、今日のテーマであるスポーツと、オリンピックとの関係を 考えるうえでとても示唆に富んだ本なので、山本さんと阿部さんの対話を中心に話を進めていきたいですね。司会は神戸大学の小笠原です。よろしくお願いします。まず阿部さん、この本のね、出版の経緯をお願いします。どういう目的でどういう感じで出版されたのかを。

『東京オリンピックの社会学ー危機と祝祭の2020JAPAN』

『ポスト・スポーツの時代』

阿部:どうも皆さんはじめまして、関西学院大学の阿部と申します。今日こういう機会をつくっていただき、とても光栄に思っています。もう読んでいただいた方もおられるかと思いますが、『東京オリンピックの社会学』を4月に刊行しました。小笠原さんが言うように「2020」には抹消線が入る、つまりもう2020年には開催できないのですが、この「2020東京オリンピック」に向かう日本社会をテーマにして、そこで同時に、1964年に開催された先の東京オリンピック、さらには幻と化した1940年のオリンピックも視野に入れながら、過去の2つの東京オリンピックとの対比を通して、そこでの断絶/連続に目穂を向けながら2020の東京オリンピックを考えてみました。そこかからいったいなにが見えてくるのか。簡単にいえば 2020東京五輪とはなんなのか。そのことを社会学の観点から問いかけてみました。

最初にこういう告白をするのも妙事ですが、この本を出版するのにとても苦労しました。さまざまな出版社に企画を持って行きましたが、ことごとく断られた。「お前の実力がないからだ」というのが一番の理由なのかもしれませんが、たとえ担当者は理解を示して面白いと評価してくれても、社内で企画を通そうとすると、なかなか進まない。オリンピックでみんなが盛り上がろうとしている時期にそれに水を差すのはどうなのか。また、これまでオリンピック関連の本を出したが売れ行きが期待したほど伸びなかった、といった営業的理由など。いろいろな理由のもとで、これまでの知り合いも含めて幾つかの出版社からことごとく断られました。そして最終的に、コモンズに引き受けていただいたのですが、コモンズ代表の大江正章さんとは『検証オリンピック─華やかな舞台の裏で』とのタイトルでアジア太平洋資料センター(PARC)が制作したDVDで以前にご一緒した経緯があり、私としては藁にもすがる思いでこれまでの経緯なども含めて大江さんに相談したところ、すぐに草稿を熟読していただき、出版を引き受けていただいた次第です。

皆さんも御存知かと思いますけど、コモンズからはすでに谷口源太郎『オリンピックの終わりの始まり』というオリンピックについての批判的な本が刊行されていたし、大江さん自身も語っておられるのですが東京大会承知が決定した時に、「安倍首相の『アンダーコントロール発言』と併せて心の底から驚き、腹が立った。なぜ、いま東京なのか」との気持ちを抱かれされたそうです。というのも、承知が決定したのは「3・11」直後なので 震災・原発事故被害からの復興の道筋もついてないときになぜ東京でオリンピックなのか、との強い憤りがあった。

それと今日のテーマにも通ずる1つのポイントは、大江さん自身がアスリートでスポーツが好きなんですね。だからこそ、このタイミングで東京でオリンピックを開催することには怒りと憤りを感じる。しかし同時に、オリンピックに対して反対や疑問の声を上げる運動に接する中で、違和感がぬぐえなかったと大江さんは言われています。その理由は、そこで はスポーツ自体があまりよくないこととして受け止められているように感じられたからだそうです。つまり、世界のスポーツの祭典であるオリンピック、さらにはスポーツ自体などにはさして意味がないといった批判的スタンスで反対するという姿勢に違和感があった。私も少なくともそういうスタンスではなくて、今日の話の中心になると思いますが「スポーツが好きだから、スポーツの可能性を信じるからこそ、いまのような2020オリンピックは問題があると考える」という立場から研究してきたので、そうした思いを大江さんに理解・共感していただいて、ようやくコモンズから本が出せたということです。こうした経緯のもとで日の目を見ることができた拙書を今回取り上げてもらうことを非常に嬉しく感じています。ですので是非とも、なぜスポーツが好きだからこそオリンピックに反対するのか、今のオリンピックはスポーツのどんなことを潰して、どのように歪めているのか。その結果、どのような点でスポーツは楽しくなくなってしまったのか、といった論点に話しを広げていければと思います。

山本:大江さんはコモンズの代表?

小笠原:おひとりの出版社ですか?

阿部:大江さんは以前別の出版社に勤務しておられ、独立してコモンズを立ち上げ代表になられました。彼を中心として何名かのスタッフがおられると思います。

小笠原:山本さんと僕が2016年に編んだ『反東京オリンピック宣言』(航思社)、これも難産でございまして、本来五輪招致が決まった直後くらいにある雑誌で特集するはずだったんですね。2013から2014年にかけて出すはずだったんですが、その事情が今の阿部さんのお話とシンクロするというか。話を聞いてくれた編集者はOKだったんですが、出版の意思決定の段階で版元が反対すると。オリンピックに反対するというのはどうなの、そのどうなのが、なぜか「どうせ売れないよ」っていうね、こんな本どうせ売れないよみたいな言説に変換されてしまったというのがあるので、とても身につまされるというか。そのぶん、大江さんの判断というか勇気に凄く共感するものがありますね。

今の阿部さんのお話を受けて論点を2つほど出したいと思います。1つはオリンピック=スポーツではないということです。たしかにオリンピックは巨大な運動会かもしれないけど、それを130年近く続けてきたなかでスポーツに本来備わっていたなにか、僕らがスポーツに惹かれていた理由というものがどう変質してきて、どうしてこうなっちゃったのっていう点をまず問題にしたいです。

もう1つはもちろん一点目に関連していて、オリンピックに反対するときの理由の社会的な側面とスポーツの関係です。鵜飼哲さんがオリンピックは社会的災害だって仰っていますけど、オリンピックをやる場所に住んでいる生活者たちが普段どおりに生活できなくなる。不利益があるんです。経済的にも巨額の借金が残る。メガイベントとしてビジネスモデルになってしまったので、さまざまな矛盾や、言ってみれば汚点が残るんだけれど、それらを批判する時に、「オリンピックはだめだ、なぜならばそれはスポーツだから」という論法になりがちだということです。近代スポーツの闇の側面みたいなものがあるからだめなんだという批判になりがちだけれども、阿部さんやコモンズの大江さん、そして我々は、そう言われると「えっっ」て思ってしまうわけです。スポーツを礼賛するわけじゃないけれど、つぶさに解像度を上げて、近代スポーツってなんなのかっていうところまで話を広げられればいいと思います。

山本:小笠原さんがいま提起してくださったポイントの二つ目ですが、僕はオリンピック批判をやっていると、しばしば「スポーツ嫌いなんですね」って言われます。「嫌いだからオリンピック反対するんでしょ」って。いいやいや、僕は毎日走ってますし、毎日スポーツ観てます。「大好きだからオリンピックに反対するんですよ」っていう。

小笠原:僕らのあいだでは順接なんだけど、逆接にしか見えない人たちがいる。スポーツが好き「だから」オリンピックを批判するのに、スポーツが好き「なのに」オリンピック批判するんですね、ってなってしまう。でも山本さんの本、『ポスト・スポーツの時代』っていう本ですから、「ポスト」なんでね、今まで我々が考えてきてたスポーツではない何かの性格なりが表れているということだと思うんですけど、この2つの論点合わせていかがですか?

山本:岩波書店から出版した『ポスト・スポーツの時代』でのテーマは、大きく2つの側面をもっています。1つは、阿部さんの御著書にも関連しますが、スポーツが持っている可能性とオリンピックがもたらしたものとの分断線みたいなものをどう見つけ出そうか、みたいなことです。

「ポスト」という接頭詞によって可能になるのは、データやAIや新しいテクノロジーと「ありのままの身体」がどうからまりあって従来のスポーツとは違った、いわばポスト・アスリートみたいなものの出現を掴まえることです。従来の近代スポーツとは違う枠組みのところにポスト・アスリートが存立している。それは、かつてないほど最新テクノロジーと融合したスポーツの登場を意味します。そこには当然、グローバル資本の力も大きく関与しています。東京2020は、そうした新たなスポーツの姿をグローバルにみせる展覧会になる予定だったと思うんですが、今回は実現しないけど、おそらくそうした方向にスポーツは進んでいます。

もう1つは、スポーツ嫌いなんですか問題ですが、オリンピックを批判するとスポーツ嫌いなんですかという文法のパターンが支配的ですが、僕はそうではないスポーツの可能性、潜在性に目を向けるために「ポスト」という接頭詞によって誘発されるものを考えました。「ソーシャルなアスリート」という言葉で言い表わしていますが、アスリートたちがスポーツを従来の意味や従来の価値とは違うところで考えたい。あるいはすでにそうした別の(オルタナティヴの)意味や価値があるにも関わらず、それを見ないようにしているスポーツの風習のようなものをえぐり出したいと思っていたわけです。歴史的にスポーツは社会を組み替える力をもっていて、それを発揮させようとしているのが、大坂なおみさんだったり八村塁さんだったり。そうしたアスリートたちが現状の社会の中にあるさまざまな問題を明るみに出して、不均衡な社会のあり方や差別を生み出す社会のあり方を少しでも変えていこうという方向に動き出す。

そうしたソーシャルなアスリートの原型は、60年代からありますが、最近はSNSによってグローバルにつながって登場してきている。そういう意味で、単にオリンピック競技のように、競争して勝った人が凄いねっていうのとは違うスポーツの意味や価値をアスリートたちが示してくれている。一方でテクノロジーと結びついた身体の競争が、筋書きのないドラマや不確実性といったスポーツの魅力を動揺させ始めている。リスク排除のように予測的な部分でスポーツのやり方が判断されるような時代がでてきているという、そういう二重の意味で「ポスト」という接頭詞によるスポーツの出現を考えています。

小笠原:「ポスト」とつけたからといって、スポーツを抹消しているわけではないということですね。スポーツ否定論、つまり、オリンピックに反対を唱える人たちの一部に根強いし、「あなた方スポーツ嫌いなんでしょ」って言われる否定論の問題点を指摘しましょう。なぜ我々はそこに違和感をいだくのか。

阿部:1つは大江さんと同じように僕自身スポーツが好きで、観るのも好きだしするのも好きだという人間からすると、ただしここでことわっておきたいのは、私はアスリートとしてはパフォーマンスを示せたためしがない。要するに、小学校の頃から運動は上手でなかった。だけど、好きだったんですよね。どうしてかというと、そこで人と関わるのが楽しいし、自分自身にとっても体がきもちいい。その感覚を普通に生きてきた。それは多分、僕だけでなく多くの人に経験されていることだと思う。だから、こうしたスポーツ好きの立場からすると、その楽しさを否定してしまってオリンピック批判をしたところであまり意味がないと思う。オリンピックというものによって、自分が楽しんできたスポーツの良さが逆に押しつぶされてしまっていると思う。そうであれば、スポーツが好きだからこそオリンピックを考え直そう、場合によってはそれを批判しようと考えました。もっとラディカルに言えば、スポーツの祭典はオリンピックでない方がいいんじゃないのか。これまで小笠原さんや山本さんと一緒になって反オリンピックの活動に触れて、いろんな人を紹介してもらって、多くの人とかかわって感じたことは、この社会で育った私達のすくなくない部分が、スポーツとの不幸の出会い方をしていることに気づきました。僕は陸上で中距離しているときは、友達に「あんなに走ってなにが楽しいのって?」と言われた。たしかに、学校で強制的に冬の耐寒マラソンみたいなことをさせられて、「走る」ことに出会ったら、誰でもいやに感じると思う。もし走るのが得意でなかったら、それは毎日つらい思いでしか無い。速く走れる生徒は先生に褒められ、後ろの方で一生懸命走っている連中は必死に走ってるのに「お前ら、もっと頑張れよ!」と罵倒された。こうして楽しいはずのスポーツに学校教育での強制として出会うことになった人たちには、そのことがある種のトラウマ的なものになってしまっているのかな、とオリンピック招致が決まって以降、東京大会に反対する人たちと接してきて感じました。でも、振り返って考えれば、自分もそれと紙一重だった。僕は、たまたま負けても成績が悪くてもそれが楽しいと思えたけども、もし勝つことや競い合うことだけを強いられていたら、スポーツが嫌いになっていたかもしれない。スポーツ自体には、人が生きていく上でさまざまな可能性が豊かにあるのに、その出会いをうまく得られることができない人たちが少なからずいる。そのことと、今のオリンピックのあり方とは密接に結びついていると思うんですね。

小笠原:そうですね。学校体育とか、みんなの前でやらされるっていうのはよくないですね。オリンピックというものを批判云々という話をしたときに、あれはスポーツだからだめ、優生学的発想に依っているからだめ、より強く、高く、速くという、誰かよりも優れていることを目指すからだめだと言われる。でもスポーツの原初体験として持たれているのは、数字で見るものでもなければ、誰と競争してということでもないわけですよね、阿部さんにとっては。

だからスポーツ否定論って逆説的だけど、スポーツ=オリンピックという公式を逆説的に肯定しちゃうことになっちゃうんです。本当は切り離されているものなのに。IOCにおもねた言い方をすると、140年かけてスポーツにしてきたわけでしょ、オリンピックでやる競技を、あえて。それを否定しようとするときに、オリンピックはスポーツだから否定するとなってしまうと、IOCの流れに乗っかってしまう。スポーツはオリンピックなんだよということを逆説的に肯定してしまう。それはやばいと思わない?

山本:それはトラップ、罠だよね。スポーツとの出会い方ってオリンピック的な競技大会を通じてという回路と、学校体育というのがある。でも、僕らの時代の学校体育と違って、いまはもうちょいやわらかいんですよ。やわらかい学校体育っていうのがあって。それは全面的に競い合わないという特徴を重視する。運動会もそこまで削り合わない。やっぱり昔の体育がみんな嫌いだったというのもあるでしょうが、体育嫌いを経験して大人になった時に、学校現場の体育もかわってきてる。そういう意味では、スポーツ=オリンピックという側面と、スポーツ=特別な才能の人たちの競技という側面がある。ゆるくスポーツに触るという経験の幅のようなものは学校のなかにあるけど、それはそれで本当にスポーツの醍醐味を経験しているのかというと疑問です。

僕は大人になってから走り出したんですよ。ジョギングというか、走るということの魅力に40歳過ぎて気付きました。阿部さんと小笠原さんは、陸上経験者なので、走るっていうこと自体の自己目的性に早く気付いているんだと思います。僕は球技をやっていたので、競技の上達手段として走るわけです。だから、走るっていうのが嫌なことだったんです。自分の競技にいかすための手段なんですね。大人になって、走り出したときに「走るってめちゃくちゃ気持ちいい」ってことに気付く。これはオリンピック的な価値と全然違う。そのことに40歳すぎて気づくという(笑)。走るという行為の楽しさが、いかに狭い枠組みの中に集約されてしまっているのか、そんなことを考えるようになりました。

小笠原:陸上部ってバカにされがち、走るだけじゃんって。他の部活は走るっていうのが基礎であってとか。でも走るっていうのはれっきとした技術だからね(笑)。

阿部:言われましたよね、走ってから本当のスポーツが始まるのに、走るのは単なるウォーミングアップじゃないかって(笑)。よく言われたんですね、高校生の時に。

小笠原:でも、うすうすそういうのも受け入れちゃうんですよね、たしかに走るだけだしなって(笑)。今の論点ですけど、阿部さんの本のタイトルが社会学と銘打っているので、終盤の方の章には統計資料とかあるんですけど、僕が面白いなと思ったの実は第4章です。1940年に幻に終わった東京オリンピックやその招致に関する話云々のところです。軍国主義体制に移行するなかで、左翼の知識人たち、戸坂潤や山川均とかが、オリンピックというものに割と明確に言及しているところがあって。特に山川均。彼のスコープは、スポーツとは何かという議論へと開かれているところがあって、こう言ってるんです。「完全に無価値なところにスポーツの価値がある」と。競技すること、技術を磨くこと以上の、うがった言い方をすると、賞金ほしいとかもてたいとか、自己を磨こうとかそういうこともないわけです。まあ自己鍛錬のためというのもありかとは思いますが。

山本:それはあっていいと思いますよ。

小笠原:そういう目的合理性とは違うところにある、なにか。でもそれが言葉にうまくならないから完全に無価値なと彼は言っていると思うんですけど、阿部さんがあえてここに注目したのは、もしかしたら近代スポーツの再定義につながるかもしれないし、それはおいおいこのトークのなかで出てくるのでしょうが、まずこのあたりを書いた時の考えというか思いはどういうところにありましたか?

阿部:まずこれは、一番いい読み方は、原文を読んでみることだと思います。比較的入手できるものだと思うので。僕自身の最初の印象は、とにかく驚いた。こんな昔に、僕らが大学院のころから学び考えてきたことが、もうすでにちゃんと書いてある。当時は限られた情報だったにもかかわらず、鋭くポイントを突くかたちで「スポーツとはなんであるのか」、そしてその観点からみたときにある種のナショナリズムへと化していくスポーツの姿の典型を、オリンピックのなかに彼らは見て取っていた。その考察の鋭さに驚いた。これは少し偏った印象かもしれませんが、当時の知識人というのはいまの知識人と言われる人たちは比べ物にならないくらい、スポーツの本質的な楽しさ、つまりそれ以外に意味がないことにこそ意味があるという点を、的確に読み取っていた。それは非常にポイントを突いていて、そうしたスポーツの本質がナショナリズムによって歪められている状況は、いまもなんら変わっていない。むしろ、オリンピックというものは無価値であってはいけない、それは明朗であることから益々離れていって、それこそ名誉のためであるとか地位や金のため、さらには国のためであるということになってしまっている。それがごく普通のオリンピックの姿になってしまっている。今のわたしたちは、なかなかスポーツの本質を感覚的、直感的に見抜けなくなってきているのではないか。そこで自分への反省の意味も含めて、1930年代の知識人達の文章をかなり細かく引用して拙書での議論を展開した次第です。

小笠原:山川均がこれを書いたのは1936年9月号の「文藝春秋」。

山本:ベルリン大会って1936年の何月だっけ?

小笠原:10月じゃないっけ? 1936年の何月だったのかなぁ。

山本:そんな事も知らないでスポーツ研究者やってるのかって怒られそう(笑)。

小笠原:でも9月号ってことは、7月かそこらには原稿出てますよね。これはピンポイントで見つけたの? それともいろいろ引っ張っていったら出てきたんですか?

阿部:実は某国立大学で非常勤講師をする機会があって、その時に図書館の書庫にアクセスできるという特権を得ました。そのチャンスを利用して、ある程度の文献は先行研究での文献一覧など参照して、後は書架に保管されていた当時刊行された総合雑誌のバックナンバーを手当たり次第にめくっていきながら、読みながら探すという非常にアナログな方法で関連する記事・文献などを探しました。今から考えると、結構時間も労力もかかったんですが、とてもおもしろかった。なぜなら当時の雑誌の表紙・目次を眺めていると、その時代にどんなふうにオリンピックが位置づけられていたのかが伝わってきたからです。1930年代の頃からすでに、イベントとして少なからぬ人たちがオリンピックに注目していて、そこではスポイーツ関係者だけではなく、ある種の言論人達が発言・応答していたということがわかった。その発見は、それ自体知的に楽しいものでした。

小笠原:ここでちょっと軽めにざっくり、近代スポーツっていうものを、我々がどう考えるかはともかく、雛形的な定義を、なんとなくこのあたりは共有してるってうのがあるじゃないですか。それを確認しておきましょう。身体を規律化して、シェアされたルールにのっとってプレイすることですよね。あとはやるにまかせて体を動かしていく。黙々とできるスポーツもあるけど、管理コントロールされたスポーツも必要になってくるし、目に浮かぶ風景が競技会とか競争とか競合とか、なんかそういうふうにイメージが収斂してしまっている気がするけど、山川はくだらんこととかによる興奮とか、スポーツに明朗性があると書いている。そもそもスポーツというのは明朗な無価値があるとすると、これは遊びですよね。そのへん、どうです? 遊戯性の話ですね。

山本:ホイジンガを取り上げなければならないですね。近代スポーツというのは競技性や競争という特化された要素を肥大化させてきたということは否定できない。偶然性とか眩暈とか、いろいろな要素が遊びにはあるわけですが、スポーツの遊戯性という観点でいえば、競争という特定の要素が際立っていったんです。近代スポーツが競争を特化させてきたというとき、じゃあ誰がそのような拡大を進めてきたかと言えば、IOCですよ。IOCが企画するスポーツの世界観です。国別、男女別、健常者と身障者とが区分けされて競い合っていくっていう狭い競争のあり方をショーにしていった。

阿部さんは、御著書のなかで「オリンピックと戦争の相同性」と書かれています。オリンピックと戦争の相同性にからめとられていくなかで、遊戯性がスポーツから遊離していった。ただ最近の運動会のように、みんなで手をつないで一緒にゴールしましょうっていうのがありますが、これがスポーツの楽しさかといえばそうじゃない。競争という要素はどこかにないとだめなんですよ。勝ち負けがあってもいいけど、それは遊びを豊かにする文化的な仕掛けなんですよ。遊びをより豊穣にしていつまでも遊ぶことを継続させるような仕掛け。

小笠原:型にはめていったわけなんでしょうね。僕今気づいたんですけどこの山川、1936年でしょう? ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』出たのが1938年だと思うけど、ちょっと、ちゃんと調べてね。

山本:そうそう。

小笠原:ロジェ・カイヨワは第二次大戦後に『遊びと人間』を発表してるんだよね。言ってみればその世代の知識人は気づいてた、オリンピック=スポーツじゃないって。ジョージ・オーウェルが戦後直後に書いた「スポーツ精神」っていうエッセイのなかで、近代スポーツを完全にこきおろしている。ベルリン・オリンピックを念頭において、国家間の競技は鉄砲のない戦争だって言ってるけど、スポーツ全般を否定しているのではない。ヴィレッジ・クリケット、村でやるクリケットはいいって言っているんですよね。同じような世代じゃないですか、みんな?

山本:ホモ・ルーデンスが38年。ベルリンが36年8月。山川のエッセイは、じゃあ1ヶ月後ですよね。釘をさしてるってことだよね。オリンピックとナチスによる政治利用というのが明らかになった時にそこで東京1940が決まってるからね。

阿部:タイミング的には36年というのが大きいと思います。この本で指摘したんですけど、一方で山川や戸坂がスポーツとは離れたところから、しかし、スポーツの可能性なり面白さを的確に論じていたのと比較すると、当の関係者、つまり競技団体の代表や大日本体育協会の重鎮などの言葉からはスポーツ理念というものが見えてこないのです。そこでは、クーベルタンが言ったオリンピック理念が繰り返されたり、その理念と軍国的イデオロギーとの接点をなんとか見出そうとするある種のオポチュニズムは見て取れる。でも、そもそもスポーツはなぜ大事なのか、どこが楽しいのかをめぐる言葉が、不思議なくらい希薄なんですよね。なんか言葉が空転している。スポーツマンシップが大切だと唱えられるのだけれど、それがいったいなんなのかが、彼らの文章をいくら読んでもよくわからない。それは発言者個人の問題ではなく、当時のスポーツ界全体において共有されていたある種の認識、つまり近代スポーツの理念といいながら、当事者はそれを自覚的に考えていなかった。むしろそこから離れていた者たちのほうが、スポーツに積極的にコミットはせずともその本質をきちんと見て取っていた。だから、ほぼ時を同じくして哲学や思想の世界で遊戯論が書かれたという史実とは、なにかシンクロしているんじゃないかという気がします。スポーツ界のただ中にいた人たちは、クーベルタンのイデオロギーにある意味でもう染まってしまっていて、それ以上考えることがなかった。でもそうじゃない者たちのほうが オリンピックを考えることとスポーツを考えるということの違いを自覚していた。それと対照的に、当事者たちからはあるところから両者の違いがわからなくなった。「それは一緒だ」と信じてしまった。当時そこから離れた立場にいた者たちが、かろうじてその違いを見出していたように思われるます。では、今の我々が問いかけるべきことは、現在それがどれくらいできているのか。その点ではないでしょうか。

小笠原:重要な視点ですよね。でも、70から80年前に見切っていた人たちがいたにもかかわらず、僕たちも抜け出せていないのかもしれません。オリンピックはスポーツの祭典であり、いいものであり、「うまくやれば」まだまだ理念そのものは再生できる、生き返らせることができるんだということをいう人たちはいっぱいまだいる。僕たちは自覚的に「そうじゃない」という作業をしてきたわけだけど、他方でそこに固執している人がいるじゃないですか。オリンピック原理主義、クーベルタン信仰。ほとんど信仰ですよね。山川均やホイジンガが言ったことを知らないかもしれないけど、クーベルタンが実際言ったことは、そういう人たちはいろんな本で読んでるはずです。僕たちも読んだ。読んだ上で、僕はこれはだめだと思ったわけですよ。

山本:少なからずスポーツやオリンピックを研究する人は、マッカルーンを読んでますよ。クーベルタンの回想録とか、そういうものも読んでますよ。そうしたものを読めば、どれほどクーベルタンの思想が差別主義的であるのか、オリンピックの理想のなかに帝国主義や女性差別や人種差別が埋め込まれているのかを容易に理解することができる。それらを読んでいるのに、オリンピックの信奉者たちの頭の中では、歴史が語り直されるわけです。歴史修正っていうことですかね。主義というとあれですが...。

小笠原:でも阿部さんははっきり書いてましたよ、歴史修正主義って。

阿部:お話を聞いていて、どうして歴史とてして語り直されたのかということは、誰がというより、そのことを考えるうえで私達がオリンピックとスポーツとの距離、近代スポーツとオリンピックに体現されているものとを弁別できなかったからではないか、と思ったりします。その大きな理由として、1946年に、この年に僕は生まれたのですが、その1964年=昭和39年に東京でオリンピックが開催されたことが大きいと思う。そのことを経験した人はもちろん、直接経験してない人にとっても、東京オリンピックは神話化、さらに再神話化されてきて、そのことは2020年に向かう過程でなんども64年東京大会が語られ、歴史が上書きされていってことからも確認できます。そのようにして、神話がさらに再神話化されていく。そうした言論空間、ある種のイマジネーションが作られていったことの影響は、決して小さくない。そう考える、いろんな問題があるけどオリンピックそのものは崇高なものであり、クーベルタンの理念はとても善いものだ、というように多くの人がどこかで素朴に信じてしまっているのではないだろうか。それはもちろん特定の誰かというよりも、自分自身含めて戦後の東京オリンピックを開催/経験した社会に生きの者として、そうした感覚が広く共有されているような気がします。

小笠原:自分の生まれた年だから?

阿部:いや、それだけではなくて。たとえば中学生の時に、未来の自分に向けてタイムカプセルみたいなものを作る学校行事があって、その当時の自分が「未来の自分」に向けてなにか書くんですよね。僕自身はすっかり忘れいて、でも律儀なことに何年か経ってタイムカプセルを開けたらしく、その中身が学校から実家に送られてきたんです。母親もまた律儀なことに、それを僕の元に届けてくれた。その内容というのが恥ずかしい限りなのですが、「モスクワオリンピックをボイコットしたピーナツ・カーターを、僕は絶対許さない!」みたいなことが書いてあった。当時、僕はスポーツが好きだったから、凄くオリンピックを神聖視していたようです。ボイコットというのはスポーツに対する政治的な介入だから、その決定を下したアメリカのカーター政権は許せない。モスクワオリンピックは1980年開催ですから、そのとき自分は中学から高校になるころだったのですが、当時陸上競技に興じていた64年生まれの自分は「オリンピックは絶対的に善いもの」としか思っていなかった。だからその崇高な理念をつぶしてしまったアメリカ、そしてそれに同調した日本は、当時の阿部少年の目には許しがたいものに映っていた。でも、オリンピックが具現しているものに疑問を挟む余地は、そこには微塵もなかった。おそらくそれは、みんな同じだったと思う。

小笠原:阿部さんがなんでセバスチャン・コーとスティーヴ・オヴェットの話にいつも固執するのかと思ったら、カーター政権への恨みの裏返しだったんですね。イギリスはボイコットしちゃったからね。でもコーは自分で行って勝っちゃったからね。そうかおもしろいね。

阿部:あれは僕の目には輝いて見えたんですよ。

小笠原:大好きなんですよね、阿部さん。毎回コーとオヴェットの話になるんですよ。でも好きなアスリートがデッドヒートをして頑張ったから好きとかじゃなくて、ある種の社会学的文脈があって、阿部潔少年はその物語を解釈していたんですね。今の話って凄く面白い、精神分析的に(笑)。

さっき阿部さんは、オリンピックやクーベルタンを信奉する人たちは素朴に無邪気にって言ってたけど、僕はプレーとして、確信犯的にやってると思ってるんです。わざと崇拝の対象を作っちゃってると思うんですよ。それはたとえば、オリンピズムってなんだ、クーベルタンが言ったことなのかというと、いや必ずしもそうじゃない。オリンピック教育なんだってなるんです。国境や人種を超えて、鉄砲や核兵器でなくスポーツという競技の場で友情育もうよって。一緒にスポーツすることで理解できなかったことが理解できる、仲良くできるんだって。それが真髄。4年に1回じゃないんですよ。常に継続的にオリンピック精神を広げることが目的っていうね。ムーブメントだから。それはどうなの?

山本:IOCは、スポーツをひとつの素材とする世界観を売ってるわけですよね。オリンピックという企画を全世界に売っていると考えたほうがいいんだけど。

先ほど、阿部さんが仰った「当事者たちはスポーツの言葉をつくってこなかった」という話があったけど、これが凄く重要になる。要は、スポーツという世界の内部にいる人、それはスポーツ組織の関係者、選手、指導者、スポーツの学者や体育教員、スポーツメディアの人などを含めて、自分たちはスポーツに価値がないって言えないんですよ。だって価値がないって言っちゃったら、本当に価値がないって思われてしまうから。体育関係者たちは自分たちでスポーツに価値がないって言えない。たとえスポーツそれ自体に価値がないということにこそ価値があると分かっていても、そうは言えない。外の人たちが無価値だから美しいと言うけれど、それは外部にいる人が言えるんです。でも当事者たちには、自分たちがやっていることを無価値だとは言えない。「価値がないなら、じゃあいらないじゃん」って言われたら困るでしょ。

かりに、夏目漱石が『こころ』じゃなくて『からだ』って小説を書いていたら、近代スポーツは今とは違ったと思うよ(笑)。近代というのは、身体(からだ)を貶めることで主体が立ち現れるような言説の仕組みを作った。からだは、日常のいろんな場面で貶められている。それは単なるオブジェクトであり、規律化される対象なんです。そうした身体と心の二元論のなかでは、肉体に生きる者たちは自分たちで無価値だなんて言えないんですよ。だからスポーツは過剰に意味を付与しなければならない。これは戦争の役に立つよ、体力増強になるよ、強い兵士を作る訓練になるよ、健康にいいですよ、長寿に役立つよ、コミュニケーション能力の発達に役立つよ、というように、別の価値で彩っていかないとならない。スポーツ自体に価値がないっていったら自分たちに価値がないってことになるから。だからこそ過剰にいろんな価値を付け加えなければならない。そういう理由から、オリンピックをなかなか批判できない。というのはオリンピックという世界規模のイベントにスポーツを同一化させれば、スポーツがなんだか高尚なものにみえるでしょ。世界平和にも経済にも貢献するんだって。

小笠原:じゃあ遊びだなんて言えない。

山本:なかなか言えないでしょ。だからスポーツの現場では、笑いながらプレーしていると「遊んでんじゃねーよ」って怒られる。スポーツの現場では、スポーツは遊びじゃねーんだと。筑波大学に入学して、スポーツ文化論のような授業を受けた時、はじめて「スポーツは遊びです」って習ってひっくり返りそうになった(笑)。

(一同笑い)

小笠原:ある意味フェティシュ化です。スポーツが独り歩きしてしまう状況がこの140年作られてきた一方で、ホイジンガ、カイヨワ、山口昌男をつなぐ近代性と遊戯性と儀礼性の話に落ち着くでしょ。

いまどきの小学校の徒競走はね、子どもたちに劣等感を植え付けたくないから、せっかくリードしていた子たちをゴール前で止めて、手をつないでせーのってゴールするそうなんです。でも遊戯や儀礼っていうのは残酷だし、血なまぐさいし、人を蹴落とすし、優越感を植え付けるものだし、平等性の信奉者やリベラリストが描くような機会均等性とは原理的には違うはず。そういう残酷なものを削ぎ落として伝道する伝道師、伝道師なのか? 伝道師なんだ、誰とは言わないけど。

それはでも、阿部さんが一番最初に言われた、誰と競争するわけでもない、ただ走る、ただ泳ぐといったものが自分と自分の身体との関係を作るうえで、伝道師的な役割というのは別にいらない。いらないって言っちゃっていいですよねこれ。いらない。やばい気をつけよう(笑)。ただ開放とか自律性だけではなくて、暴力や他者の否定みたいなものとつねに隣り合わせにある部分は、もう1度再認識しておいていいかもしれません。バラ色の多文化共生だけでないスポーツの残酷性みたいなものをね、いまどう説明したらいいんだろうっていうことです。レギュラー取りたいけど取れないっていう意味での残酷さもあるし、プロ・アスリートなったはいいけど怪我して職業変えなきゃいけないとかっていう残酷さもあるけど。もっと原理的に、スポーツのもたらす残酷さを考える。見てる人たちからしたら、ただスポーツ好きだしってなっちゃうとちょっともったいないよね。なんかありますか?

阿部:お二人に比べればアスリートとしての能力は特段に低かったと思うんですよね、僕は。スイミングスクールに通っていた時、クロールから練習は始まるんだけど、たいていの子どもは1週間くらいで習得して次の種目にいくんですよね。それが阿部少年は、身体が小さくて病弱だったこともあって、クロールを覚えるのに1ヶ月もかかった。まわりにそんな子は一人もいなかった。でも、当時から頭のネジが抜けていたのか、幸いなことに僕はそれに対してみじめさや負い目をあまり感じなかった。むしろ、泳げるようになったことを面白がっていたんです。今考えると、自分のスポーツとの出会いはあまりにも「できなかった」から、親もコーチもそんな子どもに競争を期待しなかったのかもしれない。とにかく時間かかってでもクロールをクリアーして、次の背泳ぎに進めればいいやみたいな。でも、実際にはこれは残酷ですよね。一緒に始めたほかの子どもたちはどんどん上のクラスに上がっていって、僕がクロールを終わる頃には個人メドレーができるくらいに上達している。それは幼い子どもにとって、結構残酷な現実です。でも幸いなことに、僕は自分が泳げるようになればそれでいいやと思えていた。そうした感覚がスポーツをするときに、いまでもあります。もちろん、うまくできれば嬉しいし、競争して勝てれば嬉しいけど、なにか自分に返ってくる面白さがあれば、面白がってスポーツをする。逆に、そうした面白みが得られなければやらない。そういう取捨選択は、自分なりにしてたのかなぁという気はします。山本さんの指摘にあったようなスポーツを無価値とはいえない、それを担ってきた人たちの多くは、自身も優秀なアスリートですよね。だからそこにある種の制約が、それこそどこかで身体化されているのかなという気が、いまの話を聞いていて思いました。

小笠原:あれですよね、学校のスイミング?

阿部:スイミングスクール。

小笠原:スクール行ってたんですか??

山本:同じ時代なんですか?

小笠原:僕68年生まれなんですよ。でも川で泳いでましたよ、普通に。

山本:じゃあ4年の間に変わったのかな?(笑)

小笠原:ずっと阿部さん今日いい話するなと思ったけど、いわゆるエリートスポーツだったら、トレセン入れて世代ごとに選別されるっていうのがあるから、スポーツが階層的な世界を作っていると思い込みすぎている。あの、たとえば、週に1回趣味でテニスやってますっていう人が私はテニスプレイヤーですって言ってもいいわけです。でもテニスプレイヤー? って言われると、「試合やなんとか選手権出てるの?」って発想になってしまう。そういう発想を植え付けられてきたんだよね。

山本:たまに川で泳いでます。そういう人もスイマーと呼んでもいい(笑)。

小笠原:いいわけだよね。

山本:まぁでも体育の世界や近代スポーツの世界では、スポーツになんらかの価値や意味をもたせないといけないから、川で泳いでますじゃだめなんです。近代的な科学に裏打ちされ、管理された行為と主体。そういう意味づけをするということが絶対的に必要なわけ。でもそれって裏返せば、スポーツそれ自体には何にも意味も価値もないということの証左だよね。だから過剰にいろんな洋服を着せてあげないといけなくなってしまうというジレンマがある。

小笠原:壁打ちやってる人もテニスプレイヤーでいいし、ジョギングしてる人もランナーでいい。それを言えなくさせているのがオリンピズムかもしれないし。学校体育のイデオロギーというか思想的な基盤というのが、なんかそっちに偏っているのかなという気がしますね。

残酷さと言えば、僕はいろんな授業をやるんですけど、オリンピック批判とかスポーツの批判的な理解をするときに出す例は、サッカーです。中学校でも小学校でも、学校体育でサッカーやろうとすると全員なんらかの形でフィールドに出なきゃいけない。サッカー上手い子はいいよ。でもパス回しの練習したりして、こいつパスもトラップもできないって思われたら、味方であってもその子にボール回さないですよね。でも回さないから僕外に出ますとは言えない。やめますとは言えない。授業だからそこにいなきゃいけない。ボールが行ったり来たりするときに動かないといけないけど、味方は自分を無視する。ボールとは関係ないのにそこにいなきゃいけないその孤独感と惨めさは、僕は凄いトラウマを与えると思うけど。残酷ですよね。そういう意味では。あと周回遅れ。阿部さんは気にしないけど、でも周回遅れいやじゃないですか?

阿部:そりゃ嫌だけど、追い越される時こいつ凄いなぁって思うんですよね。こっちは呼吸がばくばくあがって今にも倒れそう。でも、後ろからスパイクの音がしてふと振り返るとトップの選手がもうどんどん近づいて、一瞬にして抜き去られる。だけど、その選手は呼吸ひとつ乱れていない。こういう凄い奴がこの世にはいるんだなっていうのは、こうなんか本当に「あぁ凄い!」と感動しちゃう。一応僕も競争しているんだから、勝負なんだから、本当はそこで「負けられない!」とか思わなきゃいけないのかもしれないけど、だってもう勝ちようがないでしょ、400m以上も差をつけられてるんだから。しかも、それが同じ学年だっていうところが、これは凄いものがあるだなっていう驚きは普通にありましたね。

小笠原:凄いやつがいていいんですよね。

阿部:そう、それが生身で感じられるのがスポーツ。その意味で理屈じゃないから。圧倒されるでしょう。それに触れられるのが、僕にとっての競技の経験でしたね。ただ、周回遅れになっても自分の記録更新ができればなんらかの満足感はあるし、逆に自分の記録が凄く悪かったらそれは不満足。そういう形で自分は競技をしてきたのかなと思う。運動神経がよくなかったので、球技とかは全然だめで本当に残酷な状況にあった。だけど、そういう経験をしていたからこそ、そこそこ走ることができたときの楽しさは、余計にありましたよね。他のクラブからすると、走ることは単なるウォーミングアップ。でも僕にとっては、走るという単純な競技であれば、そこそこ競い合えるんだということが楽しかった。それは学校教育のなかでのスポーツとの出会いとしては、良いものだったと思います。もしかしたら、学校でのスポーツとの関係が残酷なまま続いてて、陸上と出会っていなかったら、いまごろはスポーツ反対/よくないもの/差別的なものと唱えていたかもしれないという気はする。その違いは、ほんとうに偶然というか。

小笠原:人生のなかで両方の危うさみたいなものがあったということですよね。

阿部:あとは、どういう指導するかですよね。これは笑い話で、どうして僕が中長距離を始めたかと言うと当時中学校で…。

山本:ごめんなさい、スイミング教室はもうそのときにやめてたんですか?

阿部:小学校で終わって、実はそのあと野球があるんですよね。学校の周りが坂道だったのでグラウンド外に出たボールを拾いにいく。それが野球部での練習でした。それで、どうして陸上を始めたかというと、当時スポーツ大会・体育祭みたいなのが学校行事であって、クラスでそれぞれ種目に選手を出さないといけない。そのとき1500m競争なんてみんなやりたがらない。だって、しんどいだけだから。それで誰も走る奴がいなくて、なかば強制的に阿部走れってことになって、そんなら走りますよと。そこで走ったら、まあまあ走れたんですよ。クラス対抗で2位か3位になった。その当時、僕は仲の良い友だちが卓球部だったので、卓球部に入ってたんですよ。でもやらされるのは、先輩が卓球台を使って練習している姿を真似て、後ろで素振りしているあれ。

小笠原:なんか「ミスター・ビーン」でそういうのあったよね。

阿部:そうしたら先生が「今日からお前は卓球部にこなくていいって」と言ったの。「いえ、僕卓球部です」って反論したけど、先生は「区の駅伝大会があるからお前はそっちの練習に出ろ」と。駅伝部なんて当然ないので、それぞれの部活から何人か駆り出されて、それで即席の駅伝チームをつくる。そこでうち=卓球部からはお前が行けっていうから、「でも僕嫌です。友だちの◯◯君と一緒に卓球したいです」って言ったけど、先生曰く、お前は卓球やってもだめだから駅伝部に行って、大会が終わったら戻ってきていいよと。もう、主体的でもなんでもないんですね。ただ、即席駅伝チームで一緒になった先輩や同期との他愛もない関わりが楽しくて、わけも分からず走っているうちに陸上が面白くなった。決して競技を目指したわけじゃないし、速く走ることを目指したわけじゃない。ただ、僕が他の競技よりは走るほうがまだできるということに、先生は気づいていたのかもしれない。でも、今の時代だったら大問題ですよね。本人の意思に反してなかば問答無用で無理やりやらせる。いまだったら親が学校に乗り込んでくるかもしれない。だけど当時は、先生の言うことがある意味絶対。いま振り返れば、どこか呑気な時代でした。

小笠原:阿部さんのご著書で『彷徨えるナショナリズム』というのがありますが、今日は阿部少年の彷徨、冒険が明らかになっています。いろんな質問があるかと思いますが、チャッとのコメントでお願いします。ここでちょっと5分ほど休憩に入ります。

(休憩)

小笠原:始めます。阿部さんのほうからいろいろ驚くべき告白が出ているんですけれども、いくつか質問をいただいています。

視聴者コメント:

洗練されたアスリートたちがイップスとか、高めるがゆえに陥るダークサイドみたいな観点からいうと残酷さというのはどういうふうに克服されるのかなあと思いました。

視聴者コメント:

「残酷さ」はもっぱら精神的なものとして語られていますが、今日のスポーツは肉体をいじめるものになっていて、アスリートを目指す人の多くが、のちに残るような大きなけがを経験するところも、考えに入れることはできないでしょうか。

視聴者コメント:

これまでの議論の経緯を理解していない状況で参加しています。スポーツのパブリックな力とは何? それは、どこへ向けられるものだろう? そんな疑問がよぎっています。

小笠原:あれですね、僕も1つ告白すると、僕は逆上がりができないんですよ。いや本当に、今でも7回8回トライしてやっとできるんですよ、腕が疲れてくるとできる。なぜかというと腕の力に頼るとできないでしょ。腰と腹の回転で鉄棒に乗るわけだから。それができなくて小学校2、3年生のとき、体育の時間最後まで居残りで、座っているみんなの前でやらされたんです。みんな見ててもできなくて、涙が出てきて、何したかというと、走って逃げたんですよね、もう嫌だって思って。逆上がりできないとバタンって両足で地面に落ちちゃうでしょ? そうするとみんながうんざりした顔で見るから、走って逃げたんですよ。そのまま校門出て田んぼのほうにずっと走って逃げて、しばらくじーっとしてたんです。

山本:ちゃんと方法を教えてくれる人いなかったの?

小笠原:支えてくれる人いるじゃん、こうやって。でもみんなの前だから、それが多分トラウマになって鉄棒に触るのが嫌で凄い。で、幸いなことに雲梯は好きだった。雲梯はだいたいあるじゃん、鉄棒の横に。僕はずっと雲梯で遊んでいた。あとスイカが食えないっていう、その2つくらいかな、この世で苦手なのは。

山本:それってかなり羞恥プレーになるじゃないですか。逆上がりができないとか、25m泳げないとか、そういうことって小学校のときにあるんだろうけど、それは古典的な意味でのマスキュリニティ(男らしさ)の獲得の失敗になってしまうよね。

小笠原:そうだし、羞恥プレーを克服してできるようになることがいいっていうのがあるじゃない? 皆が初めから一律均等にできたら、なになにらしさもくそもないわけで。がんばって克服して努力して。すいませんね、僕拍手とかされるの、がんばれーとかされるでしょ、それがいやだからだから走って逃げた。でもそれって女の子が逆上がりできないときのね、憐れみの表情や、称賛の拍手とね、男の子ができないときの違いってあったんですよ。それはいやだったなぁ僕は。阿部さんは周回遅れだったけど、僕は逆上がりだった。

山本:男の子って、最初から男の子じゃないのよね。男の子らしい振る舞いというジェンダー規範は、小学校くらいのときから身につけていく。特に小学校ってスポーツができるっていうことが理想的な男の子ジェンダーの表明というか、そういうものとして形作られていく。まあでも、やがて運動しかできない奴はってことになっていくんだけども、だんだんねえ。小学校のとき足が速かったり、ドッジボールがうまい男の子が一番モテるわけだけど、そのうちね、運動しかできない、みたいになってモテなくなっていくという...。

(一同笑い)

小笠原:それは女の子はあるのかな。克服とか何かを乗り越えるという比喩そのものが凄くマスキュリンな気がするけど。

山本:スポーツのスキルとか実際のプレーって、実は反復できない。反復を絶対に失敗するんですよ。スポーツすることって、主体化の失敗のプロセスでしかない。だから残酷なんです。だってイチローだって打率3割でしょ。10回中7回失敗してる世界なんだよね。世界で一番凄い選手ですら、思い通りにならない。

自分の身体は自由で思い通りになるっていっても、どういうふうにそれをフォーマットして作用させてどう表現するのかということにおいては、実は同じことが2回できないというジレンマがある。自分の身体なのに、思い通りにならない。僕もゴルフをやるけど、たった15秒前にできたことが次にはできなくなる。前の日にできたスイングがもうできない。ジョギングだって、毎日、まるで別の身体で走っているんじゃないかって思うくらい別のものなんだよね。ぜんぜん、自明じゃない。スポーツの実技って、それくらい不確実なんです。身体は有限的で、不確実なんです。15秒前にできたことができない、それはイップスにだってなるよね。いかにスポーツに再現性がないか、これをもっと考えた方がいいかもしれません。スポーツによる主体化はいつも失敗の運命にある。

小笠原:両方に及ぼす作用があると思って。再現性と反復性。自分の思い通りの動きを試すんだけど、でもほぼそれは不可能。

山本:そう、不可能なのに可能だってことになってるから残酷なんですよね。ブルデュー(フランスの社会学者)の議論に、ヘクシスとかハビトゥスとかあるじゃない。マルセル・モース(フランスの文化人類学者)はそれを型と言ってきたけど。スポーツって確かに型のようなものはあるけど、でも同じことが二度とできないんですよ。こんなことを毎日やると、毎回主体化に失敗するというか...。人間はそういう有限性と偶然性を持っている。でもデバイスってダウンロードしたら確実に有能になる。例えば、人間をまるでデバイスのようにモデル化するなら、逆にスポーツ選手の身体って有限的なマテリアルだってことがわかる。だからうまくバージョンアップできない。

小笠原:スペクトラムでしかないのでしょう。このくらいできた、この程度できないとか。相対的な、0と1の間で行ったり来たりという意味での反復で、常に01と反復することではない。あまりにできないと心に影を落としてくるし、逆に肉体や身体を反復性に近づけることによってどこかで満足しなきゃいけない。残酷さっていうのは肉体的なものでもあるし、それがドーピングにつながるとかね。単なる過剰なトレーニングや過度な栄養摂取云々じゃなくてドーピングによる部分的な改良につながるっていう、とても不健康なね。スポーツは不健康。これでいきましょう。

山本:僕も含めて、毎日走ってるおじさんランナーで膝の調子がいい人っていないよね。必ず膝とか股関節とか痛いから。甲子園500球投げたら肩や肘を壊すと批判する大人がいるけど、そういう人に限って毎日15km走っちゃう。脚が痛いってなっちゃう。

スポーツっていうのは、健康言説やイデオロギーに囲まれてるけど、スポーツで体は壊れますよ。ボクシングやってるときにわかったけど、ボクシングって毎日鍛錬するから健康そのものだと思われてるかもしれないけど、健康に悪いです。もちろん顔が傷つくというのもあるけど、それよりむしろ、コロナ時代以前からずっとコロナ対策みたいなことをしないとボクサーではいられないんです。ずっとマスクして、うがいして、手洗いして。山手線なんてマスク2つしてないと乗れなかったです。僕は2000年代初頭に毎日コロナ対策してたようなもんですよ。毎日練習して、食事も削って。そうやってギリギリまで酷使する。そうすると免疫が落ちてすぐインフルエンザになっちゃうわけ。だからスポーツするっていうことはそういうことなんですよね。

小笠原:我々は健全なる、完璧なパフォーマンスを求めすぎる。スポーツ選手は高潔だとか、内面的なものを身体的枠に収めることで満足してしまう。スキャンダルとか、そこに収まりきらないものを実は求めているのに。エンタメとしてね。大衆エンターテイメントチャンネルじゃん、スポーツって。それなんとかなんないんかなって思います。さっき打ち合わせで話したけど、アスリートは不健康なんです。たとえば、1988年のソウル・オリンピックに出たベン・ジョンソン並のドーピングしたら、肝臓か腎臓やられて死んじゃうよねって。そうやって反転しちゃうよね、話がね。ぜんぜん明るくないね。だめだねスポーツ。

山本:だからいいんですよ。だから夢中になってやっていくっていう、だから体壊しちゃうでいいんじゃないかな。

小笠原:それはさっきいった再現性が不可能であるから、同じこと。

山本:やっぱり楽しいから走りたいし、気持ちいいから走りたい。突き詰めていって体壊すのがなんで悪いの? それはどこかでスポーツは正しく管理された正しい肉体というのがあるからでしょう。でも徹底したら壊れる。それは残酷だけど、それがスポーツだとも言える。

小笠原:僕ずっと高校生のとき針打ちに通ってましたからね。ハードルや障害で腰を痛めていて。そういうのって一部なんでしょうね。身体動作の一部。治療するとか改良するんじゃなくて、メンテナンスの一部として入ってくるから、完璧な健康体とか健全な、健常ななにかという雛形自体を見直すべきだと思います。でもそれを見直していってしまうとスポーツという世界の崩落を招きかねない。だから一生懸命それに抵抗する人がいるのかなと。

あれですよ、個人の経験とパブリックな力の関係性が見えそうで見えないという質問をいただいて、なるほど、実はまだシナリオはそこに至っていない。

阿部:お二人の話に引きつけて言うと、2つ前に出た重要な問題のマスキュリニティについて。いま小笠原さんが言われた、逆上がりができないの男の子にとってはとても辛いこと。本当に、そうですよね。でも、幸いなことにいまは逆上がり用の補助機があるようなので、一度小学校にこっそり潜り込んでやってみると良いかもしれません。

さっき山本さんが指摘された、常に失敗する主体性に関連して。これも恥ずかしい経験なのですが、私のフォークダンスの思い出についてお話しします。僕が通っていた県立高校では、学園祭最後の最も重要なイベントにキャンプファイヤーがあって、そこでフォークダンスを男女で輪になって踊るんです。それで、僕のクラスにいわゆる当時男子生徒の憧れの的のような存在の女子生徒がいて、みんななんとなくその子に憧れていた。で、その人はとても背が高かったんですよ。男子はみんなその子と踊りたいから、♪タッタッタタタタ、タラタタタ♪と一度音楽が終わって、まだその子との順番が回っていないと、なんかそわそわしちゃう。で、もう一時最初から♪タラタラタタタ、タラタラタラタ♪と音楽が始まると、なんか救われたような表情で意気揚々と踊り出す。それで、僕は背が低かったから最初は同じように小柄な女子と踊るんですね。それで、音楽に連れて順番に輪が回っていって、段々と相手の女子の背が高くなっていく。そしてついに、幸運にも僕は男子の憧れの的のとても背の高い女子と踊る段になったのです。そしたら何が起こったかと言うと、普通フォークダンスでは男子が高く手を掲げて、その下を女子が潜りながら回りますよね。男子はカッコよく、女子を腕の下にくぐらせなきゃいけないんですよ。でも悲しいことに、小柄な阿部少年がどんなに頑張って手を高く上げても、その下を背の高い女子は潜ることが物理的にできない。そこで、その女子は凄く優しい人だったので、僕との踊りが始まると笑顔で「阿部くん、私が手を挙げるから中くぐっていいよ」っていってくれた。凄く気を遣ってそう言ってくれたと思うんですね、俺に恥をかかせないように。もちろん、当時「男の子/悪ガキ」だった僕はそのことに複雑な思いを抱いたんだけど、今でも鮮明に覚えているのは、その瞬間はなんか楽しかったし、そこでなにかから解放された感じはしたんですよ。もちろん後から悪ガキ仲間には「きよし、おまえ〇〇さんと踊ってるとき、くぐらせてもらっただろう!」って揶揄われた。それに対して僕は「へん、でも俺はちゃんと踊れたから楽しかったもんね」と開きなおった。ほかの連中の多くは彼女と踊れなかったので、内心悔しがってたんですね。これは非常に卑近な、とっても恥ずかしい例だけど、ある意味で主体化の失敗の現実を示唆しているように思えます。阿部少年は「マッチョな男」としての主体化に見事なまでに失敗するんだけど、別にそれで良いんだ。だって彼女の身長は160cm超えていて、当時の僕はなんと驚くべきことに140cm台だったんですよね。これでは相手をくぐらせようがない。その圧倒的な身体の残酷さという現実に直面すると同時に、それでも一緒に踊ることの楽しさというのが、多分当時の自分には体感されていた。もちろん、今みたいに反省的には捉えられてはいなかっただろうけど、決して嫌な思い出ではないし、そのことをからかうマッチョな仲間たちもたしかにマッチョなんだけど、それを一緒に楽しんでるんですよね。「きよしはあんなふうに、からかわれたよね」という具合に。そういう意味では、確かにスポーツを通してマスキュリニティというものに男子は直面させられてきたと思います。

小笠原:リードは男性と決まってますもんね。

阿部:だけど学校スポーツの現場では、大きい女子もいれば小さい男子もいる。だからと言って、不愉快な思いしないようにそうした競技を全部やめてしまったり、いわんや各人の身長でそろえて実施するよりも、みんなで一緒になってやったことで、それはある意味残酷なんだけど、自分にとってなにかが見えた気がする。「そんなこと別にこだわらわなくてもいいじゃないか、だって俺は実際小さいんだから」というような気持ちが生まれた気がします。

小笠原:その経験は我々にも共有された、そういうものだっていうことになったんですよね。

阿部:そう。だから当時陸上部だっんだけど、同期に県で一位か二位に入る女子スプリンターがいて、彼女は100mを12.5秒くらいで走ってた。それはもう普通の男子よりもずっと速いから、練習で彼女と走れば多くの男子は置いていかれる。だけど、男女云々というよりも「あいつは足が速いから、そりゃかなわないよね」っていう認識は陸上部のなかではごくごく普通だった。だから男女一緒に練習するとき、彼女よりも自分が後ろを走っているからといって、なにかカッコ悪いとかっていう感覚はまったくなかったですよね。

小笠原:ただあれですよね。そこでなにか共通にシェアできる経験ができたとしても、少なくとも男子の競技、女子の競技、相手は男子、相手は女子という区分けは消えないで残ったままでつくられている。それはなんなのか。パブリックなの? コモンなの? それは阿部くんにたまたま起きた非常に個人的な経験でしかなくて、それを男女での区分けを厳密にしているスポーツの世界に持ち込むのは不可能じゃない? って言われたときに、そんなことないよって思うけど、その論拠、つまり言葉遣い、シェアできた、パブリックなんだ、パブリックになりうるんだっていうのか、ローカルでピンポイントな条件下でしか起きないこととして、状況が整えば起こるのであればコモンだって言うのか。「パブリックな力を取り戻す」っていうのが今日のテーマなので。

これだけスポーツが商業化・産業化されて、スポーツする身体もそうだし、ボールを買うのにお金かかるし、なおかつイメージやさまざまな表象が我々の感情に訴えかけてきて、別にスニーカーのCMがなくても、ある特定のメーカーのね、スニーカーが映ってなくても特定のスニーカーを買っちゃたりするわけでしょ。何が言いたいかというと、NIKEの広告だけど、情動が投資の対象になっているなかで、起業の利益になるプライヴァタイゼーションが進んでいくんだから、パブリックな力を取り戻すんだって乱暴に言うと、公共性とかシェアできる共通の価値っていうふうに行きがちかもしれないけど、それってみんな手をつないで等価だよっていうのに引き戻されちゃうんじゃないか。それを食い止めるというか、そうならないで、スポーツの可能性みたいなものを論じていくとしたらどういうボキャブラリーが必要かっていうところだと思うんですけど。ちょっと難しいかもしれないけど。たとえば、競争することは決して否定的なことだけではないだろうし、競争が決着をつけるための競争なのか、そのプレイなり身体活動を継続的に誰かとやっていくための競争なのかで、意味が大きく変わる。...っていう呼び水を、餌を投げてるつもりなんだけど。

山本:視聴している人たちも含めて「パブリック」という言葉をどうイメージするのかというところが難しいと思う。ひとつには定義できないと思うけど、日本のパブリックって微妙なところがあるじゃないですか。公共とかお役所的な意味での公共性とか。まぁ日本の公園がまったく「パブリックスペース」じゃないでしょ。パブリックなスペースっていっても、最近はキャッチボールもできないし、犬もいれちゃいけないとかあるし。ホームレスも追い出されるし。「スポーツにおけるパブリックな力」っていうものが、どういうものなのかをおぼろげにイメージできるものをここで確認してもいいかもしれないですね。

小笠原:入り口として乱暴な言い方をすると、IOCという統治機構がグローバル資本を使って、もしくは使われて、オリンピック化されたスポーツをやっていくというのは非常に反パブリックなものだと言えます。NGOですからねIOCは。貴族たちの個人の集積体で、支えているのは私企業で、公的資金=税金は私企業が損しないような補填に使われている。乱暴なまとめ方ですけど、そうすると、決してパブリックなものではない。私なものが集まっただけという見方もある。それに反するのがパブリックだとすると、どうか?

僕はパブリックという言葉に、ちょっとこう、引っかかりを覚えるのは、公衆、大衆、群衆、なにか特定の主体性みたいなもんものが前提にされてしまうのではないかと思うからです。それは私的なものに対して公有されるもの。そうするとそこに入れる人と入れない人とができてしまう。市民っていう概念に対する違和感に近いのかもしれない。市民と市民じゃないやつって分けるでしょう?

それに対してコモンという言い方をしたときには、そこにある条件の話で、誰が所有するのかではなく、このスペースは誰のものっていうのではない、なにか共通の条件ができると思うんですけど。具体的に説明がつかないんですけど、さきほど阿部さんが打ち合わせで、ハンナ・アレントのアゴニズムとアンタゴニズムの話をしてたの覚えてらっしゃいます? 競い合うということが決着をつけるためじゃなくて、いまあるこの状況を続けていくために競い合うという。

阿部:当事者からみれば、競い合って負けたとしても競い合う時に感じるもの、自分が体験するもの、目に見えたり肌で感じたりするものに、意味があると思う。もちろん勝てばより嬉しいかもしれないけれど、たとえ勝負の結果敗者になったとしても、その競い合いのプロセスにいること自体がおそらく楽しい。小笠原さんがさっき言われたように、パブリックには誰かが主体として担うと言うニュアンスがある。たしかにそのとおり。でも語源的には、パブリックとはパブリシティ=公開されていると密接に関わっている。それは誰かに見せられている、そして誰でもそこに関与できるというニュアンスでもある。競い合いが外に向けて開かれているということは、スポーツ独自の特性だと思う。そして、誰もがそこで潜在的には競い合うことができる。もちろん競技の結果は残酷なこともありうるけど、そこで何が起こっているかと言うと、競い合うこと自体はそれぞれにとって、それこそ「楽しさのための楽しさ」ではないか。つまり、ただ単に勝つためでも、勝者となって自分の地位をあげるためでもなくて、たとえ無意味で価値がなくとも、お互いの卓越性を競い合っているということの面白さが、スポーツのひとつの重要なポイントではないだろうか。今日のテーマとの関連でいえば、仲間内でスポーツをするのも楽しいけど、よりパブリックな、つまり対外試合とか誰もが参加できる競技会みたいなところに出ていって競技をすることの楽しさは、そこにあるんじゃないかなという気が個人的にはしますね。

小笠原:それと1人で走る、泳ぐというのは違うんですか? 違わないって話ですよね?

阿部:当事者からみれば、競い合って負けたとしても競い合う時に感じるもの、自分が体験するもの、目に見えたり肌で感じたりするものに、意味があると思う。もちろん勝てばより嬉しいかもしれないけれど、たとえ勝負の結果敗者になったとしても、その競い合いのプロセスにいること自体がおそらく楽しい。小笠原さんがさっき言われたように、パブリックには誰かが主体として担うと言うニュアンスがある。たしかにそのとおり。でも語源的には、パブリックとはパブリシティ=公開されていると密接に関わっている。それは誰かに見せられている、そして誰でもそこに関与できるというニュアンスでもある。競い合いが外に向けて開かれているということは、スポーツ独自の特性だと思う。そして、誰もがそこで潜在的には競い合うことができる。もちろん競技の結果は残酷なこともありうるけど、そこで何が起こっているかと言うと、競い合うこと自体はそれぞれにとって、それこそ「楽しさのための楽しさ」ではないか。つまり、ただ単に勝つためでも、勝者となって自分の地位をあげるためでもなくて、たとえ無意味で価値がなくとも、お互いの卓越性を競い合っているということの面白さが、スポーツのひとつの重要なポイントではないだろうか。今日のテーマとの関連でいえば、仲間内でスポーツをするのも楽しいけど、よりパブリックな、つまり対外試合とか誰もが参加できる競技会みたいなところに出ていって競技をすることの楽しさは、そこにあるんじゃないかなという気が個人的にはしますね。

小笠原:自我が変わるというのはある。人の体温があり、それはわかるなぁ。じゃあコモンは? コモン。

山本:「パブリックな力」っていうものが、うーん、なんとなくイメージできるようでできないな。オリンピックからスポーツを取り戻すんだっていうときに、それはパブリックとしてなのか、コモンとしてなのか。ちょっと悩んでいます。僕はやっぱりスポーツはどちらかというと「コモンの力」として考えてみたいんです。その理由は、スポーツは身体の技芸だから。スポーツにはコピーライトがないですよね。新しい技芸を身に着けていく時に、例えばメッシがこういうふうにドリブルしたとしましょう。それと同じようにプレーする。でもそれをパクったとは言わない。ミュージシャンが似たようなことやるとパクったってことになる。世界中の人たちが、メッシと同じようにその身体動作をやってもいいし、メッシのドリブルのスキルを目指して、エンボディメントしてもいい。そうしたスポーツが持つ豊かさはコモンの要素だなと思っています。誰もが模倣していい。だけどオリンピックってそのコモンがどれだけ開かれているのかなって思うんです。オリンピックの映像って使えなかったりとか、権利に覆われている。全部五輪のマークがつくでしょう? オリンピックという商標登録は勝手に共有しちゃいけないものとして提示されている。スポーツってコピーライトがないものだから、誰でも真似していいし誰がどう使おうがいいはずのものを、IOCという統括組織は五輪というコピーライトをつけて独占している。そうした独占状態からスポーツを解放してあげないといいけない。そう考えるときに、スポーツがもっているコモナリティに着眼してみるのはありなのかなと思ってます。

小笠原:模倣がだめなのはレプリカシャツくらいか。でもあれはレプリカだからなぁ。

山本:オリンピックではレプリカシャツは着ないよね(笑)。観衆は五輪お墨付きのグッズを嬉々として身につける。

小笠原:技術を模倣するということはむしろ称賛されるというか、むしろそうやって練習するものだっていうっことはあるよね。

山本:スポーツ技芸や技術を身につけるというプロセスは、誰かがやっている、つまり他者のムーブメントを取りこむプロセスです。いわば他者を憑依させるプロセス。それって究極のコモンだよね。そうやって他者を取りこむ、他者を内側からまさに身体の次元で理解するということが模倣であり、コモンであるなら、自分の主体がつねに変わるということになる。常に、他者とつながっていくっていうのがスポーツの技術を覚えていくときの特徴でしょ。自分の身体の中にいろんな他者が入り込んでくる。そのとき、自明な主体とかアプリオリな身体はなくなっていく。

小笠原:それは絵描きが、これはゴッホ、ここのタッチはセザンヌ、みたいな、それはやったらだめなんだよね。

山本:このトラップの仕方はメッシ風なんですよとかさ。いろいろあるでしょ。

小笠原:クライフ・ターンとかマルセイユ・ルーレットだけだよね、固有名詞がついてるのは。

山本:やったからっていってあとで何千万払うっていうことはないでしょ。

小笠原:でも楽観視できるかなってのはあるよね。たとえばゴールのセレブレーションの仕方とか、流れのなかのプレーとは違うかもしれないけど、ゴールを切って着地点についたときのフォームみたいなものはもしかしたら登録商標されないともかぎらない。ルールの範囲でやる行為がね。

たとえばマラドーナが左手でゴール決めたからって、みんなが決められるわけないじゃない。あの1回性のみに許された出来事で、決して模倣のしようがないわけですよね。

あれですね。店主落合さんなにかないですか? ラガーマンなので。

落合:チャットに書きました。「体操競技は新しい技を編み出した人の名前がつけられるが、だれでもやってもいい」。

小笠原:そのとおりだ。

山本:「小笠原」っていう逆上がりの仕方に商標登録が必要になるみたいな?(笑)

小笠原:補助機が必要になる、そして最後は泣きながら走らなきゃいけない。それいいね。

(一同笑い)

阿部:今のお話を聞いていて、身体をめぐるさまざまな事柄に対して、今日小笠原さんがなんども指摘されたように©️マークが付いてしまうという現象は、言葉遊び的にいうと本来コモン的なものが限りなくコモディティ=商品になることではないか、と感じました。そうならないことが、実はパブリックな力なのではないか。コンシューマー(消費者)とかユーザーではなく、ピープル=人民/民衆にってのスポーツ。つまり、スポーツする身体とはピープルのものなんだよということを感じさせ/思い出させるのが、スポーツにおけるパブリックな力のような気がします。そのようにしてピープルが、全く無価値なものに対して、それが無価値であるからこそ楽しさを感じる。そこにこそ、スポーツの魅力が潜んでいるのではないでしょうか。山本さんが言われたように、身体の技法とはきわめてコモンであるはずなのに、それをことごとくオリンピックは分断したり、資本として回収してしまう。そうした深刻な問題が、今のオリンピックにはあるんじゃないか。スポーツとはそれ自体がそもそも楽しく、それ自体にしか意味がないものだった。だからみんなが楽しんでよかったはずのものなのに、現実にはそうなっていない。そのことの元凶というか大きな原因として、いまのオリンピックというのがあるんじゃないか。だから我々としては、オリンピックこそが問題だと批判してきた。だって、創設当初からIOCを司っているのは一部の貴族たちで全然ピープルじゃなかったから。それに対抗して、スポーツ自体を批判するんじゃなくてスポーツがもっているパブリック/コモンな力をもう一度自分たちに取り戻すということは、スポーツ研究を通じてできるじゃないか。現在のオリンピックというメガイベントは、そのように考えつかないように我々を、それこそピープルを、仕向けるているんじゃないだうろか。

小笠原:自分たちが依って立つ原理原則をきちんと批判しようとすると、依ってきた前提条件を疑ってかからないといけないはずですが、前半の終わり出てましたけど、スポーツ学者はスポーツを否定できない。オリンピズムがまるで宗教のようではあったとしても、優れた宗教家は原理原則自体を書き換えようとしてきた。音楽はその1つ前の音楽スタイルを否定する。彫刻やアートもそう。要するに、アバンギャルド性というのは否定によって成り立つけれども、否定する対象がないとできないからそれを足かせとして逆に存在を認めることにはなる。だけどスポーツってそういうダイナミズムがない。枯渇してる。

山本:スポーツの世界は、批評性を認めないからなんだよね。スポーツってこうでしょ。オリンピズムってこうでしょっていう概念や理念に対して凄い防御する。僕らだけじゃないですか、毎日こんなオリンピック批判する人たち。オリンピック的世界観に生きる人たちは、批評を受け止めない。ダイナミズムがないそんな世界のなかにスポーツがとりこまれていってしまう。

小笠原:そういう意味では、大坂なおみのマスクとかキャパニックの、非常に両義的だけど膝を地面につけるとか、ジョン・カーロス、トミー・スミス、ピーター・ノーマンのやり方とか、彼らの名前を出すと結局彼らは成功したアスリートでセレブリティで、我々の日常のスポーツ空間ではそんなこと起きないよって思うかもしれないけど、ああいう人たちまでもがやっているっていう日常的ななかで、もっとみんなやってますよ、その場で。プレーしたいのに黒人だから、インド人だからできないって言われる。そういうときに、私にボール触らせろ、蹴らせろ、っていう要求はいろんなところにある。だから今日は人種差別とスポーツって大きなテーマにはしなかったけど、通底しているテーマなんです。Black Lives Matterのアクションと大坂なおみが犠牲者の名前を書いたマスクをするっていうのは、今に始まった話じゃない。近代スポーツやオリンピズムを参照軸としてできてきた、頑なな世界観みたいなものに対して、ちょこちょこ異議申し立てはされてきたんですね。

山本:だから『ポスト・スポーツの時代』では、英国でスポーツが誕生したときからすでにスポーツは「ポスト・スポーツ」の時代だったという仮説を立てました。英国の一部の貴族やエリートたちの文化は、すぐさま労働者階級、女性たち、アジアの人たち、つまり当初の担い手ではない人たちによって模倣された。あるいは、独占に対する異議申し立てが起きた。おれたちにだってスポーツをやらせろと言い始めた。

でもここがおもしろいところで、模倣や共有は、同じものにならない。そこにズレやコンフリクトがある。だからヴァリエーションができあがる。模倣はかならず違うものへと変形していくんです。トロブリアンド・クリケットはそのもっとも重要な事例だと思います。大英帝国の刻印とも言えるクリケットという競技が、植民地に入り込んでいく。島民たちは同じようなことを模倣してやってるんだけど、そのクリケット技芸にまったく違う意味を付与していく。同じようなことをやっているのに、違うものに変形していく。でもそれもクリケットなんだよね。そういうダイナミズムこそ、スポーツのコモンの力とも言える。模倣は、同じようにコピーできないし、必ずズレる。今日の議論に引きつければ、ズレるというのは残酷でもあるし、常に差異をつくりだしていく面白さでもあるし。

小笠原:最後に良い例が出ました。トロブリアンド・クリケットは、人類学や民俗学の知識にはなるけどスポーツの知識にはならない。近代スポーツの歴史の授業にはトロブリアンド諸島の話は出てこない。あくまで他者化されたものを他者の様式として、人類学的な知識にしかならない。なんかそこが凄く限界を見せているような。実は画一的で、限定してしまっているのではないか、僕たちのスポーツ認識を。

山本:『Trobriand Criket:An Ingenious Response to Colonialism Preview』は、youtubeにアップされてます。ぜひ観ていただきたいです。

小笠原:喋ったね~。(中二階にいる)殿上人のみなさん、なにかご質問ありますか。天井桟敷の人たちですから、質問とかあれば。じゃあまたあとでご意見いただければと思います。店主からの質問が最後ですが、質問よろしいですか? じゃあ2時間とても濃密な議論を展開してきましたが何か言い残したことは?

山本:「阿部少年」いいですねえ(笑)。

小笠原:まだ出るでしょう? 僕も逆上がりの話し言っちゃたしな。まあね、なんかないの? はい、どうもありがとうございました。

山本:来週は10月10日、土曜日18:00スタートです。ズームでの配信になりますのでreadin’ writin’に来ても誰もいませんということで、 10月10日土曜日18:00、チケットはもう販売されてます。

小笠原:一応いただいた質問には言及したつもりではおりますけれど、まだ自分の質問に答えてないぞという方がいらっしゃいましたらどうしましょう(笑)。不平不満は店主まで(笑)。ちょっと、これだけさまざまなレイヤーで二時間みっちりお話できたのは非常によかったです。勉強になりました。ほんとなんかね。はい、どうもありがとうございました! 本日はご視聴ありがとうございました。

記事自体は無料公開ですが、もしサポートがあった場合は今後の研究活動にぜひ役立てさせていただきます。