ギラン・バレー症候群の神経伝導検査所見

ギラン・バレー症候群(GBS:Guillain-Barré Syndrome)の診療において、神経伝導検査(NCS:nerve conduction study)は重要な役割を果たします。今回は2024年に改訂されたガイドラインも参考にしながら、GBSのNCS所見についてまとめてみました。

基本事項

NCSは初期評価時に末梢神経に病変があることを直接証明することができ、その異常所見は筋力低下や腱反射減弱などの臨床所見の出現に先行することもあります。そのため、NCSはGBSの早期診断に寄与する可能性があります。

GBS初期における電気生理学的な障害の好発部位は運動神経終末, 生理的絞扼部, 脊髄神経根の3か所と考えられています(Psychiatry 1991;54:768-774)。

発症1週間以内、あるいは4日以内などの急性期においてもほぼ全例で異常がみられるとする報告もあります(J Peripher Nerv Syst 2011;16:136-142)(Muscle Nerve 1985;8:528-539)が、NCSが正常範囲であってもGBSが完全に否定できるわけではなく、疑わしい症例では数日後に再検を行うべきです。また、異常を認めた場合も検査を繰り返すことが推奨され、経時変化を認めることが急性の活動性病変の存在の証明となり、GBSの診断や分類にも役立ちます(Psychiatry 1991;54:768-774)(Neurology 2005;64:856-860)(Psychiatry 2010;81:1157-1163)。

NCS所見は予後予測因子としても利用可能で、例えばCMAPの低振幅や誘発不能であることは予後不良因子であるとする報告があります(Neurology 1997;48:214-221)(Neurology 2001;56:758-765)。

電気生理学的分類

脱髄型と軸索型に分けられ、前者にはAIDP(acute inflammatory demyelinating polyneuropathy)、後者にはAMAN(acute motor axonal neuropathy)とAMSAN(acute motor and sensory axonal neuropathy)があります。

脱髄型と軸索型の長期予後に差はないものの、AMANは急速回復例と予後不良例に二分化されるとされます(Neurology 1998;51:1656-1660)。

また、AMANは極期に達するまでの期間が短いのに対し、AIDPではより長く、初診時歩行可能→経過で歩行不能になる例が有意に多かったり(Neurology 2003;61:471-474)、人工呼吸管理を要する例(Lancet Neurol 2006;5:1021-1028)や自律神経障害が多くみられるという報告(Acta Neurol Scand 2002;105:44-50)もあります。

現時点で脱髄型と軸索型で治療法を変える必要があるとする明らかなエビデンスはありません。

被検神経例

・運動神経伝導検査:正中神経, 尺骨神経, 脛骨神経, 深腓骨神経

・F波検査:上記の被検神経のうち深腓骨神経を除くもの

・感覚神経伝導検査:正中神経, 尺骨神経, 腓腹神経

※その他に症状に応じて橈骨神経なども被検神経として選択し得ます。

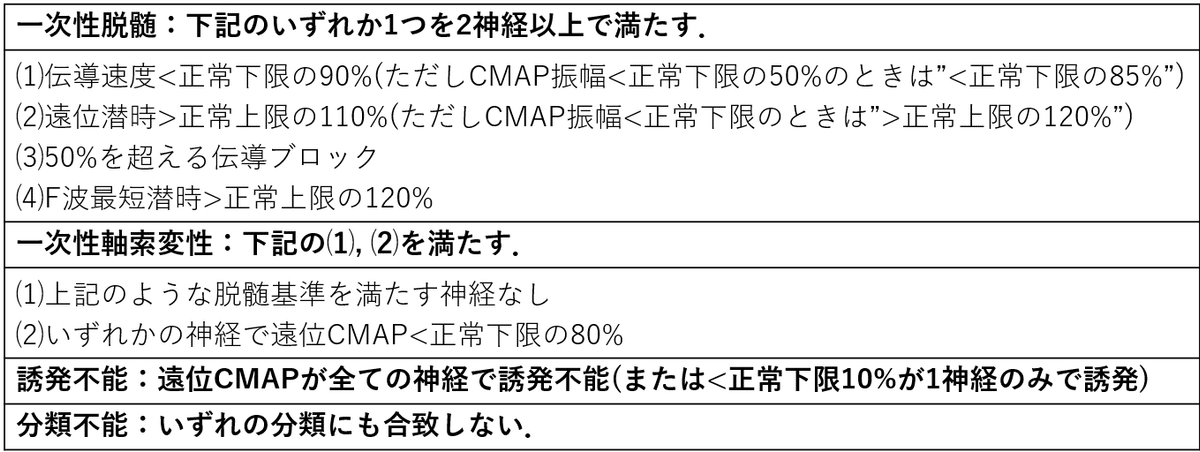

GBSの電気診断基準

GBSの電気診断基準として、様々な基準がexpert opinionレベルで提唱されています。その中でも特に広く用いられてきたのが上記のHoの基準(Brain 1995;118:597-605)とHaddenの基準(Ann Neurol 1998;44:780-788)です。両者ともほとんど内容は共通していますが、相違点は伝導ブロックの扱いで、Haddenの基準では脱髄の徴候とみなしますがHoの基準ではみなさず、時間的分散の増大のみを採用しています。

その他の基準も複数提唱されていますが、病理診断と対比されたエビデンスレベルの高い研究が存在しているわけではなく、あくまで電気診断基準はexpert opinionレベルと捉えて利用し、後述する異常所見を適切にとらえて解釈することが重要だと思われます。

異常所見例

伝導速度低下

一般的には脱髄型を示唆する所見です。CMAP振幅が低下して時間的分散が強くなった進行期から回復期にみられることが多く、病初期に目立つ場合はGBS以外の疾患も考慮する必要があります。

遠位潜時延長

脱髄型では必須の所見であり、病初期(発症7日以内)よりも回復期(発症3-7週後)に最大になる傾向があります(Muscle Nerve 1985;8:528-539)。一方で軸索型でも病初期にみられることがあり、特に正中神経や脛骨神経によくみられます。その後は改善傾向を示すことが多いですが、必ずしも回復を意味するわけではなく、CMAP振幅低下に伴ってでも起こり得ます。

病的時間的分散(TD:temporal dispersion)

一般的には脱髄型を示唆する所見です。”時間的分散”とは遠位部より近位部刺激の方がCMAP持続時間が長くなる所見で、生理的にもみられます(近位部刺激の方が伝導距離が長く、伝導速度の速い線維と遅い線維の差が大きくなるためと解釈できます)。脱髄病変が存在すると時間的分散が異常に大きくなります(目安として、遠位部刺激に比した近位部刺激のCMAP持続時間が30%以上増加していれば中等度, 60%以上増加していれば高度のtemporal dispersionとみなします)。GBSでは肘部尺骨神経の伝導障害に伴い生じやすいとされます。

伝導ブロック(CB:conduction block)

一般的には脱髄型を示唆する所見ですが、軸索型でも一過性の伝導ブロックを生じ得てreversible conduction failureと呼ばれます(後述)。遠位部より近位部刺激の方がCMAP面積や振幅が低下する所見です。

どの程度の減衰を伝導ブロックと呼ぶか、という点においては実臨床では厳密に考慮しないことも多い印象ですがAAEM consensus criteria(Muscle Nerve 1999;22:S225-S229)やNobile-Orazioら提唱の基準(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;72:761-766)から園生先生らがまとめられている文献(BRAIN MEDICAL 2006;18:159-166)を個人的には参考にしています。詳細は文献を参照頂ければと思いますが、大雑把には遠位CMAP振幅≧正常下限の20%であることを前提に上肢は振幅減衰>40-50%, 面積減衰>30-40%、下肢は振幅減衰>50-60%, 面積減衰>40-50%が(大雑把な捉え方ではありますが)目安にはなると思います。temporal dispersionが中等度以上の症例では振幅, 面積ともに基準を満たすことが望ましいとされることから両者に注目して判断します。GBSでは肘部尺骨神経の伝導障害に伴い生じやすいとされます。

reversible conduction failure

病初期のみ認める一過性の伝導ブロックや伝導遅延を指し、軸索型(AMAN)に特徴的な所見です。Ranvier絞輪部軸索膜での機能障害による伝導ブロックと考えられており、これに引き続きWaller変性が起これば遠位CMAP振幅も低下しますが、Waller変性に陥ることなく回復すれば伝導ブロックは解除されます。

F波異常

脱髄型では病初期に近位部の伝導障害を反映して出現率が低下、時に消失し、回復期には最短潜時の延長を示すことが多いとされます。後述するA波も特徴的な所見です。軸索型でも近位部の伝導障害を反映して出現率の低下が生じます。また、最初期には末梢のCMAPが正常範囲でありながらF波のみの消失が起こるisolated absent F waveが生じることがあり、軽症の軸索型でしばしば認め得る所見とされます(J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68:191-195)。

A波

軸索変性でもみられますが脱髄で高頻度に出現する所見で、豊富なA波の存在は脱髄型に特異性が高い所見です。F波を検査する際に出現する、ほぼ同一潜時で同じ形の波が繰り返し出現するもので、脱髄部が逆行性電流によって興奮するために生じるものと考えられています。

abnormal median and normal sural sensory responses(AMNS)パターン

sural sparingパターンとも呼ばれます。感覚神経において正中, 尺骨神経の障害が目立ち、相対的に腓腹神経が保たれる所見で、脱髄型に特異性が高い所見です。GBSでは感覚神経でも神経終末に病変が集中しやすく、腓腹神経に比べて、より神経終末に近い部位で感覚神経活動電位を記録する正中, 尺骨神経で障害が検出されやすいためにみられる所見と考えられています。なお、感覚神経伝導異常はAIDPの85%以上(Muscle Nerve 1985;8:528-539)でみられる一方で、軸索型では6%のみ(Eur Neurol 2004;51:196-198)にみられるとされます。

参考文献

日本神経学会 ギラン・バレー症候群,フィッシャー症候群診療ガイドライン作成委員会編:ギラン・バレー症候群,フィッシャー症候群診療ガイドライン2024.南江堂

臨床神経生理学 2013;41:103-111

BRAIN MEDICAL 2006;18:159-166

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?