カミーユ・アンロ 蛇を踏む

ゼミで話題になっていたカミーユ・アンロ展。

神楽坂のアンスティチュ・フランセ東京、旧日仏学園でカミーユ・アンロ本人とキュレーターの対談を通じて、展覧会の魅力を伝えるというもの。日仏学園としては、フランスの魅力を発信するということだろうか。

この日は東京オペラシティギャラリーでも本人を交えた作品解説があった。その時は英語で話していたらしいけれども、このセミナー会場ではフランス語で話をしていた。

セミナーで話をしていたのは、展示に関する説明。日本で展示をするにあたって、オリジナルの作品を用意したこと。生花をモチーフとした作品は草月流の全面的な協力を得られたということ。

この展覧会ロゴは、ウロボロスをイメージしているという。自分の尻尾を飲み込んでしまう蛇である。

カミーユ・アンロの展覧会『蛇を踏む』を概観すると、最初の展示室には、生け花を使ったインスタレーションが展開される。小説などの本から一説を引用しつつ、生け花で表現する。言葉を生け花で表現するということ。書かれた言葉をイメージに変換し、その背景にある物語へと意識を誘う。本に記載された物語を表象する、引用した箇所、そこのメッセージ、言葉の裏に隠された心情。そして、生け花という特性上、時間によって変化していく。その変わりゆく表情と儚さが感じられる。

これは《火山の下》、マルカム・ラウリーの小説を引用したもの。オリジナルの作品はエンジェルヘアーを使っているが、日本の展示ではすすきを使っている。

この小説を読んだことがないために、セミナーで聞いた話そのままになるのだけど、舞台はメキシコ、テキーラが関係している。酒に溺れた男を竜舌蘭で表現し、女をエンジェルヘアーで表している。

なんとも言えない、男の女への執着、竜舌蘭はテキーラの原料になる。花を咲かせるのは100年に一度と言われていた。そんな竜舌蘭に例えられたテキーラに溺れ、女に執着する男、エンジェルヘアーに例えられた女。写真で見たエンジェルヘアーよりも、もっと焦燥したかのような佇まいを見せる。

ストレートで分かりやすい表現だと思う。

ストーカー男が女を掴んで、包み込む。そうした言葉を生花として作品として提示している。

これを見て、解釈する。作品を見るのに、何時間かかることか。

草月流宗家の言葉、

花は、いけたら、花でなくなるのだ。いけたら、花は、人になるのだ。

物語に紡がれた登場人物、その役割、振る舞い、言葉で説明するそうした物語、それを生花として表現。

カミーユの場合、英語とフランス語が使える。まずはフランス語で物語を読み、英語があればそれを読む。言語の違いによる表現を鑑みた上で、言葉ではなくイメージとして生花として提示する。

日本の小説の参照にしても、とても興味深い。なにしろ、生花は独学で学んだらしい。それにちなんだ作品もあった。

物語から言葉を取り去った時に、どのような表現ができるのか。生け花に託されたメッセージ性はストレートであり、分かりやすくもある。作品のそれぞれを鑑賞しつつ、その背景となった本にも興味が及ぶ。

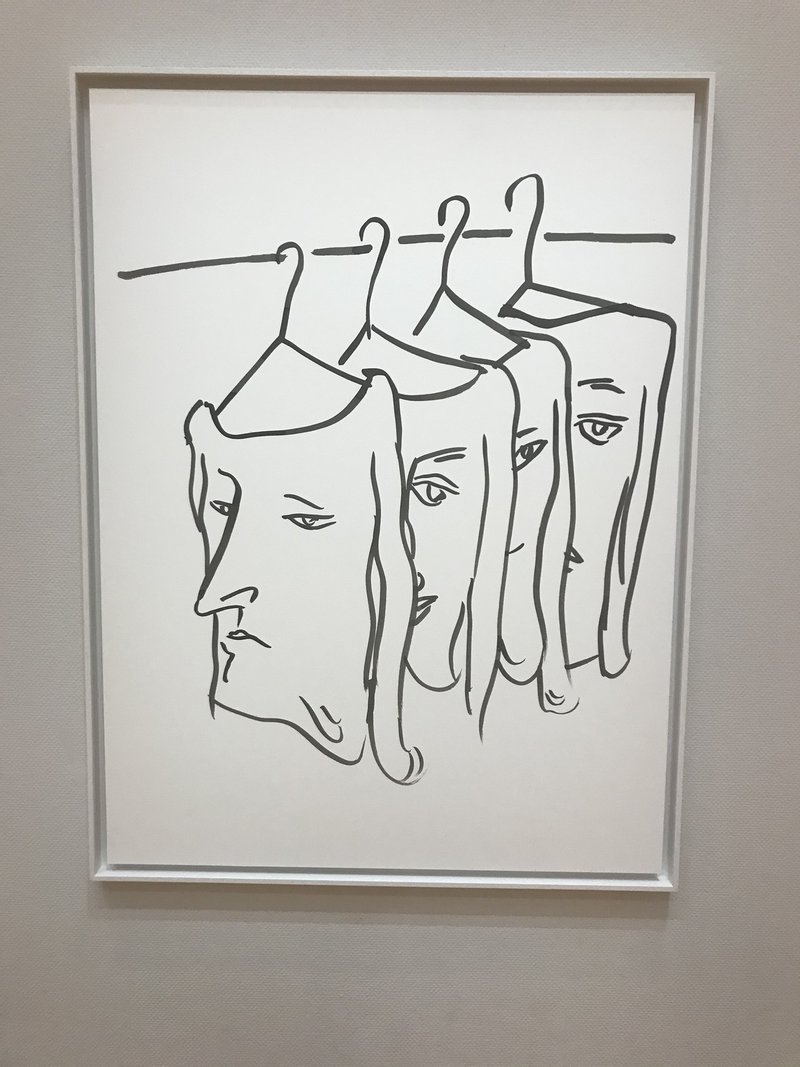

次の展示室はペイント。

今度は言葉で表現できない気持ちとか、思いとか、そうしたものへの表現にチャレンジする。

人はモノによって支配されているのか、モノを支配しているのか。自身の認識を包むファッション、いやファッションに制御されているのか。言葉として表現できない心象の表現が提示される。

ただ、この部屋のペイントはカミーユにしては、かなり大人しいモチーフだと思った。キュレーターの解説するセミナーでは言及はなかったけれど、マイルドなものを選んだのかもしれない。

第三の展示室は《青の狐》。部屋全体を使ったインスタレーション。

ノイズのような鼓動のような、そんなリズムが流れる。いや振動あるいは鼓動と表現した方が適切かもしれない。そこに展開される青の世界。

アーカイブともとれるし、深層意識に置かれている記憶の形と見ることができる。神話、道具、資本主義、科学、技術、視られることと視る事、コミュニケーション。そんなインディビデュアリズムを突き詰めて超越したような印象を与え、最後の展示室の映像作品に接続するように思う。

この蛇が、展覧会のキーアイテムかもしれない。僕は見なかったけれど、同級生の話によれば、動くらしい。

インスタレーションには、現地の新聞を置くという。ニューヨークの展示だったら、ニューヨークタイムズだし、パリだったらルモンドが置かれるという。日本の展示には、どの新聞を置くのだろうかと興味があった。

科学の壁にあったFortrunの教書がツボな感じ。

こうしたガラクタはeBayで買ったということ。

For Humansと書いてあったのが面白かったのかな。触ったらダメだから中身は見られなかったけれど、FORTRAN 77って、とてもとても懐かしさを感じた。

まだ、高級言語という言い方があったなと思い出す。人間向けと書いてあるのは、高級言語の反対が低級言語であり、よりコンピューターに分かりやすいプログラミング言語ということ、つまりよりコンピューターに近い低レベルか、人間が理解しやすい高レベルかという区分けになる。

そんなことを思いながら、最後の展示室。映像作品の部屋に入る。

映像作品は人の認知を辿る壮大な内容である。スミソニアン博物館のアーカイブから紡ぎ出された人が作り出した宗教という物語。それと同列に語られる学問。人類の膨大なアーカイブと記憶、言葉で紡がれた宇宙誕生からのナラティブを提示したものである。映像作品では、それらがデスクトップで展開していくという情報化社会への暗喩が示されている。青の狐と連動し、人がものを見る、知る、記憶するとはどういうことか、それらから二次的に創作されるものは何か。人の認知能力に関して実験を繰り広げているような印象だった。

映像作品を3回見た。

いただきましたサポートは美術館訪問や、研究のための書籍購入にあてます。