ダルゴに散る:ロシア帝国の1845年のダゲスタン遠征

1845年、皇帝ニコライ一世は三十年にも続くダゲスタンならびにチェチェンにおけるコーカサス戦争を決定的に終わらせる遠征を立案する。それは、コーカサスへ大規模な軍隊を展開し、それによりコーカサス・イマーム国の首都であり、イマーム・シャミールの軍隊の中心拠点であるダルゴを攻略。そこからダルゴを囮として山奥に潜むシャミールの軍隊を引きずり出し、決戦を行い、そしてその決戦にて勝利することで敵野戦軍を壊滅させる、という計画であった。しかし、この遠征は見事に失敗する。人数、火力、技術において、圧倒的な優位にあったはずのロシア軍は、封建制の域を出ないシャミールの軍隊に、決定的な敗北を期することとなったのだ。

背景

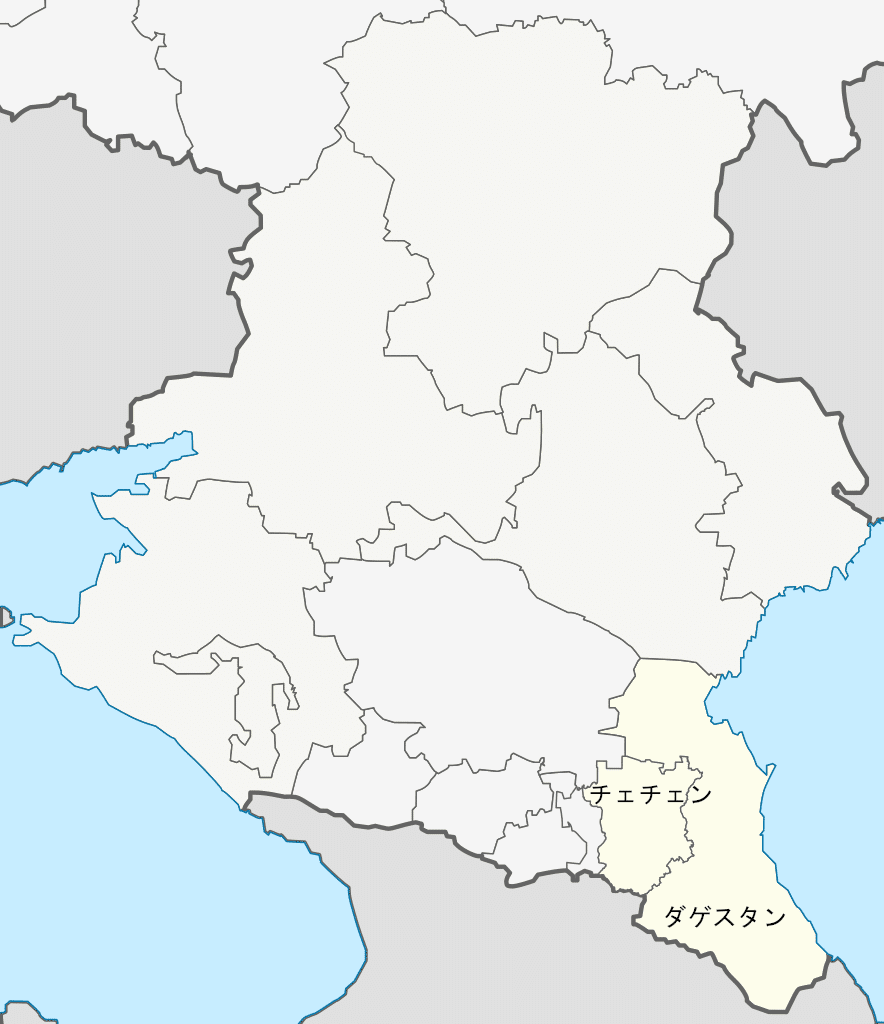

ロシア帝国による1801年のグルジア併合後、ロシアの帝国主義と南下政策により、コーカサスの征服事業が始まる。これには、2つの側面があり、ロシア帝国軍による、コーカサス地域からのオスマン・ペルシャの影響力排除と、コーカサスそのものの征服事業である。前者の様相は正規戦の形を取り、ロシア帝国はその強力な近代化された正規軍により、オスマンとペルシャに対し、連戦、連勝し、領土割譲を両国に強いた。しかし、打って変わってコーカサスそのものの征服事業は困難に直面していた。比較的キリスト教徒が多いグルジア、アルメニア、そしてロシア帝国による支配を歓迎し、平原のアゼルバイジャンの征服は容易であったものの、イスラーム系が多く、また、山岳地帯である、イングーシ、チェチェン、ダゲスタンの各部族はロシアの支配に頑強に抵抗した。これらの部族はこの地へとやってきたロシア人やコサックなどの開拓民やロシアに服従した他部族の集落などへの襲撃を繰り返した。1816年、事態を重く見た時の皇帝、アレクサンドル一世はこれらの部族を討伐し、コーカサスを平定することが必要であることを認識し、その為に正規軍をこの地に送り込む。コーカサス戦争の始まりである。

このコーカサスの平定事業は、ロシア・ペルシャ戦争や露土戦争、デカプリストの乱やコーカサス陣営内の内部闘争による中断をはさみながら粛々と続けられ、40年代においてロシアの主敵はコーカサス・イマーム国のイマーム・シャミールであった。このシャミールが率いる軍隊に対し、ロシアは効果的ではあるものの決定的な手法と取ることができておらず、三十年目に差し掛かろうとしていた征服事業の終わりは未だ見えるところではなかった。

ロシア帝国のコーカサス征服事業は、その帝国の東進事業における基本戦略と同じく、正規軍とコサックを利用した矛と盾による平定であった。これは少数の正規軍による小規模な遠征による占領地の拡大と、コサックによる既存ならびに新規に獲得した領地の防衛によって成り立っていた。

正規軍は独立コーカサス軍団という形で存在し、これは第十九歩兵師団と第二十歩兵師団からなり、合わせて約3万の兵を数えた。しかし、この二個師団はコーカサス付近のオスマン・ペルシャ国境の防衛も担当しており、コーカサス平定に従軍できるのはこの中でも一部でしかなかった。[1]

この程度の正規兵の数では広大なコーカサス国境を守るのに十分でなく、防衛の任はロシアの歴史的な国境警備兵であるコサック達に委ねられていた。これらの地域の防衛はコーカサス国境線コサック軍が担当し、その数は1845年頃には約9万人にも登った。[2]しかし、彼らはコサック故に、軍役には就くものの、軍が自由に使える兵力ではなく、地域的な防衛策ならびに近隣への襲撃に参加するのみであった。彼らの数は、ロシアが征服した領土がシャミール側に奪還されることを防ぎはしたものの、彼らを積極的な征服の促進へ使用することはできなかった。

また、これらの定性的な問題に加え、チェチェン・ダゲスタン周辺の深い森と山々が防御側に大きな利をもたらすという問題があった。これはロシア軍の行軍路が既存の道路網に依存したことにより悪化した。当時現地の大隊指揮官であったコンスタンチン・コンスタンチーノヴィチ・ベンケンドルフ大佐(Константин Константинович Бенкендорф)は、この地形を「一個大隊で容易に一個軍団の足止めが可能」なものと評し、「非常に正規軍に不向きな地形」と、自らが不利的な立場に置かれていることを認めた。

一般的に、これらの問題も兵力の絶対数の増加によって克服可能である。また、そもそも論として、全体的に正規兵の兵員は絶対的に不足していた。しかし、これを簡単に引き上げられない理由もあった。補給である。コーカサスの森に山はヨーロッパの平原と異なり、兵たちがすぐに食すことができる略奪可能な食料をほとんど提供せず、結果、軍隊は水以外の生活資源の全てを補給に依存した。しかし、軍隊の規模が大規模になればなるほど、コーカサス側から襲撃目標を探すシャミール側から補給部隊を隠匿することは難しくなり、結果、投入する兵力の増加に伴い、補給部隊が襲撃され、遠征が失敗する確率は上昇した。[3]

ロシア正規軍ならびにコサックのこのような性質をシャミール側も十分認識しており、シャミール側は国境地域における補給部隊ならびに村落襲撃を主な抵抗の手法として用いた。これらの襲撃は多くの場合成功し、ロシア軍にコサック達は襲撃が終わり、シャミールの軍隊が撤退した後、近隣のシャミール側の周辺集落に対し逆襲撃を行い、うっぷんを晴らすのが関の山であった。[4]

そして、これらの困難を現地指揮官たちは正しく認識していた。先に述べた大隊指揮官のベンケンドルフ大佐や、グロズヌイ支隊の指揮官であるロバート・カルロヴィッチ・フレイタグ少将(Роберт Карлович Фрейтаг)、第14師団長のイヴァン・ミハイロヴィッチ・ラビンツェフ中将(Иван Михайлович Лабынцев)、モーゼス・ザハロビッチ・アルグチンスキー=ドルゴルキー少将(Моисей Захарович Аргутинский Долгорукий)などは大規模な遠征による平定に反対していた。

しかし、サンクトペテルブルクの見方は異なった。

強権的な性格で知られた当時の皇帝であるニコライ一世は、長引くコーカサス戦争の長期化を『エルモロフ戦略』が原因であると考えた。エルモロフ戦略とは、コーカサス方面の最初の指揮官であるアレクセイ・ペトロヴィッチ・エルモロフ大将(Алексе́й Петро́вич Ермо́лов)が制定したロシアのコーカサス戦略を示し、それは先述べた消耗戦的な論理に則った長期的なコーカサスの征服を目指すものであった。ニコライ一世は彼のお気に入りであるパスケヴィッチをコーカサス方面司令に任命する為にこのエルモロフを解任したが、その後任のパスケヴィッチも、人心掌握要素の追加などの修正をした上で、この基本戦略を維持していた。しかし、サンクトペテルブルクと、ニコライ一世はこの戦略の一大転換を図る。

ニコライ一世の戦略的思想の根源は、ナポレオン戦争とジョミニにあった。[5]彼は、ナポレオン戦争とジョミニとヨーロッパの理論によって、決戦点たる主要目標に対し攻勢戦略を取ることで敵の軍隊そのものを戦場へと引きずり出すことができ、これによって生まれる決戦と、それにおける勝利で敵の野戦軍を撃破すれば、敵軍は抵抗能力を失い、戦争は早期終結へと導かれるであろうと考えた。そして、その決戦点に、シャミール側の『首都』であるダルゴが選ばれた。[6]しかし、これは、文字通り机上の空論であった。ニコライ一世が決戦点と考えたダルゴは多くの場合村(Селение)と称される小さな村落で、たしかに良い銃工が生まれることで有名であったものの、『首都』のような機能はなく、後にニコライ一世が行うポーランド平定事業におけるワルシャワなどとは比べ物にならないほど取るに足らない存在であった。また、一部の将軍たちはダゲスタンの一部の部族たちはシャミールに反対しており、ロシア軍の接近とともにシャミールに反旗を翻し、ロシア軍に加勢してくれるとの噂を信じていた。[7]これらに対し、同時代人であるグレゴリー・イヴァノヴィッチ・フィリップソン(Григорий Иванович Филипсон)などは、皇帝や周囲の将軍たちの「コーカサスに関する知識の欠落は明らかだった」と述べている。[8]しかし、自らに意見を反対するものには容赦をしなかったニコライ一世に、異を唱えるものなどはペテルブルグにはおらず、この基本戦略は公然のものになっていく。

この時期、一人の将官がサンクトペテルブルクを訪れる。彼は、皇帝にダルゴを制圧するような作戦を提示する。新しく考えられていた基本戦略に則ったこの計画をニコライ一世は気に入り、認可する。この将官とはパベル・フリストフォロビッチ・グラッベ中将(Павел Христофорович Граббе)であった。そして、この計画をベースに、1842年の遠征の計画は実行される。十年間のコーカサスにて従軍していたグラッベは必ずしも皇帝と同じ考えにて計画を練っていたわけではなく、むしろ、真逆の思想にて計画はつくられていた。丁度当時、コーカサス内の部族内戦争によりシャミールはその主力と共にダルゴから離れていた。この事をグラッベは利用することを考え、シャミールの野戦軍と戦うことなく、ダルゴを制圧し、相手の長期的継戦能力の低下を目指す作戦であった。空き巣こそが作戦成功の鍵であったこの作戦は、直ぐに、また短期間にて実施することを求められた。そのため、この計画に参加する部隊は現地に既に展開している独立コーカサス軍団より選抜されることとされ、シャミールが侵攻に気づき帰還する前にダルゴを攻略する事を目指した。[9]

この1842年の遠征は、大失敗に終わった。グラッベによって率いられた支隊は、最短経路である森林の中央を突き進む行軍路を選択した結果、侵攻を始めるや否や、シャミールによって残された少数の守備隊より日夜問わず攻撃を受けた。この襲撃に悩まされたグラッベは作戦開始からわずか三日で撤退を決意することなる。五日間続いたこの作戦にて、グラッベは60の将校と1700の兵を失い、作戦終了後解任されることとなる。[10]

しかし、この失敗においてシャミール軍が見せたダルゴ防衛における強固な抵抗は、ニコライ一世にダルゴ攻略戦略が正しいとの誤った印象を与えることとなる。失敗したのは、現地指揮官たちの無能と規模の小ささで、それら足りなかったものを補えば、必ずや成功すると皇帝たちは考えた。

まず、前者の是正のため、1844年にニコラス一世は、ミハイル・セミョーノヴィチ・ヴォロンツォフ大将(Князь Михаи́л Семёнович Воронцо́в)をコーカサス戦域司令兼、独立コーカサス軍団に任命した。ヴォロンツォフ大将はスヴォーロフの教え子の一人で、スヴォーロフの教え子たちの大半と同様、ナポレオン戦争中に名声を得た。また、ナポレオン戦争後の幾つかの戦争で戦域司令官を行ったこともあり、経験、実績共に十分な人事であった。

後者の問題を解決するため、ニコラス一世は独立コーカサス軍団を大きく増強する。もともと国境警備と兼任の二個師団しか存在しなかった戦線に、第十三、十四、十五の三個歩兵師団を編入させ戦力は倍増以上になった。

最早、失敗はないと確信し、ヴァロンツォフ大将に、ニコラス一世は、単純明快な指令を与える。

『第一に、シャミールの軍を破壊せよ

第二に、敵国家中枢を占領せよ

第三に、占領地を中心に一帯を確保せよ』

1845年の遠征の、始まりである。

計画

ヴォロンツォフ大将はコーカサスに着任し、すぐに現地の将官とブリーフィングを行った。そこでヴォロンツォフは、ニコライ一世の基本戦略の問題に気づき、従来のエルロモフ戦略こそ正しい戦略ではないかという疑念に駆られるようになる。この懸念は、皇帝の素人ながらに考えた具体的な作戦計画、たとえば、作戦は両翼包囲でなければならない、などといった指示によって増強されていたことは間違いない。[12]しかしながら、ヴォロンツォフは皇帝の忠臣でもあり、当時の手紙にて「大きな成功を私は得られないだろうが、可能な限りはやってみるつもりだ」[13]と、残している。一方で、ヴォロンツォフのエルロモフ戦略が正しいという懐疑も薄れず、ヴォロンツォフは、皇帝が放免したエルロモフへ複数の手紙を送り、コーカサスの地形や戦略的助言を乞うている。

彼の最大の懸念は、最重要目標である、シャミールの軍隊の撃破が可能かであった。皇帝の基本戦略では、ダルゴの奪取はシャミールの野戦軍が戦場へ出てくることを意味したが、ヴォロンツォフはコーカサスの地形ではシャミールの軍隊は野戦を強いられる必要が一切ないことを理解しており、そしてそれ以上に、もし向こうから打って出てこなかった場合、シャミールの野戦軍を見つける方法をヴォロンツォフが一切所持していないことは彼を不安にさせた。また皇帝がこの作戦をコーカサス戦において決定的なものにしたいと考えていることも彼に大きなプレッシャーを与えた。

これらのヴォロンツォフの懸念に対し、エルロモフは以下のようなアドバイスを与えている。曰く、確かにコーカサスの地形は困難で、なおかつ戦術の発展などもあり、彼の任期時よりも制圧の困難度はましていると考えられる。一方で、コーカサスの人々は分断されており、互いに争っている。彼らを分断されたものとして考え、各個撃破すること事態はさほど難しくない。

そして、何よりも、失敗した際が重要であると彼は説いた。

「もし運命が失敗を決定づけているのであらば、可能な限り少ない損害を目指せ」

エルロモフのアドバイスは幾つかの面で正しかったが、幾つかの面で異なっている。最も大きな変化点は、彼の任期時と違い、コーカサスの人々がシャミールの下で緩やかに団結しており、各個撃破が非常に困難になっている、ということであった。

一般的に、チェチェン、ダゲスタンの軍隊は一種の封建制を取っており、小さな村落の防衛はその村落の部族によって行われることになっていた。そして、大規模な侵攻があったときのみ封建的な招集により、コーカサスの各部族は共同軍を組織し、ロシア帝国軍へ立ち向かうのであった。そのため、エルモロフの言う通り、従来のコーカサスの部族を征服するためには、封建的なつながりでの共同軍の組織の引き金を引かない程度の侵攻というのが最も効果的であった。しかし、イマーム・シャミールの誕生により、この事は大きく変わった。

イマーム・シャミールは、このルールの外に存在する軍団を組織した。それがムルタゼグの軍団であった。これは一種の封建制を取るコーカサスの部族の中で、唯一、シャミールが自身の裁量にて用いることができる常備軍であった。ムルタゼグの誕生によりシャミールは、チェチェンとダゲスタンを横断し行動できる軍隊を得た。また、その性格上、この部隊はシャミール自身の近衛兵のような側面もあり、コーカサス中の最良の兵士たちにより構成されていた。最盛期にはこの軍団は4000名ほどを数えており、この時期でもおそらく2000名程度の兵力はあったものと考えられる。[15]

これに加え、シャミールは部族の封建的な軍隊の動員も期待することが出来た。この地域にてシャミールが利用できた封建軍は2つあり、アンディ人のものと、チェチェン人のものである。これらの数もどこまで信用できるかは不明だが、ロシア語Wikipediaによるとそれぞれ最大6000人と4000人程度の数が動員可能であったとされている。[16]これらを踏まえると、イマーム・シャミールが動員できる全兵力は約12000名程度であったと考えられる。しかし、後述するが、アンディ人の部隊はシャミールとの意見の相違により、シャミールの本隊にほとんど従軍しておらず、本戦役の重要部分はチェチェン人及びシャミールの子飼い兵、おそらく総勢6000名程度にて戦われることとなる。[17]

これに対するロシア軍は、少なくとも数と装備の上では、シャミールの軍隊を圧倒していた。五個師団、総勢約18000人を有することになった独立コーカサス軍団は数上では約三倍の数的優位を持っていた。しかしながら、問題はそれの活用で、ヴォロンツォフは様々な困難さから全軍をこの任務に費やすつもりがなく、約半数を連絡線の確保と補充・交代要員として後方に残し、残りの半数、約10000名にて任務の達成を目指した。待機組の内、応急戦力として残されたのがフレイタグ少将率いるグロズヌイ支隊で、これは戦役の最終局面にて重要な役割を果たすことになる。

最も重要な問題である、皇帝の両翼包囲という命令を守りつつ、三年前に失敗したダルゴの攻略をどのように行うのかという問題に、ヴォロンツォフはとんちを利かせ対応した。遠征軍の兵力は皇帝の命令通り、二つの支隊へ分けられた。チェチェン支隊とダゲスタン支隊である。これらの二つの支隊はそれぞれチェチェンのヴニザプニア要塞とダゲスタンのエヴゲニスコイ要塞から出発する。しかし、これらは別個にチェチェンの森の中にあるダルゴに向かうのではなく、ダルゴの南にあるダゲスタンのアンディにて合流、そこから北上し、ダルゴを目指す計画となった。この計画には、幾つかの利点があった。まず第一に、皇帝の命令である両翼包囲という命令にある程度は準じている。少なくともアンディは両翼包囲にて攻略されるため、両翼包囲作戦は行われていると強弁することは可能である。また、実利上の利点として、山肌を添って行軍する為、少なくとも森林を突き進むよりは視界が開け、安全な行軍が可能なように思えた。また、より直接的ではない行軍路であるため、ある種の奇襲の効果も望めた。一方で、コーカサスの荒野はチェチェンの森林以上に実りが少なく、またダルゴに対し大きく迂回するような行軍となるため、行軍がより長期間となることを意味した。それらの追加のリスクが、果たして価値があるかどうかは、実践にて証明する他なかった。

作戦開始からダルゴ攻略まで

1845年5月31日、皇帝の軍隊は集結地点を出発し、作戦の第一目標であるアンディへ向けて行軍を始めた。ダルゴ戦役の始まりである。これは、シャミールを完全に驚かせることになる。シャミールはロシア軍の行動の活性化より、侵攻が近い事を察しており、それがおそらく三年前と同じダルゴを目標としたものであることは察していたが、その行軍は三年前と同様、チェチェンの森を北から通る最も直接的なルートであると想定しており、そのルートを阻害する為、全軍をダルゴの北へ配置していた。ダゲスタンの山々を迂回し、南よりダルゴを目指すルートを通ることは想定外であった。その為、シャミールはロシア軍同様、自らの軍隊を行軍させアンディへ向かう事を余儀なくされた。[25]

自らの失策による時間のロスを補う為、シャミールはアンディ人へ焦土作戦を行うように命じ、彼らの村々を燃やし時間を稼ごうとする。しかしこの命令は裏目に出、自らの家を焼き払うことを拒絶したアンディ人はシャミールの指揮下を離れ、独立行動を開始することとなる。

コーカサス陣営がこれらの内紛を行っている間、ロシア軍の行軍が上手く行っていたかのように思われるが、それは間違いである。シャミールの指揮下を離れたとはいえ、ロシア人に仕える気もないアンディ人は、ロシア軍に対し、ここ三十年間に渡り彼らをずっと苦しめてきた山岳戦にて対抗し、ロシア軍に少なくない損害を与えた。また、スタート地点からほとんど離れていないのにも関わらず、補給の問題がすでに深刻化していた。行軍路上での略奪により得られる資源は想像以上に少なく、またロシア軍の接近と共に地域住民が逃げてしまった為、各種労役をほぼ一切期待できないことは大きな誤算であった。また、これまでの戦役同様、現地のアンディ人はロシア軍後方の補給路を執拗に攻撃して来ており、これらは大きな悩みの種であった。また、初夏のコーカサスにしては珍しく天候が悪く、幾日かの雨により幾つかの道路はぬかるみと化し数日間行軍が不可能となっていた。

この行軍中の数多くあった戦闘の内の一つに関して、従軍した少尉によって詳細な記録が残っているため、ここに抜粋する。

『ある日、いつものように行軍していると、前衛部隊がブロケードに接触し、急に苛烈な銃撃を斜面下の塹壕から受けた為、部隊は停止した』

『これに対抗するため、我々は二門の山砲を展開したが、あまりにも山の斜面が急すぎて、火砲が仰角を取れず応射することができなかった』

『数分の内に、山砲の射手は皆殺され、砲兵将校は重症を負った』

これらの抵抗によりロシア軍の行軍が停滞されている内に、シャミールは先にアンディへ到達することに成功した。しかし、アンディにおいてアンディ人はシャミールに対し抵抗の意志を示し、全ての防御施設に兵員を配置し、防戦の構えを見せた。シャミールはシャーリア法によりアンディがシャミールの隷下にあることを指摘すると、アンディの長に説明するため、彼の下へ来るよう述べた。これに従い、アンディの長がシャミールの下へ来ると、シャミールはサーベルを一閃し、彼の首を叩き切った。

これによりアンディを制圧したシャミールは計画通り、アンディを焦土と化し、僅かな兵を防衛に残すと、ダルゴへと撤退した。

一方、ロシア軍は補給難、アンディ人の抵抗と悪天候に苦戦しながら、なんとか6月14日、アンディへ到着する。しかし、アンディは前述の通り、焦土と化しており、殆ど抵抗なくロシア軍は制圧するものの、ここにて手に入れるはずの物資を一切手に入れることができず、行軍は一旦ここにて停止することとなる。

6月14日から7月4日まで、ロシア軍はここアンディにて過ごす。ここにてロシア軍は焦土と化したアンディをコーカサスに幾つも存在する物資集結点、兼、要塞村落へ改造を試みる一方で、チェチェン支隊とダゲスタン支隊の統合を進める。また、ヴォロンツォフはこの時間を利用し、ダルゴへの偵察も幾つか行い、状況の把握に務めた。この偵察の結果、ダルゴは想像以上に近いことが判明し、少なくとも少数からなる偵察隊なら、森を通るものの一日で行ける距離であることがわかった。また、少なくともこれらの偵察隊はほとんど敵の抵抗と接触しておらず、ダルゴの制圧は容易であるかのように思えた。また、補給路への襲撃は継続しており、物資の集結はまだ遅々として進んでいなかった。これらを踏まえ、ヴォロンツォフは十分な物資が集結するのを待たずしてダルゴを早期攻略することを決断する。

一方、居残り組のフレイタグ少将は、この物資集結により生まれた余暇を使い、ヴォロンツォフに森林地帯であるチェチェンでの作戦における注意事項を述べた手紙を送る。この手紙にてフレイタグはヴォロンツォフに、森林地帯は山岳地帯とは比べ物にならない抵抗を示すであろうことを警告し、これまで以上に補給部隊が狙われるため、行軍路の左右に十分な散兵線を形成することが重要であること、また、高い規律を保たなければすぐにチェチェン人達が襲撃してくることを警告した。なによりも、いかほどの戦果をヴォロンツォフが森で得ようが、それはチェチェン全体の制圧においてはおそらく無意味となることを予言した。そして最後に、もし何かあれが、彼自身がヴォロンツォフの救援へ向かうことを、約束した。

この手紙は、ヴォロンツォフが攻撃開始を早めたことにより、届くことはなかった。

ダルゴ攻略、ならびに撤退

7月6日、ヴォロンツォフは約1万の兵を率い、アンディを出発した。ダルゴが近いとの偵察情報、ならびに物資の集結状況から、これらの部隊は一週間分の食料しか有していなかった。

ダゲスタンのアンディ人と異なり、チェチェンのチェチェン人は早期より組織的な抵抗を見せた。侵入可能な森の入り口は要塞化されており、これは偵察の際には見つからなかった20ほどの個別のバリケードと600名程度のチェチェン人により守られていた。森の中より執拗に狙撃を受けながら、ロシア軍はこれら一つ一つを、正面攻撃にて排除し、進軍せねばならなかった。幾つか迂回は試みられたが、それらはどれも実を結ばなかった。それでも、ロシア軍は夜通し前進した。その結果、ヴォロンツォフの読みの一つは少なくとも正しいことが証明された。本当に、ダルゴは近かったのだ。翌朝、バリケード群と森を抜けると、ロシア軍はダルゴへの道が開いていることに気づいた。そして翌7月7日、ロシア軍は本戦役の戦略目標である、ダルゴの攻略に成功する。

一方、シャミールは、アンディの陥落を見届けると、ある種正しく、ロシア軍は今しばらくアンディにて居るだろうと予測し、より重要な事象、具体的には疎開先での妻の危篤、に駆けつけていた。しかも、彼は不用意なことに、ムルタゼグをダルゴの防衛より解いており、ダルゴにいるのは少数のチェチェン人の守備隊だけであった。7月6日、ロシア軍の行動開始の報を聞くと、シャミールはすぐさまムルタゼグを招集すると同時に、チェチェン人に時間を稼ぐこと、そして、ダルゴの村を焦土と化すことを命じる。アンディと異なり、よりシャミールに従順なチェチェン人はすぐさまこの命に従い、ロシア軍の到達前にダルゴを焦土と化す。[27]

ロシア軍はダルゴに入城したが、これはアンディと同様に、破壊された後であった。元の計画では、ロシア軍はここにてシャミールの軍隊を吸引し、捕捉、殲滅する手筈となっていた。しかし、双方による幾つもの計画と実行におけるミスにより、それは時に真逆の様相、すなわちダルゴにロシア軍が引きつけられた形を示し始めていた。そして、ロシア軍がダルゴに入城した際、初めて、この戦役中、全ての読みを読み違えていたシャミールが望んだ状況が生まれた。ようやく、シャミールの手元に、ムルタゼグとロシア軍が揃ったのである。奇しくも、ロシア軍の望み通り、シャミールはダルゴのロシア軍に対し、積極的に戦闘を挑むこととなる。

ダルゴを制圧したロシア軍をシャミールは包囲し、四方から日夜に渡り銃撃を浴びせる。また、それによりダルゴのロシア軍を制圧している間に、ダルゴ・アンディ間の道路を再確保し、バリケードを再建させる。これに対し長期的にはヴァルゴをアンディのように要塞化しようと考えていたヴォロンツォフは、そのためにも直近にてなくなることを恐れられる食料の補給を維持するため、六個大隊をアンディへの連絡線の確保に向かわせる。

7月10日、この両者は激突する。異なる連隊、場合によっては異なる師団に属したロシア軍の六個大隊はろくに統率が取れず、大隊間にギャップが生じ、このギャップをチェチェン人、ムルタゼグたちは浸透した。隊列の間隙を縫った攻撃は、ロシア軍に多くの損害をもたらした。翌11日、補給と共にダルゴへと帰還した部隊は465の戦死、837の負傷、122の行方不明と3門の砲を損失していた。

連絡線の確保だけでも大損害を受けることに気づいたヴォロンツォフは、ダルゴをアンディのように要塞化するというプランを放棄し、ダルゴからの脱出を目指す。しかし、ヴォロンツォフはこれを撤退のように見られるのを嫌い、部隊を北進させることに決める。これは、三年前にグラッベが取ろうとしたルートを使うものだった。それは、もし何もなければ二日にて友軍のラインまで到達できるというメリットがあったが、その二日間は林道を通らざるをえないというデメリットもあった。ダルゴへの一日の林道で壊滅的な損害を受けた事を鑑みるに、これは非常に困難な道であることは自明であったが、ヴォロンツォフの意志は硬かった。

7月13日、ヴォロンツォフは約5000人ほどの兵と、1000人ほどの負傷者と共に、ダルゴを経つ。シャミールは今回は意図を間違えず、すぐさまに北の舞台へ林道へのバリケードの設置を命じる一方、南の部隊による追撃を開始する。ダルゴから北の森への開けた道の間は、ロシア軍の砲兵が南からの追撃を押し留めていたものの、林道に入ると、二日前、あるいは三年前同様の様子を示すこととなる。ここで、後衛を指揮するイヴァン・ミハイロヴィッチ・ラビンツェフ中将(Иван Михайлович Лабынцев)は勇戦を示し、「コーカサスのネイ」との渾名を得るほどの武勲を示すが、それ以外の部隊は、ネイが有名となったロシア戦役のフランス軍を彷彿とする大損害を受けた。林道を抜けるのに、ヴォロンツォフは四日間を費やすこととなった。

四日目の7月17日には、ロシア軍は森を抜け、友軍のゲルゼル・オールの要塞手前のショフハル・ベルディの村へ到達することに成功する。しかし、ロシア軍の受難はここでは終わらなかった。各交戦で大損害を受けたロシア軍の総兵力は最早戦役開始時の一部でしかなく、一方でシャミールはほとんどの兵力を残していた。すなわち、シャミールは会戦にてロシア軍を撃破できる程度の数的優位を得たのである。強気のシャミールは追撃の手を緩めず、ようやく本隊に合流した砲兵を用い、ショフハル・ベルディに対し砲撃を開始した。

ヴォロンツォフはここにて、進退極まる状況となった。弾薬も食料もほぼ底を尽きており、軍の生き残りの多くは負傷して行軍不能な状態である。村と言っても、砲兵の攻撃に何日も耐えられるようなものではない。また、脱出を試みようにも、敵軍は十分優勢、かつ、動けるものはほとんどおらず、シャミールの捕虜の扱いを見るに、降伏という選択肢は取れないように思われる。[28]最終的にヴォロンツォフは以下のような演説を行う。

「我々は四方にて囲まれ、敵は勝利に酔い増長している。我々には1500を超える負傷者がいる。我々に残された弾薬はほとんどない。これ以上の行軍は不可能である。残された五体満足の少数の我らは闇夜に紛れれば逃げ出すことはできるかもしれない。しかし、これは負傷者達を置き去りにすることを意味する。私は、このような罪を何人たりとも犯すことはないと信じている、少なくとも、私は犯さないだろう。これが私の運命であるのであれば、ここにてロシアの兵士があらん姿として、可能な限り損害を相手に与え、死のうではないか!」

彼は、エルモロフが勧めた運命と、真逆の運命を選んだ。命ある限りの徹底抗戦である。

翌18日は前日と同じように続く。大量の砲撃と、大量の銃撃。シャミール側の史料はロシア軍が如何に飢えと渇きに苦しんだか、また、夜間に逃げ出そうとした数百の内、ほとんどがシャミール側に捕捉されたかを克明に描く。

しかし、19日、状況は変化する。このような事態が発生した場合の後詰めとして、待機していたフレイタグ少将の支隊、約6000が強行軍にてヴォロンツォフとの合流を目指して戦場へ接近してきた。また、ほぼ同時に、シャミールの陣に彼の愛する妻が亡くなった連絡が到着したのである。愛する妻が亡くなったこと、ならびにフレイタグ支隊の接近を踏まえ、シャミールは攻囲を解くことを決断する。[30]

シャミールの軍が引き、ヴォロンツォフ部隊がフレイタグ支隊に収容され、ゲルゼル・オールの要塞へと到達したことにより、1845年のダルゴ戦役は終わりを迎える。

結びに

ロシア帝国の公式発表によると、ダルゴ遠征はロシア軍の勝利に終わり、ロシア軍はまた不可能を可能さしめ、それらの偉業はコーカサスの山岳人を幾年にも渡り震えさせることであろうとされた。また、ロシア軍がこの戦役で被った損耗は3名の将官を含む947人の死者と2,422人の負傷者、そして42人の行方不明者になるものとされた。

しかし、戦役参加者でこれらの『公式発表』を信じるものは、誰一人として居なかった。[31]

後世の歴史家たちは、この戦役のロシア側の死者数を約3650人と見積もった。[32]

ダルゴでの敗戦を受け、皇帝ニコライ一世はマイクロマネジメントによる過介入がどのような結果を生み出すのかを認識し、その後、コーカサスの戦争指導に過度な介入を行わないようになった。それをうけ、独立コーカサス軍団は基本戦略を機動と決戦による短期勝利を目指すものから、従来のより時間がかかるが効果的であった、地域的な侵攻により小規模な領地の確保、占領地の要塞化による消耗戦的アプローチのものへと変更した。[33]

しかしながら、この手法にも欠点があった。短期的な決戦を目指さないということは、コーカサスに立て籠もる兵力は、支援が届く限り、そこに立て籠もり続けられるということである。支援の当てもあった。この時期、ロシア帝国は敵に事欠いていなかったからだ。コーカサスに隣接するオスマン帝国、並びにペルシャ帝国はイマーム・シャミールを公然と支援しており、イマームを支援する彼らは、『グレート・ゲーム』の一旦として、大英帝国に支援されていた。

コーカサス戦争は、この後、十九年に渡り続くこととなる。

参考文献

1.Alexander Statiev, "The Dargo Expedition of 1845: Lessons Learned and Unlearned", The Journal of Slavic Military Studies, 32(2), p214

2.https://cyrillitsa.ru/posts/453-terskoe-kazache-voysko.html

3.Statiev, p214

4.Ibid, 214

5.Scott Eaton, "The Impact of the Russian Military System on Nineteenth Century Russian Expansionism in the Caucasus And Central Asia", p54

6.Statiev, p213

7.Ibid, p214

8.Филипсон Г. "Воспоминания. С 1809 по 1847 год", p107

9.Граббе П. Х. "Записная книжка графа П. Х. Граббе"

10.Граббе

11.Nicholas I, "Note of Emperor Nicholas I on military operations in the Caucasus.", Russian antiquity, p209.

12.Eaton, P42

13.Ibid, P43

14.Ibid, P49

15.Юсуп Усманович Дадаев, "Муртазеки - воинское формирование Шамиля"

16.https://ru.wikipedia.org/wiki/Даргинский_поход

17.МАГОМЕД ТАГИР ИЗ КАРАХА, "ТРИ ИМАМА", p67

18.Slav, p219

19.Eaton, P42

20.Ibid, P43

21.Ibid, P49

22.Дадаев

23.https://ru.wikipedia.org/wiki/Даргинский_поход

24.КАРАХА, p67

25.КАРАХА, p67

26.Eaton, p52

27.КАРАХА, p68

28.Statiev, p228

29.Statiev, p227

30.КАРАХА, p69

31.Statiev, p228

32.http://www.gazavat.ru/history3.php?rub=12&art=220

33.Statiev, p229この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?