さざなみ書評『うたのしくみ』

音楽はじっくり聴いてなんぼ。それなのに、時間に追われて「ただ曲を流してただけ」になっていたのかもしれない。そのことを痛感し悔しい思いをさせられた本がある。

しかし、その本は同時に、こんな希望もくれた。

「何度も聴いて味わいつくしたつもりになっていた歌でも、これからもっと聴き込めば、隠された魅力が見つかって、その曲をもっと好きになれるんじゃないか?」

歌が好きなすべての人に、そして世界に存在するすべての歌に対してオープンな、歌をもっと好きになるためのきっかけをくれる本。今回のさざなみ書評ではそれを紹介したい。

『うたのしくみ』は、聴く人の心をうごかす歌がもっている「しくみ」を様々な切り口から探っていくエッセイ集。対象となる楽曲は、ジャンルを問わずさまざまだ。ユーミンを2曲聴いたら今度はアメリカ民謡を聴く。ブルーハーツで日本に戻ってきたかと思えば、アメリカの黎明期のロックンロールや映画音楽、しまいには初音ミクや「あまちゃん」について熟考するという縦横無尽っぷり。

そうやってジャンルを越えて「歌」のしくみを考えるとき、著者の細馬宏通氏がとるスタンスは一貫している。それは「歌をじっくりと聴き、心の動きをじっくりと観察する」という、当たり前で誠実な音楽鑑賞をすることだ。「この歌のいいところ」や「他と共通しているところ/ちがうところ」を探し、自分の心がどこでどう動いたのかを観察し、それらの情報を手掛かりにして、その歌に固有の「しくみ」を何とかつかまえようとする。

分析の根拠となるのは、歌詞やサウンド、曲が描かれた時代の商業的~文化的背景など多岐にわたり、飽きずに読める。とくにこの著者は、コミュニケーションについての研究者であるうえ、自身のバンドで曲も発表もしてしまうような多才な方なので、音楽理論や言語学(音声学)といった強力な武器もたびたび登場する。しかしそこはエッセイらしく、あくまで平易なことばづかい。まず何よりも感覚を大切にして、論考を進めていく。

本書の長い旅は、サンバについて歌ったボサノヴァの楽曲の分析からはじまる。なんだか縁遠そうなテーマだが、この論考がとてもいい。というのも、私がマンドリンオーケストラや吹奏楽で身につけた常識がたったの8ページで壊されてしまう衝撃的な内容だったのだ。なんでも、サンバは「円環の音楽」なのだという。ちょっと内容を要約してみたい。

↑BGMにどうぞ。

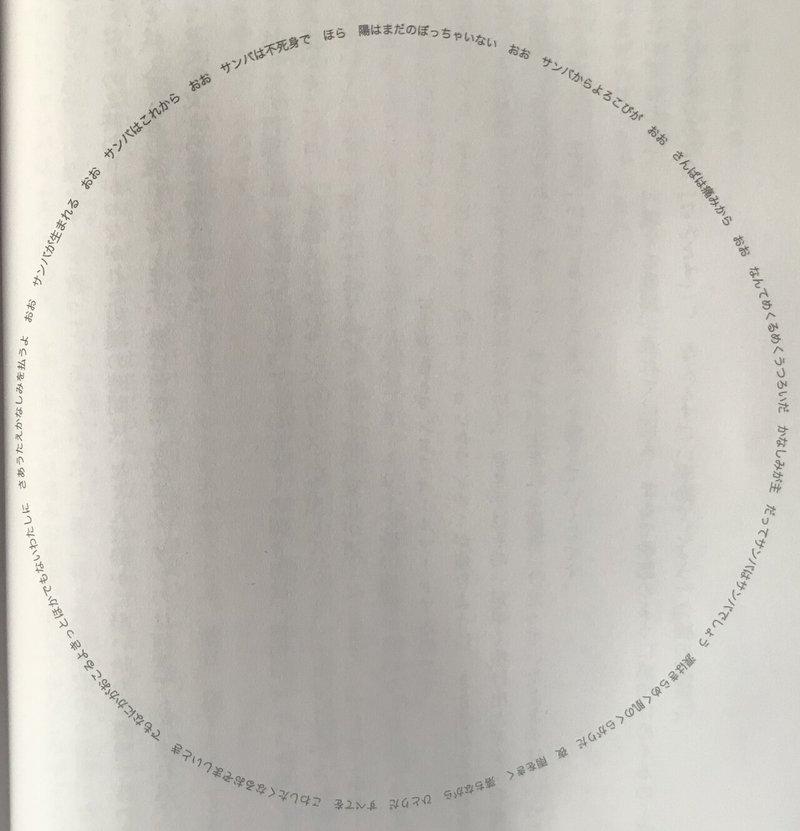

ボサノヴァ、そしてそのルーツであるサンバには、同じ歌詞を繰り返すことで生まれる独特の身体感覚があるという。そのなかでも、本書で紹介される「サンバがサンバであるからには(Desde Que O Samba)」は、「めくるめくうつろい」を表した象徴的な歌詞をもっている。

かなしみが主(あるじ)…

でも、なにかがおこるよきっと…

さあうたえ かなしみを払うよ…

おお、サンバから喜びが…

おお、サンバは痛みから…

おお、なんてめくるめくうつろいだ…

(著者による訳詞を一部抜粋)

つまり、「悲しみからサンバが生まれ、サンバから喜びが生まれ、やがてまた悲しみになる」という、感情と音楽の円環をうたう歌詞が、本当にグルグルと繰り返されるのだ。

この「円環」の感覚は、楽譜のリピート記号や歌詞カードをとおしては味わえない。なぜなら、それらは「来た道をひとっとびで戻る」というワープのような解釈で音楽を表した書面だからだ。この曲のしくみはそうではない。円環なのだ。

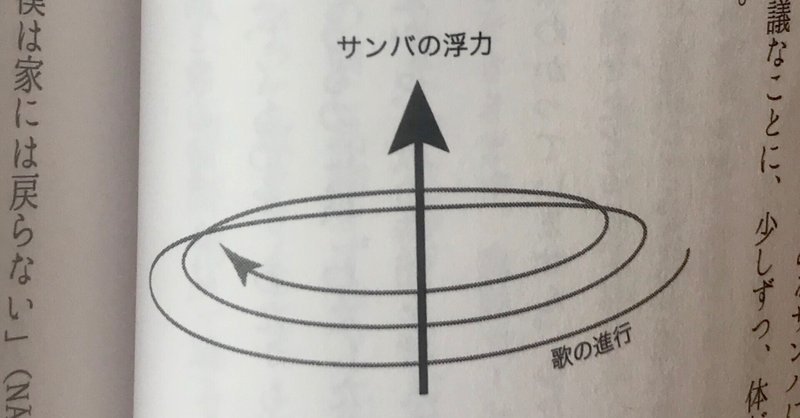

音楽は、音が聴こえる「瞬間」がいくつも積み重なることで生まれる。その「瞬間」群をひとまとまりの時間として認識してはじめて、私たちは音楽を体験できる。さっき歌われた出だしのメロディと、いま再び歌われたメロディが同じ内容であることに気がついたとき、それまで聴いていたこの音楽の軌跡が心のなかでゆるやかに動きだして円になる。気だるくも軽やかなボサノヴァのサウンドが繰り返されることによって浮遊感がうまれ、やがて円は螺旋に変わる。

ただ耳を傾け、音に身をゆだねることで初めて心がフワフワしてくるこの感じ。それこそが「サンバがサンバであるからには」という曲がもつ、私たちの心を動かす「しくみ」である。論理的な整合性のようなものを厳格にとらえるクラシック音楽の考え方が染みついていた私の耳では、この曲が、いや、音楽がこんな魅力を持ちうるとは想像すらできなかった。この論考を読んだだけでも、理論の鎧がとれて少し身軽になれた気がした。

この浮遊感をみちびく役割を果たすのがギターだ。歌よりも聞き手よりも一歩先に色彩を塗り替えるその和音こそが・・・と話は続くのだが、この先はぜひ本書を読んで確認していただきたい。

もうお気づきかと思うが、本書が分析するもう一つのものは、私たちが歌を聴くという行為そのものについての「しくみ」である。けっこう哲学的なトピックではあるが、あくまで音楽と心と体をたよりに考えるから「なるほど」と気づかされる内容ばかりで楽しい。

サンバではじまったエッセイは、先述のとおり、ジャンルをまたいで進む。ひとつだけ例をあげたい。

日本の唱歌「お正月」とアメリカミュージカル「虹の彼方に(Over The Rainbow)」には、目から鱗の類似点がある。それはつぎのようなものだ。

「もういくつ寝るとお正月…」とか "Somewhere over the rainbow..." と歌う最初のセクションは、夢の世界に思いをはせる歌詞。それらはどちらも長い音符でゆったりと歌われる。聞き手には、お正月や虹の彼方について想像を膨らませる時間的な余裕がある。

しかし、「お正月になったあと」や「虹の彼方にきたあと」へと想像を膨らませる次のセクションでは、八分音符がつづき、ことばが速くなる。このように歌い手の心象風景がスピード感をもって伝えられるので、聞き手はただそのイメージを追うことになってしまうのだ。なるほどたしかに、夢見心地なことばというのは勇み足になってしまうもの。洋を越えた国の歴史ある2つの歌には、意外な共通点があったのだ。

この他にも、「ブルース」のしくみを分析することを通してジャンルならではの「様式」とどう向き合うべきかを考えたり(プレクトラム音楽においてソナタ形式などの楽式について考える上でも役立つ回答が用意されている)、レコードやCDではなく「楽譜」をとおして音楽が流通/流行していた時代に生まれた音楽をひもといてみたりと、最後までワクワクするトピックが満載だ。

新たな流行歌が労働歌から生まれていた時代や、家で音楽を聴くために自分で楽器を弾いていた時代。ちょっと想像もつかないけれど、なんて楽しそうな時代だろうとも思う。過去には過去の、現代とはまったく異なる音楽文化があるということを知らずに暮らしていたということに気づかされた。本書は文化論としても楽しめる。

紹介された歌をまとめたプレイリストには、古今東西の歌がもつ魔法がつまっている。そんな魔法≒「しくみ」をなんとか言葉にしようと試みたガイドブックが『うたのしくみ』だ。私がもともと知っている曲は、超有名なものを除けば aiko くらいしかなかったのだが、楽曲の成立背景が都度ていねいに説明されるので問題なく読み進めることができた。

母音と子音のスキマの声色だったり、歌がうまれた時代背景について、これでもかというくらい丁寧に観察して、音楽の正体に肉薄せんとする著者・細馬宏通氏。そのストイックさと、「言葉にできない音楽を言葉で理解したい」という切実な矛盾する思いは、歌を愛する心の表れだろう。細部まで練り上げられた音楽表現を追求なさるプレクトラム従事者のみなさまになら、細馬氏の姿勢に共感していただけるにちがいない。

マンドリンと同じくらい「歌」を愛してやまない。そんなすべての方に読んでみてほしい一冊だ。来る3月には、なんと増補版が出版されるらしい。この機会にぜひ手にとっていただきたい。

【PR】やっぱりマンドリンの「歌」が聴きたいよ! という方にオススメしたいのが「8つのロシア民謡」という曲です。ロシア帝室地理協会の委嘱により各地の民謡を収集することになったリャードフが、収集した民謡を元に作曲したというこの曲は、民謡ならではのあたたかさとラフマニノフのピアノ協奏曲にも似た冷たさをあわせ持つ、二面性のある作品であるように思います。

日曜日の残り時間を満喫したいのに、明日の仕事が気になって身が休まらないYo・・・

そんなアンビバレントなキモチの日曜日の夜にピッタリ。しずかな部屋で聴きたいプレクトラムに仕上がりました。口ずさめそうで口ずさめないロシアの「歌」を、プレクトラムの響きでご堪能いただければと思います。

なお、もしあなたが働きたくなさすぎてヤケになって8つのロシア民謡を熱唱してしまい隣人に通報されたとしても、弊社では責任を負えません。度を過ぎた利用方法をとられる場合は自己責任にてお願い申し上げます。

(文責:モラトリくん)

*ヘッダー画像と本文中の画像は、いずれも本書から抜粋した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?