圧力損失って?

■圧力損失(⊿P)の算出方法について

何か配管設備を設計しようとすると、必ず算出しなければいけないのが「圧力損失⊿P」です。非常に重要なパラメータなので是非算出方法まで

マスターしてください。

なぜ必要かというと・・どんな工場にもポンプやファンは必要ですよね。

・ポンプ:水や原料を送液する

・ファン:空気や排ガスを送風する

そんな重要な設備の仕様を決定するにはどんな情報が必要なのでしょうか?

そう。それが今回のテーマである「圧力損失⊿P」なのです。

ではそもそも圧力損失とは何なのか?そして計算するにはどうしたら良いのか?

について本記事で解説してきたいと思います。

●そもそも圧力損失ってなに??

ポンプやファンは電動機(モータ)の力をシャフト、インペラ、そして流体に伝えます。ここではポンプを例に取ってご説明しますが、ポンプ出口の水は「たくさんのエネルギーを保有している」状態となります。

しかし、長い距離を配管内で旅する中でエネルギーはどんどん消費されてしまいます。また、その消費量は水の「流速が速い」ほど、「エルボが多い」ほど、「配管内面がザラザラなほど」大きくなってしまいます。

例えば・・人でも「速く走る」、「曲がり角だらけの迷路を走る」、「ザラザラな壁に体を擦りながら走る」ほど疲れますよね?

水も同じです。上記のような状況になればなるほど「疲れて」エネルギーを消費してしまいます。これがいわゆる「圧力損失」の正体なのです。

では、何故エネルギー損失のことを「圧力損失」と呼ぶのでしょうか?

これに関しては後日詳しく解説したいと思いますが、単純にポンプの与えるエネルギーは「圧力」が支配的だからです。流体のエネルギーには以下の3種類があります。

①圧力 ②流速 ③位置

そしてポンプの前後で増大するエネルギーは①の圧力が圧倒的に支配的なのでエネルギー損失のことは「あっそん(圧力損失)」と呼んでいるのです。

話を戻しましょう。

圧力損失とは配管を通る中で消費するエネルギーのことだと理解しました。

これは、ポンプを選定する上で非常に重要なパラメータです。例えば以下のような仕様のポンプがあるとします。

◎ポンプ仕様:吐出圧力40m(0.4MPa)×流量120m3/h

このポンプを圧力損失が41mのラインに繋いだとします。

・・・

・・・・

気づきましたか?この場合ポンプは揚液することができず、目的とする位置に水は到達しません。それは何故か・・

ポンプ出口にて40m(0.4MPa)エネルギーを保有していますが、道中で40mのエネルギーを損失した時点で、既に水に「進む力」はなくなってしまいます。

よって、簡易的に考えると目的地の1m低い位置で水は止まってしまうのです。

これではせっかく買ったポンプが無駄になってしまいますし、設備が稼働しないので操業に大きな影響を出してしまいますよね。かなりマズイ・・。

そこで、「圧力損失を事前に算出すること」が必要になるのです。

●圧力損失の算出方法

ここからは定量的に圧力損失を算出する方法について解説していきます。

圧力損失は以下の式で算出できます。

例えば以下の条件で圧力損失を出してみましょう。

【条件】:v流速=1.7[m/s],D内径=0.025[m],L直管長さ=100[m],f管摩擦係数=0.027[-]

答えは簡単⊿P=15.9m です。

皆さん計算できましたか?

ん?待てよ?

計算はできたけど、管摩擦係数fて??何??

と思うと思います。これは、管内面の状態に応じて決まる数値で「機械工学便覧」などに記載されていますので、本を手にってみて下さい。

今回の例題では新品のステンレス鋼を想定していますので、

①内径D25mm ②表面粗さε=0.045mm で考えています。

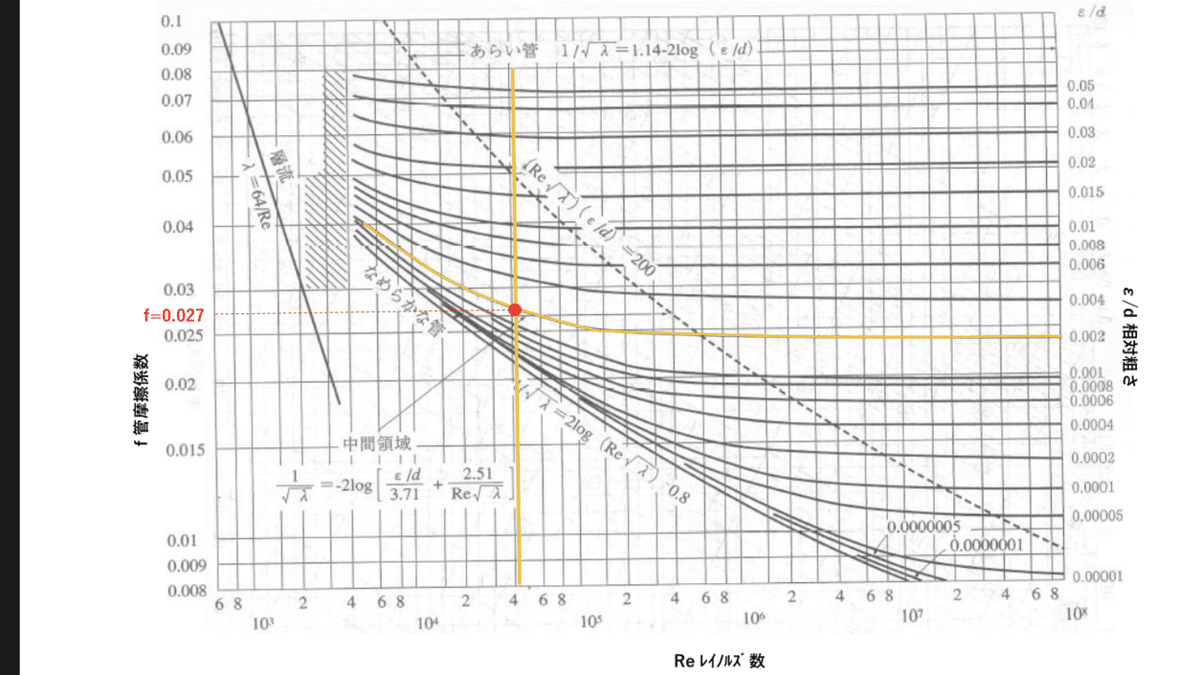

表から①と②の条件で調べていくと相対粗さε/Dは0.002であることが分かります。

さらにムーディー線図(これも機械工学便覧や配管のポケットブック等に載っています。)を見ると相対粗さ0.002で・・・

ん?横軸は・・レイノルズ数?なんじゃこりゃ?

と思う方も多くいると思います。

そう。管摩擦係数fを調べるには流体のレイノルズ数を調べる必要があります。

そもそもレイノルズ数とは・・「層流か乱流かを判断する指標」です。なかなか

この概念を理解するのは時間が掛かるのでまた別の機会にします。

いずれにしても、レイノルズ数は以下で算出できます。

先ほどの条件から算出するとレイノルズ数は約42,400と計算できます。

(粘度μは0.001Pa・s ※20℃水相当)

よって、ムーディー線図から管摩擦係数は0.027であることが読み取れますね。

これらの作業があってようやく圧力損失⊿Pは15.9mだと算出することができるのですね。いやいや・・なかなか大変です・・(汗

やれやれ・・

ようやく理解できた・・じゃあ下図のようなフローでポンプを選定する時は揚程16mのポンプを選定すればいいんだ。と考えた方

惜しいです!あともう少し。これまでの検討だけでは「実揚程」の存在を考慮できていません。

上図を見るとポンプから送水先のタンクレベルまで10mの高さがあります。

これが「実揚程」です。(実際の高さ)

これも、ポンプの能力に足してあげる必要があります。つまり・・

★ポンプの要求能力・・・⊿P+H=15.9m + 10m = 25.9m

となります。

「ポンプ圧力=○○m」とは「〇〇mの高さまで水を汲み上げる能力」

とも取れますね。

上記から要求能力ぴったりとすると、配管レイアウトの変更や配管経年劣化による

管摩擦係数の増大など、有事の際に能力不足になってしまいますので20%程度余力を持たせると良いと思います。よって・・

★ポンプの能力・・・25.9m × 1.2 = 31m

※あまり能力に余力を持たせすぎると低負荷運転、つまり低効率点で運転することになるため推奨できません。ポンプの揚程は必要最小限で選定することが最も省エネになります。

ここまで皆さんお疲れ様でした。圧力損失に関する解説は以上になります。

一旦 本記事の内容をおさらいします。

■圧力損失とは配管を通過する流体が消費してしまうエネルギーのこと

■ポンプやファンのある設備を設計する上でとても重要なパラメータである

■ポンプの揚程を決める上で必要なのは(1)圧力損失 (2)実揚程

■圧力損失の算出手順

・①流速 ②配管径 ③直管長さを決める。

・材質を決める。

・レイノルズ数を算出し④管摩擦係数を調べる。

・①~④から圧力損失を求める。

以上になります。

実はまだバルブや継手、レジューサーや分岐管など⊿Pを計算しなければいけないものが多数あります。ここで一旦話を区切りたいと思いますが、ここまで理解できたよ!って方は以下に進んで下さい。

〜バルブや継ぎ手の圧力損失〜

ここから、バルブや継ぎ手の圧力損失の算出について解説していきます。

まず、バルブやベンドを通過した際も圧力損失は生じます。例えば、90°ベンドを通過した際、流体は90°方向を変えることでエネルギーを消費してします。これは、人で例えると、直線を100m走るよりジグザグの道を100m走る方が疲れることに似ています。

そこで計算に使うのが「直管相当長さ」です。

以下の表を見ると、例えば90°×25Aは直管相当長さが0.9mとあります。これは「ベンドを1つ通過することは、直管を0.9m通過したことに相当する」という意味です。

イメージは湧きましたか?

もうひとつの例を見てみましょう。アングル弁×25Aでは直管相当長さは4.5mとあります。これは「アングル弁を1つ通過することは直管を4.5m通過したことに相当する」ということ。

このようにバルブや継ぎ手はそれぞれ直管何mに相当するのか?が決まっているので、圧力損失を算出する式の「le」に当てはめて、あとは直管と同じように計算すれば良いだけなんです。

しかし、この「直管相当長さ」ですがメーカーや企業によって定めている数値が異なるため、計算される前に自社にて設けている数値がないか、確認してみて下さい。

続いて、レジューサーや急拡大管の圧力損失です。

例えば内径25mmの管から50mmの管へチューブを拡大させた場合、どんな流れになるでしょう?

以下は簡単な流体計算ソフトで拡大感のベクトル図を撮影したものです。(手作り感満載ですみません。。)

このように、拡大部は「渦」が生成され、これが流体のエネルギーとして消費されます。これが圧力損失になります。

では、どのような条件でどの程度「損失」するのでしょか。以下にそれぞれの形状における計算方法を纏めます。

このように、各形状、拡大比率、拡大角度によって種々係数が設定されているため、拡大管が伴う配管の圧力損失を算出する際は使用して下さい。

これで、圧力損失の算出方法は終了です!ここまでマスター出来ていれば、大抵の計算はできます。あとは系内に圧力容器が存在するケースや、水が途中で相変化(例えば水→蒸気など)するケースの算出など、応用編もありますが、今後描く予定の「実用編」で紹介してみたいと思います。

ここで一旦学習は完了とさせて頂きます。長々とお付き合い頂きありがとうございました★

本記事に関する質問や、分かりづらい箇所等、色々皆さんのご意見を頂ければと思います。Twitterも結構ですのでお気軽に連絡下さい。

それでは!!