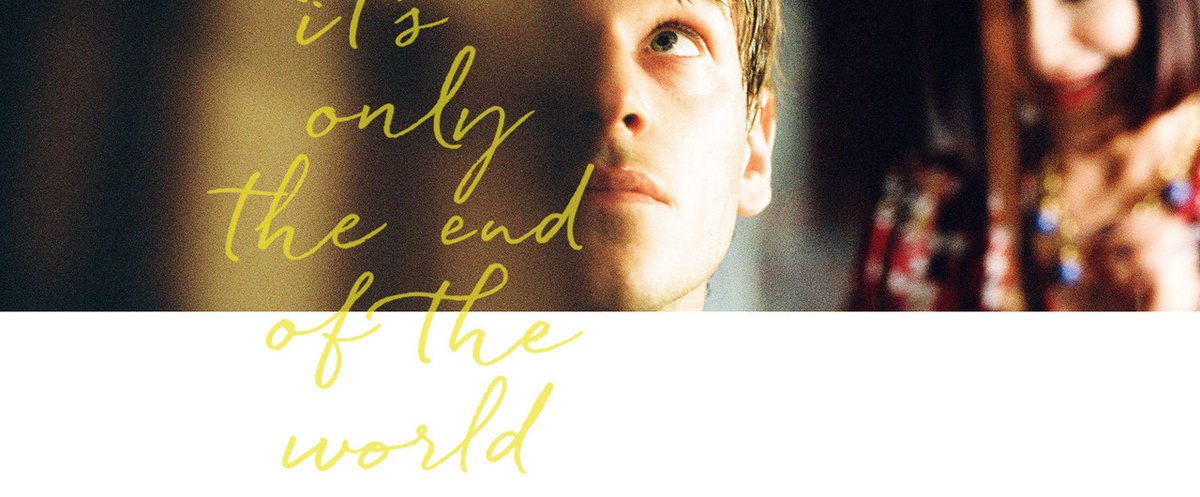

『たかが世界の終わり』

いい作品の定義ってなんだろう。と考えた時にいくつか思いついて、その中の一つに、観た人の感情を揺さぶるもの、というのがあった。

と言いつつ、あまり感情が揺れない自分にとっては実感のないもので、それは最近読んだ恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』という小説に描かれていた。

4人のピアニストを起点にとある国際ピアノコンクールでの出来事を描いている作品で、その4人のうちの1人、風間塵という天才少年の演奏を聴いた時、ある人は手放しで大絶賛し、ある人は猛烈に拒絶した。中間はなく、極端な反応しかない。賛否はともかく、全ての人の感情を動かしているのは、それが並ではなく、誰かにとって最高で、誰かにとって最悪の、傑出した作品だから。こう書くとトランプさんも同じですね。最悪派の声ばかり聞こえてきますが。

自分の観測上ではそういった感情の揺れ動きを起こす作品があるけど、いかんせん自分の体験上にないな、と思っていたら昨日めぐりあった。

「もうすぐ死ぬ」と家族に伝えるために、12年ぶりに帰郷する人気作家のルイ。母のマルティーヌは息子の好きだった料理を用意し、幼い頃に別れた兄を覚えていない妹のシュザンヌは慣れないオシャレをして待っていた。浮足立つ二人と違って、素っ気なく迎える兄のアントワーヌ、彼の妻のカトリーヌはルイとは初対面だ。オードブルにメインと、まるでルイが何かを告白するのを恐れるかのように、ひたすら続く意味のない会話。戸惑いながらも、デザートの頃には打ち明けようと決意するルイ。だが、過熱していく兄の激しい言葉が頂点に達した時、それぞれが隠していた思わぬ感情がほとばしる――――。(公式HPより)

上記の内容以外のことは何も起こらず、ルイが帰ってきてから数時間の様子が描かれているだけ。分かりやすい山場はなく、あるのは不躾で不要な会話と、沈黙、その2つを露出調整するような明るい音楽。「恋のマイアヒ」ひさびさに聞いた。

グザヴィエ・ドラン監督はインタビューのなかで、人間の「不完全」に惹かれると言っていた。人の話を聞かなかったり、怒りっぽかったり。それは過去作の『Mammy』や『わたしはロランス』でも描かれていたように感じる。

ルイを演じたギャスパー・ウリエルは、どの国の人でも、この作品に描かれた家族に感じるものがあると言っていた。

自分ももれなく感じるものがあったのだけど、それは激しい嫌悪感で、自分にとって彼らの不完全さは生々しすぎて、自分の原点を侵されているようで、猛烈に拒絶したくなった。

もう一回観る勇気はない。二度と見るもんか。と思っていたのに、一日過ぎた今、彼らのことばかり考えている。怖いもの見たさ、という感じだろうか。もう一度観たくなってきた。

まだ心はヒリヒリしてるけど、映像はとにかく美しいし、音楽もステキだし、お話もまあ楽しめない人もいるだろうけどすごいものだし、とにかく傑出してる。

ご鑑賞の際は、恵比寿ガーデンシネマというステキ空間でぜひ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?