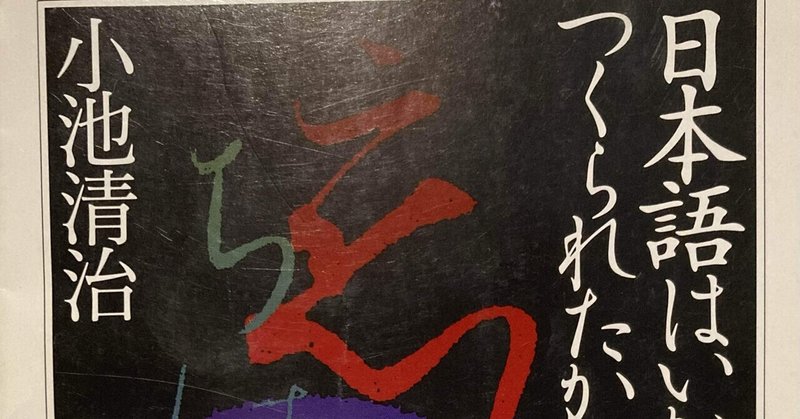

日本語はいかにつくられたか?

"古代の日本語は無文字言語として存在していたのである。そこに中国文化を背負った『漢字』という表意文字の完成した体系が入ってきた。それは日本語にとって何を意味したのだろうか"1989年発刊、本書は6人を軸に巡る日本語の自覚の歴史。素晴らしい良書。

個人的にはメタバース芸大RESTで『ことば』という授業を担当している事からサブテキスト的に手にとりました。

さて、そんな本書は日本語史、日本語文法の研究者であった著者が『日本語の自覚の歴史』といった視点の本を書きませんか?と編集者に勧められて筆を執った一冊で。それぞれに『日本語を創った』6人を6章立てで、太安万侶『日本語表記の創造』紀貫之『和文の創造』藤原定家『日本語の"仮名遣い"の創造』本居宣長『日本語の音韻の発見』夏目漱石『近代文学の創造』時枝誠記『日本語の文法創造』と日本史の時系列に沿いながら、わかりやすく解説してくれているのですが。

日常に用いられる話し言葉に近い口語体を用いて文章を書く。『言文一致』つまり『言葉と文章が一致している』のが当たり前になっている現在ですが。当たり前に最初は違った(=日本語で話し、中国の漢字で書く)古代から、様々な人の手により現在にたどり着いたのか。とても楽しい歴史追体験でした。

また本書はある程度、日本の歴史を知っている事が前提になっているので。本書をキッカケに、義務教育で学んだ知識のブラッシュアップ、より深い学びを結果として得れたのも良かったです。

日本語の誕生に興味ある方はもちろん、日本史好きな方にもオススメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?