骨董の日

江戸時代の戯作者・山東京伝が記した「骨董集」という本があり、

その中に9月25日という日付がみえることから、骨董・美術品のオークションを手がける株式会社古裂會が9月25日に記念日を制定。

骨董品の世界というのは、嗅ぐだけでなんだか楽しくなる。私は収集癖がないので、雰囲気を感じるだけである。とても不思議を感じる。

なぜだろう・・・別にそれがないと死ぬわけではないのに、それがないと死ぬみたいに欲しがる。その欲に乗じて、偽物も横行する。その真贋の駆け引きは実に味わいがあるし、真贋の見分けも含蓄が深い。小林秀雄の名高いエッセー「真贋」を想起した。そこに「裸茶碗に本物はあっても、箱や極め(鑑定書)のない偽物はないというのがこの世界の常らしい」という文がある。それで今度は裸茶碗だから本物だという業突く張りも出るのであろう。切った張ったの生き馬の目を抜くような骨董を取り巻く世界もまた、まぎれもない文化である。一億総専門家なら成り立たない世界なのであるが、実はほとんどの不動産も金融商品もなにもかも、素人相手に売るから商売になるのである。一億総断捨離なら物が売れない。さらに価格設定も人々が納得する価格設定よりも少し高めにする。満足しないよう欲望をつきなくするのが市場の原理のからくりである。ステータスを満足させるもうひとつ上のグレードの商品も用意する。骨董だけでなく日用必需品に至るまで、おしなべて同じ伝である。

これも小林秀雄のエッセーの中で、神様どおしが将棋を打つととてもつまらないものになるという意味の文が出てくる。すべてお見通しでは成り立たない。読み違えが起こるから、あるいは人の読みに限界があるからこそ勝負が成立する。もし神様が人間を作ったのなら、もう少しまともに作ればよかったのかもしれない。ただ、完璧でないからこその喜びも悲しみもあるのである。

この喜びも悲しみも箱書きというプロパティに飾り付けられる。そうして文物に物語がつくのである。なんにしても、物語をつけると骨董に化けるのである。

参考Note: 秋分の日

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

突然お目にかけた写真は、清の時代の皿である。この時代に作られている磁器の等級は厳格である。これには、黄色の釉薬が使われているが、この色は王室の権威を表す色である。すなわち、王室で使われた品であることがわかる。

清宫用瓷等级制度的严明,从釉色、纹饰、数量上都有严格的等级分配制度。尤其对于沾黄釉瓷器的品种规定,《钦定四库全书 国朝宫史 卷一七经费条》这种官方古籍善本中都有明确记载的,有文可考的。

在封建社会的清代王朝,黄色是皇家御用颜色,皇权尊贵的象征,平民老百姓是明令禁止使用的。即便是在宫廷里,也是有严格的等级划分的,尤其是黄釉瓷器更加严格。以黄釉瓷而论,长期被宫廷垄断,管理严格,是皇家尊严的一种体现。后宫中只有皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔,六个等级的人可以使用。

清の朝廷で使われた磁器・・・ずいぶん高いものであろうが、どうしてこれがここにあるのか。。。それについては、ふせられるか、あるいは尾鰭をつけて語られるかのいずれかである。故あってここにある。さぁ買うか買わぬか!

人から人へ文物が渡る。残されていく・・・そこにも物語がある。分別らしく、本来は博物館にあるべきものだろう、どうしてお前なんかがもってやがるという善人ばかりであれば、ことは簡単である。いや、カクカクシカジカ、それには深いわけが・・・どうしてもここになきゃいけない理由なんてでっち上げればいくらでも出てくるものである。たいてい、こうした具合に出てくる深いわけというのは、男女の綾(あや)か借金かのどちらかである。さもなくば血なまぐさい蓋をこじ開けることになる、剣呑である。

ものごとは情愛だったり、愛着だったりの積み重ねだ。そんなものを愛でずに、仏様にでも捧げて、きれいさっぱり忘れるのがいい。そうした潔さもまた凛とした清(すが)しいものを備えているが、禅的な無で、すべては博物館に集まってしまって手垢にまみえた物語は消しゴムの滓のように捨てられてしまう。物への執着は捨てられなかった情念の証なのである。あなたが、これを持っている理由があると、筋の確かな骨董屋ならそういう物語をその場でこしらえてみせるだろう。

ロダンは”美しい自然がある、自然の美しさといふものはない”といい、小林秀雄は”美しい花というのはあるが花の美しさというものはない”といった。

私の実家にも父の友人が借金の形においていった壺があった。陶器の作者は失念したが有名な作家の手によるものとのことだった。その真贋はさておき、壺は捨てられなかった。我が家の納戸の隅で異彩を放ち続けていた。父は小銭が財布にみつけるとその壺に入れていた。大ぶりの壺だったので、一杯になるまでは相当の年月が必要だった。一杯になったときに、父は借金のことも忘れようと両替し、壺も捨てた。最初から偽物だとわかっていたのである。ずっと金を返しにくるのを待ち続けたのだと母からきかされた。

骨董ときくたびに、私は壺ひとつにロマンを感じる。中国の皿に添えられた立派なプロパティに文化を感じる。”黄”という漢字一文字にもいくつものロマンや文化を感じるのであるから、それは壮大なテクスト(編み物)が中国の、あるいはその息吹を嗅いだ本朝の文化人の織りなす物語にこそ、愛でるべきものがある。

物品には物語がある。物品の物語というものはないのである。すべて人間の営みによって生まれる”なにか”である。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今日は魯迅の誕生日でもある。実はわたしは、中国の近代文学なるものにいまだに目を通したことがない。作品を読んでから、記事の翻訳にかかるとしよう。これは来年の宿題とさせてもらおう。骨董にのしかかっているものを感じながら味読してみようと思う。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・魯迅について

・骨董品

・フォークナーについて☆

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

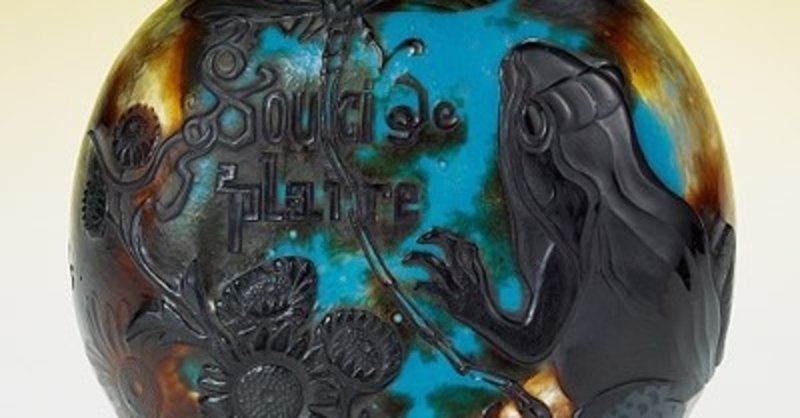

●見出しの画像

エミール・ガレ作 Souci de Plaire

ガレが「アンティーク・グリーン」と命名した、青緑の四層ガラス。

大一美術館所収の品で、パリの万国博覧会に出品された。

Souci de Plaire とは"好かれる望み”というほどの意味。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?