ミステリーの日

エドガー・アラン・ポー氏の忌日を偲ぶとともに、同氏の功績を称えるため10月7日に制定された記念日。

推理小説というジャンルの先駆者であるのだが、生涯貧乏だったという。ポーが生涯で稼いだお金は、トータルで6200ドルほどであった。

ビートルズは、「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のアルバムカヴァーにポーの姿を現し(参考URL)、アイアン・メイデンは「キラーズ」の3曲めに「モルグ街の殺人」を収録したりと、たくさんのアーティスト、もちろん作家にも与えた影響は多大すぎる。

今日は、日本に与えた影響を主にみていくことにしよう。

明治期としては、主なる流れとしては2つある泉鏡花に辿る線と、黒岩涙香に影響を投げる線とであるが、どちらもおぼつかないように感じる。風土の違いが色濃くでていて、ゴシックと近代的憂鬱と日本とがしっくりくるようになるのは、やはり、萩原朔太郎をまたなくてはいけないような気もするのである。ラフカディオ・ハーンの評論は、ややもすると狂気じみていて、理解できなかった覚えがあるが、ただ、ラフカディオ・ハーンがポーをたいそう気に入っていたことはわかるのである。

上田敏の翻訳は先駆的であるといえよう。フランス象徴主義の先駆としてのポー像を浮き彫りにするような翻訳は、この作家の魅力を伝えるのに大いに役に立ったとそこかしこでみる。漱石はポーとスウィフトの比較論の中で、”何うして、こんなに精密に数学的に想像することができたかと驚く”とスウィフトを凌駕するとして緻密な描写を称賛しているが、それは弟子の芥川にも引き継がれ、芥川はダニエル・デフォーとの比較論を披瀝するに至るのである。

鴎外は、自らドイツ語版のポーを訳出することをもって、ポーのもつ物語構造の豊かさとジャンルの多彩さを伝えた。

佐藤春夫の「西班牙の家」は、ポーの「ランダーの別荘」に着想を得たものという。ポーの読者として、大正時代を背負った佐藤春夫は「明治だけの大きさはないにしても、質的にはなかなか軽蔑できないいい時代」と大正を呼んでいるが、まさに大正時代だからこそ読める読み方というものがあるのかもしれない。夢を夢のまま描けるのが明治なのであれば、夢に空間的な実在感を与えて幻想の真実性を確保する方法が見て取れる。これは漱石が”numberの観念を人に与える”と言ったものとまさに同じことなのであるが、もっと色濃く、ツヴェタン・トドロフなどが説く幻想文学の概念の引き出しを開けておくのもいいかもしれない。読者に共感させること(善悪だけでは明治だという意味だ)。そして、日常の中への非日常の唐突な侵入などである。現実と非現実の対話的構造や、一人称語りの特権などが、その引き出しには入っているのだが、それは、大正作家が掲げる反自然主義や唯美主義といった手法にそのまま使える道具立てなのである。

牧野信一は、ポーの「ユリイカ」に携わり、この翻訳を上梓した半年後に死んだ。「牧野さんの死」の中で、夢が人生を殺した、ネルヴァルの死を引き合いに出してこう評したのは坂口安吾である。

横光利一は、形式的主義的文学論争を昭和初期のプロレタリア文学者相手にふっかけていたが、それはまさに、ロシア・フォルマリズムやヴァレリーの先駆者としてのポーを挙げて、”作詩哲学の教訓は次の意味で鋭く我々の道を照らすだろうーー常に断固として意識的計画的に構成せよ!」と文学作品の形式的自律性と意識的構成方法論を締める。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

理論のほどは、よくわからないが、ポーがこれほどまでに後世の文学者たちにとって、ないし、哲学的な意味としてとらえても、”先駆的”作品を数多く、いろんなジャンルに影響を及ぼしたのは明白である。

すなわち、文学に迫るのであれば、ポーから始めよというところなのであろう。そのつもりで早速親しみたい。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・ポーの影響

・ポーの作品を読む

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

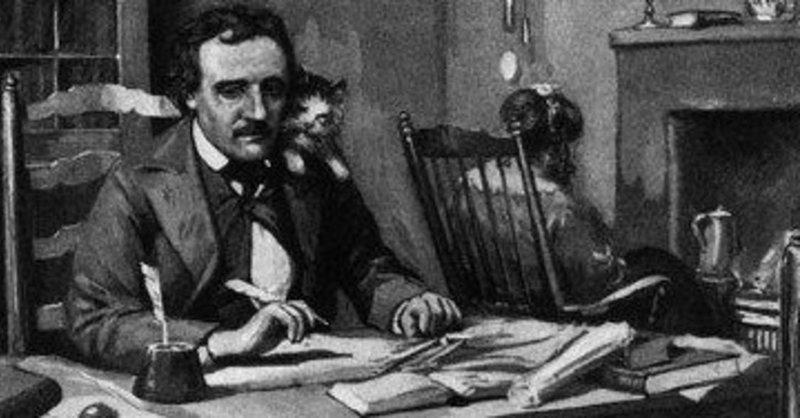

●見出しの画像

エドガー・アラン・ポーとカテリーナ(猫)。

いつも執筆中に肩には飼い猫がいたという

(画像はお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?