おまわりさんの日

今日は稲荷の日だ。でも、今月に限らない。

毎月17日は稲荷の日(語呂合わせ)なのだ。

さて、この場合はこのnoteはどうするんだろう。

毎月稲荷の日を書くのか・・・・

それでもよいのかもしれないが、さすがにネタが持たない、、、

と思いきや、

稲荷だけで勉強したいことはいくらでもある。

・稲荷信仰の始まり

・秦氏との関係

・秦氏と朝鮮国家の関係、秦の始皇帝との関連

・秦氏の日本で果たした役割

・稲荷と荼吉尼の関係

などなど・・・

なので毎月はこれらを紐解いていこうと思ったが

年イチで書くことにする。

---------------------------------------------------

毎月の記念日が制定されている場合には

任意の月に記述するが年一回とする

(6−17−1)

----------------------------------------------------

さて、

今日はおまわりさんの日らしい。

1874年6月17日巡査制度ができた。

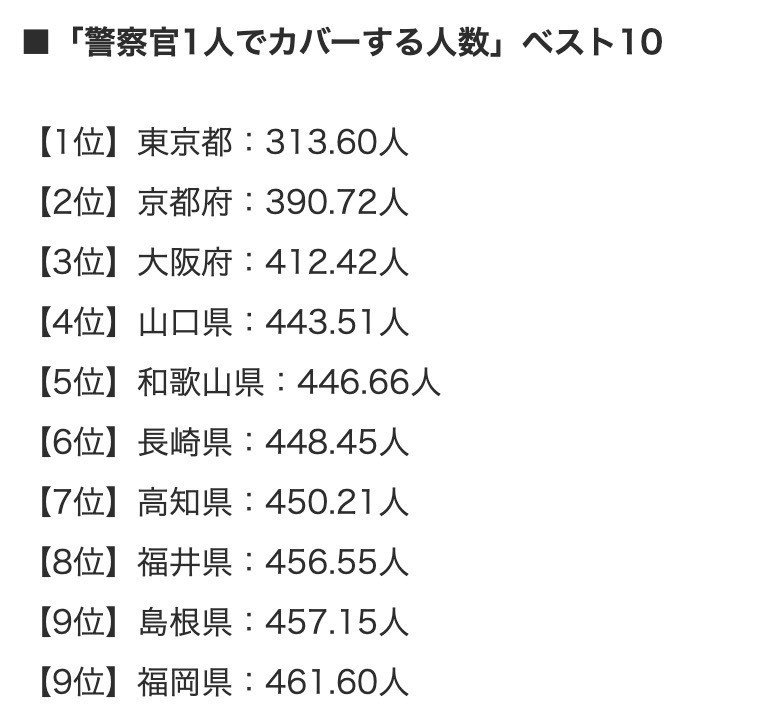

●警察官一人あたり何人の人をカバーできるのか

という数字がある。都道府県別にランキングしているのだが

東京都は1人で300人くらいを面倒みていることになる。

この過不足を議論するときには犯罪発生率とバーターになるだろう。

犯罪発生率でみると大阪がトップであるが件数でいうと2%である。

(年間犯罪件数を人口で割ったもの)

話を単純にすると”大阪は1人の巡査(もとい警察官が)が412人もの人を

見張っているのだが、年間で8人(のべ)を見逃してしまう”ということになる。犯罪ゼロが目的なら増員すればよいのだが、

犯罪ゼロなんて、果たしてそんなことが可能なのだろうか、、、

また、人数を増やせば犯罪はほんとうに見逃さなくなるのか・・・

警察白書の数字をならべて、うんうん唸る日にすることもできなくはないが

そんなことを考えるべき人は別にいる(笑)

ここで、過去記事を引用する。「又蔵の火」という藤沢周平の作品を読んだときの感想文である。

読書感想文というものが

あまり好きでなかった。

読書を縛るものである感覚が強いのだ。

読書とは、もっとざっくばらんでよいと思う。

時期を変えて読み直してみたり、

また、どんな話だっけ?と忘れてみたり

それでもいいし

少し読んで投げ出してもいい

それこそ、つんどいてもいいのである。

感想文などを書こうとすると

もちろん完読しなくてはならないし

どことなく肩に力が入ってしまう。

「又蔵の火」は自分にとって

しばらくほっといてほしいと思ったくらいの感銘を受けた。

文にできないのである。

感想や感動を文章にすると陳腐になる。

つたない感想文よりも再読できる状態のほうがどんなにかよいであろう。

それでも、ともかくもいったん筆を執った以上は

書いてしまうことにする。

テーマとしては

いわゆる悪人が出てくる。

そして悪人の方の視点で書かれたものだ。

この加担は正義を重んじる人は毒である。

薬丸岳の「悪党」も悪人がでてくるが

正義とはなにかというより

被害者側が悪人への復讐をどう捉えればよいのか

という葛藤がある。

暴力をもって復讐を遂げればことがすむのか。

実際に主人公は姉が暴行され死にいたらされた被害にあい

復讐に燃えもするのだが

考えもする。

そうしたことが、何になるのか。

探偵になった主人公は

加害者たちがどのように赦されるかについて

考える。

たとえば、加害者が相も変わらず

暴行を繰り返すなどの行動に出ていれば

赦されないと判断する

しかし、

悔い改めていれば赦されるのか。

それでも憎悪はやはり消えないのであるからして

赦すことが不可能なのだ。

だとすれば、どんなことになるのであろう。

平板な勧善懲悪では済まされないテーマに挑戦した

小説だった。

主人公の父(当然のことながら 被害者の肉親だ)

は、主人公に「俺たちは絶対に幸せにならないといけない」という。

ひとつの解決策でもあると思えるのだが

主人公はやはり、すんなり納得するわけにもいかない。

探偵という職業を父は

もっと笑顔になる仕事をしろ、と咎める。

いつまでも執着する主人公を咎めた言葉である。

一般に人が悪人になるのは

社会学的な法則みたいのがあるのであろう。

その法則の流れに飲まれてしまった側の人々に

逆流は無理であるという法則だ。

警察などの権力によって社会から一時的に隔離しても

無駄である。

このように極論してしまったが

もちろん、例外はある。

しかし悪人の悲哀はその”戻れなさ”にある。

突然むくむくと業というが性(さが)に踊らされて

再び悪の側に進んでしまう彼を

藤沢の筆は冷徹にしかし慈しんで描く(ように思える)

比較的 初期の作品だが

焦点がアンチヒーロー。

実に秀逸で

心の中で思わず応援してしまっている自分がいる

しかし、いずれの短編も末路は悲哀に覆われているのだ。

いったん悪の道を覚えた人間は

どうしても足抜けできない構造がありそうだ。

抜け出そうとしてもがく人々も

突然やってくる衝動や

世の中の出来事のせいで

よき道への積み上げを瞬間的に放棄せざるを得なくなる。

そして、その放棄が実に潔かったりするから

なおさら哀切が募る。

絡め取られた人には

抜け出す狡さが必要だが

肝心なところでその狡さを用いないのだ。

私的な意見としては

悪の道を覚えた人は

共同体で保護する道以外には方法がないと思う。

それはしかし実現不可能でもある。

悪を完全になくすというのが根本治療であるからして

悪が完全になくなることがない以上

しかたのないところなのである。

だからこそ

その輪廻を断ち切るためには

幸せにならなくちゃいけないのである。

それにしても、自分にとって

匪賊への憧れや哀切はどのようにして出てくるのか。

人々の中に共通にしてあるのか

自分固有のものなのか

絶対的な善が偽善であって

悪は所詮相対的なものでしかないのか

考え続けようと思う。 ●人間にとって悪というのはなにか・・・という哲学的な議論を展開しようと思ってやめている。(所詮、結論は出せないだろう)

観点としては

・復讐は是か非か

・悪から抜け出せない構造

の2点を論じているようで、論じていない記事だ。

”考え続ける”とか調子のよい言葉で締めくくっているが

いずれのテーマも物語として楽しむべきで、それを真剣には考えなくていい境遇にいる自分を幸せに思う。

そのテーマについても結論なんか出ないであろう。

●感想文についても前半で触れている。

学校などで課題となるそれは、いわゆる読書したよというエビデンスにすぎないと思うので、先生から「それじゃあ、あらすじじゃねーか」って言われても気にする必要はない。感想をすらすら書ける読書なんて、読書体験という観点からみたら大した読書ではなかったということであると個人的には思うのである。

おまわりさんと関わりをもったのは、人生を通じても片手ほどしかない。

自転車を盗まれたとき、財布を落としたときくらいか・・・

これからも、あんまり関わりを積極的にもつという気にはなれないし、ならないほうがよいのである。だから、遠巻きに感謝する存在ということである。

じゃあ来年は何を書こうか・・・

---------------------------------------------------

とくに話題がない場合には

テーマを変更してもよいことにする

(6−17−2)

----------------------------------------------------

来年のことはまた来年考えることとしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?