空堀の記憶~71年前の空堀~

(空堀の記憶 2016/9/2 メモ)

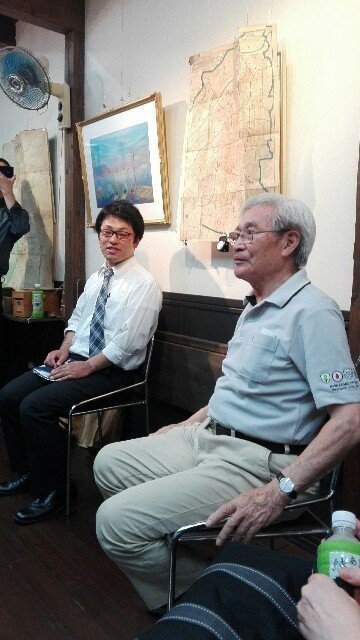

9月2日に開催された「71年前の空堀」というテーマで鰹節の丸与商店のご主人Oさん(87歳)をゲストに、戦中の空堀の様子についてお話された。

※2023年現在、90歳をすぎてもなお現役です

お店のことなどこちらの記事を参照に…

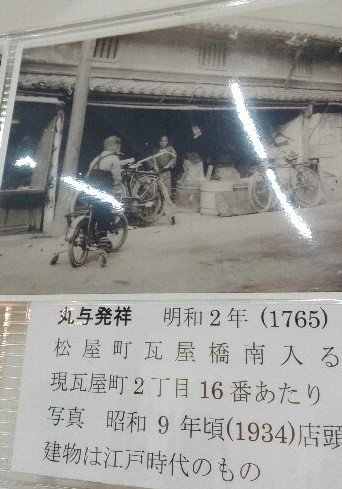

「丸与岡田商店」の歴史

お店は250年前、江戸時代に現在地から少し離れた松屋町にて創業される。当時は、鰹節というよりも乾物屋であったのではと推察される。削り節が出た頃に鰹節など出汁で扱うモノがメインとなったそうである。

松屋町にあったお店が昭和9年に道路拡幅のため立ち退きになり、一旦は、地蔵坂の近く(大阪市立中央小学校のグラウンドそばの坂道)に移転したが、その後、昭和15年10月に現在の空堀商店街の中に落ち着いたそうである。

子ども時代の話

昭和10年代の大阪は、大大阪と呼ばれている頃で、水道、ガス、電気が一般家庭にも通っていた。(全部ではない)電気は主に照明器具が家庭に普及していた。変電所で古い電球を持っていくと新品に交換してくれた。

尋常高等小学校にて、6年間の義務教育の後、5年制の(旧制)中学校へ進学。昭和16年から戦争になり、中学校の授業では、軍司教練(銃を持ってほふく前進、敬礼など)が中心であった。4年間(戦後すぐ学校制度が変わり、本来は5年生だが、1年繰り上げで卒業した)のうち1年間は学徒動員で大正区にある大運橋の近くの工場に市電で通っていた。

戦時中の話

戦争始まった当初はまだモノがあったが、金額統制により、モノの金額が決められていたが、まだ商売は成り立っていた。しかし、その後、モノがなくなっていき、配給制となり、商売が成り立たなくなる。

戦争が始まった当初(昭和16年~19年)は、配給といっても米1日2合程度あったが、昭和20年になると食糧が尽きてくると、もっと食べるものがなかった。戦後しばらくは、進駐軍(主に米軍)からの食糧配給であった。

他に、衣類も切符で個人で持てる量を決められていた。服というよりも主に下着であった。下着は繊維の質が悪かった。軍司教練でほふく前進をするとすぐ破れるので、最初に当て布を当てて使っていた。

昭和20年の大阪大空襲

それ以前から空襲対策に家を暗くする、防空壕を作る、消火訓練などが行われていた。焼夷弾は木造家屋を燃やすために投下された。雨が降るような音がする。爆弾は、甲高い音をして落ちてきた。爆風や音でガラスが割れたり、家が壊れる。

家の屋根の上で空襲の監視をしていたら、天王寺、瓦屋町や島ノ内が燃えるのも見えていた。その頃は一週間おきぐらい、数えきれないぐらい空襲があった。家の裏にも焼夷弾が1発だけ落ちたが、バケツリレーで延焼を防げたので一部の家しか燃えずに済んだ。

1番大きな空襲で松屋町の近くまで火が来た。延焼しないようにみんなで高津原橋の角の家を潰しそうとしたが、なかなか潰れず焼失した。火は、今の南高校やスーパー(戦後の公設市場)の辺りで止まった。

火が止まった時には、鉄筋コンクリートの建物と蔵が残っているだけで、遠くまで焼け野原であった。

水道はあったが空襲であちこちの水道管が破裂し、漏水していたので空堀は特に高台だったので水圧はなかった。ガスは、空襲になる前の早いうちから圧力がなくなってた。ガスタンクは被害なかった。

終戦の前日に大阪城にある砲兵工場が爆撃された。

終戦後のこと

戦後、鶴橋(猪飼野)で闇市があり、在日朝鮮人や中国人が商売をしていた。

昭和24年に統制経済が解除し、25年に中央市場が再開された。

この頃から商売再開。自転車で買い付けに行っていた。

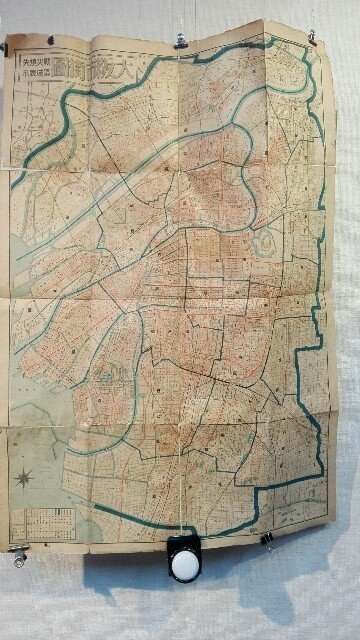

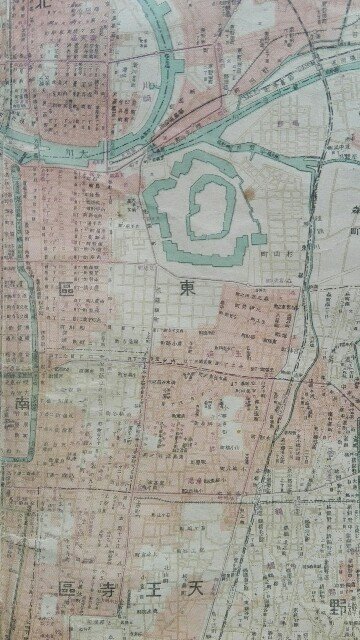

大阪戦災地図

昭和22年ごろにつくられたという「大阪戦災地図」を見せていただいた

地図上には戦災で焼けた部分が赤く塗られており、大阪市の中心部は、空堀の周辺部だけが広範囲に白く残っている

サポートいただけると大変うれしいです! 空堀のお店に貢献するために使いたいです。