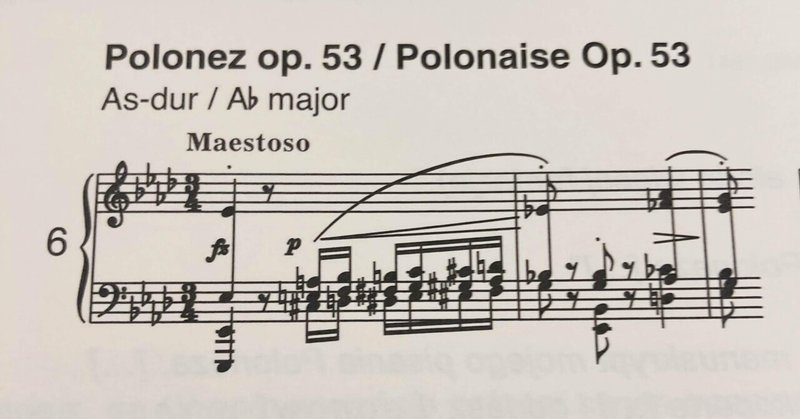

ショパン「英雄ポロネーズ/Polonaise Op.53」

英雄ポロネーズって、元気をもらえませんか?4月の亀井聖矢さんのハクジュホール1日2公演、アンコールで「英雄ポロネーズ」を弾いてくれたのですが、昼と夜で解釈・表現をガラっと変えて出してくれました。今回は、この英雄ポロネーズについてのご紹介です。

読んだのは、Frederick Chopin, as a man and musician(Niecks, 1888)、約130年前のショパン研究書。著者Niecks(ニークス)によれば、この研究書は、一次データに基づいているとのこと。リストやフランショームなどの音楽家、グートマンなどの愛弟子、その他関係者への取材を通じて得た情報と書簡が、元ネタになっています。

スコットランドに長く住み、エディンバラ大学の音楽教授にもなったニークスは、この研究書でショパンの権威として有名になったそう。後年、内容の一部に疑問符も付いたようですが、2011年、ポーランド国立フレデリック・ショパン研究所(The Fryderyk Chopin Institute)が、最新の研究結果を脚注に付けて、ポーランド語版を出版しています。

前置きが長くなりましたが、この1888年に出版されたこの本から2か所、英雄ポロネーズの記述を拙訳にて紹介します。はじめに、ショパンの愛弟子グートマンの言葉から。こちら、エキエル版のポロネーズ集にも収録されています。↓

グートマン:「ショパンはいつも、非常に静かに弾いていて、滅多に、正直ほとんど、ffを弾かなかった。例えば、ポロネーズ As-dur

(Op.53)では、私たちが耳慣れているような調子でショパンは轟音を響かせることが出来なかった。あの有名なオクターブのパッセージなど、ショパンはppで始めて、ほとんど音を大きくしていくことなく、そのまま弾き続けていた。」

これについて、ニークスは、ショパンは自分の健康状態を考え、省エネでも効果的な演奏ができるように工夫していた、と述べています。

もう一つは、著者ニークスによる英雄ポロネーズ評です↓

ニークス:「ポロネーズOp.53(A♭ major 1843年12月出版)は、ショパンの最も感動的な作品の一つで、圧倒的な力と情熱の炎が表現されている。しかし、これを、あの夢見るようなノクターンやエレガントなワルツを作曲した同じショパンが作ったとは。

ポロネーズOp.53のはじまりは、ショパンの怒りや焦燥感、息苦しいまでの激情に悶える様子が表現されている(六の和音の強烈な連続、うなりをあげる16分音符の音形、導入16小節の打ち寄せる不協和音)。その苦しみの後、必ず勝利が待っている、大胆不敵に挑むのだ、とショパンは叫んでいる。

さらに進むと、左手の執拗な16分音符のオクターブの反復のところでは、馬の足音、武器や拍車の音、そしてトランペットが聴こえるではないか。「やー!」という威勢のいい鬨の声が聴こえるではないか。勇敢な騎士たちが近づいてきて、目の前を通り過ぎていく様子が見えるではないか。

ピアノフォルテの巨匠だけだろう、この軍隊の音の絵を十分に表現できるのは。作曲者の健康状態は、彼にそういう演奏を許さなかっただろう。」

あの亀井くんの2回のアンコール、ショパンが奏でた音を想起させる演奏と、ショパンが描いた軍隊の音の絵を十二分に表現した演奏、この2つを聴かせてもらったのかもしれません。そして、ショパンが一番気にしていたノーブルさ、どちらの演奏にも表現されていました。ハクジュホール公式Facebook に、支配人様による亀井くんのこの公演の感想と素晴らしい写真が掲載されています。大変嬉しいことに、絶賛して下さっています。下に、当日演奏したショパンソナタ3の最後の部分、亀井くんのツイッターにあがっていたものをご紹介します。

残念でならないニュースもありますが、こういう時こそ、私のナンバーワンピアニスト亀井くんを応援したいと思います。次回から、亀井くんのリストプログラムの公演に向けて、リストシリーズを少しやろうと思います。リスト書簡集の英訳本(1894)を使います。今回も最後までお付き合い頂き本当にありがとうございました!

(References: Niecks, 1888; Polonezy, National Edition of the Works of Fryderyk Chopin, edited by Jan Ekier)🔚

コンサート2公演@ハクジュホール

— 亀井聖矢 Masaya Kamei (@mkyanyanpiano) April 14, 2021

終演しました。

1日2公演という、非常に精神の持続が難しく、しかも勢いだけで何とかなるプログラムでもなく。

ただどちらも全力で心を込めて、というより魂の全てを尽くし、演奏させて頂きました。

常套句ではなく、本当に皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。 pic.twitter.com/6aS6TqrIE1