サイファーシステムについてちょっと調べてみた。(2024/06/09配信台本)

この記事はこちらの配信の時に参照する台本を兼ねています。配信後更新して解説記事にしています

正直な告白をします。この記事が面白かったと思ったり役立ったと思ったりした方は、「ハート」のマークをクリックしていただけると嬉しいです。承認欲求を満たしたい。

注意:本記事は全編無料です。応援いただけると軽率に買ったサプリメントの翻訳や利用、感想とか捗るので、ちょっと試験的に販売ボタンをつけてみます。

注意2:このページのアマゾンへのリンクは確かアフィリエイトが設定されてると思います。思いますってのは、若い頃に設定したっきり忘れてるからです。10年かけて最近500円ほど帰って来ました。素人でも時間をかけるとお金が返ってくることあるんですね、アマゾンのアフィリエイト。

注意3:最近DriveTHRU RPGのアフィリエイトプログラムにも参加しました。そのため、リンクをクリックして購入すると私に幾ばくかの謝礼が入るシステムになります。RPGのソースブックを紹介した結果手に入れた金でRPGのソースブックを買う、という永久機関を発明してノーベル賞取りたいのです。

TRPG ニュース

D&D 5e 2024 のモンスターブックの表示が公開されたよ

イカしたビホルダーを中心に、足元にはゴブリンやミミック、クラーケンと思われる触手、ゼラチナスキューブもいるし、ディスプレイザー・ビーストの触手もちらっと見える。躍動感があって楽しそう。

裏表紙もこんな感じ。『究極のファンタジー動物図鑑』とは煽ってくるのう…。

あと、限定版の表紙はこのサイトから確認出来る。なかなかアーティスティックだな…これはこれでほしくなる。欲しくなるが、買うとなると個人輸入で高く付くんだよな…

DM's Guild でエベロン関連PDFが20%割引中!

The Eberron Anniversary Sale has launched! Save on more than 800 titles for a limited time!

— Dungeon Masters Guild (@dms_guild) June 8, 2024

Details here: https://t.co/GyRpgt1X2o#dnd5e #dungeonsanddragons #TTRPGs pic.twitter.com/oyhz2JVUgB

エベロンは自分が好きな世界観。

低級な魔法が一般的な技術として普及し、大陸横断鉄道や飛空線なども実用化している世界。4年前まで5つの大国が勢力を変化させながら100年間続いた大陸を分断する大戦「最終戦争」魔法的な大事故「喪失の日」により突然休戦。5大国のうち1つは突然崩壊、残る4つの大国はその事故が波及するのを恐れ一旦休戦したのだが…しかし4年も経つと陰謀もうごめきはじめ…という一歩間違うと剣呑な世界。

「D&Dにあるモノはすべてある」 と言う触れ込みですが、同時に「属性と種族は紐付かない」 という原則もあるので、善のレッドドラゴンも悪のセレスチャルもいるし、ゴブリンもオークも(煙たがられてはいるものの)大都市では市民生活を送り、しかし辺境の法治の行き届かないところでは傭兵崩れのゴブリンが山賊まがいのことを行い村や旅人を襲っていたりする(そしてゴブリン退治する冒険者や保安官なんかもいる)と言った風情。

所謂『剣と魔法のファンタジー』とは一捻りあるややSF的なガジェットも出しやすい世界なので、ぼくはこの世界観にいろんなごった煮で混ぜて遊びたいなぁ…と思いながらあんまりまだ出来てない、でももっと踏み込んでやりたい、みたいな気持ちでDMしています。このエベロンセッティングがらみの書籍が20%引きで販売されるので、興味のある人は今のうちに揃えておくといいかもしれませんね。

オススメの本をいくつか挙げておきます。

Eberronicon: A Pocket Guide to the World

まず1冊というとこれ。「エベロニコン:世界のポケットガイド」 この本はプレイヤーが「ヴァラナーってどういう国だっけ?」とか「エベロンにおけるゴブリンってどういう扱いだっけ?」とかの情報を「設定の秘密の部分に触れない程度に」短文でまとめているアンチョコ集です。

これはDMも設定の備忘録だったり、プレイヤーに説明しても構わない範囲を知ったりするのにとても便利な本なので押さえておくといいでしょう.オススメです。

The Korranberg Chronicle: Map Perilous

「コランベルグ・クロニクル:地域別危険度マップ」とでも呼ぶべき本か。PDFにして500ページ以上という物量に、コーヴェア大陸のエリア別危険度を示し、そのエリアにいがちなNPC、動物、モンスター、主要なネームドNPCやネームドモンスター、組織、派閥、ドラゴンマークのエージェントや職員といった説明やスタットブロックが盛りだくさん。シナリオネタに困ったら開いてみよう。そこに沢山の情報が詰まっている。

Exploring Eberron & Chronicles of Eberron

エベロンのオリジナルデザイナーであるキース・ベイカー氏が執筆した「非公式」エベロン設定資料集が上記2冊。それぞれ300ページ近くの大ボリュームに新しいアートやまだ知らない設定、細かい伝承の深掘り、シナリオ作成のアドバイスなど盛りだくさんだ。なんで非公式なのかというと、WtoCの公式出版物ではないからだ。エベロンと言う世界設定は、D&Dの新世界設定を公募する企画でトップに登り詰めて採用されたのだが、その際に様々な権利はWtoCが確保してしまっているので、キース氏が書いたとしても「公式」と言うためにWtoCが出版しないといけないわけで、それ以外の作品は基本「非公式」の伝承なのだ。

とはいえ、もちろんその設定を使うも使わないも君次第だ。作者本人も「これは"私のエベロン"に出てくる設定に過ぎない。君たちも"自分のエベロン"を作ろう」と言っている感じだし。公式設定も色々利用して自分のキャンペーンを構築するのが楽しいもんですからね。

Advanced 5e Sci-fiセッティングボックスセットのKickstarterが始まったよ

ぼくが愛して止まない、D&D 5eのEPSON互換機こと「Level Up:Advanced 5th Edition」(通称A5E)用Sci-fiセッティングで遊ぶためのサプリメント「Voidrunner's Codex Sci-Fi Box Set For D&D 5E & Level Up: A5E」のKickstarterプロジェクトが始まったよ。A5EのKickstarterは「出版物が出来てから募集をはじめる」ため、プロジェクトが成立したらその数日後にはDriveTHRU RPGの無料ダウンロードリンクが届く。まぁ、だから実質Pre-OrderなのでKickstarterを使う意味があるのか…と言われるとちょっと微妙な感じではあるが…

このボックスセットには3冊の本と200個近いトークン、Narrator(このゲームでのGMのこと)用のスクリーンなどいっぱいはいっている。デジタルでもVTT用のトークンが付属する。その分ちょっとお値段は張るが…

以下のリンク先に、この本の序文が載っているので読んでみるといい。スペルジャマーの代替だと思っていたけど、案外しっかりとSci-Fi設定を遊べるセットにするつもりだな!?ってちょっと驚いた。SFガジェットやSF的種族を通常のD&D側に混ぜることも出来そうだし、これを使ってバリアピークへの遠征の「その後」をやってみるのもいいかもしれない。

参考資料にカウボーイビバップやマクロス、AKIRAなんかも含まれているので、遊べるSci-Fiジャンルは広いぞ。1冊持っておいて損はないかもしれない。

The Game Master's Handbook of Proactive Roleplaying 読み始めたよ

先週紹介したけどマイクが切れててろくに説明に無かったやつ、機械翻訳でボチボチ読み始めたよ。2/5くらい機械翻訳にかけてざくっと読んだ。

この本はぼくが普段見ている Youtube チャンネル GINNY DIさんが序文を書いたってことで気になって読んでみたんだよね。あと、皆さんのご協力でこの本一冊分程度のアフィリエイトが貯まったから、と言うのもあります。皆さんここのサイトのリンクやYoutubeのチャンネル経由で買ってくれているのですね、有難い。多謝。

で、読み始めたのですが、如何にして自分の世界にPCを引き込むか、PCに目的を決めてもらって、その目的に沿う・あるいはその目的に反するNPCや組織を設定して、PC達の行動を決める基準となるモノを沢山用意する、と言う感じなのかな。組織を作るときのコツ、著者が実際に行った組織やNPC構築のケーススタディなども豊富でなかなか読み応えがある。興味があったら皆さんも目を通してみてもいいかもしれない。オススメします。

あと、GINNY DIさんの最近の動画、めちゃくちゃ興味深く見たので皆さんにもお勧めしておく。

「ジェンダーの異なるキャラを演じる際のハウツー」と言うことで色々。「考えすぎてもいけないとは思う。でも"目の前に本当の女性がいる"場合に君そのロールプレイして不快感を呼んだりしない?」ってアプローチで「こうしてみるといいかもねって感じでアドバイスしてくれているのでぼくはこの動画気に入ってます。「声のトーンではなく口調でジェンダーを表現する方法」なんかも別の動画にあるみたい。

CYPHER SYSTEMが気になって色々調べ始めたよ

この前実施してたバンドルで、欲しい本が2冊あったから入手したんですよね、Cypher Systemのコアルールブックとそれに付随する様々な出版物(下記リンクのバンドルセールはすでに終了しています)。

欲しかった本というのは、重厚長大都市セッティングブックのPtolus(Cypher System用だが都市設定の記述は流用出来る)と、The Weird(様々なモノに「変」な特徴を加えるのに役立つランダムチャート集。この本は本当に面白いので特集をいつかする)。この2冊合わせて80$は超えてくるので、25ドルで47冊という大判振る舞いは非常に有難かった。

そのついでに入手出来た、目的以外の大量の本もにもとりあえずざっと目を通してみた…のだが、今ひとつCypher Systemというゲームの仕組みがつかめない。

能力値が3つあるのはわかるが、プールとエッジの違いとか、キャラ作りにおける3つの形容詞・名詞・動詞とか、ちょっと読み込みきれなかったんですよね。

というわけで、他にいい副読本はないかと探した結果、ありました。Cypher System Rules Primerという無料の小冊子が。

この小冊子、43ページのうち冒頭の17ページに「CYPHER SYSTEMの遊び方」として簡潔にまとめられた情報があり、その後ろに簡単なアドベンチャーとサンプルキャラが付随する。現代を舞台にちょっとした専門スキルを持った一般人が無人の豪邸を探索する…と言った感じのシナリオ。汎用システムなので、現代でもすぐに遊べるってことをアピールしている模様だ。

システムのキモ

あらゆるタスクの判定をd20を1回振って決める

タスクとはダイスロールをして乗り越えるべき困難だったり試練だったりを総称して言う。広義には攻撃ロール・防御ロールも含む。全てにおいてd20を振って指定の目標値以下が出れば成功 というシンプルな判定だ。「d20+修正値」ではない。タスク難易度は1~10。ダイスの目標値は難易度の3倍。つまり0~30である。これは難易度7以上の行為はそのままでは達成不可能

GMは難易度を決め、PCはその難易度を下げるために何が使えるかを提案する

例えば、崖を登る必要があるならクライミング技能が役立たないか、ロープをもっているならそれを使えばどうか、など覚えているスキルや装備品・援助(総称してアセットと呼ぶ)、スタッツ(能力値)を消費して「限界を超える」行為エフォートの使用などで難易度を緩和していき、より0に近づけていくのだ。

サイファーシステムの売り

これは徹底的に進められた抽象化と、膨大なまでに用意されたセッティング集・データ集だろう。これらの内気に言った者を組み合わせれば「あらゆるジャンルのゲームをすぐに遊べる」わけだ。

とはいえ、このゲーム、沢山の書籍が出ているがデータヘビーというわけではない。能力値は3つ、キャラクター作成は以下のような短文を作る事でキャラクターの特性や能力値を決定していく。

私は形容詞(ディスクリプタ)な名詞(キャラクタータイプ)であり、動詞(フォーカス)である。

これはどういうことかというと、形容詞・名詞・動詞がキャンペーンセッティング毎にリストアップされ、その組み合わせでスタッツやスキル、特殊能力などを獲得し「自分のキャラはこんなやつですよ」という肉付けにも利用していくワケだ。

名詞(キャラクタータイプ)

これは一般的に「クラス」に当たるモノで、基本ルールにはウォーリアー(戦士)・アデプト(術士)・エクスプローラー(探検家)・スピーカー(交渉人)が用意されているが、これはキャンペーンセッティングによって色々入れ替わる(例えばNumeneraの場合基本は GRAVE(戦士系)・NANO(術士系)・JACK(盗賊系)の3種だ)。そして、ベースのキャラクタータイプに「もう少し体術の上手い戦士」とか「魔法も使える盗賊」とかの「フレーバー」を利用して習得スキルを変更したり出来る。形容詞(ディスクリプタ)

これは、「凶悪な」とか「温厚な」とかの「君のキャラはどういう性格・行動指針の持ち主なのか 」を示す要素で、同時にスタッツのボーナスやスキル、特定の判定が有利になったりする特殊能力などが手に入る。動詞(フォーカス)

これは「何が得意なのか」とか「何をモットーとしているのか」とかの「キャラの得意なこと・出来ること」を示す要素で、アビリティを入手するために使う。

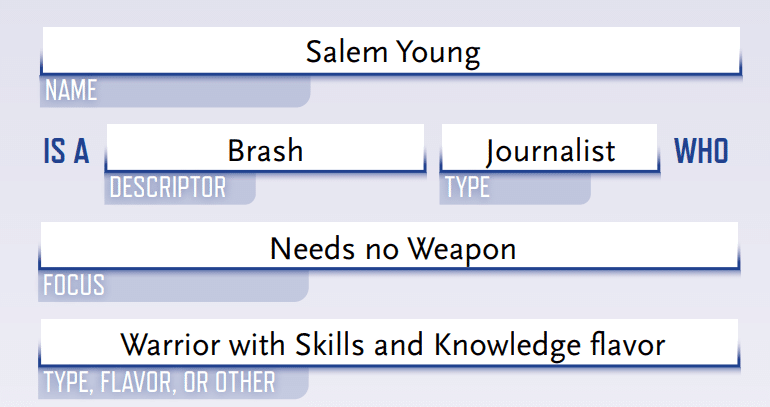

サンプルのキャラで言うと、こんな感じだ。

セイラム・ヤングは「生意気 な ジャーナリスト で武器は使わない 」というキャラクターだ。ジャーナリストのベースキャラクタータイプはウォーリアーで、そこにフレーバーとして「技術と知識」を加えて調整したと言うキャラだ。これにより、「素手である程度戦える」ジャーナリストのキャラが完成する。

この"選んだ言葉"により、能力値やスキル、特殊アビリティなどを積み上げ、自分のキャラをカスタマイズしていくのがCYPHER SYSTEMのやり方だ。

タイプ・ディスクリプタ・フォーカスはそれぞれ段階があり、成長するとやれることが増えていく。長期キャンペーンなんかも出来そうだが、ワンショットでも十分深みのあることが出来そうなシステムに仕上がってるな、という印象だ。実際遊んでみると変わるかもしれないけど…。

大量のキャンペーンセッティング本

サイファーシステムには、所謂「ホワイトカバー」と呼ばれるキャンペーンセッティングを作るための「素材」とその素材を活かした「サンプル世界」が纏まった「ホワイトカバー」と呼ばれるシリーズがある。ホワイトカバー、ってのはまぁ本のカバーのトーンが白ベースだからですね。

上からスーパーヒーローもの・ヒロイックファンタジー・Sci-Fi・おとぎ話(フェアリーテイル)・ホラー・ポストアポカリプスとジャンルは多岐にわたる。前半は「このセッティングに必要なモノ、作るべきモノは何か」とか「このセッティングにおける類型的ストーリーアーク」「このセッティング向けの新しいキャラクタータイプ・フォーカス・ディスクリプタ」とかが纏まっている。その上で後半の半分にサンプル世界観とその世界観で遊ぶワンショットアドベンチャーが2本ほどという構成だ。

ワールドビルディングしたい人向けの資料としても使えるのでオススメだ。楽しく読んでいこう。

このシステムがはじめて採用された遠未来SF「Numenera」

そして、CYPHER SYSTEMがはじめて採用されたTRPGがNumeneraだ.この世界設定はぼくも大好きで、10億年後の地球という構えのでかさが気に入っている。5eで遊ぶためのデータ集も別途出ているので、ぼくはこの設定を一部取り入れた上でD&Dのキャンペーンを遊んでみたいとも思ってる。

上記二冊がNumeneraのコアブック。Discovery一冊で十分遊べるが、Destinyを加えると世界の広がりがより一層伝わるという構成。

Numeneraの本は大量に、マジで大量にあるので、バンドルセールやっているときにまとめ買いするのをオススメする。どれを読んでも歯ごたえが凄い。"なんかわからん"モノから、"本当に何を言っているのかわからん"と言うモノまでそろってる。ハイ・ストレンジSFっていうんでしたっけこういうの…

Numeneraのガジェットを5eで遊ぶためのマテリアル

これはD&D5eに遠未来SFガジェットを導入するためのソースブック。Numeneraの世界設定部分を切り離し、クリーチャーとサイファー(遠未来SFガジェットを総称してこう呼ぶ。1回限りしか使えない強力な武器や謎効果のアイテム)、キャラクターセッティングのデータなどが詰まっている。あと、このアドベンチャーを遊ぶと世界に遠未来SFガジェットが戻ってくると言う導入用ワンショットシナリオも付いてくる。

これは、前述の Arcana of the Ancientsを使ってD&DルールでNumeneraの第九世界で遊ぶためのソースブック。大体設定とNPCデータで構成されている。これ一冊あれば、他のNumeneraセッティング本のデータも流用出来ると思う。

あとは、エベロンやプレーンスケープ、スペルジャマーなどにも流用が効く、SF風モンスターデータ集のこれもオススメだ。本当にカッコいいアートのモンスターが目白押しだ。

あと、FF14TTRPG遊んだ

遊びましたよ、FF14TTRPG。

実際言われていたとおりD&D4eの香りが残っていますが、機会攻撃の概念が無くて、範囲攻撃も味方を巻き込まない(同時に敵の範囲攻撃も敵を巻き込まない)し、あと予兆という「事前にどこに攻撃が与えられるかわかる」システムもあって味わいが違いマスね(手練れの人曰く「ドラゴンアームズに手触りが似ている」とのことですが…)

だいぶ楽しいので、正式なルールブックが出たら買うと思います。お値頃の値段で売って欲しい。可能ならPDFもだして欲しい…

最近気になるKickstarterプロジェクト(KICKしてない方)

人気TTRPG系YouTuberのDungeon CoachさんがD&D5eの問題点などを解消しリファインした新作TRPG DC20 のプロジェクトをはじめたのですね。

登録者数が6万人弱の人気チャンネル運営の人だし、自分のサイトで執筆物を販売しているので実績はある人なんです。それは間違いない。

とはいえ、ちょっと急激に立ち上がりすぎなんですよね。もう100万ドルを突破しているんですよKickstarterで。

これはまぁ、Dungeon Coachさんの友人のYoutuberが推薦してくれていたりすると言う効果もあるし、OGL騒動から向こう「自分たちのゲームを作ってその手にしておかなければ…」という焦りも創作をしているサイドにあるのもわかるんですが…ちょっと持ち上げすぎかな…という気もしてきてなぁ…などという居心地の悪さも感じてしまう。いや、様々な選択肢が出来るのは良いことだと思うのですが、5年後残ってるゲームってどれほどあるのかなとも同時に思ったりはする。

まぁ、ぼくもTales of the ValiantをPledgeした身なのであまり人のことも言えない気はするんですがね…

と言うわけで今週はこの辺で

アラフィフおじさんのTRPG語り(偏見とか色々ある)はここまで。次回も何か出来るといいなぁ。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?