【5e】Tales of the Valiant Deep Dive 【世界で一番知られているRPGの第五版】プレイヤーハンドブックス編

サマリー

今回から配信の台本を兼ねた事前投稿を進めていく

TRPGニュース

D&D 5e 2024 のプレイヤーハンドブックのアートやコンセプトなどが公開

Flee,Mortals! がD&D Beyondに登場

Cypher System バンドル絶賛実施中。この本も資料としておすすめ度高い

有志によるBest of Sly Flourish 100の日本語訳公開。

Black Flag Roleplayng SRD の私家版翻訳実施を宣言します。

本題

Tales of The Valiant のDeep Dive(浅瀬で)

以下の三冊の記述を比較してみる

D&D 5e プレイヤーハンドブック(2014)

Level Up : Advanced 5th Edition : Adventure's Guide

Tales of the Valiant : Player's Handbook

注意:本記事は全編無料です。応援いただけると軽率に買ったサプリメントの翻訳や利用、感想とか捗るので、ちょっと試験的に販売ボタンをつけてみます。

正直な告白をします。この記事が面白かったと思ったり役立ったと思ったりした方は、「ハート」のマークをクリックしていただけると嬉しいです。承認欲求を満たしたい。

注意:本記事は全編無料です。応援いただけると軽率に買ったサプリメントの翻訳や利用、感想とか捗るので、ちょっと試験的に販売ボタンをつけてみます。

注意2:このページのアマゾンへのリンクは確かアフィリエイトが設定されてると思います。思いますってのは、若い頃に設定したっきり忘れてるからです。10年かけて最近500円ほど帰って来ました。素人でも時間をかけるとお金が返ってくることあるんですね、アマゾンのアフィリエイト。

注意3:最近DriveTHRU RPGのアフィリエイトプログラムにも参加しました。そのため、リンクをクリックして購入すると私に幾ばくかの謝礼が入るシステムになります。RPGのソースブックを紹介した結果手に入れた金でRPGのソースブックを買う、という永久機関を発明してノーベル賞取りたいのです。

今回からは…

自分のチャンネルの配信台本を兼ねて、noteにざっくりと今週の配信内容のサマリーを書いていきます。これを配信後に修正すれば立派に記事として仕上がっていくし、配信時も迷わずWebやPDFをお見せすることが出来ると思ったので。思っただけで出来るとは言ってない。それはそうですが…やる努力はお見せしたい。

今週のTRPGニュース(2024/05/19)

D&D 5e 2024 プレイヤーズハンドブックの表紙アートなど

ゲーム情報雑誌Game Informer 誌の記事にて、2024年に発売する新しいPHBのカバーアートが公表された。

今年4月から1年かけてD&D 50周年を祝っていくわけですが、現在50周年企画プロダクトの発売はこんな予定になっていますね。

■ Player’s Handbook 2024(2024年9月17日発売)ゲームを次のレベルに引き上げる改訂版のプレイヤーズ・ハンドブック。プレイヤーにさらなる選択肢や構成の拡張を用意し、第5版のルールに魅力的な要素を追加する次期“ダンジョンズ&ドラゴンズ”キャンペーンの必需品。

■ Dungeon Master’s Guide 2024(2024年11月12日発売)自分自身のゲームを進行するための専門技術を分かりやすいアプローチで学び、従来よりも簡単にダンジョン・マスターになれる改訂版のダンジョン・マスターズ・ガイド。

■ Monster Manual 2025(2025年2月18日発売)改訂版モンスター・マニュアルには、プレイヤーキャラクターと対峙する敵の選択肢が“ダンジョンズ&ドラゴンズ”の歴史において前例がないほど豊富に用意される。

なお、ここではじめて価格の情報が出てきました。価格は 49.99$ だそうです。これは限定版の価格なのか通常版の価格なのかわかりませんが、全384ページの厚さで旧版の定価(49.95$)とあまり変わらないのは頑張った結果でしょうかね…とはいえ、Amazonで常時セール販売しているので初物のお値段かもしれない。

さて、日本語版のサポートは継続というアナウンスもあったので、遠くないうちにこの2024のPHBも発売されると信じているのですが…今の為替レートから言うと…

え~、許すまじ円安でございますね。

Flee,Mortals! がD&D Beyondに登場

公式D&D キャラクタービルダーサービス D&D Beyond に、MCDMProduction の Flee,Mortals! が登場したぞ!

Flee,Mortals!は非常にイカしたアートと非常に手応えのあるデータ・ギミックが詰まっている2023年度のTRPGベストプロダクトの一つなのだが、それがD&D Beyondにやってきた!手強いゴブリン、手強いバグベア、手強いタイムレイダー(腕が四本あって未来装備で世界を渡って略奪に来るMCDMオリジナルヒューマノイドモンスター)を、お手軽にD&D Beyondのセッションに登場させられるぞ!

遭遇集の Where Evil Livesも5月の末にリリースされる。2冊セットで買えば割引もあるぞ。

なお、PDFで読みたい人はこちらだ。

Cypher System バンドル絶賛実施中

Cypher System というのは、Monte Cook Games が発行しているTRPG。マルチジャンルなゲームを統一した平易なルールで遊ぶ、というナラティブ指向が割と強めの d20 ゲームですね。

このシステムがはじめて導入されたのが、ボクの大好きな世界観「第9世界」という遠未来地球でのサイエンス・ファンタジーを遊ぶ Numeneraなわけですが、今回のバンドルはNumeneraは含まれていません。

そのかわり、Cypher Systemを使ったキャンペーン運営のための資料やワンショットシナリオ、デッキ類のPDF、そしてゲームマスター指南書も含めた 47冊が25.00$の超破格値!で売られているのです。

このバンドルの中でもオススメの本が2冊。それぞれをPDFで普通に買うと 2冊合わせて80$ 以上するのでここで買ってしまうのがオススメ。資料としても上質なので持っていて損無しです。

Cypher Systemは汎用システムですが、白いトーンの表紙がトレードマークの「ジャンル別キャンペーンセッチング作成指針」に「サンプルキャンペーンセッティング」が付いた本が沢山出版されてて、この記述はどのゲームにも応用が利くと思います。

Ptolus: Monte Cook's City by the Spire

プトラスという一つの街の設定をまとめたキャンペーンブック。データ記述はCypher System の形式なので 5eにそのままは使えないが、街の中の様々な記述やNPCの伝承や様々な街の仕組み、エンカウンターのチャートなどはいくらでも流用が効くのでオススメ。正価では59.99$するので、中身に興味があるならこのバンドルで買うのが吉という気がする。ただ、上記のDriveTHRU RPGで買うと5eのデータとオマケの300ページ近い副読本も付いてくるので、セール狙いで時期をみてこっちを買うのも良い…気はする。

モンテクックが D&D3.0開発の頃から社内でプレイするときに使っていた独自世界設定を1冊にまとめたと言うことでクオリティの高さも折り紙付きだが…この本の最大の特徴は物量。そう、物量。

全672Pの中にびっしりと一つの街の様々な街区についての詳細が載っており、それらがほぼすべてサイドバー上のハイパーリンクから参照可能になっている狂気の本である。物理版なんかこの分厚さですよ。

レビュー動画なんかもあちこちにあるけど、ボクがオススメするのは「こんな分厚い本どうすればいいの」と戸惑いながらそれでもレビューしてる Mr. Tarrasque さんの動画です。全部で3本あるけどまだ終わってなかったはず。

ボクもまだ読み切れてません。だってクソ分厚いから…。

The Weird

これはですね、「様々な事象に"変"な特徴を加える」ためのランダムチャート集です。ファンタジー世界の宝物に、宿屋に、国に、NPCのタトゥーに、クセに、SF世界のクリーチャーに、乗り物に、とにかく様々な「変」をくっつけるためのチャートです。

ただ宿屋を出すだけではもの足りないが、プレイヤーが忘れられない何かを取り付けるために使う。それがこのチャート。

この本のチャートには4段階の「変」のレベルがありまして、それに酔って出てくる「変」の次元が異なってくる。

INTERESTING(興味深い)

リアクション:”滅多にあることじゃない。”

猫を例に挙げると…:その猫は赤く光っていた

SURPRISING(驚きがある)

リアクション:”まて!こんなのあり得ない!!”

猫を例に挙げると…:その猫は人の言葉を喋りはじめた

GONZO(異常だ!)

リアクション:”クソ…なんだってんだ!?”

猫を例に挙げると…:その猫は自分を小型化したロボットを口から吐き出しはじめた

WHIMSICAL(幻想的な…)

リアクション:”これは…夢か!?”

猫を例に挙げると…:その猫が歌うと、月へ向かって橋が架かる

こんな風にですね、「変」の度合いを調節出来るわけです。とにかく奇妙な結果が沢山載っている面白チャートブックなので、普段のゲームに刺激のスパイスを加えたい人にはお勧め。どんな表があるかはサンプルを見てくれると良いと思います。

有志によるBest of Sly Flourish の日本語訳公開

ひでさんという有志の方が、Sly flourish の記事を日本語訳して掲載しています。D&Dに限らず様々なゲームマスタリングやプレイングに応用が利く記事がありますので、最近ゲームマスターをはじめた人からゲームマスターはじめて20年以上のベテランさんまで幅広くお役立ちの記事がそろっています。

Sly flourishさんのブログエントリはほとんど CC4.0として公開されており非商用利用は自由に出来ますので、こういう翻訳も気兼ねなく出来るというとこでもあります。ひでさん、Mike.E.Sheiさん、ありがとうございます。

ボクが感銘を受けたのはこの記事あたりですかね。非常に励みになった。

Black Flag Roleplayng SRD の翻訳作業開始(自分が)

で、こういう作業に触発されて、はじめました。翻訳作業。機械翻訳を中心に使ったモノですが、それでも日本語で読めるのは良いことなので…

これは今日ネタにする Tales of the Valiant のシステム参照ドキュメントを翻訳したモノを公開する場所です。まぁ各章を翻訳して貼り付けたモノがモリモリ表示されていくという感じです。

協力していただける人がいると嬉しいです。このために Discord のチャンネルも用意したので…。連絡は Youtube チャンネルのコミュニティに書いてるメールアドレスに連絡いただくか、Twitter アカウントの、このツイートに対してリプライしていただけると…

https://t.co/wNz5MbCuGj#DNDJ #TRPG #ダンドラ #ToV

— mash@十番町の会 (@pipechair) May 16, 2024

多分年単位で時間がかかるし、これにフルタイムかけることも不可能だけども、チマチマ日本語訳して公開する意味はありそうと思ったのでNotion使って作り始めた。応援よろしくです。手伝えそうな人がいたらお願いしたい気持ち。

このドキュメントは ORC ライセンスの下で翻訳を進めて公開しています。

原文はこちらです。あとWiki版もあります。

本題:Tales of the Valiant DeepDive!!

というわけで、今回の本題。Tales of the Valiant の読み込み企画をやっていこうと思います。これは何回かやるかも知れません。

せっかく手元にD&D5eとA5Eもあるので、読み比べも良いと思ったというのもあります。というわけで、今回はこの辺の本をまとめてざっくりと読んで解読していきましょう。

キャラ作成のプロセス(記述通り)

まぁ、慣れてきてしまうと「どんな順番でキャラを作るか」は割と手順をすっ飛ばしてしまうわけだけども、ルールブックをちゃんと読むと「どの順でステップアップしてほしいか」はデザイナーの意図も含まれているわけで、ここから比べていこうか。ここを比べた上で、それぞれのステップの違いも見えてくると思うので。

D&D 5e の場合

まずは 5e SRD つまり D&Dの場合はどう記述されているかを引用する。

種族(RACE)の決定

お馴染みのヒューマン・エルフ・ドワーフなどの種族をまず決める。このとき、様々な生得的特徴や能力値の追加、時には言語も追加されるのでそれもメモしておく。クラスの選択

ファイターとかウィザードとかローグとかのクラスを決める。このとき選んだクラスでヒットダイスや習熟、初期装備品が決まる。能力値を決定

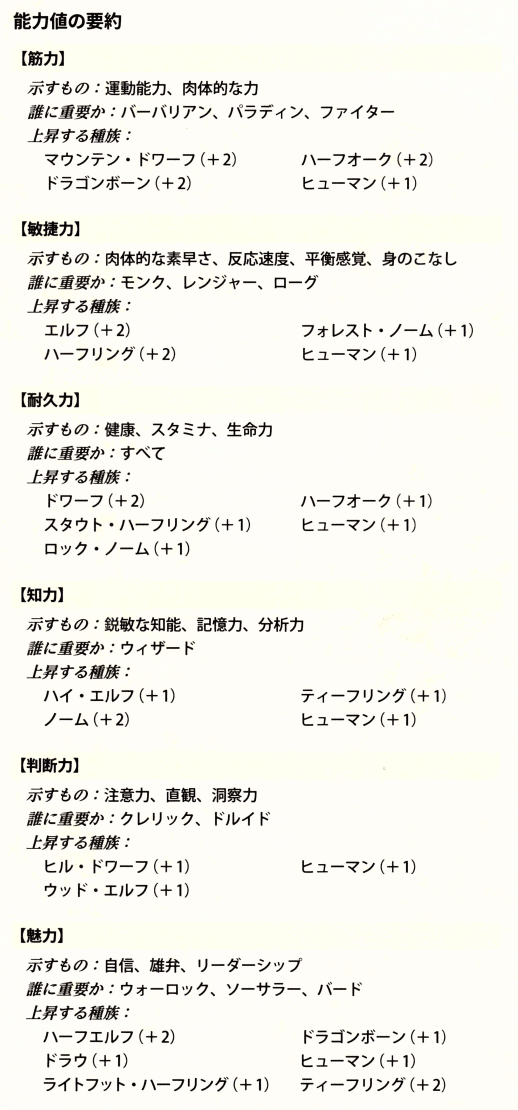

能力値をここで決定する。決定方法は色々あるが、標準的な能力値配列を上げると以下のようになる。

15,14,13,12,10,8

能力値をPoint-BUYするときの初期値は27である。キャラクターの背景設定

キャラクターの背景を選択して肉付けを進めていく。属性を決定し、人格的特徴・尊ぶもの・関わり深いもの・弱みを背景にくっついている表を振ったり選んだり、自分で考えたりして、背景に含まれる装備品・習熟・言語を手に入れる。装備を決定する

大体の場合はクラスと背景で初期装備は決まるが、クラスによって決まる初期所持金から装備を購入する手段もある。DMと相談しよう。仲間との関係を話し合う

ここまで埋まればキャラのデータは完成している。あとは一緒にパーティーを組むPC太刀との関係などを話し合ってみよう。

Advanced 5e の場合

Advanced 5e の場合は、どのようなステップでキャラクターを作成していくかをリストアップしていく。

能力値を決める

決定方法は色々あるが、標準的な能力値配列を上げると以下のようになる。

15, 14, 13, 12, 10, 8

能力値をPoint-BUYするときの初期値は27である。起源(Origins)を決める

Advanced 5e では単純に「種族」を選択しない。そのキャラクターはどんな環境で生まれ、育ち、どんな運命を背負うのか。それを4つの要素に分解して選択する。それは血脈(Heritage)・文化(Culture)・背景(Background)・運命(Destiny)であり、この組み合わせでキャラクターの特徴が決定する血脈(Heritage)を選ぶ

これは自らの生まれの血統を意味する要素。ドラゴンボーン・ドワーフ・エルフ・ノーム・ハーフリング・ヒューマン・オーク・プレーンタッチド(異界の影響を受けた種族。ティーフリングかアアシマールを意味する)のいずれかを選択する。そして、全てのキャラが獲得出来る特徴(traits)と、亜種族を表現可能にする血脈特徴(Heritage Gift)を一つ選択出来る。

ハーフエルフやハーフオークは「Mixed Heritage」として、特徴・血脈特徴を混ぜて取得可能になる。ハーフエルフの場合、エルフの特徴を取った上でヒューマンの血脈特徴を1つ選ぶ、と言ったように。文化(Culture)を選ぶ

これはどのような環境で育っていったかを意味する要素。一応血脈別に「推奨される文化」の欄はあるが、ドワーフの血脈がエルフの文化で育っても良いし、ハーフリングの血脈がハイエルフの文化で育ってもいい。文化で獲得出来るのは文化的な特徴(traits)と習得言語だ。文化的な特徴は項目に列記されているもの全てを獲得出来る。背景(Background)を選ぶ

これは冒険者になる前の経歴を意味する項目だ。能力値増加、技能習熟、道具習熟、追加の習得言語、そしてキャラの肉付けとなる人脈(Connections)と想い出の品(Mementos)を獲得出来る。運命(Destiny)を選ぶ

これは冒険者としてのモチベーションだったり最終目標だったりを決めるものである。これにより「キャラクターのインスピレーション獲得基準」が明確になる。またこの選択により属性が决まる場合がある。

冒険者クラスを決定する

クラスはD&Dと同じ12クラスに、更に戦場をコントロールする「マーシャル」と呼ばれる軍師クラスを加えた13から選ぶ。なお、一部クラス名は変更されている(モンク → Adept,バーバリアン → Barserker,パラディン→ Herald)

クラスでは、ヒットポイント・ヒットダイス・初期装備用の所持金(その所持金で買う推奨装備品も提示される)が決まる装備品を購入する

一応クラス別に推奨装備品は提示されるが、装備品を買うための初期所持金から購入しても良い。Adeptだけ極端に初期所持品が少ないが、彼らは1レベルから素手でまともな攻撃が出来るので…

Tales of the Valiant の場合

Tales of The Valiant も、最近のRPGの流行りに倣ってか、「種族」はない。伝統と文化の組み合わせでキャラクターの来歴が決まる。そして「生まれでも育ちでもそれだけでは能力値は変化しない」と言う哲学を見せてきた。

キャラクターのコンセプトを決める

自分がどんなキャラクターで遊びたいのかイメージを固める。一緒に参加するプレイヤーと話し合って見るのも大事だ。クラスを選択する

D&Dにある12のクラスに、魔法で駆動する発明品を使って戦闘を行う「メカニスト」を加えた13クラスから選ぶ。クラスからヒットダイス・ヒットポイント・防具習熟・武器習熟・道具習熟・セーヴィングスロー習熟・技能習熟・初期装備を手に入れる。能力値を決定する

能力値の決定法は色々あるが、標準配列は以下のようになっている。能力値をPoint-BUYするときの初期値も異なり32である。

16, 14, 14, 13, 10, 8血統(LINEAGE)を選択する

ドワーフ・エルフ・ヒューマンなどの生得的な特徴を決める血統を選ぶ。血統にはビーストキン(野獣の特徴を引き継いだ獣人)・ドワーフ・エルフ・ヒューマン・コボルド・オーク・サイデリアン(異世界の影響を受けた種族。アアシマールとティーフリングに分岐する)・スモールフォーク(「小さき者」を意味する種族。ハーフリングとノームに分岐する)の8つの血統から選ぶ。遺産(Heritage)を選択する

どんな環境で育ってきたのか、その文化の何を引き継いできたのかを示す「遺産」を選ぶ。一応血統ごとに推奨遺産が存在するが、好きに選択して構わない。遺産では言語・技能習熟や初級呪文を手に入れる。なお、ハーフエルフやハーフオークのような「混血」の表現は「血統がエルフ、遺産が都市」などで表現する。背景(Background)を選択する

背景は、冒険者になるまでのキャリアを意味する。これにより特技(Talent)・技能習熟・道具習熟or言語・装備が取得出来る。キャラクターは必ず特技を取得することができ、これによりキャラクターをより多様化出来るわけだ。装備を決定する

今までのクラスや背景で獲得した装備をまとめる。GMが許すなら、装備品表でのトレードを行い装備を入れ替えることも一応可能だ。

能力値決定の差異

まず、能力値そのものは全てのルールブックで同じだ。要するにいつもの6つの能力値だ。そして、修正値表も同じだ。だが、決定的に違うところがある。「どのタイミングで能力値が最終決定するか」「種族ごとの能力値合計値の差異」である。

D&D 5eでは、種族ごとにプラスされる能力が異なる。ヒューマンの場合は全能力値が+1されるか特技にと能力値+2のボーナスとなるし、亜種族によっても手に入る能力値合計が異なったりする。この辺を均すためにターシャでの新たな種族の能力値決定方法も提案されたりした。2024ではもう少し踏み込んだ能力値周辺の修正がある。

これがA5Eだと、種族ごとの能力値合計には差異は出ない。背景で増える能力値は「指定の能力値を+1、好きな能力+1」であるため、普通にキャラを作っている場合は全てのキャラの能力値合計は同じになる。

そして Tales of the Valiant では更に突っ込んでおり能力値は種族でもクラスでも背景でも変化しない。最初に決定した時のダイスのままキャラ作成の時は進むのである。

能力値の決定だけでも結構細かい差異がある5e-compatible システム

このように、5e のコンパチブルゲームは5eが10年積み上げてきた結果生まれた歪みとか疵とかを埋め、より平均化しつつ現代化改修を加えたシステムになっている。D&Dも2024年から RACE という扱いの難しい表現を捨てSpeciesに変更していることになったのを見ると「生まれの種族で能力に差異が生まれる」ことはあまり歓迎されていないと捉えるべきかもしれない(ただ、種族ごとに能力値の追加点が決まっている Legacy ビルドの指針も出してくれると嬉しい気はする。世界観によってはその方がはまるので)

と言うわけで今週はここまで。次の配信何するかなぁ…

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?