お経の意味と実感と|オンラインイベント「お坊さんと学ぶお経」感想とともに

音の巡礼 管理人の遠藤卓也です。

先日、NHK出版 学びのきほん『お経で読む仏教』刊行記念オンラインイベントとして著書である釈徹宗さんと、白川密成さん、吉村昇洋さんによる「お坊さんと学ぶお経」が開催されました。

「浄土真宗」「真言宗」「曹洞宗」という全く異なる宗派のお坊さんが集結。「お経」とのかかわり方から、大切にしている「お経」の言葉まで、現場の生の声を聞くことができる、またとないイベント

との説明にあるように、宗派を超えたお坊さんが集いお経をテーマに話すというのは「またとない」機会なので、すぐに申し込みました。

『お経で読む仏教』のこと

「音の巡礼」というお経に関するプロジェクトをやっているわりに、お経の意味するところについては不勉強な自分ですが、いくつかの本を手にとってみてもなんとなく教科書的で頭に入ってこなかったというか、実感を伴った知識になりにくい感じがあります。

しかし、釈先生の『お経で読む仏教』は、"はじめに" の文章の中で

できるだけ平易にお経の魅力を伝えたい

と宣言されており、まさに自分のようなビギナーにはうってつけの本でした。そもそもこのNHK出版「学びのきほん」シリーズがかなり読みやすく作られていますよね。他にも何冊か読んでいます。

そこに輪をかけて今回のイベントでは、白川密成さん・吉村昇洋さんという個人的にもご縁のあるお坊さんが参加されるというのも嬉しかったです。

密成さんは先日、ポッドキャスト「お坊さんとカルチャー放談」に出て頂き細野晴臣やUFOについて語ったばかり。吉村さんも会えばいつも諸星大二郎の話しになるのが楽しく、"カルチャー系お坊さん"としてのお顔も持たれているお二人として親しませていただいています。

機能をもつ音/環境が音をつくる

そもそも「音の巡礼」というのは、ポッドキャスト「Temple Morning Radio」での配信のために、全国各地・超宗派のお坊さんからお経の録音を送っていただいたところから始まりました。宗派によって読むお経が異なることはわかっていましたが、続々と送られてくるお経のタイトルや添えられた説明を眺めながら、それぞれの宗派において大切に読まれているものを推測していたので、今回のイベントの序盤で話題になった「各宗派においてよく読むお経」のお話しは参考になりました。

内容も単に「教え」として書いてあるだけでなく、物語になっていたり、讃える言葉やダイレクトなメッセージなどもあり本当に多種多様。中には「作法が書いてある」お経なので、あまり読誦はせず寧ろそのお経を讃えるためのお経を詠む、ということもあるみたいで面白い。お経の概念の認識が広がります。

密成さんのお話しで、初期密教はお経の「音」自体に機能があり、例えば蛇避けだったりとか、生活の知恵的なテクニカルな要素をはらんでいたというのも興味深かったです。その場合でいえばきっとお経が蛇の苦手な音と一致しているのかな?とか、生物学や音響学や民俗学にもつながるお話しのようでワクワクしました。

お経の発声自体が、お寺の本堂という木造建築で培われてきたので、体を楽器のように響かせる発声になっていて、西洋の教会とは異なるという話も印象的でした。「環境が音をつくる」ということ。それは日本の伝統芸能にも継がれているという事実も頷けますよね。

他にもたくさん紹介したくなる話の多い濃い時間でしたが、自分にとってはかなり知的好奇心を刺激される内容で、聴きながら何冊か興味の持てそうな本を注文していました(笑)「お経」の学びのエントランスとしても、とてもありがたいイベントだったと思います。きっと参加者それぞれのアンテナで何かしらビビッと受信して、そこから広がる道があったのではないかと想像します。

"意味を超えた確かな実感"の実感

イベント終了後、同じく参加していた友人に感想を共有したところ

意味を超えた確かな実感があることが、仏教やお寺やお経に惹かれる理由のひとつ

との言葉がかえってきました。

なるほど。

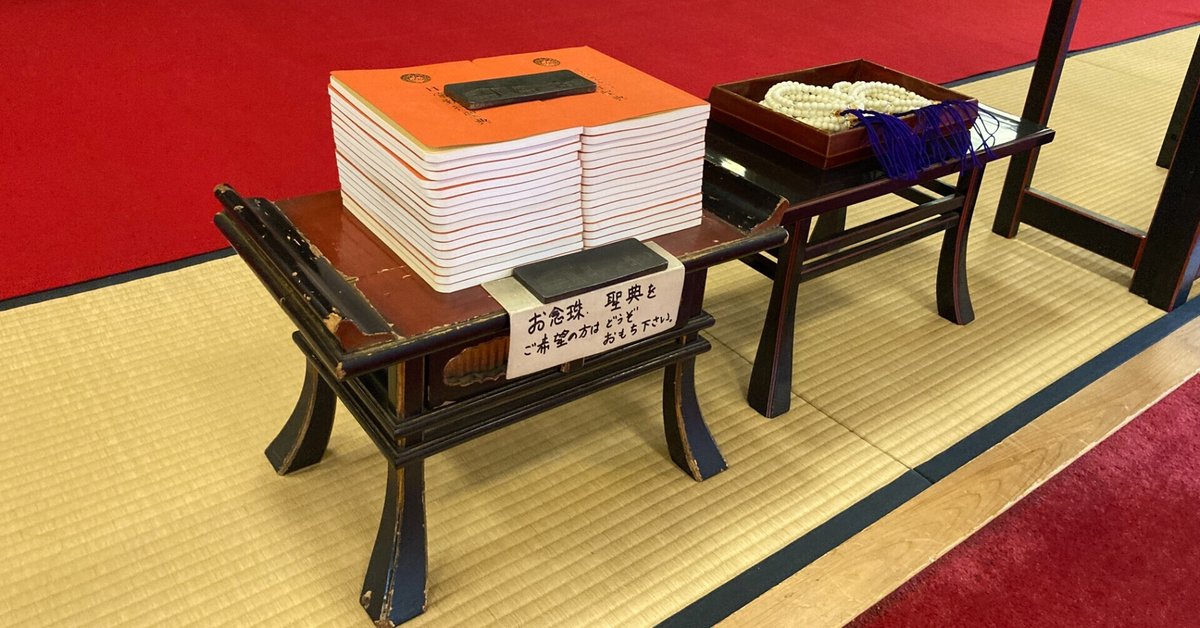

イベント当日の朝はたまたま、神谷町 光明寺の朝掃除の会「テンプルモーニング」に参加していました。朝7時半、本堂に集まった数名でお経をよんでから、お寺の境内を少しお掃除します。

朝のお経の時間を思い出してみます。光明寺は浄土真宗のお寺なので『正信偈』をおとなえしました。

私自身『正信偈』は何度も口に出しているお経ですが、正直その「意味」まで解して発してはいません。でも読誦されている空間において心に感じるものがあるし、声を出して参加することができます。そして終わった後に何かしら「実感」が残る。その「実感」は言葉で説明できないけど「なんかいいよね」って思うのです。

少なくとも朝早く起きて「テンプルモーニング」に参加している仲間たちとはきっとこの「なんかいいよね」を共有できている。先ほどの友人が言っていた 意味を超えた確かな実感 に他ならないわけです。

これはどこかのコンサートホールや会館での読経では得られない実感で、お寺という空間こそのことなのだな。それは全国各地でお寺が長らく続いてきた理由ともつながっていると考えます。

「実感」と「意味」を行き来する道行き

「お経」を切り口として「音を手がかりに巡礼する」というコンセプトだけでスタートした「音の巡礼」ですが、先日開催したオンライン連続講座「音の巡礼 山の巡礼 - 身延山編 -」なども経て、少しづつではありますが形を得てきた感触があります。

・音を始めとする様々な体感から、意味を超えた確かな実感を共にする

・意味を知る楽しさ。知的好奇心を満足させる悦び を得る

これを両立させる道行きをある種の「巡礼」と捉え、そのための情報共有や体験を分かちあえる仲間は現代的な「講」ともなりそうです。

「音の巡礼」は、この「講」づくりをやってみたいなと考えています。もし始めることができたら、ご興味のある方はぜひお付き合いください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?