「儲ける事は悪」を変えるのは新しい1万円札

「儲ける事は悪」の日本における起源

「士農工商」とあるように、江戸時代まで続いた武家社会において、商売をする人は社会の最下層と見なされていました。ここでいう社会階層は、貧富の差と直接は連動しておらず、最下層といえど商人の中には裕福な人もいました。逆に、「武士は食わねど高楊枝」と言われるように、武士の中でも貧しい人が沢山いたのです。

このことは武士と商人のますますの隔絶を招き、優れた道徳規範であった「武士道」の教えは、商人たちに行き渡りませんでした。渋沢栄一や新渡戸稲造の著書でよく言われている通り、明治以降外国との貿易の中で、日本人は「道徳に欠ける」との悪評に晒されることになります。これは、本来優れているはずの日本人の道徳規範を体現する武士たちが、商売においては目も当てられないほどの惨敗を商人たちに喫していたからとも考えられます。

「儲ける事は悪」という風潮が、日本においてビジネスの発展を妨げている。アメリカでは、リスクをとって難事に挑戦する起業家はスーパースターで、子供たちの憧れだ。日本もそうならなくてはならない。そんな主張を耳にします。しかし、そんな「儲ける事は悪」という風潮は、同じく武士道の時代から続く礼儀作法の問題同等、非常に根が深いものである事が解ります。

ヨーロッパ大陸にも起源があった

もっとも、こうした風潮は何も日本に限ったことではありません。古代ギリシアやローマでは、経済活動は「奴隷」により行われ、「市民」の役割はそうした活動から自由になって、もっぱら天下国家を論じ治めることでした。古代ギリシアは直接民主主義で有名ですが、現代のような基本的人権や法の基の平等という概念はそこにはありません。国を治めるのはあくまで「市民」、経済活動を担いそれを支えるのが「奴隷」という明確な役割分担がありました。

むしろこうした役割分担のもたらした結果が、民主主義という統治制度であり、学問であり芸術だったとも考えられます。この時代に生まれた幾何学や数学は、自然科学となり、やがて高度な現代の医療や情報通信技術に結実します。哲学は啓蒙思想を産み、現代の民主主義の礎となります。我々がNetflixで観る映画やドラマだって、この時代に生み出された文学が大元となっています。これら全てが、経済活動・商業活動を卑しいと退けた「市民」たちにより形作られたのです。

つまりヨーロッパ大陸においても、「儲ける事は悪」、とまでは言わないまでも、経済活動とは高貴ならぬ卑しいことだったのです。この文化の名残りは現在においても見られます。例えばフランスなどでは、ビジネスパーソンはアメリカほどは尊敬されず、国家の指導者はじめ公務員や芸術家がより大きな尊敬を集めると聞きます。ビジネスを卑しいとする風潮は、昨今の日本のみならず、古今東西存在していたということになります。

事情が違ったイギリスとアメリカ

これとは違う文化の発展を見たのが、ヨーロッパ大陸とは少し離れたイギリスや、その植民地であったアメリカでした。いずれもおおくくりでいうと「プロテスタント」の国です。かなり乱暴にまとめてしまうと、「懺悔」で罪を償えるカトリックに対して、「最後の審判」の日まで天国に行けるかどうかの保証がないプロテスタントでは、いつなんどきでも真面目であること、つまり「勤勉・勤労」が美徳とされました。

また、そうした勤勉の結果としての「利」を正当化する文化が醸成されました。ある人が真面目に働き周りの人たちに貢献すれば、その商売は勢い世間の支持を集めます。元々良い事だとされている勤労を通じて、その見返りとして富が得られるのであれば、それが悪い事であるはずもありません。むしろ神の恵みとも考えられるでしょう。

こうして、これらの国においては、利益を得ることは卑しいどころか正しい事(正しい行いの結果)とされるようになったのです。アメリカではリスクをとって難事に挑戦する起業家はスーパースターだ、という巷説を聞くとき、この辺りの文化的な背景も頭に入れておくと面白いでしょう。今でも多くのアメリカ人が尊敬する、最高額紙幣である100ドル札の顔、ベンジャミン・フランクリンは、印刷業で成功をおさめたビジネスパーソンです。ビジネスパーソンが尊敬される風潮は、何も今に始まった事ではないのです。

儲ける事は悪ではない!と喝破した明治の豪傑

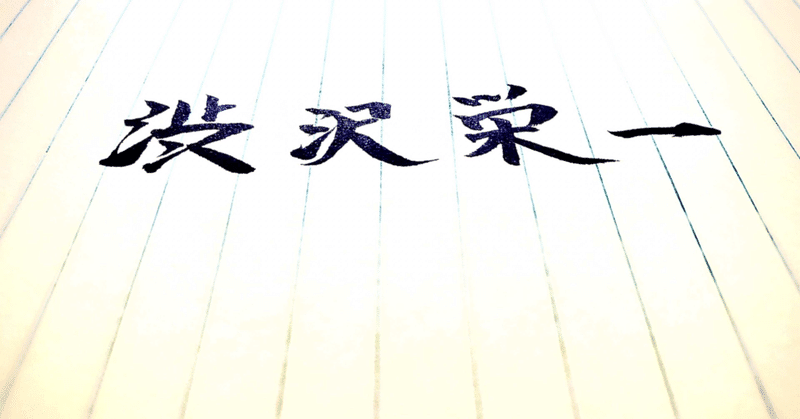

つまり、「儲ける事は悪」という風潮を変えたいのであれば、宗教・哲学・道徳のレベルから変えていかなくてはならないのですが、今から100年前の日本にまさにそれを実現しようとした人がいました。新しい1万円札、日本における最高額紙幣の顔になる予定の渋沢栄一です。渋沢栄一は元々は維新の志士でありながら、幕府の側に迎え入れられ幕臣として幕末を迎え、維新後は官僚として大蔵省に使え、その後事業家に転じてみずほ銀行、JR東日本、東京海上など、現在日本を代表する数々の企業の礎を作った物凄い人です。

そんな渋沢さんは、その著書「論語と算盤」の中で、実業家・商人も強い道徳規範を持たなくてはならない、と説いています。強い道徳規範には哲学や信仰の裏付けが必要です。そんな裏付けを、渋沢さんは武士道の屋台骨にもなっている「儒教(論語)」に求めました。武士であり、官吏であり、そして商人であった渋沢さんならではの発想です。

儒教は国の統治者のための学問、という色合いが強いですが、元々は商売や儲けを否定するものではない、と渋沢さんは考えます。国が領土を広げ長く存続していくための教えを、商売が成長し永続するための教えととってもいいではないか、と。まさにこの考えに従い、渋沢さんは古今東西他に誰もなし得ないレベルで、数え切れないほどの永続的なビジネスを築きあげます。これは、渋沢さんの考えが正しかった事の証拠ではないでしょうか。

そして、2024年へ

渋沢さんの儒教の教養は、武士道を通じて育まれました。儲ける事は悪である、という武士道の価値観のさらに深淵に、渋沢さんは現代ビジネスと通じる儒教の教えを看破したのです。ビジネスで利益を上げる事は善である。なぜならビジネスにおける成功は、武士道や儒教で定められた正しい行いの結果だからだ。渋沢さんはこう考え、実践し、そして実際にとてつもない実績を残したのです。

「長い苦難にも耐え忍び、親切で妬みの心を持たず、誇らず、奢らず、非礼を行わず、自分の利を求めず、憤らず、慢心しない」。これは新渡戸稲造の説く武士道の「礼」ですが、現代でも多くの人が共感する価値観ではないでしょうか。こうした武士道の価値観がまだ現代に生きているのであれば。現代において「儲ける事は悪」という風潮を打破しビジネスを盛り上げるには、アメリカの風土を礼賛するばかりではなく、むしろ武士道をビジネスの礎とした渋沢栄一の考え方にこそ立ち返るべきではないでしょうか?

2024年から、渋沢栄一は新しい1万円札の顔になります。デザインの決定者が、このnoteで書いたようなことを思っていたとしたら、個人的にとても胸熱です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?