⚠これは独り言です⚠ 常武鉄道1Sから3Sまでの流れについて3年後のお前に捧ぐ

序章 これは何の話?

この文章は先日めちゃくちゃ頑張って作った常武1S、2S、3Sについて、それぞれの設計思想やコンセプトなど書きたいことを文字記録としてまとめておくものである。最近、自分は想定読者を用意して書くと作文能力が著しく低下することに気づいたため、これは三年後の自分自身に向けて書くことにした。これを読んでいる三年後のお前は、今のおれが残した記録を頼りに常武鉄道をブラッシュアップし、マグロ絵以外のインパクトある表現手段によってコンテクストを他者に伝えてほしい。もうコンテクストは十分ある、あとは表現だけだ。頼んだ。

一章 金風

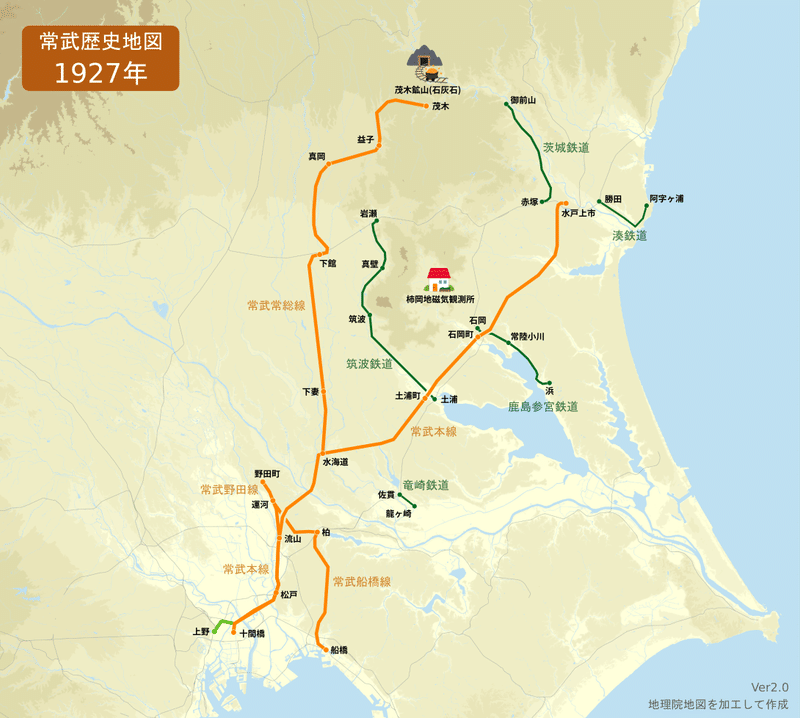

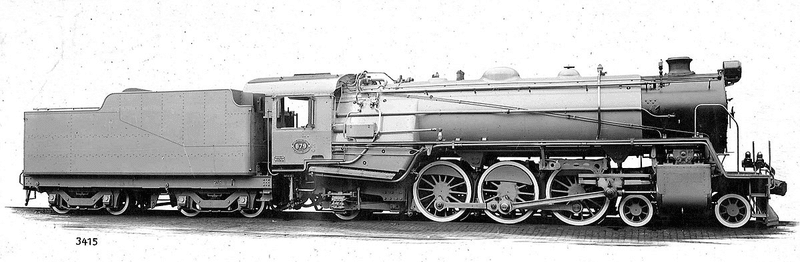

1927年に梅花号運行開始に合わせて製造されたのが金風だ。

常磐急行倒産騒動や関東大震災といった紆余曲折を経て常武本線が全通し、青木恭二が掲げた「高速汽車」という誇大妄想を具現化させる仕上げとして金風は開発された。

設計は1923年から常武鉄道の主任技師を務めていたアラン・マクギー・フレッチャーが担当し、製造は第三世界への輸出で多くのシェアを持つ英国のNorth British Locomotive(NBL)が担当した。英国人技師と英国メーカーによって設計された純英式の機関車といえる。

走行環境、使用要件

金風は急行梅花号の運行開始に合わせて開発された。

梅花号は上野駅から水戸上市駅を結ぶ最速達列車として常武の広告塔を担う存在で、二等車2両、三等車3~4両の最大6両程度の客車を時速90km走らせる予定だった。金風にはこの要件をクリアする性能が求められた。

常武鉄道は関東平野を南北に縦貫するため全線に渡り平坦で、勾配に関する懸念は少なかったものの、後述するとおりゲージが1067mmと狭いことや、近隣の常磐炭鉱で採掘された低質炭を大量に使用することが走行上のネックとして想定された。ゲージや石炭の問題をクリアしながら、時速90kmの高速走行を可能にする車両をどう開発するかが、金風に求められた要件であった。

制約条件とソリューション

金風を開発するにあたってはいくつかの制約条件をクリアする必要があった。中でも最大の制約はゲージの問題である。

常武の高速汽車思想は英国の高速型機関車に準ずる車両を走らせることが想定されていた。英国の高速機は標準軌のテンホイラ(4-6-0)が基本だが、常武は狭軌(ケープゲージ)であり、「ゲージを狭めてあとの設計は焼き直し」というわけにはいかなかった。具体的にはゲージが狭まることで火床面積が減少するという問題があり、これを解消するために軸配置にパシフィック(4-6-2)レイアウトを採用し、火床面積を拡大することにした。また狭軌は標準軌に比べて蛇行動に弱いため、ボイラー中心を2450mmまで下げ低重心化を図ることで高速走行時の安定性を確保するなど、ゲージが狭くなってもなるべくパフォーマンスを下げないような工夫が成された。

ゲージに次ぐ制約としては低質炭を大量に使用することが挙げられる。

実は、英国の高性能な蒸気機関車は、不純物が少なく燃焼効率に優れた良質な石炭が容易に手に入る特有の環境に支えられていた側面が大きい。よって英国機の技術は英国ほど良質な石炭の採れない多くの地域にとって普遍性のない特殊技術といえる。特に常武が使用していた常磐炭は不純物が多く燃焼効率が極めて悪い低質炭で、英国のウェールズ炭などとは真逆の存在であった。そのため金風の設計に当たっては燃えにくい石炭を大量に使用しても高い出力が発揮できるよう配慮を行う必要があったが、結果としては課題が残る形となった。原因としては、設計者のアランに燃焼効率に関するノウハウが未熟だったこと、製造を担当したNBLが低質炭を大量に使用しながら欧州大陸並みの高速運転を実現するという要件に対応できなかったことなどが主要なものであった。試運転の段階で満足な性能が得られないことが発覚したため、燃焼系の技術を見直した改良版を開発することになった。これが次代の弘道形の開発につながっていく。

影響関係、技術的位置づけ

金風は全てアランの発想によって作られたわけではなく、設計時点までの様々な技術的蓄積を参照したうえで作られている。

金風が最も影響を受けている日本鉄道省のC51(←18900)である。1920年代の時点で狭軌高速機の開発において最も成果を上げていたのは日本鉄道省のC51であった。そのため基本設計はC51を参照しており、随所に影響がみられる。また、英国の中型旅客機の設計も参照しており、こちらは台枠やシリンダー、キャブの設計などに影響がみられる。そのほか、ベルペア火室の採用はFMSR(英領マレー)と共通点があり、またゲージに左右される部分の設計については英領マレー、南アフリカ、クイーンズランド、ニュージーランドなど英国植民地の狭軌パシフィックを参照している。これらはアランがFMSR時代に養った知見が反映されているとみられる。

以上の影響関係を総合すると、金風は英日独米の思想をミックスした設計が行われているといえる。

まず大枠の考え方は標準軌の英国流に沿っているが、それを狭軌、低質炭の環境に落とし込むにあたって、日本のC51や英領狭軌鉄道の設計を参照している。C51については、日本鉄道省が1910年代に導入したドイツ製テンホイラの影響を受けていることから、金風の基本設計にはドイツの血も混じっていることになる。更に、英国植民地の狭軌鉄道は常武とほぼ同様の事情から、ある時期を境に米式の設計思想をかなり採り入れているため、金風には間接的に米式の考え方も反映されているといえる。

以上のことから、金風は例外的な要件をクリアするため、蒸気機関車技術を牽引していた主要先進国の設計思想を繋ぎ合わせた機関車といえる。

金風が影響を受けた機関車

https://kisyakenbutsu.blog.fc2.com/blog-entry-1776.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Class_16DA_no._879_Caprotti.jpg

https://searail.malayanrailways.com/Classes/K.htm

QR B18(クイーンズランド)

二章 弘道

三章 常陽

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?