【架鉄紀行】富士山架鉄を考えながら富士五湖エリアへ

就活がつらい!頭狂う!

ということで、鬱屈した気分を変えるために富士五湖エリアへ行ってきた。今回は、以前からやりたいと思っていた東京-富士吉田を結ぶ架鉄について考えながら観光することにした。

大月から富士吉田へ

まずは特急かいじに乗って大月へ向かい、そこから富士急行線、富士山ビュー特急に乗り換えて富士山駅へ向かう。

富士山ビュー特急の車内は無限の訪日客が乗車しカオスになっていた。自分も何回かコミュニケーションが発生したが、非日本語話者とのコミュニケーションに全く慣れていないので凄まじいキョドりを見せてしまった。

そして到着。

富士山駅は5年ぶりくらいだろうか。かなり久しぶり。

着いたらお腹が減ったので早速お昼にした。

お昼は吉田のうどんを頂く。味噌ベースのつゆは優しい味付けで、冬の寒い時に食べると沁みるだろう。具材は鍋に放り込んで手早く茹でたという感じのゴリゴリした触感で、かつて内職の合間に作られ食されていた「仕事メシ」的な雰囲気を感じることができる。この地域は標高が高く稲作に向かないため、代わりに小麦を育ててうどんを主食としてきた。これは私の住んでいる多摩にも共通していて、郷土料理の武蔵野うどんも同じく強いコシが特徴だ。吉田のうどんは地元との共通点を感じるのでなんとなく親近感がある。

吉田の街を探索する

お腹が満たされたので最初の目的である吉田市街地の探索を始める。

かつて富士講で栄えた吉田は一体どんな街なのか。楽しみである。

キターーー!

富士山駅を出ると雄大な山々が眼に飛び込んだ。

盆地都市は背景を彩る山々の景色を楽しめるのがいい。そしてこの囲まれている感じがこの都市の持つ意義を浮き上がらせる。盆地都市いいよね、マジで。

関東平野という別の世界からこの山々を越えて電車がやってくるというのはなかなかドラマチックではないか。

ちょっと歩くとデカい鳥居が現れた。有名な金鳥居である。

ここは富士登山道で最初の鳥居とされ、参拝者や修行者はこの鳥居をくぐることで気を引き締め、富士登山へ向かったとされる。この鳥居が登山のスタート地点となるので、吉田の町は信仰登山者にとって最後の補給地点になる。そのため、彼らはここで宿泊したり必要なものを揃えてから登山に挑んだ。吉田の町は、このような信仰登山者を受け入れる商業都市という側面があった。

国道139号線を下吉田駅方向に進む。古地図によると国道が都市軸らしい。

しかし、駅からここまでの景色を見てきたが、商業が栄えていたと聞いていた割になんかそそらない。山は綺麗だがなんだか景色がのびのびしている。ここが都市軸だと思ってたけど間違えたか?

そんなことを考えながら歩いていくと…

下吉田駅方向にちょっと進んだらなんだかそれっぽい商店街が登場。

これはきたか?

うお!月江寺駅に至る中央通りを曲がったところで無限の看板建築を確認!

どうやらかつての市街地は富士山駅、金鳥居よりも北側の、月江寺駅周辺だったようだ。これは完全に来たぞ。

うおおおお!!

月江寺駅前まで来たらもと商店と思わしき建築が無限に密集していた。

しかしほとんどの建物は廃墟であり、商店街としてはかなり疲弊している様子。でも俺には見える、かつての隆盛が。

駅前には日本ツーリストの支店があった。

やはりここは町の玄関口だったようだ。おそらく鉄道開通以降、中央通りには町を出入りする人々の往来が生まれ、その人々を相手に商いが成立したのだろう。理解って来たぜ、この町の構造が。

旧街道の一本となりを走る道は西裏通りと称する商店街があった。居酒屋やスナックなどを中心にかなりの建物が密集している。どうやらここは盛り場のようだ。西裏通りと交差する路地にもたくさんの飲食店があり、往時は相当人が出入りしていた気配がある。

いやー密な感じでいいっすね。すごい暑いけど。

やはり登山者を始めとして人が数日間にわたり滞在するからだろうか、この規模の地方都市の中では店の種類も数も多い気がする。あとは建物や店の種類的に戦後世代のものが多い印象もあった。もしかすると60年代以降に起こったマスツーリズムの波に乗ってここまでの盛り場が生まれたのかもしれない。キハ58による急行かわぐち(新宿ー富士吉田)が走り出したのもそれくらいである。東京から架鉄を引っ張るとしたら西武秩父線や伊豆急線みたいになりそうだなあ。

堪能したので帰りましょうね。

ということで金鳥居まで戻ってきた。これから駅に戻って山中湖方面に行くぞい。

山中湖畔をぐるっと周遊

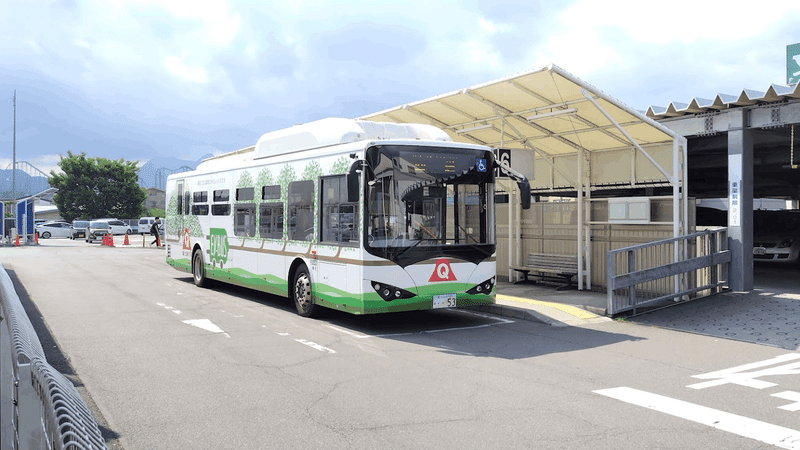

さて、今度は山中湖へ向かう。山中湖方面へは富士急が電気バスを運行していた。富士山の周辺の環境保全といったところか。バスは全然わからないが写真のバスは中国のBYD社が提供するK9というシリーズで、世界の色んな所を走っているようだ。日本は鉄道もバスも外車が少ないのでこれは海外との貴重な接点である。私はこういうのを実質渡航と呼んでいる。

バスが来たので乗った。

今回の乗ったのは写真のF1系統で、山中湖の東岸をぐるっと周ったあと、山中湖町の中心地に至る系統。これに乗れば山中湖をいい感じに周遊できるじゃーんと思ったので乗った。電気バスなのでモーター音がするのが新鮮だ。忍野の森の中を40分ほど走ると次第に山中湖が近づき…

きたーーーーーーー

山中湖のほとりをなぞる道に入り、鬱蒼とした森から急に視界が開けた。

めっちゃ綺麗ですね。神じゃん。

対岸に見えているのが山中湖町の中心地。バスは写真左側に向かって進み。これから湖をぐるっと一周してあの対岸に到着する。

車窓を堪能しているとだんだん奥まった場所に入ってきた。

この辺りは平野という地域で、山中湖の別荘地では一番歴史が古い。

ここは山中湖の北の端にある町であり、富士山に対して正面に向いていることから、明治期に皇族や軍人が別荘を建て保養地としたのである。

ちょうど湖も湾のような形になっていて奥まっているため、適度な閉塞感がある。別荘に向いていそう。

あーいいっすね、俺も別荘欲しいな。無職から富豪にジャンプアップしたい。

とか言っているうちに降車地である山中湖村役場バス停に到着した。

ここからは町の中心である富士山山中湖バス停の方まで歩きながら、湖畔の風景を堪能する。

やべーめっちゃいいな。

山中湖はそこまで大きくないので、山々が間近に迫っていて迫力がある。

人間の脳に心地いい、適切な情報量のみが存在しているという感じである。都会の面倒ごともこの山を越えてやっては来れないだろう。ここにはそういった安心感がある。保養地には公と私を隔てる適度な閉塞感が必要だと感じた。

ところで富士山架鉄をやるとしたら鉄道の通っていない道志みちのルートを使い、南側から吉田へアプローチするのがいいだろうと思っている。

山中湖は道志みちと吉田の間にあり、ここを架鉄が通り抜けることになるので、せっかくなら湖岸に沿った眺めのいいルートを採用したい。

まさしく上の写真の右側を走っているイメージである。

そう思うと道路に並行して走る鉄道の姿が見えてきたのではないだろうか?少なくとも私には見える。このように湖岸に接近して走る鉄道と言えば、かつて琵琶湖西岸を走っていた江若鉄道を想起させる。この区間は江若鉄道のような景観になるかもしれない。

気持ちよく散歩していたらすぐに富士山山中湖バス停付近に到着。ここが山中湖町の現在の中心地のようだ。ここにはヨットハーバーがあり山中湖周遊の拠点になっている。浜辺には白鳥がたくさんおり、人間慣れしているのかめちゃくちゃ近くまでやってくる。食事を求めているようだが、あいにく与えるものを持ち合わせていないので他をあたってください。

ヨットハーバーで白鳥と戯れる人々。これはなかなかいい空間だ。架鉄にもこのエッセンスを採り入れたい。

といったところでバスの時間となり、今回の視察は終了となった。その日の朝に思いついた割に良い視察が出来ため満足である。

富士山架鉄についてもインスピレーション得ることが出来たので、最後に簡単にまとめる。

見えてきた富士山架鉄

今回富士五湖エリアを巡って感じたのは、この土地の持つ閉鎖性と求心力の二面性である。この土地は、一方で周囲を急峻な山々に囲まれ、外界との接続するには険しい陸路を越えなければならないが、他方で富士山や山中湖は遠方から人々を惹きつけ、現代に至ってもインバウンドの中心となっている。この二面性こそ、架空鉄道的な視点で注目すべきポイントだと考えた。

そこで思いついたのが、東京から淵野辺、愛川、道志を通り、山中湖、吉田を目指す電気鉄道だ。名前はストレートに富士電鉄とした。富士電鉄は富士五湖地域に別荘を持つ要人や、富士山への観光客を東京から運んでくる一方で、山々に囲まれたこの地域と東京を繋ぐ重要なインフラとしての役割を担う、私が感じた二面性を表すような架鉄にしたい。急峻な山を越えて異なる地域圏を結ぶイメージは、スイスの鉄道とも重なるところがあり考えがいがありそうだ。

今回はここまで。富士山架鉄については進展があり次第記事を更新する予定だ。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?