「あいだ」と「あわい」

ここのところ、クライエントを「わかる」とか「わからない」とかいったことを、あれこれと考えている。

あるとき、NHKの『100分de名著』というTV番組を見ていた。その回では『太平記』を取り上げていたが、ゲストの安田登という能楽師が、「あいだ」と「あわい」という概念について説明していた。

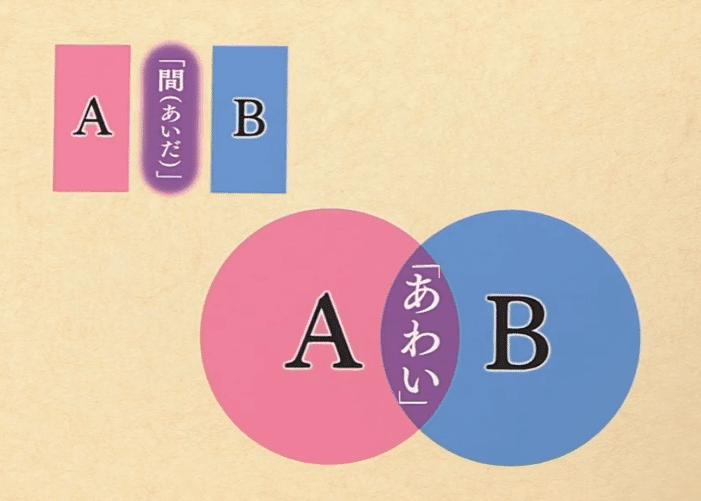

「あいだ」とは、二つの要素が別々に存在する場合の、文字通り両者の間を表す概念である。それに対して、「あわい」とは両者が重なり合いを指している(図参照)。

[100分で名著 エピソード487 「太平記」(1)よりキャプチャ]

安田はこれら二つの概念を、鎌倉時代から室町時代への歴史の移り変わりについて説明する際に用いていた。

しかし、筆者にはこれらが、「わかる」とか「わからない」とかを考えるについて、あるいは、対人関係や心理療法について考えるについて、なにがしかの示唆を与えるものであるように思われたのである。*

通常われわれが人と人との関わりを考える際に思い描くのは、「あいだ」をめぐっての関係であろう。

関わりをもつAとBの二人は個々別々の存在であり、それぞれに独立している。そうした独立した個人同士が関係をもつとき、「あいだ」は媒体としての役割をもつが、「あいだ」そのものはAとBのいずれにも属さないものとして捉えられる。

したがって、対人関係は、「あいだ」を媒体としたA→B/B→Aへの作用、あるいは、その両者をまとめてAとBの相互作用という記述の仕方をされることになる。そして、そこで生起する事象については、Aの要因/Bの要因といった、相互に独立したものを考えることになる。

こうした「あいだ」の概念は、現代に生きるわれわれにとってなじみ深い考え方であるが、その基底にあるのは、自己/他者、主観/客観などで表される西洋的な二元論的な考え方であるといえるだろう。

では、「あわい」という考え方で対人関係を捉えるとすれば、どのようになるのだろうか。

図で示されているとおり、AとBの重なり合いが「あわい」である。重なっているのであるから、「あわい」は、AかBかのいずれかではなく、AでもあればBでもあることになる。つまり、「あわい」においては、AとBの両者は、独立したものとして区別され得ないことになる。

また、AとBの相互作用という考え方も、「あわい」では成り立たないことになる。なんとなれば、相互作用とは個々別々の要素の「あいだ」に生じるものなのであり、AとBは個々別々のものではないのだから。もちろんのこと、そこで生じた事象について、どちらの要因によるものであるといった具合に切り分けることもできない。

このように、対人関係を「あわい」の概念でとらえようとすると、従来の二元論の枠組みには収まらなくなってしまい、それとは異なった枠組みが必要となる。では、その「二元論とは異なった枠組み」とは、具体的にはどういったものになるのだろうか。

まず素朴に思いつくのは、AとBという二人の人間に、重なり合う領域が存在すると考える事であろう。重なり合うといっても、物理的身体が重なり合うということは考えにくいので、想定されるのは心についてになるだろう。つまり、AとBの二人の人間の心に、重なり合う領域を想定することになる。このような「あわい」の捉え方を、「局所論的あわい」と表現するとしよう。

素朴に考えれば、「局所論的あわい」の領域において二人の人間の心は同一であり、したがって相通じているということになる。つまり、二人は「局所論的あわい」の領域を通じて、お互いのことをわかり合うことができる……のだろうか?

そのようなことはあり得ない、とまで言えるかどうかはわからないが、素直に納得することもできない考えであるように筆者には思える。そのような「あわい」の捉え方は、うっかりすると「すべての存在は繋がっている」とか、「人はわかり合える」といったような、安っぽいヒューマニズム、ヘタをすればオカルトに堕してしまうような気がするのだ。そして、そうした考え方を無批判に心理臨床に持ち込んでしまうと、クライエントを「わかる」ことについても、いたずらに楽観的で不適切な態度を面接者にもたらしてしまう危険性があるように思うのである。**

では、「局所論的あわい」とは異なる「あわい」の捉え方はあり得るのだろうか。

筆者はそれを、二者の心が関わり合うプロセスとして生じるもの、あるいは、プロセスそのものとして「あわい」を捉えることであると考えている。たとえば、クライエントと面接者が関わり合うことで生成される「対人関係の場」といったものとの関連で、「あわい」を考えることができるかもしれないと思うのだ。そして、「局所論的あわい」に対して、こちらは「生成論的あわい」と表現することとしたい。

以上を踏まえて、「あいだ」と「あわい」(「生成論的あわい」)それぞれの概念を用いて、クライエントを「わかる」という事態を考えてみたい。

まず、「あいだ」の概念を用いた場合は、どうなるだろうか。

クライエント(A)と面接者(B)は、「あいだ」によって隔てられた個々別々の存在である。そして、「わかるべき」(面接者によって「わかられるべき」)クライエントの考えや感情はあくまでもクライエントに属するの心の内容や機能であって、面接者からは独立したものとして存在すると考える。

他方、「わかる」ことは面接者の心の機能であり、また「わかった」内容は面接者の心において成立するものであって、クライエントからは独立したものとして存在すると考えるのである。

以上をまとめると、クライエントをわかるとは、面接者とは独立に存在するクライエントの心を面接者が推定して「わかる」のであり、面接者が「わかった」内容はクライエントの「わかられるべき」ものとは別物である。クライエントの心に面接者が影響を与えることはあるかもしれないが、しかそれでもクライエントの心の状態や内容はあくまでクライエントという、面接者とは独立した存在の中で成立したものとみなされるのである。

だが、この考えを突き詰めていくと、「相手がどのように考えたり感じたりしているのかは、本当のところ、他人にはわからない」ということになる。つまり、究極的には、クライエントの心そのものは面接者からはわかりようがないということ(不可知論)にならざるを得ないだろう。

では、「生成論的あわい」の視点からは、クライエントを「わかる」ことはどのような事態として捉えられるのだろうか。

「あわい」はクライエントと面接者が関わり合うことから生じてくるものであり、クライエントと面接者双方の心の内容・機能が関与しているものであるが、同時にクライエントでも面接者でもない。

そして、「わかる」という現象は、そのようなあり方としての「あわい」の生成として捉えることができるのではないか。そのとき、「わかる」と「わかられる」は、明瞭に区分することはできず、「わかる」と「わかられる」が同時に、そしてクライエントと面接者の両者において生成されるのである。

重要だと考えるのは、「あわい」においては常に「わかる」が生成されるとは限らず、「わからない」が生成されてくることもあり得るということである。何が生成されるのかについてクライエントや面接者がコントロールすることはできないし、生成されたものが何であるか「わからない」とか、そもそも何ものかが生成されたことすら「わからない」こともありえる……というか、そうした場合がほとんどではないだろうか。

このように、「わかる」ということ自体の意味が、「あいだ」と「あわい」では、異なってくるのだ。

「あいだ」における「わかる」とは二元論を前提とした「わかる」であり、すでにあるけれども今まではわからなかったこと、たとえば、クライエントの心が、面接者に見えてくる、あるいは把握できてくるという事態を表している。ただし、その見えたものや把握されたものはあくまでも面接者における経験であり、それはクライエントの経験の似姿をとっているかもしれないが、同じものではあり得ないのである。

一方、「あわい」における「わかる」とは、従来あったものを把握するというのとは異なり、何事か新しいものが生成されてくることを意味する。また、それは両者の関わり合いにより生成した「あわい」の事象であるので、クライエントと面接者の経験が同一かどうかという問いが、そもそも成立しない事態なのである。

ところで、わざわざ「あいだ」とは異なる「あわい」という概念を導入する意義は何なのだろうか。

先にも述べたとおり、「あいだ」の考え方だと最終的には不可知論に至るしかないということである。これまでの心理臨床に関する理論の多くは西洋思想に起源をもつのであり、したがってそれらは「あいだ」の心理学であったと言って良い。共感、転移/逆転移、投影同一化、等々、臨床心理学においてなじみ深い様々な概念も、独立した個別の人間の「あいだ」を前提として考えられてきたものなのである。しかし、それらは不可知論を前提として成り立つものなのか、疑問である。

そうしたことを踏まえても、「あわい」の概念の方が、ダイナミックな対人関係や心理臨床の有り様をより適切に記述でき、また、よりよく検討することに資するのではないかと考えるのである。

とはいえ、実際の臨床の現象を考えるには、まだまだ詰めて考えなければならないことがたくさんあるのだが……。(右)

*このような「あいだ」と「あわい」の捉え方は、安田がもともと言っていることとは関係のないことである可能性が高い。したがって、ここに書かれていることがおかしなことであるとすれば、その責はすべて筆者(右)にある。

**今回の考察ではその立場はとらなかったが、人間の心に「局所論的あわい」を考えることができないのかどうかについては、改めて検討してみる余地はあるだろう。というのは、このことは究極的には「自他の区別」についてどのように考えるのか、ということに繋がるからである。われわれが普段考えているほど、自他は明瞭に区別されるものではなく、両者が重なる領域としての「あわい」が存在するかもしれないとも思わなくもないのだ。たとえば、ユング心理学における「集合的無意識」というのは、「局所論的あわい」の一種と捉えることができるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?