À la Haydn(ⅰ)

6月の「父の日」に因んで、少々遅れ馳せながら、 パパ・ハイドンのアンソロジーを編んでみようと思う。と、言ってもただの選集ではない。ちょっとした仕掛けをした。題して"ア・ラ・パパ・ハイドン特集"ともいうべきものだ。

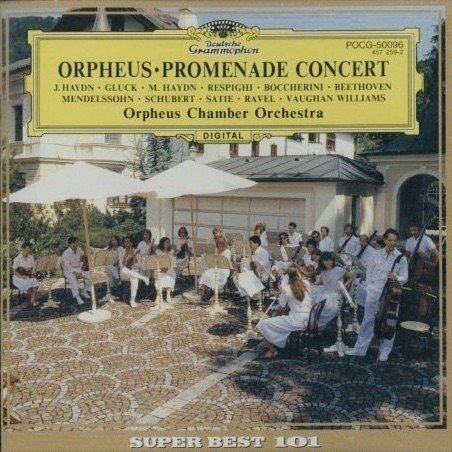

CD1枚分で、ちゃんとお手製のレーベル・ジャケットも作成。画像は海外の音楽祭のサイトから拝借したものをトリミング加工しただけだけれど、、、

さてさて、ドビュッシーには、有名な《ラモー讃》があるが、そのハイドン版もあるのをご存知だろうか? 1909年のハイドン没後100周年の記念に、フランスの音楽雑誌「レヴュ・ミュジカル」誌が附録として時の作曲家たちに小品を募ったのに応じたものである。今回はその精神に肖って、所謂《ハイドンのセレナーデ》の如き伝ハイドンの作品も敢えて採りあげた、ハイドンの名による、小曲集である。

各々の成立事情から当のハイドンを辿ってゆこうとする試みだが、これが当然とはいえ意外に入り組んでいる。

ともかく、"ハイドンの子供たち"の、各々の事情により、いくぶん屈折しているかもしれない、パパへの愛情表現を辿ってゆこう。

作曲者

タイトル

奏者

といったあんばいでリストアップしてます。

C.Debussy:

Hommage À Haydn

Gianluca Cascioli (Piano)

Maurice Ravel:

Menuet Sur Le Nom De Haydn

Jacques Rouvier (Piano)

P.Dukas:

Prélude Élégiaque(Sur le nom de Haydn)

Jean Hubeau (Piano)

ドビュッシー、ラヴェル、そしてデュカスの手がけたハイドンの名によるピアノ・ピースだが、先述の通り雑誌の附録である。作曲の依頼は他にもサン=サーンスやダンディなどにもされており、このうち前者は辞退し、後者をはじめ、上述の3人に加え、更にレイナンド・アーンとシャルル=マリー・ヴィドールの計6名がこれに応じている。フォーレはサン=サーンスからこういった事柄には関りを持たないようにと忠告を受けており、この件には絡んでこない。

サン=サーンスがこういった態度をとった理由の1つとして「HAYDN」の名に"依り方"が、よくわからない規則に則っているということがあったようで、そのことがどうサン=サーンスの気に障ったのかはともかく、氏曰くところの、「こんな馬鹿げた」やり方によると、「HAYDN」の名により、「シラレレソ」という音型が結論として導き出されることになるそうだ。

各作曲家がこの音型を基に楽譜を組み立てた訳だが、一聴してそこにはハイドンの作風は窺われない。いわゆる印象派の流儀の、ひっそりとおだやかな昼下がりの木洩れ日のような音楽が並んでいる。文字通りハイドンとは名ばかりだ。

いやいや、少し聴きこんでゆくと、ラヴェルの筆になる《メヌエット》など、存外にその時代のエコーがきこえてくる、とすぐに言い直すことになる。と、いうよりも、ラヴェルという作曲家の書法というのは、いつでも先人たちの足跡を辿り直し、そこへ自らの生きる時代の感性を盛り込んで、二重写しの美を形成してゆこうとする、いわば和歌でいうところの藤原定家らの『新古今和歌集』のごときものなので、《ハイドンの名によるメヌエット》がほかのラヴェルの楽曲とことさらに変わって聴こえないということは、パパ、あなたは(そもそも)私には欠かすことのできないものです、とそっけなく告白しているようなものなのかもしれない。「父の日」にとくにはなにもしないからといって息子を薄情だとは思わない、そんな感じだろうか。

藤原定家

夕暮はいづれの雲のなごりにて花橘に風の吹くらん

(夕暮に、どの雲を吹きはらった風のなごりで、橘の花に風が吹いているのか)

紫式部

見し人の煙を雲とながむれば夕べの空もむつまじきかな

(知っているひとの、火葬の煙が雲のようだとぼんやりながめていると、夕暮れ空も慕わしい)

定家の時代には本歌取りとは、たとえば"夕暮れ"と検索すれば何万という単位の用例がたちどころに脳裏から現前に浮かびあがるほどの厖大な抽象化がなされており、その用例に深く言及しなくても幾千万の感情の折り重なりが、ある種の鉱物的なあやしい光を放つ。かえって抑制の美を求めるともいえよう。紫式部の詠んだ哀悼の意に、はっきりと参列するのでなく、"いづれ"とか、"なごり"とか棚引かせながら、風が吹いて花橘の(幾分強く)揺れるのは、さいごに急激に現実に引き戻されるかのようだ。

抒情にたいする皮肉や恥じらいといった感覚は、ドビュッシーにも通底する。おそらく過剰をすぐ傍らにみた者同士なのだろう。

各々の作曲家のやり方で趣向は凝らされている訳だ。ラヴェルはメヌエットという古風な形式のなかに、HAYDN音型を逆さにしたり鏡面反転させながら、ドビュッシーはオマージュという一言で片づけながら。

アルファベットを音名に当て嵌めるやり方は、BACHの時代から行われていることであり、サン=サーンスが「馬鹿げた」というのは、それを人から依頼されて行う、ということに向けられた言葉かもしれない。しかしその経緯如何に関わらず、出来上がった作品が音による言葉遊びとは限らないという説は、寡作家で自己批判の厳しさで名高いデュカスの数少ないピアノ曲がこの機会に残されたことで俄然真実味や説得力をもつ。つまり、残された作品の客観的な優劣だけではなく、作曲家自身がその出来栄えを保証するという意味合いも込めて。とはいえ依然真実味の残されていた時代だったといえようか。

attribué à J.Haydn(R.Hofstetter):

Sérénade Du Quatuor Op. 3, No. 5

Orpheus Chamber Orchestra

有名な《ハイドンのセレナード》もハイドンの同時代の修道士、ロマン・ホフシュテッターによる偽作と判明している。最終的に結論が出たのは1960年代のことだというが、その後もしばらくは曖昧なまま《「ハイドンの」セレナード》として親しまれてきた。

日本におけるこのあたりの受容事情も面白いものがあって、例えば吉田秀和の『私の好きな曲』は、1975年前後の「藝術新潮」に載った原稿をまとめたものだが、このなかのハイドンの欄には、白水社から数年前に出た翻訳、と断ってピエール・バルボーの著作が引用されていて、それ(正確に言うとその訳注)によると「信憑性が問題視されてきた」となっている。それをそのまま伝聞して紹介しているということは、この時点で吉田秀和もまだ結論を保留にしているわけだ。というか吉田秀和は驚いていて、「私のハイドン」というほど愛着のある《セレナーデ》だったことを明かして鼻白む思いをかくせない。

作曲者であるホフシュテッターはハイドンを信奉していて、かのスタイルを踏襲しての趣味の作曲家だったようだ。しかし出版社はそうではない。ペレゴレージなどの例でよくある話で、作曲者名を伏せてのという条件で楽譜を買い取り、ハイドンの名により世に出した。これがまさかの200年のロングランヒットとなる。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?