洞爺丸沈没 その7(全9話)

函館港内の船は、必死で台風と戦っていました。

発達

20:00

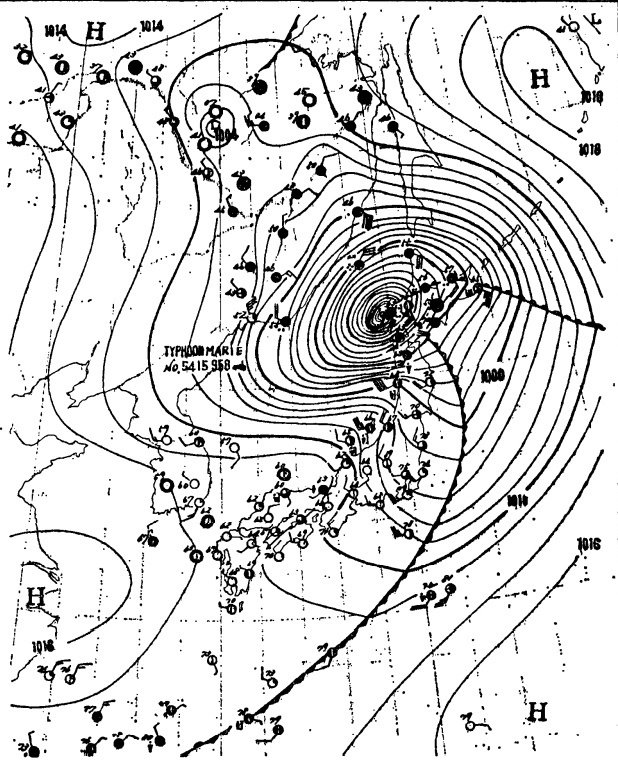

台風はまだ寿都の西南に停滞していました。この頃になると台風はますます勢力を強め、中心気圧は958mbまで落ちていました。最大瞬間風速は50m近くにもなり、寿都の平均風速は37mを超えていました。

この強風は海に大きなうねりをもたらし、函館港めがけて押し寄せるようになりました。

港外にいた第十一青函丸はこの大きなうねりを横から受けた途端、船体が三つに折れて沈みました。

第十一青函丸は積載車両を洞爺丸に移していましたが、寝台車と荷物車を移しただけで貨車45両は積んだままでした。そのため重心が高くなり、復元性が低くなっていたのではないかと考えられています。

あまりにも突然の出来事に、SOSを打つ暇もありませんでした。

誰にも気づかれないうちに、船長以下90人全員が帰らぬ人となりました。

浸水

20:10

洞爺丸の機関室の天井から突然浸水が始まりました。機関室の上は車両甲板で、列車が積まれています。車両甲板との間には通気口や脱出口、明り取りの天窓など多くの開口部があり、荒天の場合は鉄の蓋を閉めるのですが、その隙間から大量の水が滝のように落ちてきたのです。

蓋を止めるネジの増し締めと点検のために機関員たちが車両甲板に上がっていくと、そこには大量の海水が入り込んで、船の傾きに合わせて海水が移動していました。

洞爺丸を始め列車を積む連絡船は、船の後ろが低くなって開いています。簡単にいうとスリッパのような形をしています。

通常は後ろから海水が入る事はありませんが、丁度船首が大きなうねりを乗り越える時に、下がった船尾が後ろのうねりの中に潜って海水を掬い上げるような形になってしまい、大量の海水が入り続けていたのです。

やがて海水の量が多くなり、蓋の点検はあきらめざるを得ませんでした。そのため機関室には大量の海水が落ち続ける事になりました。

20:19

港外に錨泊していた大雪丸は走錨が始まり、このままでは防波堤に激突すると判断し、機関を全速にして再度港外へ出ようとしていました。全速にしても風とうねりが強く、わずか2ノット(約3.7km/h)のスピードでしか進むことができず、踟躊航法のような状態になっていました。

20:30

十勝丸の車両甲板には60Cmもの海水が溜っていました。やがて機関室は浸水のため、罐を焚くことができなくなりました。

21:00

台風は依然として寿都の西50kmの海上にいました。

台風は1時間の間にわずか40kmしか移動していません。しかし中心気圧は956mbにまで下がっていました。

洞爺丸の船橋にある風速計は58mを記録しました。船橋では何かに掴まらないと立っていられないほど傾いており、クルーは皆何かに掴まって必死に操船を続けていました。

この頃、大量に入り込んだ海水の為に左舷発電機がショートし、轟音とともに停止しました。また、全開で運転を続けていた左舷エンジンが限界を超え、異常振動を始めたためやむを得ず停止させました。

しかし、片舷のエンジンだけでは船首を風に向ける事ができず、転覆の恐れがあるため、すぐに再起動させました。

蒸気圧を下げて負荷をかけないように再起動させましたが、不規則な振動と音を立て明らかに正常ではありませんでした。

その8へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?