奥羽越列藩同盟(2/5)

面従腹背

やむを得ず仙台藩は鎮撫軍と合同で訓練するなどして、鎮撫軍側についているように見せかけつつ、米沢藩や二本松藩とともに、会津藩に降伏を進める説得を続けていました。

4月4日には、仙台藩主名で会津追討の準備命令が下されていますが、これも鎮撫軍を欺くためでした。

会津藩がなかなか説得に応じない中、4月10日に会津藩と庄内藩が会庄同盟を結びました。

庄内藩は前年に幕府の命で江戸の薩摩藩邸を焼き討ちしており、それが原因で朝敵とされていたのです。

やがて鎮撫軍から督促を受けた仙台藩は4月11日に会津藩境で小競り合いを開始します。

鎮撫総督九条道孝も岩沼に本陣を構え、鎮撫軍の一隊は庄内藩へ向かいました。

事ここに至り、会津藩も会津若松城の開城、鳥羽伏見の戦いの責任者の首を差し出す、削封を受け入れる、の三条件をのむ事に合意しました。

庄内藩も米沢藩に停戦の申し入れをしました。

そこで仙台米沢両藩は、鎮撫総督に寛大な処置を取ってもらうため、奥羽諸藩に呼びかけて白石城に集まる事となりました。

白石会議

4月11日、仙台・米沢・二本松・湯長谷・棚倉・亀田・中村・山形・福島・上山・一ノ関・矢島・盛岡・三春の14藩の代表が会合を行いました。

他の藩にも召集をかけていますが、遠隔地であるなどしてまだ到着していない藩もありました。

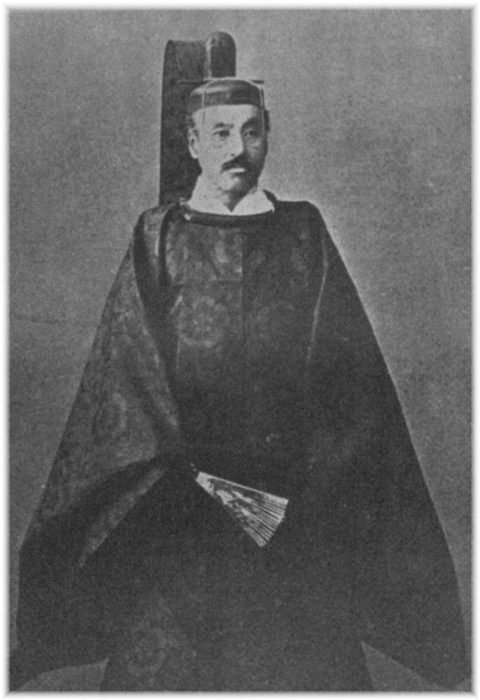

仙台藩の家老但木土佐より、会津藩から降伏の申し入れがあり、会津藩救済のための歎願書を、鎮撫総督に差し出したいことが伝えられました。

各藩の代表の意見を聞くと、各藩とも嘆願書への連名を申し出ました。

翌4月12日に仙台藩主伊達慶邦、米沢藩主上杉斉憲が岩沼にいた九条道孝を訪ねて、直々に歎願書を手渡したのでした。

大藩である仙台、米沢をはじめ、奥羽諸藩の連名による嘆願書を受けた九条総督は、その圧力を受けて動揺しますが、その場での即答は避けました。

この嘆願書に対して下参謀の世良修蔵が強硬に反対します。

世良の意向を強く受けて「会津容保はこの世に存在してはいけない罪人なので、許すことはできない。即刻討ち入る事」という返答を4月17日に返しました。

それまで白石会議に集まった奥羽諸藩は、嘆願を目的とした集まりでしたが、これを境に軍事同盟としての性格が強くなりました。

会津に攻め入る前に、仙台藩主伊達慶邦が世良に面会して

「会津藩が謝罪したいと言っているから、その周旋をしたい。謝罪の条件は、どうなるか」と質問したのですが、世良は激怒して「容保の斬首と開城」の線を譲りませんでした。

徳川慶喜が穏やかな処遇を受けているのに、京都守護職の任務を担っただけの容保がなぜ死罪なのか。東北人にとっては理解できることではありませんでした。

また戦場では仕方ない事とはいえ、薩長の兵士が略奪や乱暴狼藉を働く事も多く、世良の言動と相まって奥羽諸藩の不満は高まって行きました。

仙台藩では鎮撫軍とともに行動する前線部隊に、悪逆非道なる薩長軍を九条総督の命で討伐する旨の通達が出されていました。

少人数の薩長軍は横道に引き入れて討ち取り、多人数であれば銃隊で討ち取るようという指示でした。

その3へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?