ブログと note との使い分けを考えた

この記事はおよそ7分で読むことができます。

今回の記事は、半分は決意表明のようなもので、半分は自分の頭の中の整理のための記事になります。

また、「私教育」や「学習産業」に関わる記事ではございません。

ご了承くださいませ。

おはようございます。

私教育どっとこむ 管理人です。

(∪*´ω`*)ノ

前の記事で、記事のアップロード後に変な違和感を感じてしまい、そのままnote の更新が滞っておりました。

⇓ の記事です。

違和感

そこから月末・月初進行が重なり、通常の業務に加えて、請求書やら生徒さま・保護者さま宛のメールマガジンの発行やらで忙しくしていたので、落ち着いて note の方に向き合う時間が取れませんでした。

それでも、前回の更新から、「ブログとnote の使い方・使い分け」などのnote 記事をいくつか読み、「なるほどなぁ」と勉強・検討することもできました。

そんなわけで、今回は note の目次や箇条書き機能の習作も兼ねて、記事を1本、作ってみることにしました。

ブログに関しての考え

まず、情報発信をしようとした際、考えたのはブログでした。

ブログに関しても、それなりに事前にネットや動画で概要を勉強したのですが、それらの記事の多くが、

WordPress で作るといいよ

的なことが書いてありました。

ただ、初期費用が1万円程度かかることや、有料のテーマデザインにするともう少し費用がかかることが分かり、結局WordPress でのブログ製作は見送りました。

海のものとも山のものとも分からないブログの世界に、いきなり初期投資はハードルが高かったんです……

その代わり、Blogger という、Googleが提供しているブログサービスでブログを始めることにしました。

⇒ 私教育どっとこむ

Googleアカウントを持っているので紐づけも簡単でしたし、機能が多くない分、執筆に集中できるかな、と思ったからです。

ここらへん、SEO などを考えたマーケティングとしては初手から失敗ですね……

(ノ∀`)アチャー

note の存在

当初はブログのみでの情報発信を考えていました。

note は、存在自体は知っていましたが、

なんか、おしゃれで意識高い人たちがたくさん居る場所だぁ……

(;゚д゚)ゴクリ…

と、よく調べないまま少し遠ざけていた傾向もありました。

ただ、有料記事が載せられるということ、また、これは実際にやってみて後から分かったことですが、note のPV数がブログよりも多いこと(執筆時:2023年6月3日現在)から、将来的に記事執筆でマネタイズも考えている身としては、noteでの有料記事の販売も視野に入れた方がいいのかな……?と考えるようにもなりました。

違和感の正体と現時点の考え

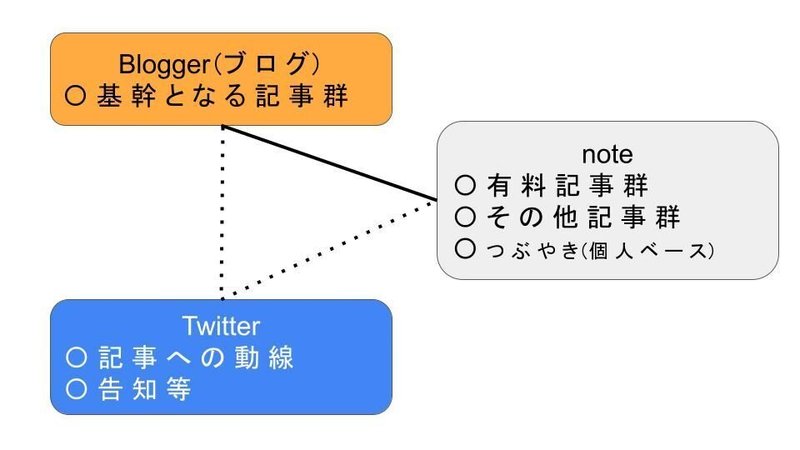

じゃあこれからどうしよう?ってことなんですが、現在のところ以下のように考えております。

Blogger(以下:ブログ)は、あくまで「学習産業に関わる基幹となる記事群」を載せていく場にしたいと思います。

既に下書きも10本以上ありますし、その記事内では、文字に色を付けたり装飾をしたりをしているので、それをnote用にリライトするのは手間かな、と思ったのです。

また、noteには目次機能などもあるので、場合によっては目次を作るために構成を少しいじらないといけない可能性も出てきます。

(なお、今回の記事では目次を付けていますが、あくまで練習・習作のためであり、毎回の記事に目次を付けるかは分かりません。あくまで上から読んでいただいて、全体で分かるものなので……)

note は、ブログの基幹となる記事群の中で、有料にするものを載せていこうと考えております。

ただ、前回感じた違和感として、

「note を note として使っていない」

という自分なりの結論にたどり着きました。

ブログで書いた文章を、ただリンクを貼るだけの場所にしてしまい、しかもそれが有料である、と。

note や読者さまに失礼……とは違うかもしれませんが(もちろんそれもありますが)、

なんかつまんない使い方だなぁ、と思ってしまったわけです。

そして、いろいろな方のブログ論・note 論などを拝読した際に、

「ブログはお店・note は店主」

のような文言があったと思います。

その文言の記事を読んだときに、

「なるほどなぁ……」と、ストンと落とし込むことができました。

ブログはあくまで方法論などをしっかり載せる場であり、お店で例えればそれは「商品」になります。

ブログで行っていくこととしては、基幹となる記事群をしっかり載せながら、アドセンス、アフィリエイトの審査を通したいです。

アドセンスやアフィリエイトの仕組みを考えると、PV数が重要なのですが、そもそも中身のないor中身の薄い情報では意味が無いです。

良い記事を継続的に提供できるように、丁寧に続けます。

note の方では、基幹となる記事の中でも、これは有料にしてもいいな(もしくは有料にしたいな)という記事を載せたいと思います。

有料にする・しないの差としては、

① 自分の主義・思想が強く出る記事

② 購入された方が損をしないような記事

ということが挙げられます。

② に関しては比較するものがないので主観になってしまいますが、無料記事との差別化を図るために、より一生懸命記事を作ります。

このあたりは、⇓の記事に詳細が書かれております。

第0回 自己紹介とブログ紹介

また、Googleアドセンスとnote の収益の方法の差だと思いますが、

〇 Googleアドセンスは薄利多売

〇 note はオーダーメイド

のような印象を持ちました。

※ 薄利多売という言い方に悪意やマイナスのイメージは特にございません

また、「note は店主」という文言から、

「私教育どっとこむ管理人」の人物像が分かるような記事も、note の方で執筆する方向性で考えました。

もちろん自己紹介もブログ・note それぞれに書いてはおりますが、それ以上に、何て言うんだろ……内面性?考え方?スタンス?的なものが分かるような、そんな記事を書いていければと思います。

いちばん手っ取り早いのは、自分が展開している学習システムと紐づけをしてしまえば良いのですが、

ブログにこんな文言を載せちゃったので、当然、人物像はぼやけます。

私もnote の方で、家庭教師・塾講師の方の記事を、専業・アルバイト問わず100 件程度拝読いたしました。

ブログを含めるとその数倍、読んでいるかもしれません。

特に専業の方は、ご自身が展開しているサービス・所属している企業としっかり紐づけされていて、とても分かりやすかった印象があります。

ただ、利害忖度なし、客観性や中立性を保つ、という自分ルールをどこまで貫けるか分かりませんが、ブログや note を、自分の学習サービスの集客ツールとして使うことはしない方向でおります。

具体的には、

〇 直接、私の家庭教師の HP、Twitter、Instagram などにリンクをしない

〇 年度初頭や長期休暇の際、あるいは常習的に「生徒募集」を目的とした記事内容を書かない

ことにします。

ブログも note も、記事の最後の定型文のところで、「お仕事依頼受け付けてます」的な文言を載せるくらいです。

(ブログや note、それ自体で収益を上げる分には構わないのですが)

ただ、あまりにも謎の人が書いていると、やっぱり信用の度合が低くなったり、場合によっては怪しまれちゃうかもしれません。

「自分語り」という言葉があまり歓迎されない昨今ですが、note の方で、私自身に関する記事も書いていければと思います。

あるかどうか分かりませんが、リクエストやご質問があればお気軽にご連絡ください。

ヾ(*´∀`*)ノ

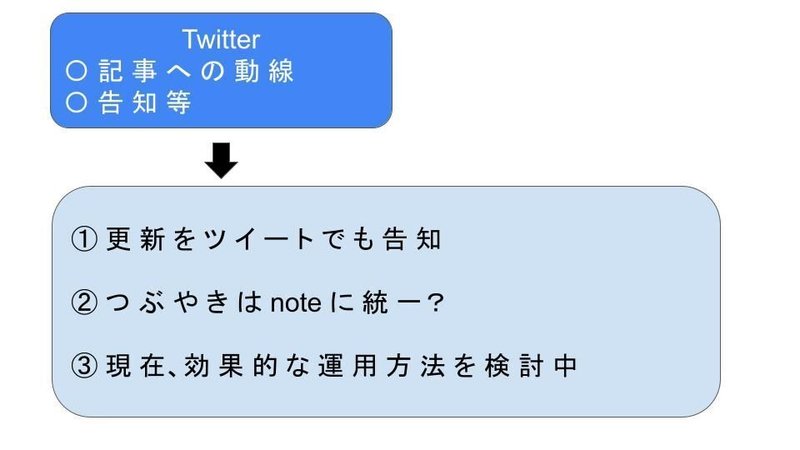

Twitter のこと、何も触れてないけど?

上の方で出した図に戻ります。

Twitter に関しては、まだ始めたばかりなのですが、記事の動線や告知を通じて、ブログや note への人流やPV数を増やすひとつのブースターになってもらえればと考えております。

ですが、現在のところさっぱりです。

このへん、本当にネタ抜きでゼロなので、私のマーケティング能力の無さが早々に露呈しているのですが、Twitterは、更新のたびに告知をするくらいでいいのかな……と思います。

というのも、メイン業務(家庭教師)の方でも、本業務以外にTwitter、Instagram、HPを運営しており、頭と手が回らないのが本音です。

ありがたいことに、「つぶやき」機能は note の方にあるので、ちょっとつぶやくくらいだったら note メインでいいかな?とか。

マーケティングのマの字も分かっていない素人のぼんやりとした考えですが、機能や用途が重複してしまうと、そのSNSなりサイトなりのプラットフォームが持つ本来の魅力というか、威力が減ってしまうのかなぁ、と。

このへんも並行して勉強していきます。

まとめ

今回は、記事を下書きせずにつらつらと書いてしまいました。

そして、技術的な練習という側面からは、目次機能や画像を入れることも積極的にやってみました。

note は白黒文字しか書けない、ということでしたが、随所にカラーの図を挟むことで、彩りも添えられた感じがします。

🌷(*´ω`*)🌻

内容的な側面からは、「ブログと note の使い分け」を自分なりに考えてみました。

前回の投稿時の違和感をなるべく言語化し、そこからどのように複数のプラットフォームで展開していくかを現時点での考えとしてまとめてみようとしました。

(まとまっているかは分からないです(´・ω・`))

「ブログはお店・note は店主」というフレーズを基に、上記のようなフレームで記事執筆を行えればと思います。

そして、「未完の大作よりも、完結した駄作」

を目指して、コツコツ書いていければと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

次回のコラムでまたお会いできることを楽しみにしています。

(U*´ω`*)ノシ

---

なお、お仕事(教科指導・進路指導・執筆・講演・コンサルティングなど)のご依頼も随時受け付けております。

ご依頼の際は、ブログのフォーム、 note のメッセージ、TwitterのDMなどに、ご依頼したい内容を書き添えて送信ください。

<私教育どっとこむ Twitter >

<私教育どっとこむ ブログ >

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?