マイケルくんとミーちゃん〜格差社会に生きる子どもたち

火星ローバー・パーサヴィアランスはすこぶる順調で、僕が開発した自動運転の試験も始まった。ここロサンゼルスではワクチン接種が順調に進み、レストランやバーは賑わいを取り戻し、一時は完全テレワークだった僕の職場には約半数の職員が戻った。

一方の僕はここ数週間、ローバーのオペレーションで出勤する時以外はいつも庭で仕事をしている。バスルームのリフォームをやっていて家の中はトンカチドンドンとうるさいので庭に逃げたわけだが、気候も良く、朝は鳥がチュンチュンと可愛らしく鳴いていて、そのまま外で妻と優雅にランチをし、夕方ミーちゃんが帰ってきたらそのまま庭で遊ぶこの仕事スタイルがすっかり気に入ってしまった。

リフォームの肉体労働をしてくれる大工さんたちは一人の例外もなくヒスパニック系移民だ。彼らは毎朝、15年か20年は使っているだろうボロボロのカローラやシビックに乗ってやってくる。英語は全く話せない。現場はすべてスペイン語。ウンベルトという現場監督の男だけが訛った英語を話せるので、意思疎通は彼を介して行う。作業中はたいていラテン系の音楽を聞いている。彼らの多くは太い筋肉質の腕にタトゥーを入れている。

彼らのボスがローテムというユダヤ系白人で、僕たちから代金の小切手を受け取る時などに、最新モデルのピカピカのプリウスに乗って時々やってくる。彼はイスラエルからの移民だが、非常に流暢な英語を話す。

これまでもいくつかの会社に家を直してもらったが、どこも同じ階層構造があった。マネージャーはレクサスやテスラに乗る白人。現場監督は英語を喋れるヒスパニック。その下で肉体労働をするのはボロボロの車に乗る英語ゼロのヒスパニックだ。もらう給料もこの順番。そしてこれは、アメリカの縮図でもある。

土曜日の朝8時前、ミーちゃんをスイミング教室に連れていくために車で家を出ようとすると、ボロボロの赤いカローラからヒスパニックの親子が降りてきて呼び止められた。親はこの日に作業しに来ることになっていたタイル職人だった。しかし、どうして息子を連れてきたのだろう?まだあどけない顔をしている。小学校低学年くらいに見えた。

タイル職人はスペイン語で何かをまくし立てた後、息子を肘で小突いた。するとその子は恥ずかしそうな顔で僕を見ながら、小声でそれを英語に訳した。

そうか、通訳のために子を連れてきたのか…。

スイミング教室に遅れてしまうので、妻に代わってもらって僕たちは出発した。ミーちゃんが勇気を出して一瞬だけ顔を水につけたり、背中で浮いたりした様子を日本のおじいちゃんおばあちゃんに見せようと、僕はプールサイドから山のように写真を撮った。レベル2から3に進級し、ミーちゃんと僕はニコニコご機嫌で家に帰った。

タイル職人の子が庭で大きなバケツを重そうに運んでいるのが見えた。父親の作業を手伝っているようだ。僕の姿を見ると彼は父親を呼んできた。ちょっとしたトラブルがあったらしい。

タイル職人は苛立った口調で僕に何かをまくし立て、息子に訳させた。彼は困惑した顔で何度か父親に聞き返した後、悪びれたような表情で僕に数語の英語を伝えた。要領を得ない会話を何往復かした後、30ドルほどの支払いを僕に求めていることをやっと理解した。

僕はこの子が不憫だった。言い返すにも、この子に厳しい言葉を訳させるのが可哀想で言葉に詰まった。どうしてこんな小さな子が大人のギスギスとした現実に晒されなくてはいけないのか。鳥や獣だって幼いうちは親に守られて育つのに…。

ひと段落した後、僕はこの子の肩をポンポンと叩きながら、努めて明るい声でこういった。

「君はすごいね!英語とスペイン語を両方喋れるし、お父さんの手伝いもできるし!名前は何ていうの?」

彼は小さな声でマイケルと答えた。子供らしくはにかんだ表情に、僕は少しだけ安心した。

「毎週末お父さんを手伝っているの?」

「うん」

「学校は楽しい?」

「うん」

「勉強は?」

マイケルは笑いながら首を大きく横に振った。

「ははは、そうか。マイケル、僕の娘と遊んでいかない?5歳だ。家の中にいるよ。」

彼ははにかんだだけで何も答えなかった。

家に入ると、ミーちゃんはディズニーランドに行った時に買ってもらったレゴのお城で遊んでいた。

「ミーちゃん、マイケルくん9歳だって。一緒に遊んだら?」

ミーちゃんは恥ずかしがって、小さな声で「ハーイ」と挨拶しただけで引っ込んでしまった。マイケルくんも「ハーイ」と言ったきりまた父親の手伝いを始めた。することがないときはスマホでゲームをしていた。結局、二人の子どもは遊ぶことも言葉を交わすこともなかった。

しばらくして現場監督のウンベルトがやってきた。彼と英語で話すとミスコミュニケーションはすぐに解消された。僕は近くにいたマイケルを引き寄せ、ウンベルトに向かって大げさに褒めた。

「マイケルはすごかったんだよ、通訳もするしお父さんの手伝いもするし。」

彼はまたはにかんだ。ウンベルトも陽気になってこう言った。

「君はお父さんみたいにタイル職人になれるよ!」

タイル職人か。僕はマイケルを見ながら考えてしまった。もちろん立派な仕事だ。でも、この子の可能性はそれだけなのだろうか?

そうなのかもしれない。きっと彼はミーちゃんのように色々な習い事をさせてもらうことはなかろうし、週末にカリフォルニア・サイエンス・センターへスペースシャトル・エンデバーを見に連れて行ってもらったこともないかもしれない。英語を読めない親は宿題を教えてくれることもなかろう。僕たちのように良い学区にある割高な2LDKの家を買うお金も、大学に行かせてもらうお金もないだろう。高校を出て、タイル職人になって、白人の上司の下で働くのだろうか。

貧富の差が教育格差を生み、それがそのまま次世代の貧富の差になる。貧しさはまるでDNAに刷り込まれているように子に受け継がれる。それが、アメリカの地獄のような格差がいつまでも解消しない理由の一つなのだ。

「親ガチャ」なんていう言葉をSNSで見るが、この言葉は残酷な真実を突いている。子は生まれる境遇を選べない。どこの国のどの時代に生まれるか。親は金持ちか貧乏か。教育熱心かそうでないか。すべては運だ。赤ちゃんはただ運を天に祈って生まれてくるしかない。もちろん生まれた後は本人の努力で人生を変えられるが、その境遇には天と地ほどの差がある。

高さ1000メートルの崖がある。どの赤ちゃんも等しくその底に生まれてくる。誰にも等しく登る権利がある。だが、ある子は親や社会の大勢の人に助けてもらえる一方、ある子にはほとんど何の助けもない。一人で頂上まで登り切ってしまう強者も稀にはいる。しかしほとんどの子は大人の助けや導きなしには、その崖を登ろうとすらしないだろう。

僕はかねがね、成功は努力が半分、運が半分だと言ってきた。しかるに成功者は往々にして全てが自分の努力の賜物だったかのように偉ぶる。それは傲慢だ。もし彼ら、彼女らがロヒンギャ族に生まれていても、同じ努力をして同じ成功をつかめただろうか?

僕も、あの時代のあの国のあの両親のもとに生まれていなければ、子どもの頃からの夢だった宇宙の仕事をするなんてできなかっただろうし、そもそもそんな夢も持てなかっただろう。夢とは贅沢品なのだ。

そして親になった今、僕は自分のところに生まれてきてくれたミーちゃんのために自分の持つ全てを注ぎ込む。彼女に大きな夢を持って空高く羽ばたいてほしい。そのためにはお金も時間も惜しまない。世界の何億の子よりも自分のたった一人の我が子が可愛い。何と言われようと、それが親の責任だ。

それでも想像せずにはいられない。もし、ガチャの気まぐれでミーちゃんがタイル職人のところに生まれていたら・・・?

マイケルくんとタイル職人が帰るとき、僕は机の引き出しをひっくり返して見つけたNASAの缶バッジをプレゼントした。そしてそのバッジにプリントされている火星ローバーを指差し、この仕事をしているんだよと言った。マイケルくんは今日いちばん嬉しそうな顔で僕とバッジを交互に見て、何かをスペイン語で父親に言った。タイル職人も上機嫌になった。

別れ際、僕はマイケルくんの肩を叩きながら、「たくさん勉強しろよ、とても大事だからな」と言った。彼はそれには答えず、はにかんで去っていった。

あの小さなNASAバッジが彼の人生の転機になりうるだろうか?一念発起して猛勉強してエンジニアや研究者になり、NASAに入って僕と一緒に宇宙の仕事をするような未来があるだろうか?

安物の漫画や映画ならよく見るストーリーだ。努力で底辺から這い上がった類稀な成功者もいる。だが、ほとんどの子どもにとって現実はそう甘くない。崖の底にいる子どもに、たった一度だけ指差して空を見せたところで、誰の助けも借りずに登り切る力が魔法のように湧いてくるだろうか。

きっとマイケルくんはこれからも毎週末、父親の仕事に駆り出される。勉強は嫌いなままだろう。もしかしたら来週、あのバッジを学校に持っていって友達に自慢するかもしれない。でもやがて引き出しの奥かどこかに忘れられる。たとえ覚えていてくれたとしても、それは子ども時代の思い出の一コマ以上のものではないかもしれない。

マイケルくんとミーちゃん。同じ時代、同じ国、同じ街に生まれた歳の近い子ども同士なのに、まるで違う宇宙に住んでいるようだ。

僕に何ができるだろう。自分の生活に差し障りないような金額を寄付するくらいならしてきたが、大海に血を一滴落とす程度のものだろう。僕はよく講演で宇宙の話をして「夢を持とう」と呼びかける。僕の講演に子どもを連れてくる家庭はたいてい、比較的恵まれた境遇にある。しかし、マイケルくんのような子どもがいたら、僕の言葉はどう響くだろうか。

無力感と疲れを感じた僕は、床で絵を描いていたミーちゃんをおもむろに抱き上げ、力いっぱいハグして頬にキスをした。ミーちゃんは喜んで大きな笑みを僕に返した。

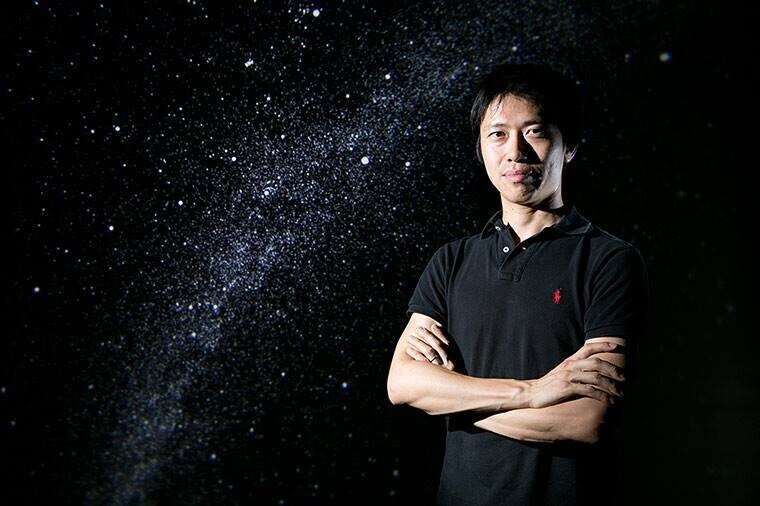

小野雅裕、技術者・作家。NASAジェット推進研究所で火星ローバーの自律化などの研究開発を行う。作家としても活動。宇宙探査の過去・現在・未来を壮大なスケールで描いた『宇宙に命はあるのか』は5万部のベストセラーに。2014年には自身の留学体験を綴った『宇宙を目指して海を渡る』を出版。

ロサンゼルス在住。阪神ファン。ミーちゃんのパパ。好物はたくあんだったが、塩分を控えるために現在節制中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?