PORT: Performance or Theory #3 「人間[-ance]」 | 渋革まろん

2022年1月23日(日)

第一部 14:00-14:45 / 第二部 15:00-18:00(入退室自由)

第一部 : 小林勇輝2021年活動報告

第二部 : クロストーク

第三回目のPORTは小林勇輝のオーガナイズで、「人間[-ance]」をテーマに開かれた。第一部は2021年に行った活動について、ひとつひとつ丁寧な解題を添えたプレゼンテーションを行い、第二部ではクロストークへ。今回はオーガナイザーの設定したテーマを突き詰めるというのではなく、メンバーによるクロストークの時間が長めに取られ、小林がメンバーに聞いてみたいことを問いかける方式で進行していった。「相互批評を目的にした身体表現の研究会」であるPORTの特質と雰囲気を良くあらわした回になっていたと思う。そうしたわけで、今回のレポートは、#1と#2のようにくねくねと蛇行しながら進む議論を、ある程度のトピックごとにまとめて整理するという形式を取らず、タイムラインに沿って、どういった会話のキャッチボールがされているかも含めて記述していく。ハラが「言葉のプロレス」と呼んだPORTのダイナミズムを体感していただきたい。

第一部:プレゼンテーション

序

小林勇輝は、2014年にロンドンのセントラル・セント・マーチンズ美術大学を卒業し、2016年にロイヤル・ カレッジ・オブ・アート、パフォーマンス科の修士課程を修了、その後、パフォーマンス作品を中心にしつつ複数のメディウムをまたいで領域横断的なアート活動を続けている。筆者が小林勇輝の存在を認知したのは、小林が参加していた2018年のDance New Airのときだったので、あまり深く考えずに小林勇輝というダンサーがいるのだなと無知蒙昧な印象を抱いていた。

その後、小林の活動に強い興味を抱くきっかけになったのは、2019年にゲーテ・インスティトゥート東京で開催されたstillliveのショーイングであった。この年、小林は「パフォーマンスアートを主体としたプラットフォーム」としてstillliveを立ち上げたのである。8名のアーティストが散発的・同時多発的にパフォーマンスを展開するこのハプニングイベントは、一瞬先に何が起こるかわからないカオティックな状況を出来させ、それぞれ独自の《個》が爆発する祝祭的でアナーキーな興奮を呼び起こした *1 。

もともと、小林は日本にパフォーマンスアートを受容する文脈や環境が整っていないことに問題を感じており、それを解決するひとつの手段としてstillliveをスタートさせた。その規模は年々拡張しつつあり、2021年に3回目の開催を迎えたstillliveでは「Performance Art Summit Tokyo」を副題に掲げ、総勢27名のアーティストが、ゲーテの講堂から玄関、2階のラウンジ、部屋、廊下、階段、屋上まで使用した同時多発的なパフォーマンスを行った。しかも拡張しているのは量的な規模だけではない。ジャンルや世代を超えた交流、レクチャー、ワークショップによる歴史的文脈の検証を通じて、横軸・縦軸の広がりを持った芸術と社会の交差領域=アートプラットフォームを確立し始めているのである。

とはいえ、現在の日本で「パフォーマンスアート」の表現形式が現代美術・舞台芸術の双方から独立したジャンルとして認知され、一定のポピュラリティを獲得するに至っているわけではない。必然、PORT内でも「パフォーマンスアートの身体」に準拠する小林の発言は、他ジャンルの認識と摩擦を起こしているようだった。第一回目のPORTでは、

小林:こういうディスカッションのときに身体性の話になると、僕は悲しくなることがあって。だいたい演劇やダンスや俳優の話で終わってしまうから。パフォーマンスアートに辿り着くまでに時間がかかると毎回思う(笑)。いや、誰のせいでもなくて、そういう風に今につながってしまっている過去のこともあるし、これからどうしていくかの問題でそこの仕事を僕はしている。

と、小林は自身のジャンルに起因する「悲しみ」をストレートに述べている。しかし、今回のトークでは「2021年活動振り返り」と題したプレゼンを通じて、小林のパフォーマンスアートの身体についての考えが示され、さらに第二部ではこれまでのトークで摩擦を起こしていた論点をあらためて振り返りつつ、「PORT」を総括するような時間が取られたのだった。

さて、それではまず、小林がプレゼンした各作品を順々に追っていこう。小林の思考・感性の動きをつまびらかにするため、最初の二作品はほぼ全ての内容をまるごとお伝えする。文量の関係もあるので、後半3作品他は概要のみ記載していくことにする。

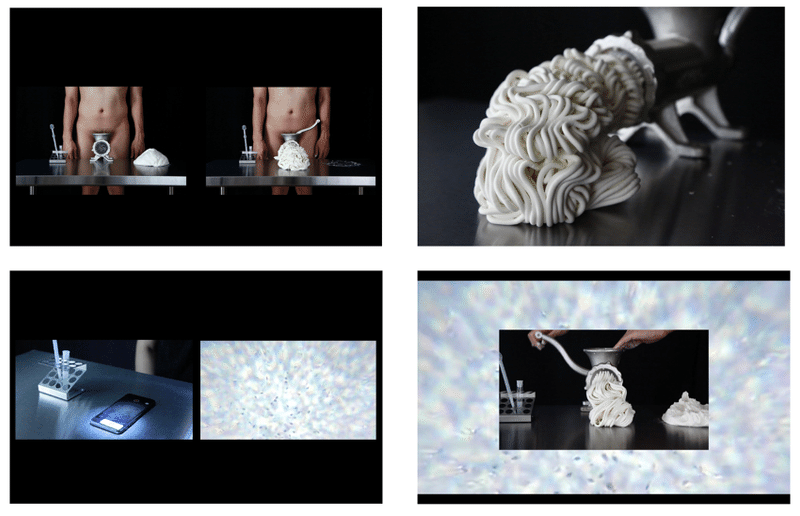

「I or Another」(2021)

「I or Another」は2020年のPORTで試演した作品。それまでは、「中性的な身体、ポストヒューマン的な身体、人間だけど性や人種にとらわれない身体を探していた」という小林は、日本社会のなかで男性的な関わりを強く感じるようになり、「精子」をテーマにした作品を制作したのだという。

小林:このときのテーマは精子。当初、それは男性にしかできないパフォーマンスだと攻撃的な言い方をしてしまっていました。PORTで自分が良かったなと思うのは、この作品を、男性・女性のどちらに説明するときでも、同じように説明できるかを考えさせられたことでした。

本作は「Embodied Interface」という国際オンラインプロジェクトのために制作した作品だった。しかし小林はオンラインのパフォーマンスに「しっくりこないもの」を感じていたと振り返る。

小林:オンラインはインスタントで便利なものではあるけど、やっぱり生の関わり、直接的なコミュニケーションの取れなさは、見えない視聴者に囲まれた(オンラインの)ライブセックスをさせられているような不安を感じさせました。それは実際にどこかに出向いて、誰かと話すよりも疲れることなのかもと思ったりして…。それで、自分以外のなにかが自分の代わりにパフォーマンスをしている、でも自分自身でもある媒体として、あえて自分の精子を使うことをしました。精子は自分の身体だけど他者になる可能性もある媒体で、すごくしっくりきた。

小林は、前回のトークで「僕にとっての作品化は展示できるかどうか」と語っていたが、本作にも複数の媒体を横断可能な作品の強度が示されている。

小林:下が映像、上が写真作品、斜め右のものがオブジェになっている。彫刻・写真・映像、多様な媒体を通して作品として見せていけるものになったらいいなと。ななめ上の写真のように、単調な動きを続ける自慰的な行為や精子を抽出する行為は、性愛、欲求、セクシュアリティを想起させます。白い粘土を使うことで、それが自分のDNAのポートレートになっていく感じもしていました。石灰粘土は固まったら脆くてすぐ壊せちゃうフラジャイルな素材で、結局、「男性」が弱々しい化石になっていく、そういうところをやれて良かったなと。

本作にはフルクサスに参加していたオノヨーコのようなスコアの実演をパフォーマンスプロセスの一部にするというテーマもあった。そこで視聴者に「ZOOMのギャラリービュー機能を通じて小林の精子を映し出した画面を拡大・縮小できます」といったインストラクション(視聴者への指示)が書かれた画面を提示した。デジタル媒体のなかで、それが出来たのも発展だったと小林は言う。また、アーツ千代田3331で開催されたアートフェアでは、展示会場で精肉機をぐるぐる回して作ったオブジェが固まるまでのプロセスを作品として展示した。「パフォーマティブなオブジェを展示できた」と小林は述懐する。

話を聞いていると、小林が諸ジャンル・媒体の自由な移動を軽々と遂行しているように見えることに驚かされる。ここでは、芸術の諸ジャンルを規定する制度的な枠組みが「作品」に先立って存在していない。むしろ、日常的な事物──精肉機のような──との新鮮で生き生きとした関係を生み出す詩的な行為──精肉機の喩的な使用──が先行している。観者はそれを映像、写真、彫刻、パフォーマンスアートといった諸ジャンルの「窓」から覗き込むのである。

身体の象徴的・物理的な素材性を強調するボディアート的な側面が際立つように(筆者には)見えていた小林のパフォーマンスであるが、その核にはもしかしたら日用品/オブジェの遊戯的な使用があるのかもしれないと図らずも、気づきを促されるところがあった。

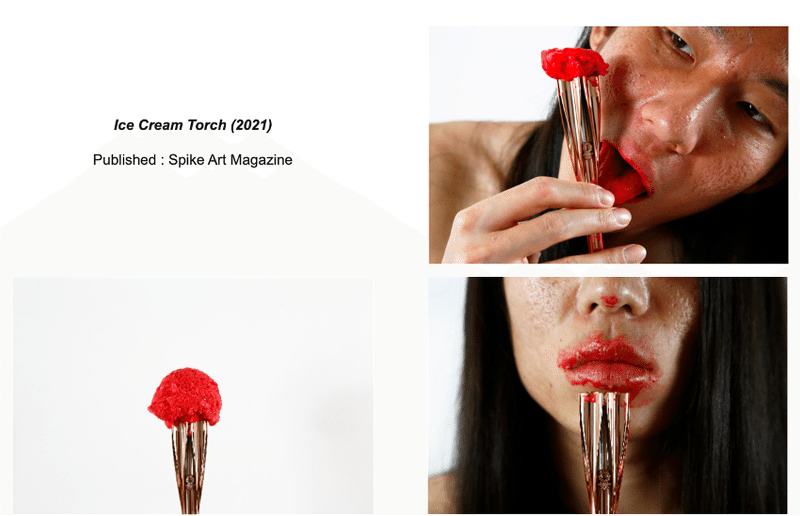

「Ice Cream Torch」、「Ice Cream Torch / Ceremony 」、「Ceremony」(2021)

小林:自分はスポーツ選手を目指していたときがあって、スポーツ、ジェンダー、セクシャリティ、パフォーマンスをテーマに作品を制作してきました。コロナ禍でオリンピックが開催され、経済と人命が天秤にかけられるなか、女性蔑視的発言への注目が国際的に取り沙汰される状況は……その時期に日本にいた自分が(オリンピックという社会的イベントに)巻き込まれていく感じがありました。そこで初めて当事者意識が芽生えて、責任感・使命感が出てきた。

ちょうどその時、『Spike Art Magazine』という雑誌の企画で、スポーツとアートをテーマにしている作家に選ばれた小林は「Ice Cream Torch」の制作に着手する。聖火リレーを模した小道具を舐めて溶かすという行為の写真作品である。ほとんど誰にも関心を寄せられない身近なものを象徴的・政治的な“アートイベント”に変容させていく小林の制作プロセスは魅力的だ。それはモノとの関係の偶然性が織り込まれるように、モノからの“語り”を引き受けるように進んでいく。

小林:初めて、自分の身体をスポーツの動きから切り離して作った作品です。スポーツ競技会というテーマを突き詰めるチャレンジでした。スポーツの商業化がテーマだったので、あえてお土産ショップで誰でも買えるようなトーチを使いました。といっても、最初は深く考えてなくて、(トーチが)アイスクリームのコーンに見えるなと思って買ったんです。それで真っ赤なアイスを乗せたら日の丸に見えるなと。モノに引っ張られて作品の構想がまとまっていった感じでした。

そして、オリンピック開催前、聖火リレーの続行・中止をめぐる判断が世間を騒がせていたときに、

小林:平和のためのスポーツってなんだろうなとずっと考えさせられて。聖火の火が燃えているというより、搾取されて凍ってきているイメージがありました。それがアイスクリームのイメージにつながって、日の丸にも見えるアイスクリームが垂れないように頑張って舐め続ける、みたいな。そこから聖火リレーの政治利用が想起させられて…。

聖火リレーの歴史的背景について、

小林:聖火リレーがナチス政権下のベルリン・オリンピックで初めて導入されたこと、聖火が武器を作る素材で創られていること、聖火の道筋が他国(ポーランド)を侵略するための経路として使われたとも言われていること、この作品を通じて、オリンピックが孕んでいる政治的問題がどんどん浮き彫りになっていきました。

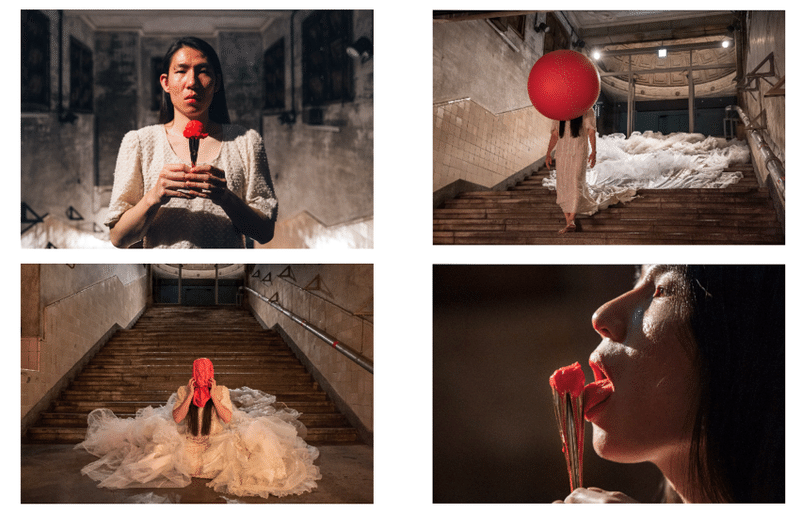

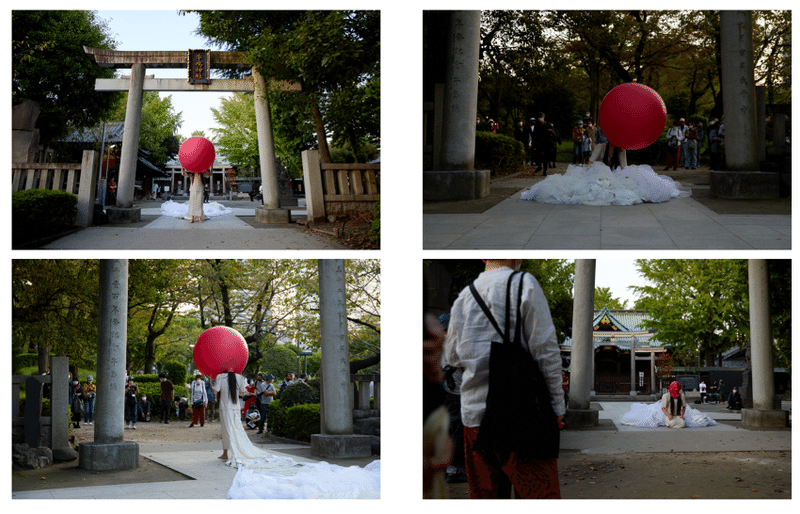

写真媒体から始まった本作だが、「Tokyo Real Underground」という舞踏をテーマにしたパフォーマンス・フェスティバルに参加する機会を得て、パフォーマンスの映像作品としてあらためて発表された。

小林:東京芸大の目の前にある旧博物館動物園駅でパフォーマンスの映像を撮るとなったとき、アイスクリームのトーチをセレモニー化したいと思いました。そこで『炎のランナー』という1981年に公開された映画に注目しました。スポーツ協議会のアマチュアリズムと商業化の矛盾などが描かれていたんですね。そこで使われていた象徴的な曲をテーマにパフォーマンスの映像を作りました。

映像では十二単衣のように何枚もつなぎ合わせたウェディングドレスを着用し、頭に大きな赤い風船を被った小林が登場する。

小林:オリンピック日本代表として試合に臨むとき、「日の丸を背負ってがんばります」と言うけど、よくよく考えてみたら国家主義的で恐ろしいことだと思う。戦争で突撃しに行くイメージがある。平和のためのスポーツの祭典と言っているのに、国同士の争いを想起させられる。だから、画角のなかでポヨンポヨンとしている赤い風船を使って、日の丸が揺れたり、画角の外にフレームアウトしたりして、最終的にそれがしぼんでそのなかで呼吸する作品になりました。……オリンピックの聖火を灯す儀式も、「白いドレスを着た美しい女性」を神格化していると思って、それをイメージさせる純白のドレスを使いました。……ドレスはズルズル引きずると汚れていくし、神秘的なものが汚れていって、最後、日の丸がしぼんでいくというイメージの作品になりました。

本作で使用されたウェディングドレスも、ネットで見つけた1着1,000円ほどのものを集めてつなぎ合わせて制作したのだという。そのとき、ウェディングドレスを切り刻むのが嫌だったという小林は、面倒な手間をかけて裁縫をほどいて丁寧に解体した。「その時間が自分のなかでは象徴的な時間だった」という発言から、小林の世界との関わり方、ある種の哲学を伺えるように思う。

この作品は、さらにToken Art centerが主催する「Agoraphobia」というイベントで実演された。

小林:「Ice Cream Torch / Ceremony 」の「Ceremony」だけをやったらどうなるかなと。パフォーマンスをした隅田公園は、東京大空襲で被害にあった3000人くらい遺体が埋まっていたり、明治天皇の石碑があったり、そういうものが点在している場所。旧博物館動物園駅はアンダーグラウンドな地下空間だったけど、地上に出てきても結局、日本の国家主義的な意味合いの深い公園にいるんだなという感覚になりました。

公園という多くの人が周りにいる環境は、パフォーマンスのムードを一変させたという。

小林:周りに普通に子どもがいて「何やってるの?」「なんでしゃべんないの?」、そしたら横にいたお父さんが「エスパー伊東だよ」とか言って(笑)。……みんなずっと寄り添って側にいてくれて、最終的に赤い風船を取ったら、ポカンとした表情の人、服を引っ張って「何これ」という子ども、いろいろな反応がありました。地下では味わえなかった、外に出たセレモニーだからこその晴れやかな雰囲気で、これはスポーツと似ているかもしれないと思いました。普段はあまり注目されないマイナーなスポーツが、オリンピックという華やかな祭典に出るという高揚感。アスリートにもそれがあるのかなと考えさせられるパフォーマンスでした。

身体を通して考えるとは、こうした一連のプロセスを言うのだろう。確かに小林は、自分の身体を通じてナショナリストやアスリートの感じている・考えている(かもしれない)ことに想像を拡げ、何らかの気付きや発見を次々に掘り起こしている(そうした気付きはトーチを再発見する過程にも見いだせる)。それがまた、次の実践へとつながり、ともすれば他人事として切り離されがちな社会的・政治的な課題を自分自身の経験として引き受け直している。ここでパフォーマンスは最終的に行き着いた答えを観衆に伝えるものではなく、他者や社会を手探りで模索する美的かつ社会的なプロセスの途上にある、ということを小林のプレゼンは伝えてくるのである。

「Wooden Connection」(2021)

ここからの3作品他は簡単な概要のみを記そう。

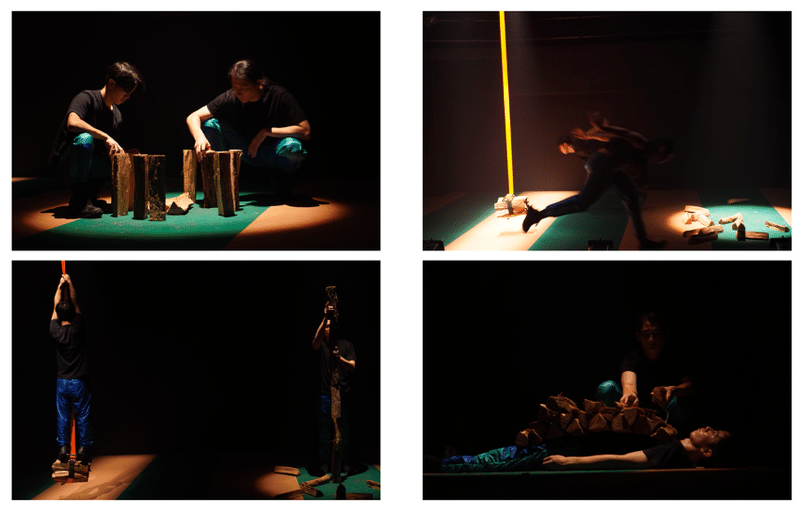

「Wooden Connection」はダンサーの吉田拓に誘われ、こまばアゴラ劇場で開催された「君が忘れたダンスフェスティバル」で上演された作品。薪が倒れるという行為と、木が倒れるように人間が倒れる続けるパフォーマンスを30分間行った。舞台公演のため、何度も(といっても4公演だが)再演することに抵抗を感じていた小林だが、結果的に、最小限のルールを決めて、あとは自由に倒れ続けることになったという。倒れ続けながら自分の身体を支えるのは自分次第だからそこに即興性が出てきたこと、そして倒れ続けることで吉田拓の心境の変化がライブで伝わってきて、自分のパフォーマンスにも学びと変化があるような相互的な関係を作れたことが良かったと小林は振り返った。最終的には、互いに「これは君の作品だよ」とリスペクトしあう関係で終わり、他者とのコラボレーションのあり方を再確認する機会になった。

Camoflauge(2021)

TAV Galleryで開催された「Try the Video-Drawing」で発表した作品。迷彩服、野球、中国拳法を組み合わせて、映像作品に落とし込んだ。これらのモチーフには何らかの両義性が孕まれている。日本人としてここに閉じ込められている閉塞感や違和感が募っていたとき、小林は森の中に溶け込むためのものでありながら、都市の中では目立ってしまう迷彩服に着目した。また、野球は南北戦争で敵地同士が休戦中に行っていた政治的な背景を孕んだスポーツであるが、現在ではエンターテイメントとして消費されている。中国拳法は、現在ではスポーツ化した武術になっている。こうした両義性のもとで巧みにカモフラージュされた意匠を、小林は自分の身体の中心を隠したまま、二本の腕だけが浮かび上がる映像作品に結実させた。

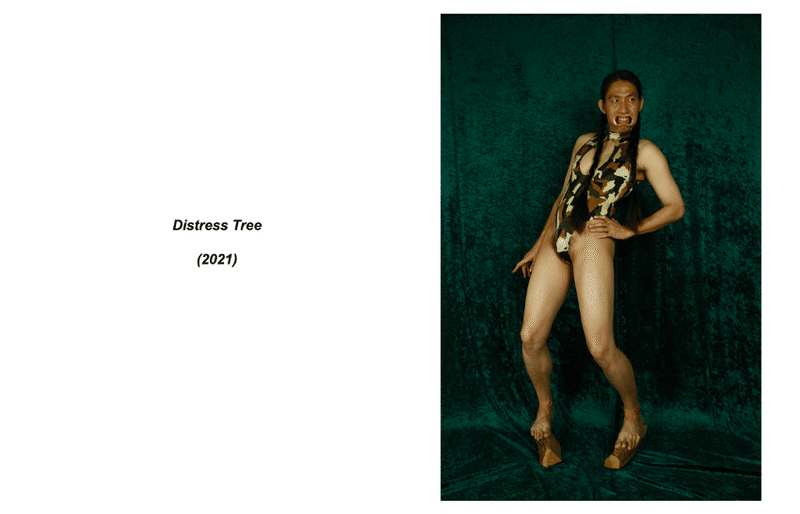

「Distress Tree」(2021)

吉田とのコラボレーションの後、お互いにこれを発展させようという話になり、木→森→迷彩服の連想から「Distress Tree」(2021)という写真作品につながった。「カモフラージュ」を英語で検索すると、迷彩服を来たグラマラスな女性の画像がたくさん出てくるそうだ。つまり、いまや迷彩服は隠れるためのものではなく、性的に搾取されるアイコンのひとつになっている。小林はそれを自分の身体で体現するため、迷彩服のハイレグを着込み、「オーラルマウスワイダ―」という器具を使って口角を上げ、強制的な笑顔を作り出した。「顔を変えるが去年は自分のなかのテーマだったかもしれないですね」とのこと。

「Stilllive : Performance Art Summit Tokyo 2021-2022 ー 衛生・変身・歓待」

2019年から小林が主催しているパフォーマンスアートのプラットフォーム。多数のアーティストが即興的に互いに影響を与えあってアイデアや気づきを生み出していく「セッション」では、過去に使った作品のマテリアルをあえて持ち出し、自分のなかの新しい要素とどういう風に関係しているか、もういらないのかを試しながらパフォーマンスを行ったとのこと。

第一部質疑応答

「せっかくだからプレゼンのディスカッションは普通にしたいなと思いました」と武本からの提案があり、クロストーク前に、質疑応答の時間が取られた。これもかいつまんでお伝えしよう。

■武本拓也

武本:今日のプレゼンの作品のなかでは、「Ice Cream Torch / Ceremony 」を見ている。動きが丁寧だなという印象がありました。そのへんのいわゆるパフォーマンスで何をするか、その場でどういうふうに振る舞うのかについての考えを聞きたいです。それと、公園で見知らぬ人が話しかけてきたとき、具体的にどう振る舞ってますか?

小林:癖ではないけど、守られた空間でずっとやっていなかった。劇場だったら、客席とステージが分けられている。ギャラリーでもあるかも。でも、僕は守られていない空間で、その場をアートコンテクストの空間に変えて、観客を目撃者にするパフォーマンスをずっとしていた。何が起こるかわからないからこそ、振る舞いが丁寧になっていった。焦ってやるとそれも見えちゃうから、即興的な部分を丁寧にやりたいなという想いがあって。即興ではあるけど、洗練されている動きを突き詰めたいと考えました。あとはそういう動きにせざるを得ない状況に自分の身体を持っていく。風船をかぶったら前が見えないとか、いろいろなリスクがあるような、そうせざるを得ない状況を逆算しているから丁寧になるんだと思う。だからお客さんに対するリスクもあって、話しかけられたり、なにされるかわからない状況に対する心がけにつながっているのかなと思います。

■たくみちゃん

たくみちゃん:小林くんが使うマテリアルや衣装には、言語的に何かを象徴させる場合と、もっと未言語的な場合と両方があると思う。「I or Another」は、がっつり文章で説明しているスライドがあった。それはキャプションを作らないけない状況があってそうなった?

小林:「I or Another」の場合は、精子や男性性、攻撃性、暴力性の説明が難しくて、丁寧にしないといけないと思った。

たくみちゃん:どれくらい言葉で区切っていくというのも難しいよね。自分も考えないといけないことが時々あるから。

■ハラサオリ

ハラ:アーティストピットから、勇輝君の作品の内容を詳しく見るようになった。最初はSF的なものを扱っていたけど、途中から男性性/女性性の対比を使うのを見ていた。その詳細を聞けたのが面白かった。それは私自身が女性の身体を使ってパフォーマンスをしてきたから、自分ともずっと比較してきたと思う。

■三野新

三野:僕も三年前から見はじめて、2021年、明らかに作品の質がめちゃくちゃ上がったと思った。

ハラ:質が上がった(笑)。レイヤーがめちゃくちゃ増えて、リスクをとるようになった印象があります。「中性的」を目指すのは誰も傷つかないから。でも「男性性」と言い切った時にドキッとした。こっちも危機に晒される感じで。

小林:それはあると思う。「男性性」について話すことですら難しいのに、作品にと考えた時に……でも僕はアーティストなんだし、作品にしたほうがいいと思って。もちろん賛否両論あると思うし、気分を害する人もいるかもしれないけど、これについて話すことが大切で、そこに男性が入って話せる時間や枠組みが欲しいと思いました。

第二部:クロストーク

序:「人間」という状態/小林の寂しさ

第二部のクロストークのために、小林は事前にいくつかの質問を用意していた。大まかな区分は、以下のようになる。

①PORTに参加してどうだったか?

②プラットフォームの現在とこれから

③人間、未完成の身体

④作品の社会性

最初に、小林は「人間[-ance]」というタイトルを選んだ理由を説明した。

小林:“performance”の語源には“perform”と“ance”があって、“perform”の「遂行」についてはたくさん話してきたけど、実は“ance”という我々の状態や性質、社会性や作品にコミットするなかでの変化、なぜやっているのかとか具体的なことを話していない。今までPORTではダンス、演劇、パフォーマンスアート、映像、本、色々な媒体の身体表現について話してこれたけど、そもそも我々が人間であるという状態に立ち返りたいなと思って。

加えて、冒頭に記した「パフォーマンスアート」の話が出てこない「悲しみ」について、

小林:みなさんはパフォーマンスアートを好きなのかな、というか…(笑)。パフォーマンスアートの話が全然出てこなくて、僕が悲しいと言ったことがあった。あれからなんで寂しかったのかずっと考えていて。パフォーマンスアート/パフォーミングアーツで文脈があるとも言うけれど、今の時代は正直、あまり関係ないし、気にしていない人の方が多いと思う。そのなかでパフォーマンスアートの話が出てこないのは、「君の地元ってつまらないよね」と言われている気持ちになって(笑)。いや、いろいろあるよって。それも含めて、「身体」というオリジナルなナマの身体に一番近いメディアがパフォーマンスアートだという気が僕はしているので、そこに一度立ち返って話せたらいいなと思って、こういうタイトルにしました。

①PORTに参加してどうだったか?

そこで小林はまず、「自分たちの状態」について話したいと提案する。小林にとって、PORTへの参加は「I or Another」のようにリスクを負いながら出したトピックをメンバーや観客と対話して試行錯誤する時間を作る良い機会であり、この1〜2年の活動に確実な影響を与えるものだった。

小林:PORTに参加してみての想いや感想、影響や変化、そういったことをパブリックに共有したい。参加した人の想いをシェアしたいというのが最初の質問です。

以下では、各人の「想い」を記していく。

■武本拓也

武本:PORTに参加してどうだったか。僕は毎回、自信をなくしてました。僕の興味がすごく限定的だなと、みんなの話を聞いていて思うことが多かった。逆に、そういうことを考えるようになったのが非常に大きい。アーティストピットに参加した動機としては、自分のやっていることが舞台芸術の範囲に含まれているけど、いわゆるダンス・パフォーマンス・演劇のジャンルに入ってないので、自分の言葉を持ちたいというのがありました。そこでちゃんと話すと、みんなものすごい考えてるし、普通にぼんやり考えてることの3段〜5段くらい上のことを考えてる。当初の目的の「言語化したい」は、微妙にまだ出来ていない。どちらかというと、わりと僕は、すごくしっかり考えている人達に出会えたなという感じで……ごめんなさいちょっとアレなんですけど…。

■三野新

三野:僕はコミュニティについて考えることが増えた。PORTで話した影響を受けて、作品自体も、僕自身も変わっていくのはもちろん良かったことだけど、作品を発表する場や状況、作品が機能するためにどういうことが必要なのかという前提や状況も含めて、全体的なコミュニティ、作品を見る・作る場についての考え方が意識されるようになりました。

■ハラサオリ

ハラ:私にとって、PORTの機能で大きかったのはマッピングだと思う。過去の歴史を参照して、自分のやっていることを歴史的な文脈に位置づけるのは自分ひとりで出来る。でも、横で何が起きているのか、どういうシチュエーションに自分がいるかは、「横」にいる人と話さないとわからない。ドイツでは学校に通ってたし、パフォーマンスの市場も桁違いに大きいから、見渡した時に自分がどこにいるかわかりたいと思うことができた。

でも、割と日本はアンダーグラウンド、プロパーなシアター、各々が断絶している。クロスジャンルもトレンドになっては消えて、それぞれの歴史を理解しながら高いレベルでクロスする現場にはなかなか出会えない。だからボトムの方から話していかないと何がなんだかわからないと感じていて、20〜30代のアーティストが語り合う機会をずっと欲していました。それがPORTを立ち上げるモチベーションになり、この3年で実現していったことに満足しています。

でも、武本くんが、僕は毎回自信を失くしますというのも共感するというか。自分はすごく広い興味を持ってやっていると信じてきたけど、全然違う6人の興味を聞いていると、私はめちゃくちゃダンスが好きだなとびっくりして(笑)。そうなんだって。シアターの中でやっていくために、色々挑戦したけど、別の世界では当然の方程式だったり。それで視界は広まって、やることは狭まったのが結果的に起こったこと。そこにポジティブに取り組めるようになりました。

■たくみちゃん

たくみちゃん:ハラさんの言ってたことがうなずける。縦の時間軸のマッピングは勉強すればできる。共時的な横のつながりのマッピングはPORTがなければできなかった。僕の言葉で言い換えると、言葉を交わすことでテキスト的な情報よりも多くの情報が乗ってくる。その「情報」は自信を失くすこと、言い淀みのなかで現れるもの。共時的に同じ空間を介しているから出来る。そういうことがもっと今後必要になってくると思っています。言い淀みのような情報の共有がなくなっちゃうと、貧しくなるから。言い淀みの豊かさを共有する場を意識的に作り、3年間続けてきたのは価値あることだと思います。

自分としては「作品」を、前より厳密に考えるようになった。アーティストピットのときに「インプロでやるのはパフォーマンスアートの場合、当然なんだよね」という勇輝君の発言を受けて、「作品とは何か」を今までよりアップグレードする必要を感じたからです。そこから「じゃあどうしよう」というのが自分のなかで始まっていきました。

■ハラ×三野

ハラ:たくみちゃんの「言い淀み」はそうだなと思った。資料に言い淀みは残らない。縦軸の歴史は評価されたもの、整頓されたもので出来ている。でもこの「横」の場所を作るのは言い淀み。まだみんな確定していない価値について話しているから。

三野:言いよどめるのも、半分閉じてるからですよね。本音であればあるほど「言えなさ」が出てくるわけだから。それも含めてPORTのトークはパフォーマンス的。身体を見ることによって出てくる情報が伝わるところに「良さ」が生まれるのかなと思いました。

ハラ:クローズ、セミクローズ、オープンをチューニングできるように設定したのも良かったと思います。じゃあ次に、これをもっと開くにはどうしたらいいかな? 自分たちのマッピングはうっすら見えてきて、クロストークが増えて、次のレイヤーは何だろう。いずれにしても、私はPORTを大事にしていきたい。なぜかというと、昼に素面で話せる場所だから(笑)。アーカイブが残る、責任のある発言で色々なトピックに突っ込んでいく。そういう場所は自分たちで守らないと、すぐに無くなると思っています。

②プラットフォームの現在とこれから

プラットフォームはこれからどうなっていくのか? どうなっていくべきか?

次に、小林が問いかけたのは「プラットフォーム」の「これから」だった。

小林:みなさん流石。実は、次に話したかったことがプラットフォームについてでした。ここ数年、パフォーマンスのプラットフォームがたくさん出来ている。じゃあ、これからどうなっていくのか? どうなっていくべきなのか? クローズでは男女比の話もしていましたよね。あるいは、プラットフォームの公式だけど非公式である性格をどう維持していくか? パフォーマンスアートの場合であれば、即興性の高いセッションをするときの「集合体」と「個人」の相違や個の確立についてだったり、PORTであれば「言い淀み」のなかにあるアウトプットだったり、良い意味で「曖昧」であるプラットフォームがどこに向かっていくべきか、どういう循環の仕方をしたらいいか話したいです。

小林はstillliveを例に出して、議論の口火を切った。作品化される以前の行為における共働性をどのように根付かせていくか、そこで《個》をどうやって見つけていくか、互いの相互作用をどこまで共有できるのかといった点を小林は「セッション」そして「プラットフォーム」の課題として意識しているという。「セッションをただやっているだけと見られるのはもったいない。それをどうしたら言説化できるかがテーマです」。

評価軸の設計がプラットフォームのメリットになる

たくみちゃん:プラットフォームの話につながるかもしれないと思ったのが、評価の軸を設定すること。パフォーマンスアートのフェスティバルは、みんなが「あれは良かったね」と言うけれど、その評価はコミュニティ内でしか共有されない。そこから開かれた評価の軸をどうやって作るか。評価を曖昧にしたほうがいいところもあるが、基本的にはそれを曖昧にしないで、評価し合うことをしっかり作っていく。それが必要だと思う。

小林:確かに、昨年はディスカッションに重きを置いていて、それは盛り上がるけれど、個人個人の作品の評価には突っ込んでいない。イベント後の振り返りでも「評価」の話は出来ていないなと反省しました。その「評価」はお客さんから? それとも講評みたいな感じで?

たくみちゃん:う〜ん、「評価」という視点に意識的になることが、プラットフォームのメリットになりうると思ったんですよね。「今のは良かったね、80点」みたいなことではなくて…。評価をハッキリさせるのがプラットフォームのメリットになるし、未来のためになることなんじゃないかな。

ハラ:同意します。ただ、作品を上演することと評価=批評するのは別のレイヤー。集合の段階を意識的に用意するところまでは、アーティストがやってもいいのかなと思う。だけど、主催者がいる以上、評価の導入でヒエラルキーが発生して、そこまで保ってきた関係が崩れちゃうという不安があります。

ここで「ちょっと脱線してもいいですか」と、実は音楽の中で本当に好きなのはスピッツだと語りだしたハラは、最近出版された伏見瞬の『スピッツ論』を読んで驚いた体験について熱弁した。「こんなにスピッツについて語っている人を始めて見た。突然、スピッツを言説化するプラットフォームが立ち上がって、5時間くらいのトークもあった」。しかし、ハラはスピッツを介してつながりたいとは思わないことに気づいた。さらに、スピッツに比べて、PORTはそれを通じて関係を持ちたいという欲求が相当強くあることにも…。いったいこれは何の話なのか──たくみちゃん&三野がパラフレーズする。

たくみちゃん:公共化されるということだよね。スピッツを言説化すると。ハラさんはスピッツをパブリックにしなくてもいいということだよね。

三野:公共的であることが大事。パフォーマンスアートは公共化されていないように見えるから、それに対してハラさんは、語ることによって公共化したいという欲望が出ているという話だよね。

ここからトークの主題は「評価軸の複数性」へと移っていく。

複数のプラットフォームを行き来する

ハラの「スピッツ」の話から、三野はパフォーマンスアートを公共化するための言説が必要だという認識を示す。

三野:パフォーマンスアートを傍から見ると「芸人と何が違うんですか? 同じように笑えますよね」という 受け取られ方をすることがある。これは受け取られ方の問題で、もちろん芸人=パフォーマーという考え方もありだけど、そことは何が違うのか、という差異を語ることができる必要もまたある。だから、言説を通じて公共性をもたらすための入口をしっかり作らないといけない。

たくみちゃん:そのときに「良い─悪い」の両軸が合ったほうが良くて。一方で自分にとってのスピッツ、「好き─嫌い」の軸もある。ただ「良い─悪い」にしても、あっちのプラットフォームでは「これ」が良くて、別のプラットフォームでは評価が逆になっているみたいな感じで、風通しが良くなって欲しい。

三野:それぞれの逃げ場があるのが大事なんだと思います。ひとつだけ特権化されたりすると、そこで評価されないのが「すべて」になってしまう。「あっちでは悪く言われたけど、ハハハ」と言えたほうが良い。硬直化されないから。

小林:stillliveも「小林君、やる場所ないでしょ」と言われたのがきっかけでした。そんな自分に場所を与えてくれたのがゲーテ・インスティトゥートで。三野君が言うように、自分にとっての逃げ場があるという安心感がきっとある。だからそこに来てくれる人を大事にしたいというか、パフォーマンスアートについて考える人が来てくれているという謎のシンパシーがあります。

PORTとstillliveを振り返る

言説化、公共性、評価軸の複数性の議論を受けて、ハラは昨年(2020年)のPORTについての反省から、それをより流動的で柔軟な設計にできないだろうかと投げかける。

ハラ:2020年のPORTでは、ディスカッションとショーイングの時間をバッツリ分けた。完全に見世物をしますというスタンスだったから。でも、今のメンバーは発表の場所を自分で確保しているから、今度はショーイングもプロセスであることがわかるように、ディスカッションとシームレスにつなげていけないかなと思います。そういうセッティングがどうしたらできるのかなと思っていました。

三野:学校だと外の枠組みがカチッと決まっているけど、そこから創らないといけないから、「これって何やるんですか?」と言われてしまう怖さと表裏一体になっているところがあると思います。

小林:かっちり決めないからこその怖さは本当にあって、stillliveを最初にやったときは不安しかなかった(笑)。最初は参加者のことも誰も知らなくて初めて会う人ばかりだったから。遠藤麻衣さんの紹介で集まってもらったみなさん、僕の芸大のレクチャーを聞いていた学生、そういう集まり方でこれどうなるんだろうって。でも、これがパフォーマンスアートの良いところかもしれないけれど、まず言葉を介さずに動いてみると、そこから出てくる話がいっぱいある。それで一緒にご飯食べたり、お酒飲んだりして、カジュアルな時間に開かれていく、そういう時間も良いように作用したのかなって。

小林からは、もうひとつ、「有用芸術」の話も出ていたので付記しておこう。

小林:プラットフォームと言っても最初は自分ひとりで始めたことで、だんだんと規模が大きくなっていった。それはタニア・ブリゲラさんの言う「有用芸術」なのかなって最近は考えます。彼女はパフォーマンスを「態度/コンダクト」と言って、キューバで実際に「態度の芸術学校」を開設しました。どんどん人が入れ替わるプラットフォームの曖昧さと、「有用芸術」はどういう結びつきがあるのか、あるいはプラットフォーム自体がプロジェクトになりうるのか、プラットフォーム自体が作品なのか? とか、そうした議論が入ってくると、今後の成り行きが変わってくるかもと考えています。

共通のものを置く/身体? 観客? 人間?

ここまで、たくみちゃんから「価値評価の機能を持ったプラットフォーム」というひとつの理念が示され、さらにそれが特権化されないような「複数のプラットフォーム」というより大きな場についての視座が共有されることになった。しかし、それでは互いの作品ないし「評価」について言葉を交わし、言説によって作品を公共化していくようなプラットフォームはいかにして成立しうるのだろうか? 武本は、ここが「めちゃくちゃ高度なコミュニケーションの場」だと前置きを入れた上で、

武本:こうしたプラットフォームは、ある程度小規模の顔が見える範囲じゃないと駄目だと思う。数的な規模を拡張していくのではなくて、こういうものをいろんなジャンル・領域に増やしていくことが出来るといい。人によっては、すごく閉鎖的な仲良しグループだと思われるかもしれないけど、参加している身としてはそうは思わない。なぜなら、僕はこのトークの場で一番辛辣なことを言われているから(笑)。ここにいる人達は、そういう相互批評の技術を体得している。それを他の場所に応用、展開していけたらいいなと思います。

たくみちゃん:人と人のあいだに、共通のものがあると話ができる。共通のものを間に置く技術が大事だと思う。高度なやりとりなのはそのとおりだけれど、共通の趣味があるサークルはそれぞれ立場が違っても、共通の趣味を介して盛り上がれる。PORTでは互いに重ならない領域で活動しているメンバーが集まっているからこそ、共通の領域を仮設する技術が培われたんじゃないかな。

三野:一般的に「アート」の世界だと、アートを知らない人とのあいだに置かれる共通のものは、政治や歴史という大文字の媒体になるんですよね。

たくみちゃん:でも、社会・政治の一歩前の段階が必要だと思う。むしろそれがアートなんだと僕は信じたい。

小林:僕にとっては身体だった。

ハラ:PORTのなかで、それは身体じゃない気がする。「身体」で話していることがみんな違うと途中で気づいて、同時に話せるのは「観客」なんだと思った。「パフォーム」は違っても、見られている状態だけは同じだったから。共通のものについて別の角度から話すのが成立するのは、意外と「観客論」しかなかったんじゃないかって。

たくみ:「共通でない」のが、観客論では? 小林くんは観客論に乗れない。前回、三野君が言ってた「あなた─わたしたち」がわかりやすかった。武本君とハラさんは観客と演者を「わたしたち」で捉えるけど、勇輝君は「あなた」という話。だからあいだに置いているものが観客論じゃないところで話してみようというのが、人間(ance)だったと思う。

③人間、未完成の身体

「一対一」〜わたしとあなたの関係から

10分休憩の後は、本丸である「人間」について。「一対一」のパフォーマンスに関する小林の経験からトークのボールは転がっていった。

小林:最初のアーティストピットで観客論の話が出た時から、ピンとこないものがあった。そもそも見る―見られるの前提でやっていなかったから。でもみんなと話すようになって、観客との間の、身体のやり場について考えるようになった。だから、わたしとあなた、お互いが人間としてそこにいる状態から話していけたらいいな。

三野:まずは小林君の「一対一」の話を聞いてみたいです。

小林:パフォーマンスアートで「一対一」になったとき、「一対一」だからこそ、こっちが向こうに与えてもらう状態に持っていける。「あなた」から得るものがたくさんある、そういうリフレクションな気がしています。ギャラリーや外でやるときもそうで、最初は人がいっぱいいたのに、最後10分くらい1人だけという状況はよくある。そのとき、「見られている」というより、「この人と一緒にこの場にいる」状況になります。それでなおさら観客というより……私とあなたは同じだねというか、この場を共有していることへのシンパシーになっていくのだと思います。

三野:「一対一」ということは、自分と相手の了解が取れれば成立しやすい。でもそれはパブリックなのだろうか?

小林:知らない人か、知ってる人か、によるかもしれない。

三野:stillliveのようなプラットフォームになっていくと、「一対一」なのかもしれないけれど、傍から見ると複数に見えますよね。

小林:「一対一」になったとき、最初は不安や恐怖をともなうパブリックな関係でも、その場を共有するシンパシーを感じてどんどん密な時間を過ごすことで、逆にプライベートな空間になる。パフォーマンスアートの時間・空間は根源的にはそういう身体の交感にあると思っています。だから「人間」と「人間」の話はパフォーマンスアートに近いのかなと。武本君は、“毎日の上演”をしていますけど、今の話で感じることはありますか?

武本:僕は「一対一」でやることが多くて、実際、stillliveでも「一対一」を半日で9回やる、9人にしかパフォーマンスを見せないということをやりました。その場合は、「人間」対「人間」の感じが強いです。“おしゃべり”している感覚。この人がいまどう思ってるのかなと思うし……公民館で毎日やっているところに人が来る場合、前後のやりとりも含めてプライベートなものになります。このあいだ、年下の女性の友達が来たんですけど、公民館の密室で二人きりになる状況で嫌な気持ちにさせないように気を使うし…。そこまで「一対一」だと人間関係が変わる可能性まで考えうる。色んな意味で有機的なやりとりになる感じがしますね。

小林:話を聞いていて、マリーナ・アブラモヴィッチの「一対一」でテーブルに座って相対するパフォーマンスを思い出しました。二人のなかで目に見えない何かがつながって涙が出てくるとか、急にプライベートな時間になったりする。でも、美術館のなかにいるから、見てる人達は「観客」なんだよなとか……やる場所でパフォーマンスのレイヤーが増えていきますね。「場所」もすごく重要になってくる気がします。

武本:「一対一」は、「一対多数」よりも自分が決定的に変わってしまう危険がありますよね。一人だとお客さんが占める割合がめちゃくちゃでかくなるから。

三野:「一対一」になったときのパフォーマーの役割って何なんだろうということが大事になってくると思う。徹底的に関係が変化するという恐怖なのか、面白さなのか、両義的だと思うんですけど、そこらへんの小林さんの考え方はどうなのだろう?

小林:基本的なところにもどると、僕は「一対一」の想定はほとんどしていません。「一対一」になってもいいというニュアンス。「一対一」でも大勢でもいいような作品の作り方になっている。だから、相手との関係性が変わる恐怖みたいなのは感じたことがなかったかもしれないですね。

武本:「一対一」で関係性が変わる恐怖は、知り合いのプライベートな場合です。でも知らないお客さんの場合でも、どんな人かわからない、何をするかわからないから「怖い」というのはあります。それをカッコに入れたうえで、やりとりをしているなと思います。

小林:知らない人と対峙した時の怖さはもちろんある。本当になにされるかわからない状態の時とか。だから、第一部で武本君が質問してくれた「丁寧さ」は、そういう時の怖さを克服するために身につけてしまったものかもしれない。

身体は未完成

もろもろ議論が展開するなかで、「作品になる前の身体」が話題になった。

三野:何も変えないような作品を作っても意味がないと僕は思う。それは基本としてあるけど、今回の「人間」は、作品のフォーマットよりも原理的な「ここにふたりがいる」という話を小林君はしたいのかなと。

小林:最近読んだもののなかに「身体は未完成」という言葉が出てきて気になっています。作品や舞台は完成がある。でも身体は完成するのかな? パフォーマンスでも身体が作品と言ってるけど、「じゃあ身体の完成形って何?」と聞かれたら、生まれたときなのか、死んだときなのか。

三野:どうして「完成」が気になるんですか?

小林:もちろん今の(自分を指して)「これ」が完成体と思っているわけではなくて…(笑)。ずっと変化し続けているもの。「完成するわけのない身体」が頭の中にあることで、作品になる前の状態について話せるのかなと思ったり。

三野:身体表現をいくらバッチバチに「完成」させていたとしても、身体は原理的に未完成のままであり続ける。両者の間には常に遅れ、齟齬がある。だからそこで観客が「未完成性の身体」の方を考えられる状況をどう創るのか、ということですよね。

小林:それに未完成というと、後退しているイメージがあるかもしれないけれど、なにかをアップデートし続けている、前に進み続けているから、未完なんだと思う。

三野:ハラさんは? 未完成性を決して出したくないタイプじゃない?

ハラ:作品の完成、時空間の完成についてはとてもシビアで潔癖。そこまで仕上げてもこぼれちゃうものにグッと来る、惹かれているのだと思う。

三野:やっぱり未完成なものを見たい。そのためにハラさんの場合は、徹底的に完成を突き詰めて逆説的に出てくるものを浮き立たせる。

ハラ:だから人間がやる意味があると思っています。私は説明がつかないものに惹かれるから、そこにいくために説明を尽くそうとしている。

小林:第一部の活動報告のときは、作品ごとに分けて説明したけど、実際はそれぞれにずっと変化しているというか、ひとつのトピックスを身体的に現前させるとなっても、そこに「完成」はない。ずっと続いている。それぞれがそれぞれに伸びていける。身体は未完成だから、そうなるのかなといまようやくわかった気がします。

三野:ただ、難しいのが、未完成は未成熟とも結びつく。日本の文脈だと未成熟さを愛でる、語弊を恐れずに言えば「気持ち悪い」文化のありようがある。でもそれとは違うというか…。

ハラ:日本と欧米のヒロイズムの比較でよく出てくる話があります。スーパーマンは成熟した肉体で、成人男性のヒーロー。孫悟空は子どもであり無垢であるから筋斗雲に乗ることができる。ものを知らない強さで世界を救う。

三野:自分が言いたかったのが、未完成性も含めて作品の一部になるわけですよね。本当はそれも踏まえた上で、未完成の身体を観測する必要がある。でもみんな見たいのはショーイング。PORTもディスカッションに人はあまり来ないけど、ショーイングになったら人が来る。この問題がすごく大きいと思う。かといって未完=未成熟を愛でるみたいな文脈に乗るのも違うのではないか 。どうやってショーイング以外も含めて作品として捉えてもらうことができるのか。

作品の「完成」はどこから?

パフォーム(遂行)以前の人間という状態は、プライベートとパブリックの境界面を生む「一対一」の状況と密接な関係があり、それは常に変化し続ける「身体」の未完成性とも結びつく。未完成な身体に依拠した表現に終わりはなく、この意味での「作品」とは、身体に埋め込まれた複数のテーマ/トピックスを一時的に現前させた状態に過ぎない。ここにきて、完成=作品、未完成=作品未満の二項対立を統合する「未完成性も含めて作品」という認識が導き出されることになった。「未完成性も含めて作品」の視座は、「作品」がプラットフォームやセッションとして実演されねばならない必然性を教えてくれる。

しかし、そうはいっても、身体をビジュアライズして固定化したら永続性を獲得し、作品として「完成」するのではないか。小林のユニークさは、永続的なものとプロセス的なものを両方やっていることにあるんじゃないかという見解を示したのがたくみちゃんだ。

たくみちゃん:勇輝君は、ビジュアルアートのアーティストでもあって、写真は瞬間をビジュアルで切り取るものだから完成している感じがする。それを同時にやっているのが面白いなと思って。ワークショップのプロセス的なもの、ショーイング、永続的な成果としての写真、こういう3つのレイヤーで「作品」が考えられると思う。

小林:もしかしたらライブパフォーマンスをやらずに、写真のなかでのポートレートを撮るとか一瞬のパフォーマティブなものを突き詰めていたら、今みたいな話はせずに「完成」だけが続いていたかもしれない。ライブパフォーマンスを同時にやっているからこそ、未完成なものが地続きにあると感じられている。逃げているつもりはないけど、写真や映像で何かを担保しているのかもしれない。でもやっぱり、アーティストとして制作を始めた頃から、色んな自分になれる喜びや楽しさがものすごいあって。色んなものになれる嬉しさがあるからライブを続けていられる。

こうして「写真」と「パフォーマンス」の関係から「作品」に光を当てると、ライブパフォーマンスの形式に内包されていた「未完成性も含めて作品」という定義は適用できなくなり、「未完成性を切断した時点が作品」という一見常識的なテーゼが舞い戻ってくることになる。ある瞬間に、あるコンセプトから切断された身体のイメージが「作品」として完成するのだ。しかし、その瞬間のイメージをパフォーマンスを通じて再-身体化することによって、永続的に固定されたかのように見えた時間はふたたび動き出すことになる。

ハラ:写真作品は完成した感覚がある? わたしは作品が完成したと思うタイミング、毎度、幕が空いちゃったからGOなんですけど…。

小林:僕の場合は、自分の身体がそこにあることが前提で写真作品があります。一瞬、完成かもと思うけれど、時間が経ったら完成じゃなかったり、パフォーマンスしたらもっと発見があったり。完成だけど、身体だけは完成じゃない。離れたときは「完成」に見えるかもしれないけど、それと同じ格好をしてパフォーマンスをすることになったときは「完成してない」と思う。

それでは、「作品」の「完成」は定義されうるのだろうか?

武本:プレイヤー側としたらある瞬間に身体が未完成なのは当たり前な気がする。観客側からしても、だから「未完成だ」という見方は基本的にしないですよね。一方で、作品として完成していないと思うことはある。それは決定的に違う。

ハラ:三野君は戯曲の完成のタイミングはいつだと思う?

三野:今回、戯曲の形式としても出版をしたんですよね。今までは手売りで劇場で売るくらいだったから、やっぱり出版をしたタイミングで「出来た」という感覚はありました。でも、文章を書き上げて戯曲としてパッケージした時が完成なのかもしれない。あるいは、ある程度、人がそれを見て、話をしてくれている状況が生まれた時に完成なのかもしれない。もちろん、上演のタイミングかもしれなくて……そこに関しては恣意的に決めるしかないできないだろうと。だから自分としては手が離れる瞬間を「完成」と定義づけるのが良いのかなと思うんですよね。

小林:それは共感できるな。

三野:一方で、永遠に手を離せない人もいるじゃないですか。そういうタイプの完成のさせ方もあるんじゃないかなと。

ハラ:さっき、時間切れで幕が空いたからGOが完成のタイミングかのように言ったけど、振り返るとそれを全然完成だと思っていなくて。演出・脚本のプランを決めて上演して、見た人がそれについてアウトプットしたところで、作品がやっと一回転すると感じます。幕が閉まるのも完成のタイミングではないんですよ。これは何だったんだとその場にいる全員が思っているから。タイムラグがすごくある。たとえば彫刻の作家だったら展示のタイミングで「完成」になるかもしれない。でも自分にとっての完成はすごく曖昧で、自分が想像していたよりも遅いタイミングだと気付かされました。

三野はさしあたり「自分の手を離れた瞬間が完成」という見方を、ハラは率直に「完成」のタイミングが非常に曖昧であることに気付かされたと述べた。いずれにせよ──自明に聞こえるかもしれないが──写真や彫刻や文芸に登場する身体と、ライブパフォーマンスの身体には何かしらの断絶があるようだ。それは、ある瞬間で完成したものに対して、こういう見方もある、関わりもある、意味もある、アプローチできる、工作できる、感情が動かされる、話したくなる、これと合わせたら、つなげたら、場所を変えたらこんなことが起こるんじゃないか──といった新たな経験を生み出し続ける《状態》を絶えず何度でも再-再-再-活性化する。

しかし、その差異を強調し、「完成」の条件を問うことにはそれほど意味がないのかもしれない。それよりも、写真とライブパフォーマンスの例で示されたような、諸媒体を往還する「作品」のモビリティに活力を与えることで、「完成」と「未完成」を行き来し続ける状態に入り込むことの「価値」が強調されるべきかもしれない。写真/パフォーマンスの往還的実践は、完成と未完成、自律と他律(関係性への依存)、個的と集合的、そのどちらかに表現の「価値」を求めがちな上演/パフォーマンスをめぐる思想に対して、そのどちらでもない観点に立つ方法を示しているのではないだろうか。

④作品の社会性

最後の質問は、作品の「社会性」について。

小林:作品を作る上での社会性についてもう少し掘り下げたい。僕自身、作品が自分の生きてきたことや生活と直結している部分が大きくある。自分のバッググラウンドがあって、今の身体と社会に対する違和感を具現化する必要に迫られることが作品のトリガーになることが多くて。逆にみんなは自分の生活、身体、自分の生きていることが作品と直結したりするのかなというのを、意外と聞いたことがないと思って。前回は武本君が美的なものを突き詰めているかもしれないという話になっていたじゃないですか。でも、僕は武本君(の活動)が前から好きで……自分の身体をそこに置いている状態を上演するというのは、本当に難しいことだと思う。たとえば武本君が他でしている仕事と、上演の身体はどういう関わりがあるのかなとか、状態の話を最後にしていきたいです。

◎武本拓也

武本:前回、確かに自分は美的なものを追っているかなとは思って。でも、なぜそれをしているのかと聞かれたら、生活や社会へのカウンターとしてやっている、と答えます。美的なものの追求は、要するに表現にならない他の何かを追っているということなんですよね。というのも、僕は「システム」に対する恨みがある。会社は能力を評価し、美大に通っていた時も、評価基準は何らかの価値を提供することにあった。その意味では会社も学校も変わらない。僕はそうじゃないことをやりたいなというか……そうなると、どんどん素朴に美的なことをやる方向になっていきました。意味や意図を剥いでいく、ということです。

◎三野新

三野:僕が政治性を意識するようになったのは、5〜6年前だと思う。それまでは、武本さんと似ていて、美的なものや原理的なことにフォーカスしていた。それは今も変わっていません。政治性を考えるようになってからは、ジャーナリスティックに関わる 感覚ではないやり方で「政治」について考えたいと思いました。それは僕が「アート」に囚われているからでもありますが、アートを技法だとするならば政治や社会を別の角度から提示する「技法」になるのではと意識するようになりました。だからその意味で「アート」は「道具」ですね。アーティストは政治的な態度を相対化できる、誰にでも使える「道具」としての作品を用意するべきだと。そういう立場で、自分は作品を作ろうという考え方になっています。

ただ、道具を手渡すことの難しさはあります。アーティストとして道具は提示できるけど、どうやってそれを他者に手渡すのか。その回路にパブリックなものが関わるので 、どうしてもその環境や形式に強く限定されてしまう。それをアーティスト自身 が切り開くべきなのか、別の職能との協働でなしうることがあるかはわからないんですけど、そのあたりは継続的に考えていきたいところです。

あと、小林君が言うようなアイデンティティの問題については、もちろん影響はあるし、自分が出発点にはなるけれど、それはひとつの具体例として切り離しておきたいですね。自分に結びつけることを続けていくと癒着して、他者に手渡せなくなってしまうと思うから。

◎ハラサオリ

ハラ:武本君、三野君に比べると、私は幼いモチベーションなのかなと思って。私の表現の根拠は、脅威や恐怖なんです。危機を発見しがちで、「危ない!」とずっと言っている。危なくないのに(笑)。とても個人的でパーソナルな知覚の問題だと思うけれど、その耐え難さにどうレスポンスするかが表現になっている。それはある意味で、救いでもあると思います。暴力的な行動になったり、ひきこもりになったりする人もいるかもしれないけれど、私にはたまたま身体を動かし発露する回路としてダンスや身体表現がありました。

でも、それだけじゃ公共性がないし続けていけない。それを担保するためにこれがどうやったら社会性を持てるのか、自分が感じている直感的な危機が公共の場では何なのかを言語化していく作業が自分にとっての創作だと思います。危機に注目しがちなのは、『Da Dad Dada』で公開しているように母子家庭で肩身の狭い思いをしてきたとか、外国に行ってガンガン差別を受けた経験とか、「女性」の身体のこととか、小さなことの積み重ねだと思けれど……逆に言うと、危機的なものに魅せられているのかもしれないです。それを発見して、噛んで、別の形で出す。三野くんは「道具」と言ったけど、私は自分の身体を「素材」にして危機について問うことをやっている。不安な状態で作品を作ることが自分にとってはすごく大事なことです。

◎たくみちゃん

たくみちゃん:自分が自分であることを、どこまで素直に追求できるか。そこの純度でもあり、粘り強さでもある。そういう実践の積み重ねなのかなと考えました。そのベースの上で「作品とは何か」をシビアに考える。ここ数年はそうした変化が自分の中で起こっています。

じゃあ、自分が演奏/プレイするとは何なのか? どんどん上手くなっていく部分があるのは、自分の中で良いことだと思っている。仕事として捉えている部分があるから。一方で、三野君は「自分から離していきたい」と言ったけれど、僕は離せないので、時々離れたらいいなくらいのスタンスでやっています。

結び

小林:ありがとうございます。最後に根源的な質問をしちゃったんですけど、実際、今日はみなさんの根源的な部分について聞いてみたかった。作品を作るときに「どうして作っているんだろう」に立ち戻ること、そういう根本的な人間[-ance]という「状態」に触れて、回帰してみることが大切かなと思っています。

これまでのレポートでは度々「ものすごい熱量のトーク」とお伝えしてきたが、その魅力の一端を感じ取っていただけたら幸いである。

*1:今でもなぜか全裸の武本がなぜか足に熱湯をかけてなぜか火傷するという意味不明さの輝きを鮮明に思い出すことができる(もちろん意味不明だから良いというわけではなく、stillliveという場の関係のなかで普段の武本ならば絶対にやらなさそうなことが行われていたから驚いた)。

渋革まろん

批評。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学」でゲンロン佐々木敦批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。最近の論考に「『パフォーマンス・アート』というあいまいな吹き溜まりに寄せて──『STILLLIVE: CONTACTCONTRADICTION』とコロナ渦における身体の試行/思考」、「〈家族〉を夢見るのは誰?──ハラサオリの〈父〉と男装」(「Dance New Air 2020->21」webサイト)、「灯を消すな──劇場の《手前》で、あるいは?」(『悲劇喜劇』2022年03月号)などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?