和歌山県産のヘチマで絲瓜炒蛤蜊(ヘチマとあさり炒め)を作った

今年の夏、実家の母はヘチマの虜になっていたらしい。一緒に暮らしていたときも、私が台湾のヘチマ料理の美味しさを熱く語ったときも、全く興味なさげだったのに、一度食べてみるとヘチマを冷蔵庫に常備するほど気に入ったようだ。

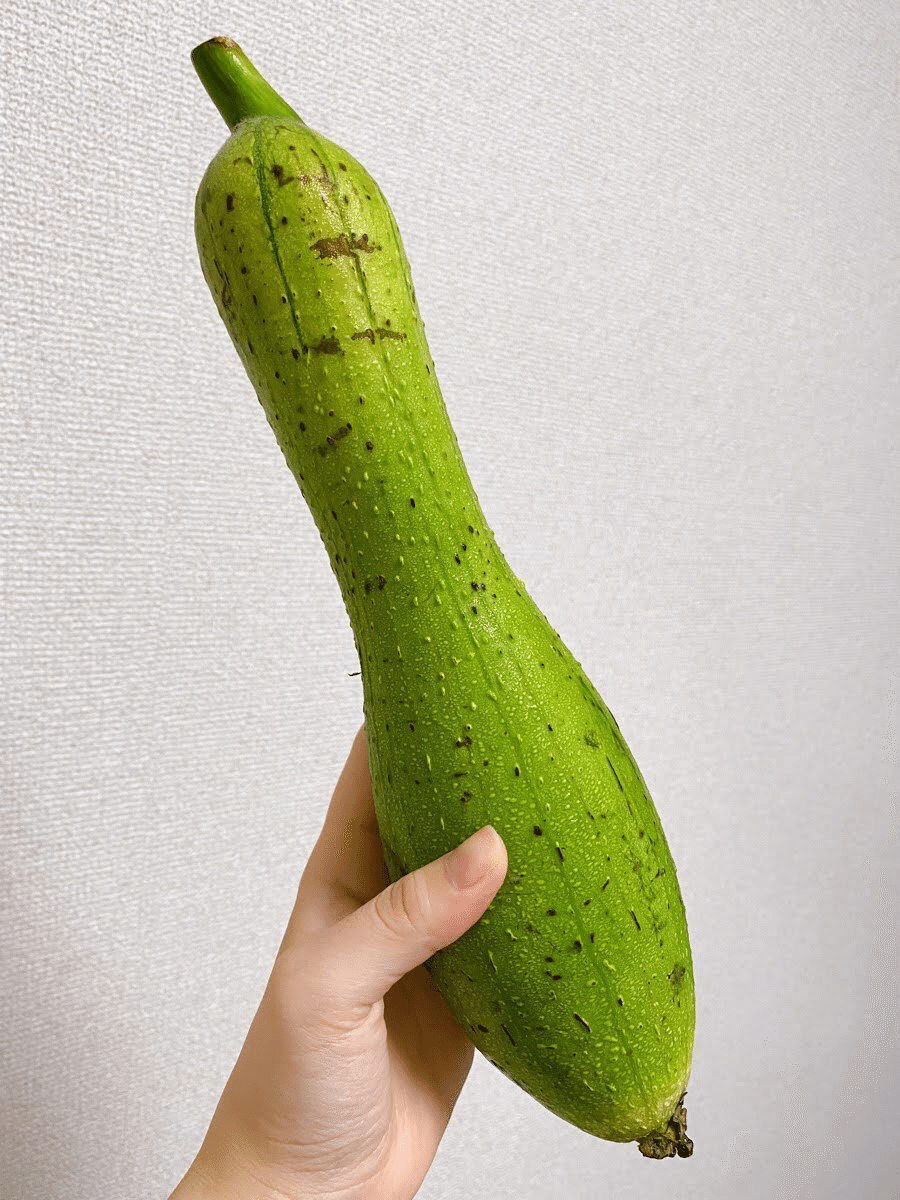

ということで、つい先日実家へ行ったときに1本もらってきた。想像していたよりも大きかった。

日本でヘチマといえば、ヘチマたわしやヘチマコロンの印象が強く、南西諸島・南九州以外で日常的に調理して食べる地方は少ないと思う。

私の父方は沖縄の家系なので、ヘチマがナーベラーとも呼ばれ、主に味噌風味の味付けで炒め物にしたり、お味噌汁の具にしたり食用として用いられていることは子どもの頃から知っていた。

一方、母は沖縄出身ではなく、最寄りのスーパーでヘチマが野菜として陳列されているのも見かけたことはなかったので、口にすること自体はごく稀だった。

今回母にもらってきたヘチマは和歌山県産で213円(税込)の値札が付いていた。

私の中でヘチマと和歌山県が結び付かなかったのだが、知られていないだけで農家では昔から食用としても親しまれていたのかもしれない。

中身が固いヘチマたわしに変わってしまう前に早速調理することに。ヘチマ料理自体は、台湾の離島の食堂や海鮮レストラン等で毎日のように食べていたのだが、日本で調理するのは初めてだ。

和歌山県産のヘチマは大きいので2回に分けて食べることにした。まずおよそ半分に切ってみる。ヘチマたわしを思い出す断面だが、それとは真逆でみずみずしい。

皮をむいてから適当な大きさに切る。ヘチマにはトロミがあり、加熱すると溶けてくるのであまり小さくカットせず気持ち大きめにするのが良い。

中国の家庭料理ではヘチマを卵や豚肉と一緒に炒めたり、炒めてから水を加えてスープとして食べるのが一般的だと中国人の友達から教えてもらった。

台湾の澎湖島(ポンフー)はヘチマ、新鮮な海鮮ともに有名なので、牡蠣や二枚貝と炒めたヘチマ料理を手軽に食べることが可能だった。

今回はそれを思い出しつつ、手頃な冷凍あさりの剥き身と一緒に炒めて絲瓜炒蛤蜊を作った。ヘチマはナスと同じで油との相性がとても良い野菜だと感じる。

味付けは台湾風味にしたかったので、創味シャンタン粉末を使用。ヘチマのとろっとした食感で優しい味わいになった。ごま油とほんだしのみのシンプルな味付けでも合うはずだ。

台湾のヘチマ料理と比べると色合いが暗めだが、それはヘチマ個体や新鮮さの違いだろうと思う。

私は味覚も臭覚も鋭いほうで、ヘチマの甘みの中にほんのわずかに感じる独特の苦味や青臭さも気に入っている。今回のヘチマはほとんどクセを感じなかった。

日本本土のヘチマもとても美味しいので、いつかゴーヤ同様に市場に出回って欲しいと願っている。

苦すぎるヘチマを無理して食べると食中毒を起こすことがあるので自家栽培のものを食べる場合には注意したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?