モンユル・コリドール紀行、北東インドのチベット圏・アルナーチャル・プラデーシュのタワンへ

「モンユル」とはモンの国(モン族の土地)という意味で、チベット南部のツォナ(錯那)とアッサム平原を結ぶアルナーチャル・プラデーシュの西カメン県・タワン県はモンユル・コリドール (回廊、Monyul Corridor)と呼ばれる。私はかつてカンリガルポ山群調査の折、波密で南の禁断のメト(墨脱)から来たというモンパ族の女性に遭遇したことがある。現在の中国領東チベットでは貴重な出会いだったので、それ以来モンパ族に興味を持っていた。

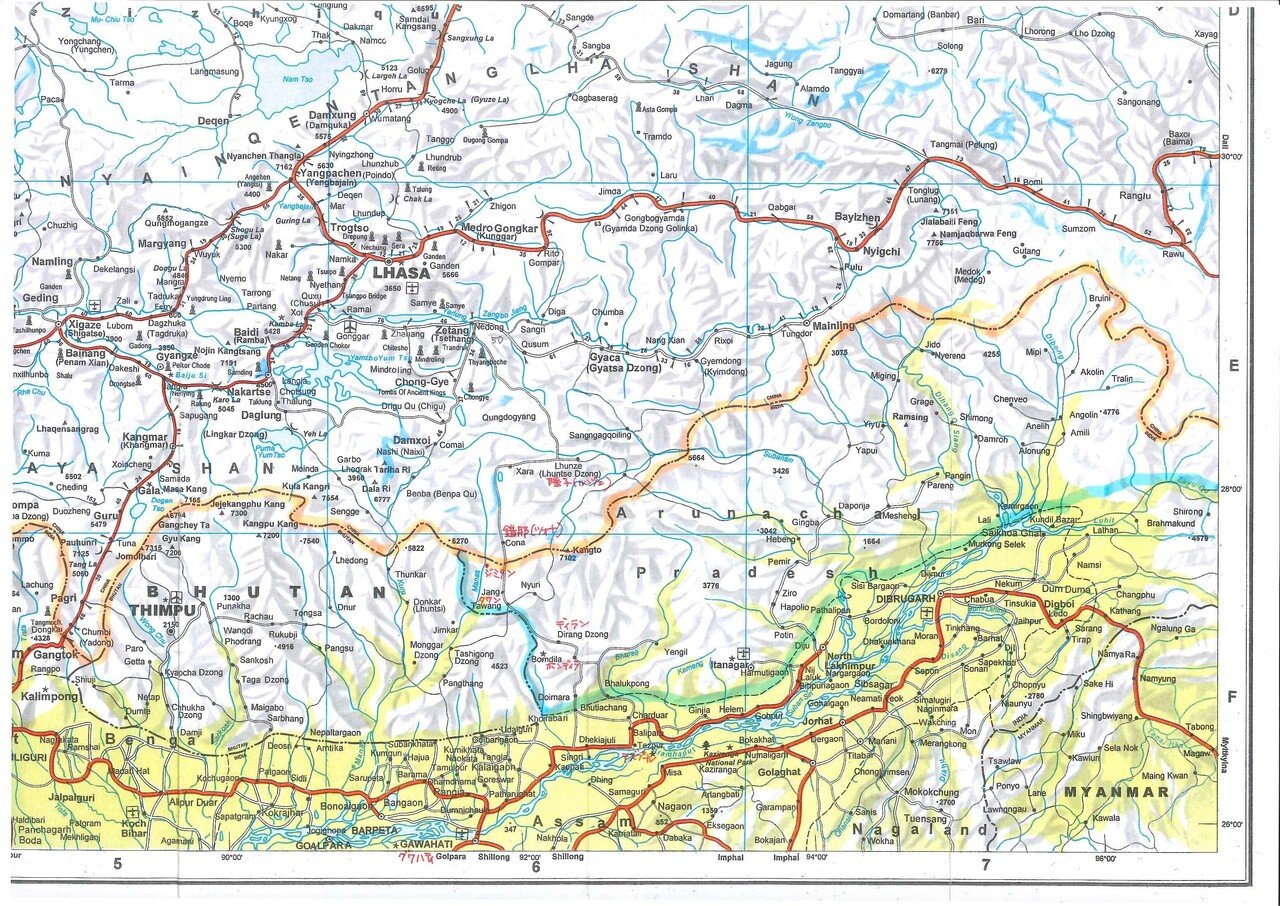

昨年の日本山岳会福岡支部の記念講演で辻和毅さんが「マクマホン・ラインと探検史物語-インド東北部にみるインドと中国の国境-」について話された。マクマホン・ラインの南、インド嶺アルナーチャル・プラデーシュのタワン地区がまさにモンユルで、そこの住人はみんなモンパなのかと考えると行ってみたいと思っていた。それがきっかけで、今回(2015年10月)、辻さん、佐々木さんら福岡支部有志で計画を練り、モンユル・コリドールをマクマホン・ラインまで迫ることにした。

イギリス植民地時代、インド政府にとって、アルナーチャルの人々は危険な山岳部族ととらえられていたため、1873年にインナーライン(内郭線、Inner Line)が引かれ、特別許可がなければこの境界線を越えることはできなかった。1914年シムラ会議にてチベットとの国境線マクマホン・ラインが引かれたが、中国はそれを認めず、1962年の中印国境紛争の原因となった。現在はインドが実効支配(大事!)しているが、それらの影響で現在もアルナーチャルへの入域には特別許可書が必要となっている。

▲インド実行支配(国際的)国境線地図(上)と中国主張地図(下)

■ダライラマ14世亡命の足跡を逆にたどる旅

1959年3月10日激動のラサにて、ダライラマが中国に連れ出されることを防ぐため、約30万人のチベット人がノルブリンカ宮殿を取り囲みラサ蜂起がおきた。3月17日ダライラマは密かに宮殿を脱出、インド国境の手前でチベット臨時政府の発足を宣言した後、インドに亡命した。その足跡はマクマホン・ラインを超えた後、ジミタン、サクティ、ルムラ、トンレン、タワン、ジャング、サンゲ、ディラン、ボンディラの各地に宿泊しながら徒歩で移動した。ボンディラからは車でミサマリ(現在のデズプール)へ下り、4月ミサマリにて「17条協定は(中国に)押し付けられたもの」と発表。テズプールからは鉄道が用意され、ムスーリにて亡命政府を樹立した。

今回我々はこのダライラマ14世亡命の道をほぼ逆に進むことでマクマホン・ラインに迫った。各村ではその足跡も辿ることもできた。以下はその記録概要(日記)である。標高は高度計測定によるもの。

【写真▲ダライラマ14世亡命ディランを行く】(タワンにて入手)

《1日目:10/15(木)》福岡/デリー

11:35 福岡発/14:55バンコク着TG649便、

17:55 バンコク発/20:55デリー着 TG315便。

デリー空港の入国管理では異常な渋滞で1,5時間並んだ。ガイドのMr.RANJIT(ダラムサラの下のジュワラジ出身)の出迎え。

23:00 空港出発デリーの衛星都市グルガオンのホテル・カントリーインへ。

《2日目:10/16(金)》デリー/デズプール

08:15 グルガオンのホテル発。

11:40 デリー発/14:16グワハティ着、SG185便(Spicejet)。

ローカルガイドMr.RAI(イタナガル生まれ、父はカリンポン、母はネパール出身)、ドライバーMr.ダスと合流。

15:44 空港街のレストランで遅い昼食を取り、グワハティ発。道はプラマプトラの南側を東に進む。

17:00には日が落ち暗くなった。

20:05 全長約3kmのプラマプトラの橋を渡りデズプールに入る。

20:25 テズプール(デス=血、プール=ヒンズーの街)のホテル着。

《3日目:10/17(土)》デズプール/ディラン

08:00 デズプール発(標高約50m)。

09:06 アッサムとアルナーチャル・プラデーシュの州境バルクポン(BHALUKPONG/約100m)にて入域チェック。

11:40 カプシ川(1,085m)渡る。

11:55~12:34 ナグマンデル寺(ヒンズー)のある村ナグマンデル(1,110m)にて昼食(モモ、トゥクパのチベット食)。

13:02 テンガ(1,275m)、広大な軍基地のあるテンガ谷。

13:48 ボンディラのゲート(2,130m)。

14:10~14:20 2,500mのボンディ・ラ(峠)。

15:50~15:10 オールド・ディランのディラン・ゾン(1,500m)見学。

16:20 ニュー・ディラン、HOTEL PEMALING(ペマリン/1,600m)着。

ディラン・ゾンはブータンのゾンと同様に城砦であり役所でもあるが、国境の見張りの役割をする見張り塔としての役目も持っていたようだ。ディランの谷はかつてタワンから派遣された長官が治めていたが、タワンの支配に抵抗して立ち上がった歴史を持つ。ディラン人とタワン人では、同じモンパでも言葉も文化も異なるといわれている。ディラン・ゾンはディランの人たちからチベット僧院が税を取り立てるための役所として建設された。その税はチベットのツォナを経由して遠くラサまで運ばれていた。砦の中には長官の館があり、壁には何カ所か銃で外に向かって砲撃できるように穴が開けられている。

《4日目:10/18(日)》ディラン/タワン

08:00 ニュー・ディラン発。すぐインド軍のトラック大部隊(約100台)の通過で30分停滞。

10:33 サンゲ(2,900m)通過。

11:45~12:05 セ・ラ(峠3,990m)のセラ・ツォ(湖)にて休止。

13:00~13:30 ジャスワント・ガル戦没者記念碑(JASWANTGARH WAR MEMORIAL)見学。

14:10~14:45ジャング(JANG/2,900m)で昼食。

15:10 タワン・チュ(1,965m)渡る。15:24 ラウ通過。

16:15 タワン(2,845m/タワン・ロッジ)着。

ディラン地区とタワン地区の境となるセ・ラ(峠)は4,200mと記された資料が多いが、現在の峠は4,000m前後と思われる。峠を越え少し下るとJASWANTGARH WAR MEMORIALがある。この寺院のような戦没者記念碑は、1962年の中印国境紛の時、インド軍第四師団のジャスワント・シンという歩兵がひとりで中国軍の侵入を72時間防いで抵抗した偉業を称えたもので、最終的にジャスワント・シンはここで中国軍に捕らえられ処刑されたという。ブロンズの胸像と肖像、軍服、帽子、腕時計など彼の所有物が展示されていた。

海抜僅か50mのアッサムの平原からの4,000m級の峠、山と谷をいくつも越え、インド軍のトラックの往来と軍事基地の多さに驚きながら、かつての禁断の地タワンに入った。かつてキングドン・ウォードはタワン僧院長の許可が取れなかったこともあり、タワンを避けてチベットに入ったという。タワンは思った以上に近代的な街だった。州政府は今後タワン地区の観光開発に力を入れると言われており、ダージリンのように外国人が多く訪れる観光地を目指すという。

《5日目:10/19(月)》タワン滞在

タワンはダライラマ6世生誕の地でもあり、敬虔なチベット仏教徒であるモンパの中心地。タワン僧院(ガンデン・ナムギェル・ラツェ寺)は1681年にダライラマ5世の命により、地元出身でシガツェのタシルンポ寺、ラサのセラ寺などで修行したメララマによって、神の馬が選んだ天上界で最も神聖な場所として建立された。地元ではポタラに次ぐチベットで二番目の大きさの仏教建築物と言っているが、確かに建物を集めた巨大な要塞僧院である。

ここはラサのダライラマ政権の出先機関であり、当時チベットと対立関係にあったブータンのドゥク派勢力を牽制するための最前線基地でもあった。そのため幾度もブータン軍の攻撃を受けたという。ドゥカン(本堂)には中心に8mのシャカムニ像が座し、左にダライラマ5世、顔を隠したパンテンラモ、メララマ、ツォンカバ像が並ぶ。現在約500人近い僧が修行しているというが、そんなに多くには見えなかった。ダライラマ14世は亡命の際、国境を越えた後も徒歩でジミタン、サクティ、ルムラ、トンレンを経てここタワン僧院に落ち着いた。シャカムニの上の部屋がその時宿泊されたこともあって、以来現在でもダライラマ来訪時には泊まられる部屋だという。

タワン・ゴンパの後はアニ・ゴンパ、中印戦争メモリアル、ウルゲリン・ゴンパ、街中のマサン・ゴンパなども見学した。中印戦争メモリアルは、1962年の中印国境戦争でのインド軍2420人の戦死者の追悼メモリアルで、ほとんどがヒンズー教徒であったと思うのだが、ここタワンにチベット式仏塔で建てられたのは興味深い。今でもその激しい歩兵戦について軍が随時説明しており、多くのインド人が見学していた。

【写真▲タワン僧院】

《6日目:10/20(火)》タワン/ジミタン/タワン

06:05 タワン(タワン・ロッジ)発。

07:27 トンレン(2,230m)通過。

07:50~08:02 展望台2400m 対岸にブータン国境のインド最後の村・カルテン村が見える。

08:13 マンナム(ルムラ2,245m)、ブータンまで30kmの標識あり。この道路は1975年完成したという。

08:24~09:07 ルムラ下村(2205m)にて朝食。

09:35 タワン・チュ(デニメ・チュ)とニャプサン・チュの川の合流点上部を通過。

09:51 ギスプ村(2,140m)通過。

10:11 サクティ(1,930m)通過。

10:31~10:40 ビディケの滝(1,515m)にて休止。

10:42 ニャプサン・チュ右岸(1,560m)に渡る。

11:15 ジミタン(2,065m)着。

マクマホン・ラインまで約10km足らずの最奥の村ジミタンで話を聞きこうと訪ねた民家が偶然、村長サンゲ・ツェタン(53才)氏の家であり、村長直々に話を聞くことができた。「ジミタンは人口1,200人のモンパ族の村。宗派はニンマ派である。2002年から外国人旅行が開放された。チベット側に越えた最初の村はレである。ブータンのチョルテン・コラまでは2日間で歩いて行くことができ、互いに祭りでは行き来して交流がある。ダライラマ14世が亡命した時の様子は自分も生まれていないので実際に見た訳ではないが、隠密な滞在であったと聞いている。昔はチベットとの交流も多かったが、現在は中国側の警備が厳しくチベットから越えて来る者はいない。」

突然の訪問にも関わらず詳しく話を聞くことができありがたいことであった。

11:29 ジミタン発。

11:50~11:15 ゴルサム・チョルテン(1,910m)見学。

ジミタンから標高差で100m強下ったところにゴルサム・チョルテンはあった。どうしてこんな辺鄙な狭い谷の中に巨大な仏塔が建てられたのか不思議だが、生憎僧侶も村人も見当たらず話を聞くことはできなかった。18世紀にラマ・プラダルによって建てられたという話や、12世紀あるいは10世紀に悪霊によって不作や奇病が続き、それを鎮める目的で建立されたという話もある。以前訪ねた東ブータンのタシ・ヤンツェのチョルテン・コラは1740年に建立されたネパールのボダナートをモデルにした兄弟チョルテンといわれている。伝説では昔、チョルテンを建てるためにはるばるネパールまで旅立った僧は、見本にするために縮小模型とし大根をボダナートの形に彫って自国に持ち帰ったが長い旅で大根の水分がなくなり小さくなってしまったため、ゴルサム・チョルテンとチョルテン・コラは小さくなったと言われている。また、タワンではゴルサム・チョルテンの方が先で、それをブータン人がツァンパで模型を作って手本としたので伸びてチョルテン・コラの方が少し細いのだという話もある。

【写真▲ジミタンのゴルサム・チョルテン】

12:40 サクティ通過。

13:00 ギスプ村通過。

13:37~14:07 ルムラ下村にて昼食。

14:20~14:30 マンナム(ルムラ)。

14:50~15:40 トンレン村散策。下2,260m~上2,350mの村で、ダライラマの宿泊した家を確認。

16:15 タワン手前のセル村にてトルギャ・プジャ(祭)の行列に遭遇。

16:50 タワン・ロッジ着。

トンレン村の女性はヤクの毛で作ったかつらのようなフェルトの帽子に、カイガラムシの赤い染料で染めた服を着ていた。これもブータン東部のブロクパの人々と全く同じである。ここでは国境という政治的な境がただあるだけで、もっと広域の交流や同族の繋がりの文化を体感することができた。北のチベットも同様で、チベット仏教文化には元々ここには境はないのであるが、今は閉ざされている。

タワン手前の村で偶然トルギャ・プッジャ(祭り、神事)に出くわした。みこしに乗ったトルマで作った黒顔の偶像は護法神(ダルマパーラ)のようなお顔だ。聞くと村の災いを全てこれに遷して川原で燃やして供養するお祓いだという。

【写真▲ヤク毛のフェルト帽を被ったモンパの女性】

【写真▲トンレン村のカラフルな民家】

《7日目:10/21(水)》タワン/ディラン/ボンディラ

06:05 タワン・ロッジ(2,850m)発 。

06:45 ラウ(2,340m)通過。

07:04~07:45 タワン・チュ渡り朝食。

07:55~08:00ヌナラン(NURANANG)滝。

08:45 2600m地点からMtガングリとMtカント(だという山、後述)見える。タワンからルムラまで見渡せる。

10:30 セ・ラ(3,980m)通過。

11:42 サンゲ(2,800m)通過。

12:30~13:13 パドマ(1975m)にて昼食。

13:32 ラマケン(1,665m)通過。

13:50~14:02 ニュー・ディラン(1,620m)のリカーショップにてビールとワイン購入。

14:16 オールド・ディラン(1525m)通過。

14:28 カメン川(1,420m)から道は離れ登る。

15:32 ボンディ・ラ(2,520m峠)、雲でアッサム・ヒマラヤは見えず。

15:43 トゥプチョク・ギャツェリン・ゴンパ見学。

16:15 ボンディラのホテル(2,330m/LUNGTA RESIDENCY)着。

《8日目:10/22(木)》ボンディラ/テズプール

06:00 再度ボンディ・ラ(峠)を往復したが霧でアッサム・ヒマラヤは見えず。

07:02 ボンディラ発。

07:44 テンガ谷(1,360m)へ下る。

08:22~09:25 ナグマンデルにて朝食。ヒンズーのナグマンデル寺院見学。

09:34 カプシ川(1,025m)から上りになる。10:05 西カメン地域に入る(1,670m)。

10:55 セッサ(1,100m)通過。

11:19 チェックポスト(860m)通過。

12:26~13:20 バルクポンにて昼食。アッサム州へ入る。

14:30~14:52 プラマプトラ川とシバ寺の見学。

15:10 テズプールのホテル(THE FERN HOTEL)着。

《9日目:10/23(金)》テズプール/グワハティ/コルカタ

06:32 テズプールのホテル発。

08:10~08:42 朝食。

09:20ジャギロウ通過。

10:07 マナパラ通過。

10:50 グワハティ空港街着。昼食。

12:30 グワハティ空港チェックイン。

15:45 グワハティ発/17:00コルカタ着、 SG658便(Spicejet)。

18:00 コルカタのホテル(HINDUSTAN)着。

今日まで北インドではヒンズー教のドゥルガ・ブジャ(ドゥルガ女神の祭)が行われていた。どんな小さな村でも即席の館と粘土製のドゥルガ像を祀った祭壇が造られ、お祈りのあと川に流す儀式で最高潮を迎える。ドゥルガはシヴァ神の妃で悪に対する善の力と勝利を象徴するようだ。コルカタはまるでクリスマスのイルミネーションのように町中がきらめいていて、これは年々派手になっているそうだ。これらは寄付で成り立っているようなのでコルカタの景気はなかなか良くなっているのだろう。

《10日目:10/24(土)》

07:10 コルカタのホテル(HINDUSTAN)発。カーリー寺院、ビクトリア・メモリアルなど見学。

09:40 チャンドラボース空港着。

13:05 コルカタ発/17:15 バンコク着 TG336便。

《11日目:10/25(日)》

01:00 バンコク発/08:00 福岡着 TG648便。

■カント山群、カント峰とゴリチェン峰が地元では入れ替わっている?

ヒマラヤの東部、ブータン東端からヤルツァンポ河大屈曲部までのマクマホン・ライン上に並ぶ山脈をアッサム・ヒマラヤと呼ぶ場合があるが、カント山郡はその中のブータン東端に近い部分にある。アッサム・ヒマラヤはモンスーンの影響を強く受けることもあってインド側からの接近が難しく、第二次世界大戦以前にはイギリスの探検隊やプラントハンターによる活動を除けば、登山隊の入山はほとんどなかった。第二次世界大戦後もこの山域が中国・インドの領土問題の対象地域であったため、少数のインド隊を除けば登山隊の入山ができない状態が長く続いていた。1980年代以降になると中国・インドの緊張緩和に伴い、中国側から外国登山隊の入山が可能となり、主要な高峰は日本の同志社大学隊などによって登られた。近年ではインド側からも外国登山隊の入山が認められつつあるようだ。

今回の調査で、ローカルガイドのMr.RAI(イタナガル生まれ、父はカリンポン出身、母はネパール出身)よるとボンディラあたりから見たアッサム・ヒマラヤのカント山郡の位置は西から、ガングリ、カント、ゴリチェン、ネギ・カンサンであるという。ガングリ峰はセ・ラのほぼ北20kmに位置し、ソ連地図では5766mとなっている氷河を抱いた岩峰で、これまで山名の記録は確認できていない。このガングリの東に谷を挟んだ山塊がカントだという。これは現在使われる地図(カント初登の同志社大の研究による地図が基になっていると思われる)とカント、ゴリチェンが入れ替わっている。RAI氏には何度も勘違いでないか確認したが、地元ではそうなっているという。

ゴリチェン峰は1914年ベイリーがGJ(The Geagraphical journal)に発表した地図にあり昔からその名は知られていたようだが、カント峰という名が初めて文献に登場するのは、1939年にGJ(VOL.94 1939)にティルマンが書いた「Peak of the Assam Himalaya」にあるkangtoであるようだ。ここでは地図も示され西から、GoriChen、kangtoである。しかしティルマン自身もその後の著書ではkangdu(カンドゥ)峰と記していてはっきりしない。モンパ族によると「シェルカン・カルポ」(東の白い雪山の意か?)と呼ばれているとの記載もある。このカント峰の名はティルマンが元であるようだが、カルポが訛ったような気がしないでもない。中国登山協会の地図では康格多(カンガドゥ)山となっているのでティルマンのkangduから取った可能性が高い。カント峰という名が定着したのは1988年の同志社大隊の初登によるものが大きいと思われるが、それ以前のティルマン以外にカント峰の正確な位置は同定されていたのかは不明である。同志社大がカント山群の最高峰にチベット側から初登した際、中国登山協会は最高峰をカント主峰と認めたと聞いているが、これはカント北峰、主峰など狭い範囲のことと思われる。今回の調査でのカント、ゴリチェンの名が入れ替わっていることはどういうことなのか、伝承が信頼できる僧侶などに確認を取りたかったが、時間も機会も不足していた。今後の宿題が残った。

【写真⑥▲ガングリ峰(5766m)】

【写真⑦▲ティルマン「Peak of the Assam Himalaya」GJ(VOL.94 1939)】

謝辞:本稿をまとめるにあたり、日本山岳会福岡支部の辻和毅氏、同志社大学カント峰登山隊の中川雅幸氏には貴重な文献を拝見させて頂きました。厚くお礼を申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?