ソフビの塗装マスクによる工程のお話・その1【実務編】

ソフビ製作にご興味のある方なら聞いたことがあるかと思います。

彩色(塗装)をする場合には『塗装マスク』というものがあります。

マスクというとあの風邪の時にするやつ?

と思われる方もいらっしゃると思いますが、まあある意味そうなんですけども

『マスキング』

で、塗装をしたくない部分をマスクで隠すことによって塗装したい部分をピンポイントで塗るための治具です。

これは、量産塗装をするためには必要不可欠なものになります。

例えば、量産工場にマスキングテープで全工程お願いします!

とはいえません。

塗装マスクを使用することで誰が使っても同じ仕上がりになるように使用するものです。

おそらく、難しい話をするよりもまず写真でご覧になった方がピンと来られるかと思います。

いかに塗装というものが大変か、ソフビを作るということがどれだけ人の手に頼っているものなのかということが少しでもご理解いただけると思います。

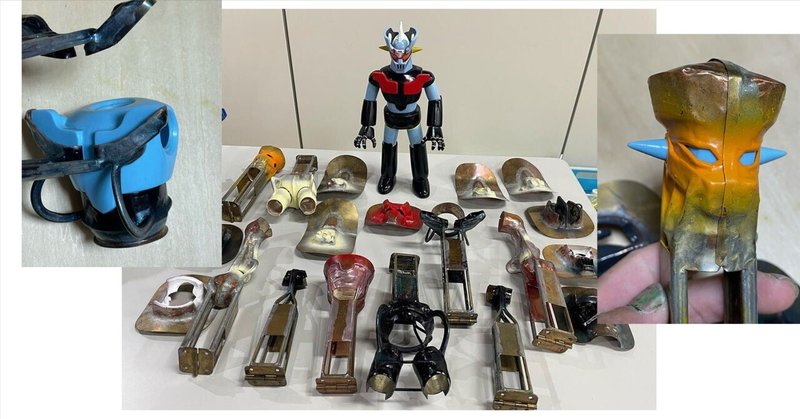

ではまず、弊社で生産したマジンガーZの相関図をご覧ください

画面中央にあるマジンガーが最終的な完成品になります。

周りにあるのが塗装マスク。

メッキされたものを加工して塗装する際にストレスなくできるような工夫がされております。

ご覧のように、熟練された職人さんが一つ一つ丁寧に製作してます。

これらは金属製なので非常に高価なものになります。

おおむね1色につき1枚は必要となります。

が、場合によって色々と工夫されている面もあります。

文章では伝わりづらいのでその都度ご説明します。

では早速塗装工程を紐解いていきます。

まずは上胴から。

1パーツにつき2色を塗装します。

お腹の部分を成型色を残して塗装するのでお腹は必ずマスクで隠れるような構造になってます。

写真のようにまずは腹部をマスキングします。

ブレストファイヤー(胸板)を赤で塗るためにマスクします。

ご覧になれば分かると思いますが、はさみ型と言って前後で分割されたものをちょうつがいで加工したものです。

持ちやすいように設計されており非常に優れた治具です。

これは、塗装マスクを製作する工場によって大きく異なります。

工場によってははさみ型を使わずに何倍もの枚数のマスクを作る工場もあります。

もちろん、はさみ型の方が圧倒的に高価であるとともに生産の技術も高度なのでこれらの方式を取らない工場もあります。

海外生産の塗装マスクなどにはよく見受けられますが日本製で10枚くらいで収まる塗装マスクが30枚上がってきた!

なんていうのはザラにあります。

工程を少なくするために職人さんが非常に計算されたマスクを生産してくれます。

日本製の素晴らしさがこういうところにも見受けられます。

では、次の工程へ

さて、ここが日本の技術の真骨頂になります!

胸部を黒に塗るために腹部とブレストファイヤーをマスクします。

これがいかに優れているか?

なかなか伝わりにくい部分もありますが、

ブレストファイヤーの赤 → 胸部の黒

と色を塗った場合、工程としては胸部を全て黒で塗ってから赤を塗れば簡単じゃないか?

と普通は考えます。

しかし、色というのは下地の色に影響を受けます。

素体の色がブルーであるので

ブルーの下地 → 赤を塗装

というのと

黒の下地 → 赤を塗装

では色味が全く違ってしまいます。

黒の下地の方が黒ずんだ赤になってしまうわけです。

こういう部分をしっかりとサポートしていただける塗装マスク屋さんはあまり多くありません。

熟知された方による特級の技術です。

この工程があるかないかで粗相工場の負担が激減されます。

日本の技術の素晴らしいところです。

次に腕の塗装に入ります

腕に使われる塗装マスクです。

ブルーの成型色を二の腕に残しながら黒とクリームイエローを塗装していきます。

黒 → イエロー塗装しています。

まずは黒を塗装します。

はさみ型ではさんで塗装します。

そして順次イエローを塗装していきます。

腕の関節、そして指の関節と塗装します。

指を見ていただければわかりますが、塗装においてはマスクが金属なために複雑な形になると複数枚に分かれます。

この指の関節は一気に指をはめ込むことができないので2枚に分けます。

こういう細いところへの理解がないと『なぜ2枚にしたんだ?』などのトラブルの元になります。

まずはどういう工程でどういうマスク構成かということを知ること重要です。

では、またいずれ後半の工程を記していきたいと思いますのでしばしお待ちを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?