コスパ最悪!高価でほぼ無意味な教育政策トップ7

少しでも効果があり、無駄のない教育をしたいと思っている親御さんは多いはず。ただ、良かれと思って実践していた教育方法が実はコスパが悪いものであると知らなかったらどうでしょうか?

正しい知識を持つことで、コスパの良し悪しが判断できるようになった方が適切な教育サービスを享受できるようになります。

こちらの記事ではコスパが良く効果が高い教育方法に関して6種類解説しました。この記事ではその反対に、実はコスパが悪くほとんど効果がないものを7種類解説していきます。

これを知ることで、無駄な出費を抑えられるようになります。

データの条件

集めたデータの条件としては、以下の二つです。

年間、13,000円から20万ほどコストが掛かること

効果量が0.2前後と低いもの (追加的な成長月数であれば、3ヶ月以下)

簡単にいえば、「高い割には効果が低い教育方法」だけを集めました。

成長月数とは

追加的な成長月数に関して解説します。

何も特別なことをせずに一年過ごしたA君と、特別な教育を追加的に受けたB君が一年過ごした場合を比較してみましょう。

A君は、一年で学力がどの程度成長したのかというとおよそ12ヶ月分成長したことになります。これは当然です。誰でも平均的に1年の間に12ヶ月分の成長をします。もし勉強をサボっていた場合、下手すると一年に11ヶ月分の成長しかしていなかった、なんてことがあるかもしれません。

一方で、B君は特殊な取り組みを追加的にしていることもあって、同じ1年でも追加的にさらに3ヶ月分の成長が測定できました。つまり、元々予定通りの12ヶ月プラス3ヶ月で、合計15ヶ月の成長をしたことになります。

コスパが悪い教育方法リスト

こちらのスライドに、コスパが悪いものをリストにまとめました。追加的な月数が高い順から低い順に並べているので、一番上の「サマースクール」が割合マシで、一番下の「留年」が最もコスパが悪い教育方法となります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

サマースクール

サマースクールとは、夏休みに実施される追加的な授業のクラスのことです。多くの場合、学習の遅れを取るためのプログラムとして用意されますが、中には学習面を重視せずにスポーツやそのほかの非学習的な活動に重点をおいているものもあります。

小学校から中学校への移行期の支援や、成績優秀な生徒の大学進学準備など、特定の目的を持っているものもあります。

特徴としては、2〜3週間という期間を通うことが一般的で、最長だと6週間となります。海外のサマースクールプログラムの場合、週ごとに参加するかどうか決められるので、平均的に2週間ほど入ることが多いです。

1週間で5万円ほどのコースとなると、2週間だと10万円なのでフルで入るのは非常にコストがかさみます。つまり、期間が短い割には高いということがあるため、結果としてはコストパフォーマンスが悪いという結論となります。

効果としては小学校から高校までどの年齢層も効果は同じくらいです。数学は2ヶ月で、読解などは3ヶ月ほどの追加的な効果があります。

少人数制や一対一であれば特に効果が高く5ヶ月と向上します。しかしそれでもコスパからみると、決して安いと言えるほどではないかもしれません。

授業時間の延長

コスパが悪いながらも、二番目にマシだったのはこちら。「授業時間や授業日数を増やす」というシンプルな変化ですが、教師に掛かる負担や費用に比べて得られる追加的な学力向上効果は高くありません。

具体的には、学校での学習時間を日中または学校のカレンダーを変更することによって日数は時間数を増やします。これは学校での教育と学習の時間を延長することや、放課後プログラムを利用することを含みます。

効果としては、低学力の子に対しては効果はあるようなので補講という形で赤点をとった生徒を救済することはできるかもしれません。

また、小学生の方が効果があり3ヶ月の追加的な効果が見込めました。中高生になってくると効果は下がり、2ヶ月となります。

算数と国語はともに効果は変わりませんでしたが、いずれにしても一対一が最も効果が高かったことが分かっています。

クラスサイズの縮小

続いてランクインしたのが、意外ですが「クラスサイズの縮小」です。いわゆる少人数制クラスですね。

メリットとしては、教師一人当たりの生徒数が少なくなればなるほど教師のアプローチの幅が広がり、生徒一人一人に目が行き届くようになるということです。

少人数制が効果的になる理由としては、余計な刺激や邪魔を減らしたりなどのマイナスを除去できるということと、手厚く個別にあったフィードバックが行えるなどプラスを追加できるという点が大きいことが分かっています。

ただ、人数を減らすにしてもある程度条件は厳しいです。例えば、元々30人いたクラスを25人に減らしたところで特に効果がないことが分かっています。どのくらい減らす必要があるのかというと、1クラスにつき10人以下にまで減らさなければなかなか効果が見られないようです。

ただ、一クラスの人数が減るということは、相対的にコストが掛かるようになるということであります。実際、一人当たり年間20万以上のコストが掛かる計算になりますが、効果としては平均して2ヶ月分の追加なので非常にコスパが悪いと言わざるを得ません。

年齢や学年を問わず効果はほとんど変わりませんが、読解は2ヶ月分ほどの効果があり、算数は1ヶ月分の効果しかありませんでした。もし無尽蔵にお金をつぎ込むことが出来るのであれば、試しても良いかもしれませんが、少なくとも最優先に考えるべき戦略ではないことは確かです。

メンタリング

次にランクインしているのが「メンタリング」です。メンタリングと聞くと、もしかすると家庭教師のイメージを持たれるかもしれませんが実際は違います。簡単にいえば、「兄や姉のような存在の人に人生の師匠として導いてもらう」となります。

基本的に、子供と成人がペアになって組むことが多く、特定の学問的なスキルや知識を身につけるというよりも、自信や人円関係を築き、精神的な回復力や個性を養い、向上心を高めることを目的としています。

特徴としては、メンタリングが止まってしまうと効果も消えてしまうため継続する必要があります。せっかく効果を実感しても、持続性がないとなるとなかなか導入は慎重にならざるを得ません。そればかりか、もし兄や姉役のメンターが脱落してしまうと生徒に対して効果が消えるどころか悪影響を残すことも分かっています。

効果としては、小学校から高校まで効果があり、科学と読解を除いてほとんどの科目で効果があります。週に一回かそれ以上の面会などで効果を発揮します。

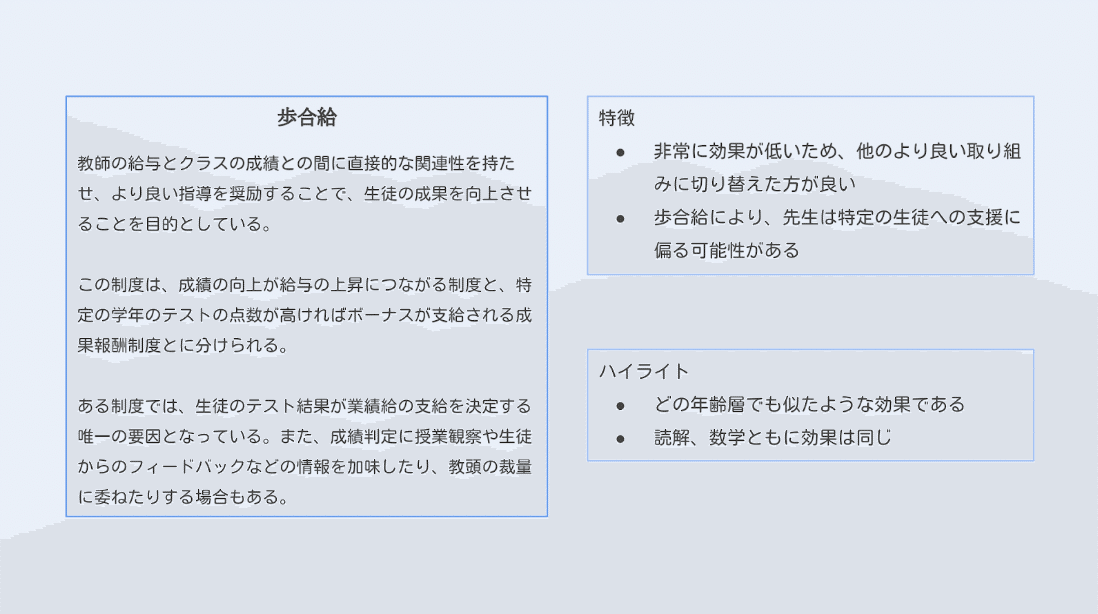

歩合給

続いてランクインしたのが「歩合給」でした。これは、教師の給与とクラスの成績との間に直接的な関連性を持たせ、より良い指導を推奨することで生徒の成績を向上させることを目的としています。

この制度は、成績の向上が給与の上昇に繋がる制度と、特定の学年のテストの成績が高ければボーナスが支給される成果報酬制度に分けられます。

またある制度では、生徒のテスト結果が給与の支給を完全に決めているところもあります。それ以外にも、授業観察や生徒からのフィードバックが加味されたり、教頭の裁量に委ねることもあります。

効果としては、どの年齢層でも効果は同じで科目ごとの差もありませんでした。ただ効果が非常に低いため、もっとマシな方法を犠牲にしてでもあえて取り入れる必要はありません。それどころか、歩合給により先生は特定の生徒に対してのみ手厚い支援を行い成績を高めることに偏るリスクもあります。

アウトドア・アドベンチャー・アラーニング

続いてランクインしたのは「アウトドア・アドベンチャー・ラーニング」です。これは、クライミング、登山、セーリング、カヌーなどアウトドアスポーツなどの野外体験を指しており、集中的な宿泊コースとして企画されることもあれば学校や地域の屋外レクリエーションとして実施されることもあります。

クラスメンバー全体で身体的な活動を行うことがメインとなる冒険学習ですが、林間学校や科学館への参加は学問的な要素が強いため「アウトドア・アドベンチャー・ラーニング」には含まれません。

効果として分からない点が多く、そもそも学力達成度を高める効果があるかどうかまだ測定できていません。少ないながらも、自尊心や自己効力感への効果はあるかもしれないということは報告されていますが、そこから間接的に学力が上がる可能性は否定できません。

ただそれにしても費用が掛かるため、より明確に学力向上への効果があることが分かっているコスパの良い方法はいくらでも存在し、それらを犠牲にしてまでアウトドアな冒険で学力の向上を期待するのは現実的ではありません。

留年

コスパ堂々のワーストNo.1を飾ったのが「留年」でした。

留年とは、一年の終わりの所定の学習水準に達しなかった生徒が、翌年、低学年のクラスに編入することをいいます。

イギリスでは留年は非常にまれですが、アメリカでは比較的一般的です。2002年にアメリカで成立した「落ちこぼれ防止教育法」により、次の学年に進級する前に一定の成績を証明することを義務付けることが推奨されるようになりました。これが結果として留年が一般的となった原因でもあります。

スペイン、フランス、ドイツなどヨーロッパの一部では生徒に留年を要求できる国がある一方で、フィンランドでは例外的に生徒が留年することがあります。ただし、その場合は学年末テストに基づいてではなく、教師、保護者、生徒が一緒になって決定しています。

効果としては、非常に珍しいことなのですがマイナスとなっています。小学生であればマイナス2ヶ月、中高生であればマイナス4ヶ月です。しかも、元から低学力であれば留年はより悪影響を及ぼすことが分かっており、留年を繰り返すとドロップアウトする割合が大きく上昇します。

一人あたり20万以上の費用がかかっているにもかかわらず、学力達成度への影響としてはマイナスになるのは非常に珍しい事態であるため、可能な限り別の戦略を採用して生徒の学力達成度を高める工夫を進める必要があります。

費用が高い順

効果が小さい割には費用が掛かるが生徒への取り組みを紹介してきました。これらを費用が高い順に並び替えると次の通りです。

留年 20万以上

クラスサイズの縮小 20万以上

アウトドア・アドベンチャー・ラーニング 11万以下

メンタリング 11万以下

サマースクール 11万以下

授業時間の延長 11万以下

歩合給 3万以下

コスパが良い学習方法はこちらの記事から学べるのでそちらも合わせてご覧ください。

ソース

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit?cost=2..5&impact=-4..3&evidence=0..5 アクセス日 2022/11/13

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?