M.R.F-GP 2023のレイアウトなどなど

目次

はじめに

鳥取県の秀峰「大山(だいせん)」もすっかり雪化粧し、冬の訪れが感じられる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今日は大山が綺麗ですわ😊

— 轟炎山 (@Goenzan) November 21, 2023

昼からも大山見ながら松の手入れしますかね💪 pic.twitter.com/pc5YjsdFat

先日行われたM.R.F-GP 2023では、中国地方のみならず、関西・四国からもトップレーサーが集結し、非常に楽しく、有意義なレースとなりました。

本日はM.R.F-GP2023 in ドイツの森に多くのご参加ありがとうございました!

— M.R.F-GP inドイツの森【公式】 (@MRFGP2022) November 19, 2023

各地から集結した総勢120名の猛者で熱い激闘が繰り広げられました🔥

その激闘を制したのは…

🏆 リョウ選手(香川)

🥈 ロクオン選手(香川)

🥉 YxTxK選手(岡山)

おめでとうございます🎉🎉🎉#MRFGP2023 pic.twitter.com/nRhinoYWSd

毎年秋に、岡山県赤磐市にある「ドイツの森」で行われているM.R.F-GP(通称ドイツGP)ですが、今回は年始早々にレイアウトを公募する旨が発表されていました。

【レイアウト募集】

— M.R.F-GP inドイツの森【公式】 (@MRFGP2022) January 5, 2023

今年もドイツがやって来る‼️

M.R.F-GP2023を今秋に開催予定❗️

つきましてはレイアウトを募集いたします

☆条件

・縦10m×横6m

・ステージ前がスタート、ゴール

・3週で50秒以内(200m前後)

・見せ場のセクションを1つ

締切は4月30日

よろしくお願いします#MRFGP2023#ドイツGP

参加人数の多いM.R.F-GPですが、近隣のショップレース・有志レースにおいて優勝すると「M.R.F-GPプラチナチケット」なるものが贈呈されます。1次予選免除、かつ1次予選を練習走行として走らせることができるというチートチケット(笑)です。当然、私が普段からお邪魔している「ホビーショップねねねさん」「マイアミ書店斐川店さん」の月例レースにおいて「プラチナチケット戦」が設定されておりました。レースに勝ってプラチナチケットをゲットすると非常にカッコいいのですが、なかなかそう簡単にはいきません。

そこで目を付けたのが、レイアウトの公募です。M.R.F-GPのレイアウトに採用されると、噂の「プラチナチケット」が頂けるのです。

※注意事項

— M.R.F-GP inドイツの森【公式】 (@MRFGP2022) January 5, 2023

・レイアウトは必ずDMにてお送りください

・レイアウトは変更せずにそのまま使われていただきます

・採用されたレイアウター様には、ドイツの森プラチナチケットを贈呈させていただきます🎫✨

いろいろとレイアウトを担当させて頂くようになりおよそ1年半(当時)、ここらで力試しを、あわよくば採用して頂けたら・・・と思い、寝る間を惜しんで昼寝しつつ、2種類のレイアウトを描きあげ、締め切りの10日ほど前に応募しました。

すると・・・

いよいよレイアウトの発表です‼️ pic.twitter.com/OaKurK8a1x

— M.R.F-GP inドイツの森【公式】 (@MRFGP2022) September 18, 2023

ななんと(厳正なる審査の結果)選んで頂きました(泣)

「自称レイアウター」から「普通のレイアウター」に昇格した瞬間でした。素直に嬉しかったですし、数多くのトップレーサーが一堂に会して、私が描き上げたレイアウトで鎬を削る・・・、サイコーですね(笑)。

本日、M.R.FリーダーのKANさんより、プラチナチケットを頂きました🙇🏻

— ぱぴこ ᴾᴬᴾᴵᶜᶜᴼ⁰³¹⁸ (@PAPICCO0318) September 24, 2023

とても光栄です🤩

こういうチケットの獲り方もアリでしょう🤟

チケット受け取って喜んでたら、ガラの悪い人に絡まれて一緒に写真撮ろうって言われたので、僕も精一杯の悪い顔をして写りました😵💫 https://t.co/XhfJkjXZ1I pic.twitter.com/kRTfNkpM6V

とまぁ、前置きが相当長くなってしまいましたが、今回のレイアウトを描き上げた手順を、レイアウトエディター(Mini4WD Online Track Editor)の基本的な使い方も交えつつ解説していきたいと思います。

レイアウト作成の実際

敷設範囲の確認

今回の会場では、敷設範囲は10m×6mと決められています。レイアウトエディター(Mini4WD Online Track Editor)には便利な機能が搭載されており、それを活用しつつ進めます。

画面左上に「Help」コーナーがあり、クリックすると図のようなウインドウが現れます。よくみると「S」キーは「manual resize editor area」との記載があります。

上の図が「S」キーを押すと現れるウインドウです。今回の敷設範囲は10m×6mとなっていますので、そのまま入力したくなりますが、ここは少し工夫して、縦横とも2mプラス(Width; 12m、Height; 8m)して入力します。

薄い実線でグリッド線がありますが、これが1m間隔になっています。なので、上下左右1mずつの範囲にコースが入らないようにレイアウトすれば、10m×6mに収まります。

レイアウトを描きます

今回、レイアウトを作成するにあたって心がけた点は・・・

①運営者がスタート位置にアクセスしやすい

②コースアウトしたマシンの回収が容易

③無理な設営(ガタが生じやすい)にならない

④上りスロープは3枚着地以上(連続セクションは除く)

⑤30度バンクスルーが有利

(擦るーだと直後のセクションで損をする可能性)

⑥連続コーナーと長い平面セクションの混在

⑦下りスロープ1枚着地

⑧ドラゴンバックよりはテーブルトップ

となります。

①②③は、ロングコース、且つ大勢のレーサーが走らせるとなると、特に重要となります。

設営状況に万全を期するためには「極端に込み入ったレイアウト」や「エディター上でキッチリと繋がらないレイアウト」は避けるべきと考えました。

④⑤⑥⑦⑧を意識して、レイアウト全体の構成を決めることになります。

それでは描き始めましょう。

いつものことですが、まずは外枠を決定します。外枠を決めれば、それよりも外側に出ないようにレイアウトすることができます。

連続コーナー(⑥)の配置には、チューリップセクションが便利です。チューリップセクションの組み込みにはパターンがありますので、それを活用します。

更にストレートを追加します。これだけで印象がかなり変わります。これは、④を意識した脚色です。

連続コーナー(⑥)減ったんじゃね?との印象もあるかと思いますが、いくらでもやりようはあります。

これでまた連続コーナーが増えました。最初の外枠を作った時点で、スタート場所は左下の斜め部分にすることを想定していましたので、スタート後の短い直線の後に連続コーナーを配置して、マシンの馬力とコーナー速度が求められるようにしました。

どんどんいきます。

元々チューリップだった部分は、ストレートを追加していくにつれ「チューリップ感」が薄れていきます。これも④を意識した脚色です。

はい次。

右斜め上にストレートを追加しました。⑦を意識しています。

コースの重なりが生じていますが、このくらいの異変は何とでもなります。

ストレートを1枚追加すると、重なりは解除されました。

しかしこれではまだ殺風景ですね。全長も200mには届かず、ちょっと物足りません。

空いたスペースに一気に追加します。一見、複雑そうに見えますが、180度コーナーを利用して追加しているだけなので、特にアクロバティックなことはしていません。

これで全体的には⑥の要素を組み込めたと思います。

小修整を加えていきます。

④⑦を意識して脚色します。

コーナーウェーブとストレート1枚を移動させました。何となく映えそうな雰囲気がありますね。ベースはこれでほぼ決定しました。

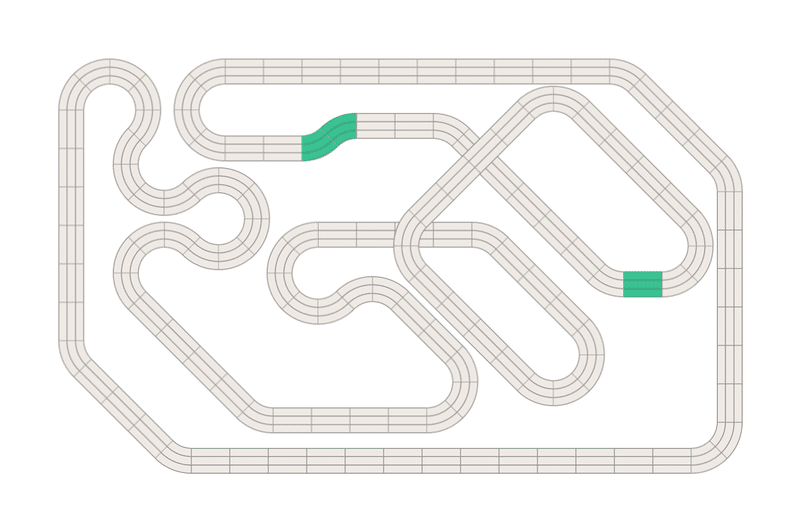

コーナーに合わせてバンクを配置(緑色部分)

連続コーナーにはバンクを・・・、ということで無理なく配置できそうなところに組み込みました。青色ストレートは省いたほうがよさそうです。30度バンクは1セットなので、どこに配置するかはこの時点では決めていませんが、⑤を考えると青色ストレートを省いた部分がよさそうです(なんとなく)。

バンクを配置することによって、黄色コーナー部分は重なりが生じますが、タミヤ純正の20度バンクセットであれば、足場込みで無理なく設置が可能なので問題にはなりません。

30度バンクは、やはり緑色部分がよさそうです。

敷設範囲は、バンクを追加することにより短辺がちょうど6mになりました。

ちょっと伸ばしました。

ここからは、スロープを配置していきます。④⑦を意識して脚色してきたので、もうなんとなく見えてきますね。もちろん、③を充分に意識した上での配置が重要です。

立体の矛盾を解除(緑色部分)

④⑦がうまく組み込めました。

次は、みんな大好き30度バンクです。30度バンクは、20度バンクよりも曲率が大きくなり、スルーさせるためにはブレーキ位置の調整が必要になります。必然的に、スロープでのブレーキが効きにくくなり、レイアウト全体の難易度を上げることになります。

今回は30度バンクをスルーさせたほうが直後のセクションで有利になるようにしたいと考えました。

LCJ・上りスロープの連続配置は、中途半端に速度が低下したマシンにとっては鬼門になります。

2枚テーブルトップとすることで、外側の2レーンはうまく飛び越さなければリヤをひっかけマシンがバランスを崩します。

そして、飛び過ぎると奥のウェーブでコースアウトします。

30度バンク手前のセクションは上り4枚着地ですので、それなりの高速で30度バンクに進入しますが、速度低下を最低限に抑えるつつ、きれいにテーブルトップを飛び越すイメージです。

まだLCがありませんでしたね(汗)

各セクションを追加しながら、LCの位置はこの2か所にしようと考えていました。

手前(斜め部分)の緑色部分にもうひとつセクションを配置して、後ろ(縦の部分)にLCを配置することにしました。

LC前のセクションは、せっかくなので特殊セクションを使います。1PDBとバウンシングで迷いましたが、バウンシングの緩いほうの進入(A→B)にしました。予想される進入速度からは、きついほうの進入(B→A)でも収まると考えました。ただし、若干CO率が高くなると予想され、結果的にLC桁下に引っかかるパターンが増えると考え、A→B進入としました。結果的には、私の予想通り、ある程度仕事をしてくれるセクションになりました。

まだ寂しいですね。ゴール前にドラマを用意しましょう。

個人的には3枚テーブルトップの飛び越しがめちゃくちゃ苦手です。とことん自分を苛めましょう。

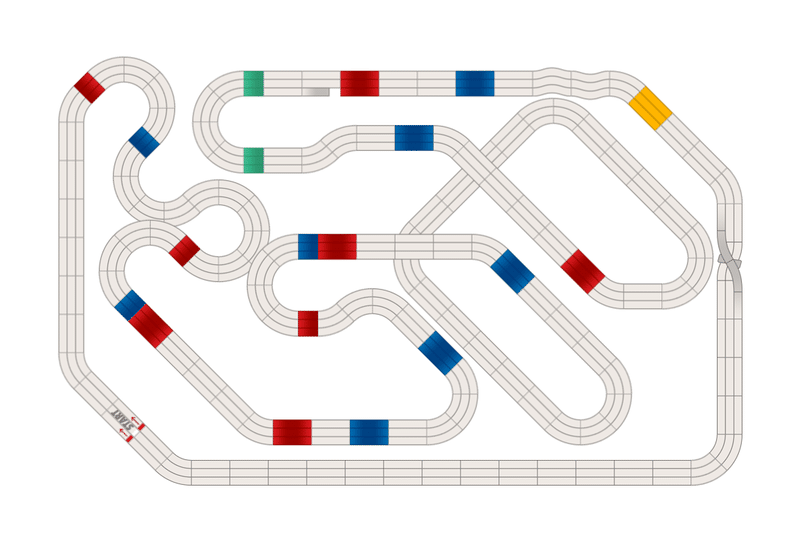

阿鼻叫喚のレイアウトが完成しました(汗)。

レイアウトを保存します

出来上がったレイアウトを保存しましょう。

左側にさまざまな操作ボタンがあります。

ごみ箱アイコンとプリンタアイコンに挟まれたボタン、これが「保存ボタン」になります。

レイアウトを単に配置しただけ(保存されていない状態)だと、ブラウザのアドレスバーに表示されたURLは下記のようになっています。

「保存ボタン」を押すと・・・

URLに6桁のIDが付与されました。コレがポイントです。

保存された状態で「プリンタアイコン」をクリックすると・・・

プリンタアイコンをクリックすると、新しくウインドウが開きます。このモードでは、編集はできません。しかしながら、レイアウト画像の下に表示されたURLをよく見ると・・・

上の基本URLとIDの間に「view/」が追加された状態です。

「https://mini4wd-track-editor.pimentoso.com/view/YCW354」

私がレイアウトを公表する際、ポストに記載しているURLは基本的に上記のような「view/」を含むものになっていますが、このURLから「view/」を削除してアクセスすると、編集可能な画面に遷移します。

(ただし、スマートフォンで同じ操作をしても編集画面にはアクセスできません。ブラウザのUser-Agentを認識されてしまい、スマートフォンのブラウザからは編集画面に遷移できないようになっています。)

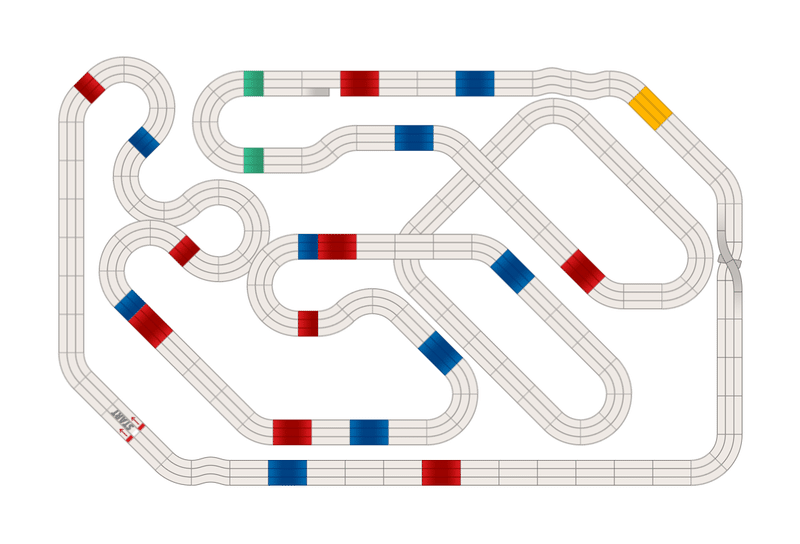

線で囲まれた部分は、右クリックすることにより画像ファイルとしてPCへ保存ができます。そこで、画面上の「Background」と書かれた部分の下にあるボタンが重要になります。

画像を保存する際にはPNG形式で保存されます。一般的な画像のファイル形式であるJPEG形式との一番大きな違いは、「PNG形式は透過処理ができる」ということです。言い換えると、「透明」という概念が存在するということになります。

「White」ボタンは、文字通り背景が「白」になります。

「Grid」は、グリッド線を含んだ画像になりますが、グリッド線とコースの位置関係が、エディター画面(編集画面)と同じにはならないのが玉に瑕です。

「Transparent」は、背景(コース以外)が「透明」になります。レイアウト図を組み込んだフライヤー(レースの開催案内)を作成する際、非常に重宝します。

「Transparent」で保存した画像を使用しています

私は、PCでレイアウトを作成し、PCの「LINE」や「X(旧Twitter)のDM」で送付しています。右クリック→コピー→ペーストで簡単に送ることができますし、PowerPointを使用して、設営用の図面を作成することも容易です。

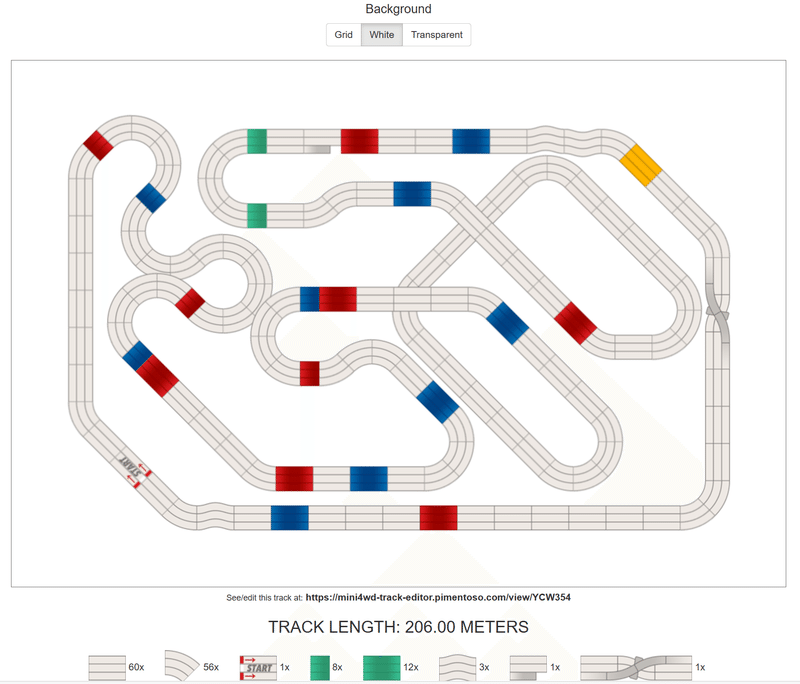

(M.R.Fさんからご依頼頂きました)

私は毎回、上のような補助図面を作成して設営現場に向かいます。よーいドンで設置を始めると、必ずと言っていい程、素直にはつながりません。設置段階でのズレが生じるからです。

レイアウトエディター上ではキッチリと合っているのに、現場では合わない・・・、間違いなく設営の問題です。その際、闇雲に位置の調整をしては、いつまでたってもキレイにつながりません。

この図のように、ポイントとなりそうな場所に補助線を引いて、近接するセクションとの位置関係をわかりやすく表示することによって、どの範囲のズレが大きく影響しているのかが分かりやすくなります。

特に、今回のような45度コーナーやチューリップを多用したレイアウトでは、近接したコースの継ぎ目は一致しないのが常ですので、設営をスムースに進め、且つ各セクションの歪みを生じさせないように設営する為には必要不可欠な手順と考えます。

今回担当させて頂いたM.R.F-GPにしても、私が主に担当させて頂いている「ホビーショップねねねさん」にしても、常設コースではありません。前日に限られた人数で設営しますので、(レイアウターとしては)やはり周到に準備して設営に臨みたいところです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

レイアウトエディター(Mini4WD Online Track Editor)の細かいTipsはまだありますが、マニュアルがなくともひたすら弄り倒していると、なんとなく使えるようになります。

今回、M.R.F-GP 2023のレイアウトに選んで頂いたのは、私個人としては間違いなく大きな出来事(笑)でした。これほどまでに多くのトップレーサーが集まってレースをするイベントもそうそうありませんので、素直に嬉しかったです。

レースを終えてみて

反省点としては、やはりゴール前の3枚テーブルトップの難易度が高く、全体としては完走率がかなり低めになったことです。

当初、私は「3枚テーブルトップ飛び越しを狙うレーサーは少数派」と踏んでいました。私が普段から懇意にしているカナイチ氏も同様の予想を立てていました。しかしながら、やはりそこを完全に飛び越さなければトップクラスのタイムを出すのは難しく、カナイチ氏も私もそれを何とか狙っていましたが、どうにも合わせきれず残念な結果となってしまいました。

(あまりに悔しかったので、来年どこかでリターンマッチやります!)

私は現在、VZシャーシのマシンを使用しています。同じ片軸勢のおりょてま氏とも反省会をしましたが、やはり同じく片軸勢(且つ、日本を代表するFM-Aトップレーサー)のSimAさんのような走りが片軸では正解だったのではないか、との結論に至りました。かといって、同じような走りがすぐにできるわけではなく、相応の努力が必要なのは言うまでもありません。

決勝トーナメントに進まれたレーサーさんの走りは見事としか言い様がなく、ある種の憧れすら覚える走りでした。今回のような難易度の高いレイアウト(泣)で勝ち上がるためには、「憧れるのをやめましょう」の精神で自分を高めていかないといけません。

全体として完走率が低かったのは事実ですが、キレイに完走している人も一定数いたわけで、趣味とは言え第一義的には他者と競うことを目的とするミニ四駆レースにおいては、それを目標にしつつ、いろんなアプローチをして越えてゆかねばなりません。

なにやら壮大なことを言っていますが(笑)、このような大きなレースイベントの楽しみとしては、やはりいろんなレーサーとの交流、というのが挙げられるかと思います。

一緒に参加した地元レーサーのみならず、他の地域のレーサーと写真を撮ったり、マシン談義をしたり・・・、時間がいくらあっても足りませんね。

山陰支部長を務めさせていただいております

最後になりますが、運営のM.R.Fの皆さま、会場でお会いしたすべてのレーサーさまに感謝したいと思います。

コマーシャル

最後の最後に、これぞ遠征!的な動画をご覧ください。

遠征の醍醐味が詰まっていると思います(笑)。

師と仰ぐk-さんの所属する「Karnivalstyle」のリーダー!?、ハンマーさんが作成された動画になります。

チャンネル登録&いいね、お願いします!

因みに「Karnivalstyle」のチームロゴ、めちゃくちゃカッコいいです。

それでは皆さま、以上となります。

まとまりのない文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?