緑青はCuCO3•Cu(OH)2

「くうーさん、食う王子」で覚える。

青緑色だから緑青(ろくしょう)っていうそのまんまの名前つけられてます。受験生側としては覚えやすいからいいですね。

今日は北里大学の数学2021,2020ときました。

北里大学はほんとに少しでも粘ったりすると最後まで解く時間ないし、詰むので「わかんねー」と思ったらすぐに飛ばすことが大事。

自分が解ける問題をどれだけ解けるかが身に染みます。あと普通に問題難しい😓、今年受ける中で一番計算力要求してくる大学だと思う。。

寝ぼけた状態で解くと計算ミスしまくってまた来年☺️ってなるんで試験前は早く起きて計算練習して目覚ますっていうのをやった方がいいなと思いました。数学は一番最初だしね。。

明日からやります。

あと模試の復習しました。

科学の解き直しをしたんだけど

一回目どんだけ自分アホウな計算していたのかなってほんとびっくりました。

普通に問題見たのが2度目だから解けるっていうのもあると思うけどこれが入試で起きたらほんと怖いよね。という話。

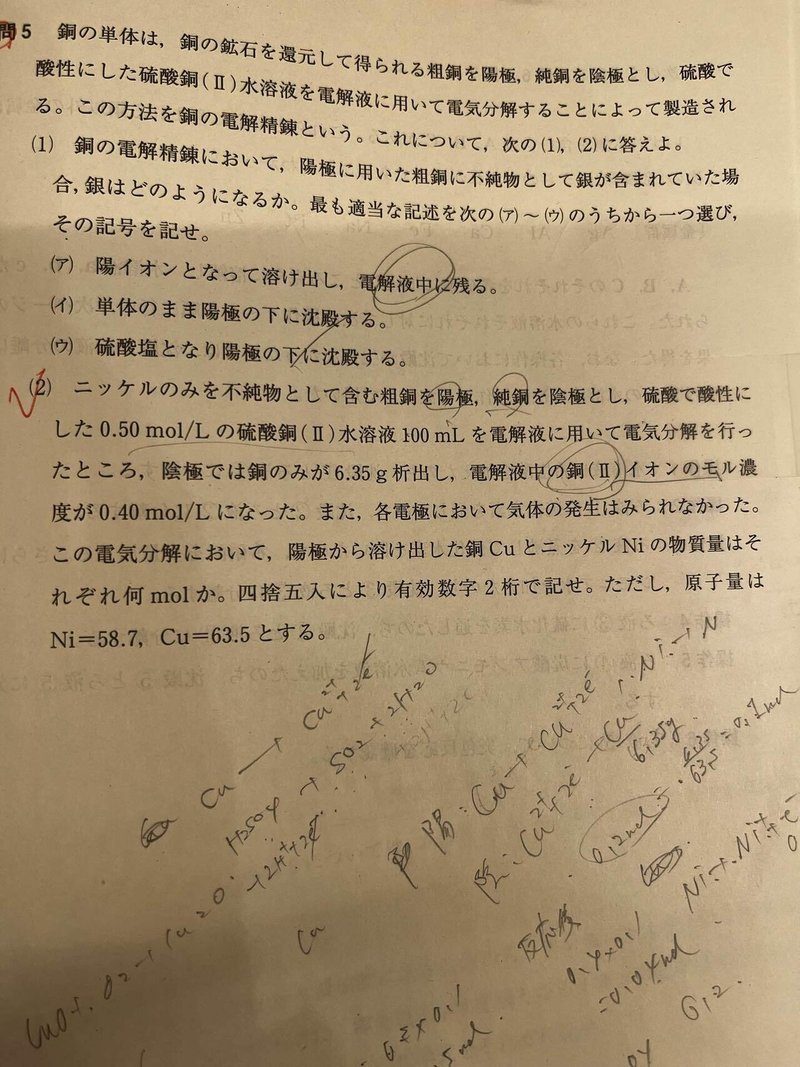

この問題は程よい難易度だったんで解説します。

これを解くために

まず陽極と陰極のそれぞれの反応式をメモ。

陽極では銅とニッケルが含まれてるから

Cu→Cu(2+)+2e

Ni→Ni(2+)+2e

という反応が起きる。

陰極では

溶液に含まれる銅イオンと陽極からの銅イオンが還元されて

Cu(2+)+2e~>Cu

という反応が起きる。

ここで問われてるのが溶けたニッケルイオンと銅イオンだからニッケルイオンをX、銅イオンをYとおく。

問題文から6,35gの銅が析出。

すなわち、0,1molの銅イオンが析出に使われたんだけど

この銅イオン(0,1mol)は水溶液に溶けていた硫酸銅の銅イオンと陽極から溶けた銅イオンが含まれてる。

電解中の銅イオンのモル濃度が0,5mol/Lから0,4mol/L変化したことから

0.05-0.04=0.01molの銅イオン(硫酸銅)が析出に使われたことがわかる。

全部で0.1molの銅イオンが使われたから

陽極から析出した銅イオンのmolは

0.1-0.01=0,09molとわかる。ふぅー!😎

次はニッケルのmolを考える。

陰極に流れた電子と陽極に流れた電子は等しい。

陰極に流れたe molは0,1×2=0,2mol

2X+2Y=0,2mol

X+Y=0,1

銅のイオンはわかっているから

溶けたニッケルのmolは0,01mol。ファー🐵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?