僕がクラシックを知る前にユーフォニアムに出会ってよかったと思うこと。

これは、僕の個人的な視点からのクラシック話なのですが…

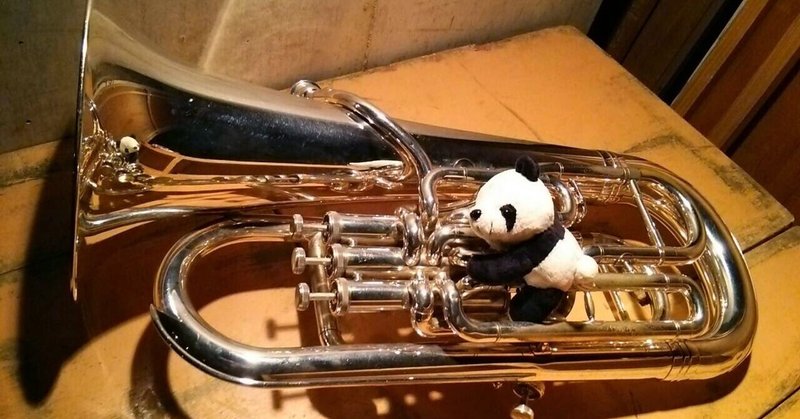

僕が吹奏楽部で担当していた楽器はユーフォニアムというもので、これは楽器の歴史としてもめちゃくちゃに新しく、クラシックと言われるオーケストラや室内楽の作品には絶対出てこない楽器なんですよね。

フルートやクラリネットを吹いている人にとっては、オーケストラや室内楽にも当時からそのような楽器があったわけで、なんというか「当事者感」をもって聴くことができると思うんです。あの時代の〜とか、この作品での時代的な役割は〜とか。

ですが、僕がクラシックを聴くときは、そもそもが全部、自分の担当外の楽器であり、とても客観的に聴けるというか、作品含めクラシックそれそのものを1つのジャンルとして捉えられるわけなのですよ。

管弦楽も、室内楽も、ブラスバンドも吹奏楽もマーチングも洋楽もJ-POPも何でも好きなのは多分そういう理由。

そして、この世の中に腐るほど出回っている演奏の音源の中で、いわゆる「異端児」や「革命的」な演奏家や指揮者などを僕が好むのは、その凝り固まった概念からエンターテイメントとして1歩抜き出した人を尊敬する気持ちが強いのだと思います。

J-POPや洋楽には「カバー」というジャンルがありますよね。バンドサウンドをピアノだけの伴奏に変えたり、アコースティックにしたり、男性ボーカルの曲を女性が歌ったり、様々な「個性」を出しやすいんです。

しかし、クラシック界の作品には決められた「編成」があります。この楽器は何本、という厳格な決まりがあり、速度や表現にも作曲家からの指示があるため、「個性」を出すことは非常に限られた幅でしか無理なわけです。

「王道な解釈」や「模範的な演奏」のような価値観が生まれてしまうのは仕方がないことなのかもしれません。

しかしユーフォは、新しい楽器だからこそ個人のスタイルがありすぎて、「正統派」みたいなのが存在しません。古典的な演奏とかもないんです。自分が好きなスタイルを目指せるというか、みんなが独自の解釈で、もはや今まさに新しいユーフォニアムのための曲が量産されていってる時代なわけです。

ベートーヴェンの時代にトロンボーンが開発され、運命の四楽章から登場し、華々しいサウンドが衝撃を与えたことや、ブラームスがコラールという静かな場面で好んで使ったことのように、新しい楽器が産まれ、その音色や魅力に惚れた作曲家がその楽器を活かす曲を書いていく、今まさにその段階にある楽器に自分が触れたからこそ、クラシックというものを別の視点で捉えられたんだろうなと思うんです。

これが枠を抜けた演奏を好む理由の1つです。

もう一つ、指揮者として学生の頃からバンドを俯瞰的に見ることを教えてもらえたことも、オーケストラのイチ奏者の視点からクラシックを聴くことから離れられた点なのかもしれません。

この指揮者がバンドをどのようにお客さんに聴かせたいか、この作曲家の作品を、どのように聴衆に聞きとってほしいのか、を明確に打ち出してぶつけてくる指揮者が僕は好きなんです。

学生時代にちょっと異常なまでの熱量で追いかけたイタリア人の若い鬼才は、まさにそういう「風雲児」のタイプでした。これまでの解釈と違う演奏を聴かせ、評論雑誌が絶賛とバッシングに荒れる…

彼は、自分がその時代に生きていたら作品をこう羽ばたかせたい、ということを常にインタビューで言っていました。古典作品で熱狂する演奏会なんて、今の日本で考えられなかったのに、成し遂げた彼を、僕は心の底から尊敬し、スターのように思っていました。

今回のショパン・コンクールでの角野さん(かてぃん)の演奏がクラシックピアノ界に走らせた衝撃も、そのようなものではないかと思います。ピアノは本当に歴史が古く、ましてショパンはもうアマチュアですらアカデミックに、作品が分析され、それを超える演奏が名演とされ、と言ったことを繰り返していると思います。

しかしそのアカデミックさを取っ払って、産まれたばかりの作品として扱うことの新鮮さ、無機質さ、冷たさと熱狂ぶり、観衆の反応が真っ二つに別れるという「本当に新しいもの」に出会ったときの反応を今見せてくれているような気がします。

ユーフォニアムの世界にはない古と新の熱狂がピアノにはあるんだな、やっぱりピアノの世界も凄いな、と、このnoteを読んで、思いました。

https://note.com/sigure4444/n/n2e3fe1cd81ef

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?