3Dデータを作るのって難しい?

おはようございます、こんにちわ、こんばんわ

今回は普段の業務に近いお話ということで、3Dモデリングの話を…

そもそも3Dモデリングって?

そもそもの話として、「3Dモデリング」ってなんだ?という疑問からいきましょうか。

モデリングという言葉を引くと

1.模型を作ること

2.彫刻で、塑像における肉付けをすること

3.絵画で立体感を出すこと

4.コンピューターグラフィックスの三次元画像で物体の形状を決定すること。この段階では物体に模様や質感は表現されていない。物体の形状を線のみで表すワイヤーフレームモデル、面で表すサーフェスモデル、中身が詰まったものとして表すソリッドモデルがある。

~デジタル大辞泉 モデリングより~

なるほど、「立体物を作ること」=「モデリング」なんですね。

そして、我々が業務で行っているのは4の項目の話ですね。

コンピューターグラフィックス(CG)は、コンピューター上で作った2次元画像、3次元画像のことを指し、こういった画像を作る技術という意味もあります。”コンピューター上で作った”という点で言えばCAD(computer-aided design)も同じ様な分類と言えなくもないです。ですが、ゲームや映画に使用されるCGは主に質感や彩色などのリアリティある画像や映像を作るために使用されますが、CADは数値制御によって2次元図面や3次元図面を製図するので、CGで使われる質感等の情報は基本的には含まれません。なので、イメージしやすい様にたとえると、3D-CGは粘土細工の様に3Dデータを作成し、3D-CADは積み木やレゴブロックの様な感じで3Dデータを作成します。

では次に、3D-CADソフトについてもう少し深堀してみましょう。

3D-CADの分類分け

3D-CADと一口に言っても、様々なソフトが存在します。

大きく3つのグループ分けられ、ハイエンド、ミッドレンジ、ローエンドという名称が付いています。

ハイエンドCADは使える機能が多く、単純なモデリングだけでなく、CAE解析などの機能が一緒になっているものが多く、航空機や自動車、家電業界など製品の部品点数が多く、複雑な設計を要する分野で広く使われています。

代表的なソフトとして「CATIA」、「NX」、「Creo Paramatoric(旧Pro/ENGINEER)」の3つがあります。

この中で、CATIAとCreo ParamatoricがハイエンドCADの中でも、多くのシェアを占めている様です。

CATIAを導入する場合を例にすると、ソフト自体の価格が185万円程、ライセンスの年間使用料が28万円程かかります。1年間のみリースの様な形でもソフトとライセンス込で90万円程となっています。機能性を考えると納得な価格ですが、初期投資としてはかなり高額と言えるでしょう。

ミッドレンジCAD は、機能はハイエンドCADに劣る部分がありますが、ハイエンドCADと比較して低価格で操作が容易です。しかし、主要な機能はハイエンドCADに引けを取らない性能を有しています。

代表的なソフトとして「SolidWorks」、「Inventor」、「Fusion360」などがあります。主に工作機械、家電製品、電子通信機器、製造装置の設計に用いられています。

Fusion360を導入する場合を例にすると、年間のライセンス使用料が6万円程、3年間では17万円程となっています。ソフトに関しては、機能面が制限された個人向けのクラウド版を無料で使うことも可能です。ライセンス版になるとCAE解析やトポロジー最適化などの機能が使えるようになり、より高度な設計、モデリングが可能となります。

ローエンドCADは、安価なCADからフリーのCADまで様々あります。個人が趣味の範囲で使うCADとしては良いですが、実際の製品設計では機能的には不十分な部分が多いです。

代表的なソフトとして「Inventor LT」、「123d design」、「DesignSpark」などがあります。

弊社では主に「ICAD/SX」という、ミッドレンジに属する3D-CADを使用しています。

国産CAD「ICAD/SX」ってどんなCAD?

ICADは、富士通株式会社が開発したCADソフトです。

ハイエンドCADや他ミッドレンジCADは主に意匠設計(デザイン的要素が高い設計)に向いていますが、ICADは主に機械装置向けの3D-CADとして、工作機械や生産設備の設計・レイアウトに適しています。その為、数万という部品点数を有する筐体のデータや生産レイアウトのデータを扱っていても高いレスポンスを誇ります。

また、オプション機能を追加すると、加工機の3Dモデル内で実際の加工工程を再現したり、レイアウト内での素材や製品の流れを再現することが出来ます。また、設計した工作機械の筐体に合わせた配管や配線設計も同じデータの中で可能となり、専用のソフトに切り替えなくとも複数の設計を同じデータ内で可能にする作業性の高さがあります。

また、2D-3Dデータが1つのファイル内で管理出来る為、2Dデータの正面図や平面図を3D上に張り付けて、モデリングを行ったり、専用コマンドを使えば簡単に3Dデータから2Dデータの3面図を製図できるといった強みを持っています。

実際にモデリングすると

意匠設計には向かないと言いながら、手近な製品をモデリングしてみたいと思います。とりあえず…と周りを見渡してこちらが目に入ったので題材にしてみましょう。

ハンディファンってやつですね。

昨年から導入しましたが、ホント快適…もっと早く導入すればよかった…

ってそんなことは置いといて、まずは採寸していきます。

持ち手部は直径30mm、長さは120mm、羽のガードの直径が103.5mm、厚みが37.5mm・・・といった感じでデータ取りを行い、モデリングを開始していきます。

簡単そうな土台からいきましょう。

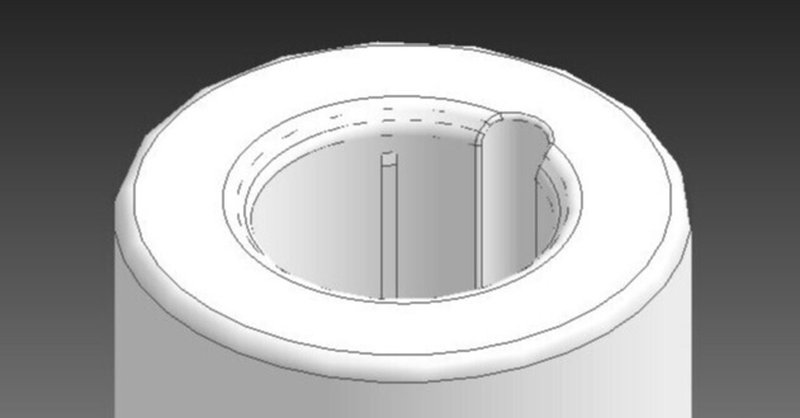

①土台部分を採寸すると大枠は直径59mm、高さ40mmの円柱状なので、ICADのコマンド内にある「円柱作成」をつかって基本となる部分を作ります。

②中心にハンディファンの持ち手が刺さる穴を開けます。

穴の直径は持ち手より大きい31mm、深さは25mmでした。

この穴のあけ方は人にソフトによってもやり方が違いますし、更に人によってやり方が異なることが多いです。

今回、私は開ける穴のサイズの円柱を作って、”集合演算”コマンドの「差」で削る方法で作りました。

③開けた穴の上面に本体が刺さりやすい様に斜めに削ります。

ICADの場合は”角編集”コマンドにある「面取り」を使っています。

④それぞれの角を丸めます。

ICADの場合は”角編集”コマンドに「丸み」を使っています。

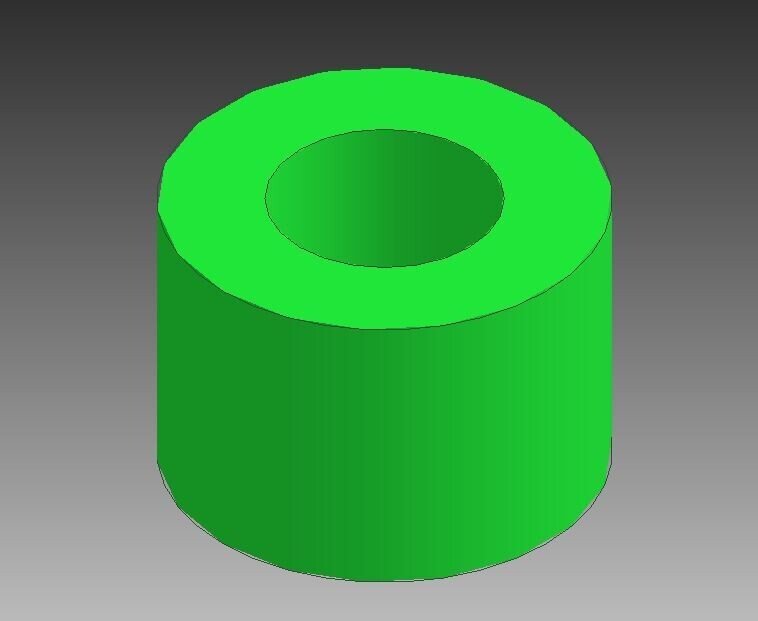

⑤見た目を近づける為に、白に変更します。

最低限のモデリングを行うとこんな感じでしょうか。

もう少し細かく製品レベルに近づけるとこんな感じになりますかね。

同じように、本体側、内部の羽を作り、組上げるとこんな感じです。

(モデリングの工程は省略。ご了承ください)

いかがでしょうか?

ICADは良くも悪くも2Dありきのモデリングになるので、ワイヤーモデルやサーフェスモデルが主体となる曲面形状やスクリュー形状などのモデリングが苦手です。なので、内部の羽の形状を作るのに少し苦労しましたが、割と近いものが出来たと思います。

もっとデザイン重視な場合は「Fusion360」を使う方が良いかなと思いますが、これぐらいならICADでも対応できる範囲でしょう。

実際の作業の難易度としてってどうなの?

今回、採寸~モデリングで大体、半日(4時間程)で作業は終わりました。これは私の場合であり、早い方はおそらく2時間ぐらいで終わるでしょうし、「初めて3Dモデリングをやります」という方は1日(8時間以上)かかるかもしれません。

ちなみに、私は5年以上3D-CADに触れているので、比較的慣れている方と言われる側でしょう。人によって難易度の差があるので、一概には言えませんが、私の場合はお仕事としてやってる以上、これぐらいはサッと出来るレベルのモデリングになります。

これはモデリングしたいモノが実際に手元にあって、細部確認や採寸が自分で出来るのでこれぐらいで出来ます。ですが、細かな形状が多い場合やもっと大きな機械になった場合、自分で採寸するのに限界もあります。図面等があるのが一番ですが、それが無い場合は3Dスキャンを行うのも1つの手です。最近はiPhoneの3眼カメラで3Dスキャンが出来るアプリが出ているぐらいなので、お持ちのスマホでも簡易的な3Dスキャンができるかもしれませんね。

ですが、”3Dプリントを行う前提のモデリング”を考えた場合、我々の専門分野となります。通常の加工とは異なり、3Dプリンタの場合は1層づつ積み上げるので、積層痕が残ったり、力の加わる方向によっては脆かったりするので、「どのように使うのか」によって積層方向を変えたり、補強を追加するなどが必要な場合があります。

このように、作り方に合わせた調整が出来ますので、単純なモデリングだけでなく、その後の製作を見据えたモデリングもお気軽にご相談下さい。

今のモノづくりにおいて、製造の現場ではまだまだ紙図の出番は多いです。

ですが、設計段階で言えば3Dデータの活用は当たり前となり、一部の複合加工機では3Dデータを読み込んで、加工パスを設定するなんてことが出来る様になっています。

ハッキリ言ってしまえば、免許が必要なわけではないですし、特別な資格が必要でもありません。やり方さえ覚えればモデリングは誰でもできます。

ですが、”ただ”形を作ったデータと、”後工程を考えて”形を作ったデータでは、実際に作業する際に大きな差が生まれます。そういった部分はやはり専門家に任せる方が、その後の手間やコストに関わってくるので、「今、安い」だけではなく「長期的に考えて安い」ことも大事です。

「餅は餅屋」なんてことわざもありますが、意匠デザインを専門に行っている方々やもっと高度な機械設計を行っている方々にはその分野では敵いません。ですが、我々には我々が得意な分野があります。

「難しいな」と思ったら専門家に任せるのも一つの手ですから、1人で悩まずに気軽に相談するところから解決の糸口が見つかるかもしれません。

我々でいえば、3D機械設計のノウハウと3Dプリンタのノウハウがあるので、3Dデータのモデリングや少量多品種の試作対応、量産を見据えた製造方法の選定などのモノづくりに関わるお手伝いをしています。

「こんなもの作りたい」、「コレあったら便利なんだけど作れる?」なんて質問・相談もお気軽にどうぞ!

造形サンプルはギャラリーや実例紹介、ブログにあります。

今回は「モデリングって何」から始まり、CADのお話、弊社のサービス紹介と話が流れましたが、タイトルにしている「3Dデータを作るのって難しい?」というクエスチョンに対しての回答は「難しいと思います」となります。3D-CADによるモデリングは免許や資格のいる仕事ではないので、経験を積めば誰でも出来るようになると思います。

ですが、空間認知能力とでもいいますか、「頭の中で立体物を想像できる力」が無いとかなり難しいかもしれません。また、3D-CGによる3Dデータは私は知見が無いのでお答えできませんが、無料のソフトを触ってみた感じでは難しかったです。

自分でやるのが難しいことは専門家に任せる方が、結果として時間とお金が少なく済む場合が多いです。我々で言えばモノづくり、3Dプリンタ、3D-CADに関しては我々は専門家です。3Dプリンタでの製造にこだわらず、より良い製造方法であなたの「造りたい」に応えますので、お気軽にご相談いただければと思いますし、安心してお任せ下さい。

今回はこの辺りで終わりたいと思います。

ここまで読んで下さり、誠にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?