フォロワーさん牌譜検討 Part.13(後編)

東場は前編をご覧ください。

(続き)

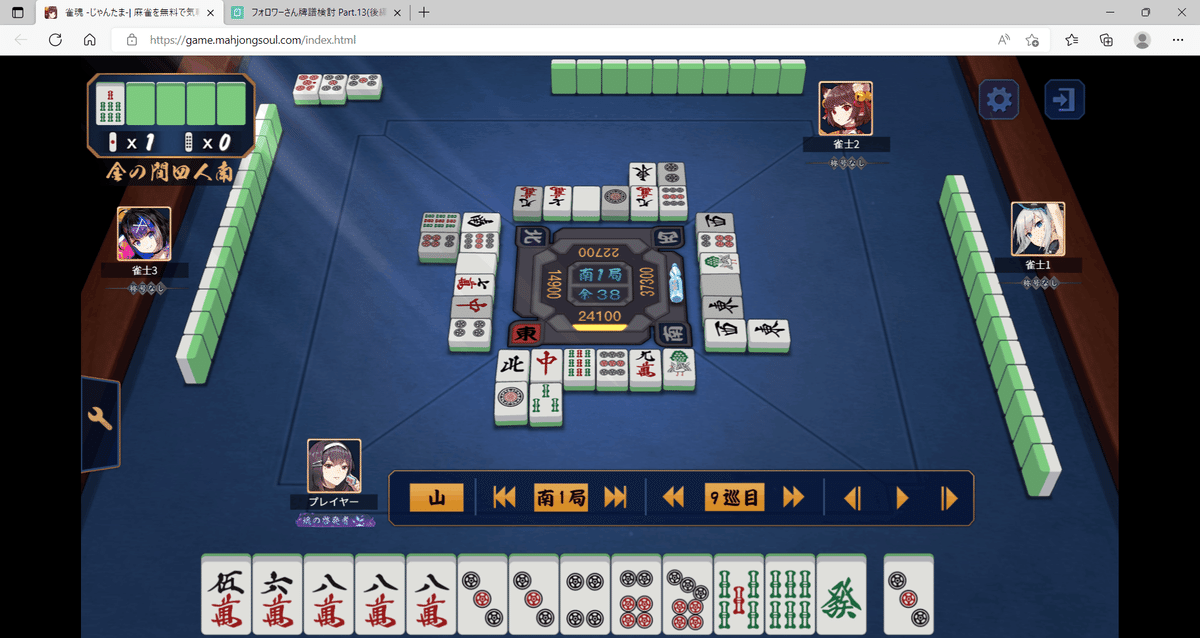

南1局

6ブロックになりカン8pを落としている最中に1pを引きました。

ここで9mを切って再び6ブロックにするのでは、カン8pを落とした意味がありません。2p二度受けの6ブロックよりもカン8pも受けられる6ブロックの方が良いですね。

せっかくカン8pのターツを嫌ったのですから、ここは続けて7pを切りましょう。ターツを落とす時は基本的に落とし切る前提で考えるのが良いと思います。

ヘッド候補だった8mが暗刻になりました。

こうなるとヘッド候補が3pだけになり、カン2s落としは単純にシャンテン数が落ちてしまいます。

1pか7pを切りましょう。

下家からリーチが来て、宣言牌の5pをトイメンがポンしています。

東場でもリーチを受けた後の押し引きがありましたが、今度は2シャンテンでその時よりも悪いので、ここは6pを切ってしっかり降りましょう。

生牌の發はただの危険牌です。2シャンテンからはベタオリしましょう。

この2mは切ってはいけません。

自分の手はタンヤオはあるものの現状満貫はなく、2mと6sは危険な無スジ、かつ残り5巡しかないのでテンパイできたとしてもあまりアガれません。

自分の手にあまり価値がないことに加え、巡目が深くなるごとにアガれる可能性も下がるので更に手牌価値は下がっていきます。

ここは現物を切ってベタオリしましょう。

南2局

779mはフォロー牌が入った少し強いターツなので、フォロー牌を切るのは自ら弱いターツを作り出してしまうことになります。

この9mのような牌を安易に切ってしまう癖は気を付けましょう。

まっすぐ孤立の3mを切るか、6ブロックのような形なので一番弱いカン8pターツを払うのが良いと思います。

南3局

1sポンはシャンテン数自体は進んでいるので悪くはないですが、2000点で残った形がカン5mとカン4sの愚形確定1シャンテンでは心許ないかなと思います。

せっかく字牌を持って安全な進行にしているのですから、カン5mとカン4s以外はスルーして良さそうです。

ヘッド候補が3pしかないので2pは一見いらなさそうですが、このような愚形が残っている形では2pは重要な牌です。

46mやドラの3sを引いた時にそこをヘッドにして、14pをリャンメンで使えるようになります。

一方5sを残して嬉しいのは6sだけ、しかも147sの二度受けになるので嬉しさも微妙です。

ここは5sを切りましょう。

親リーが来てしまいましたが、この手では降りられないので押すしかありません。これが1sポンのデメリットです。

ここでアガるのも大きいですが、親に12000なんかを放銃すると一気にラスまで見えてくるので放銃はしたくありませんし、自分の手はさしてアガれそうでもありません。

このように放銃したくない局面では、不用意に手牌を短くしてしまわないよう気を付けましょう。

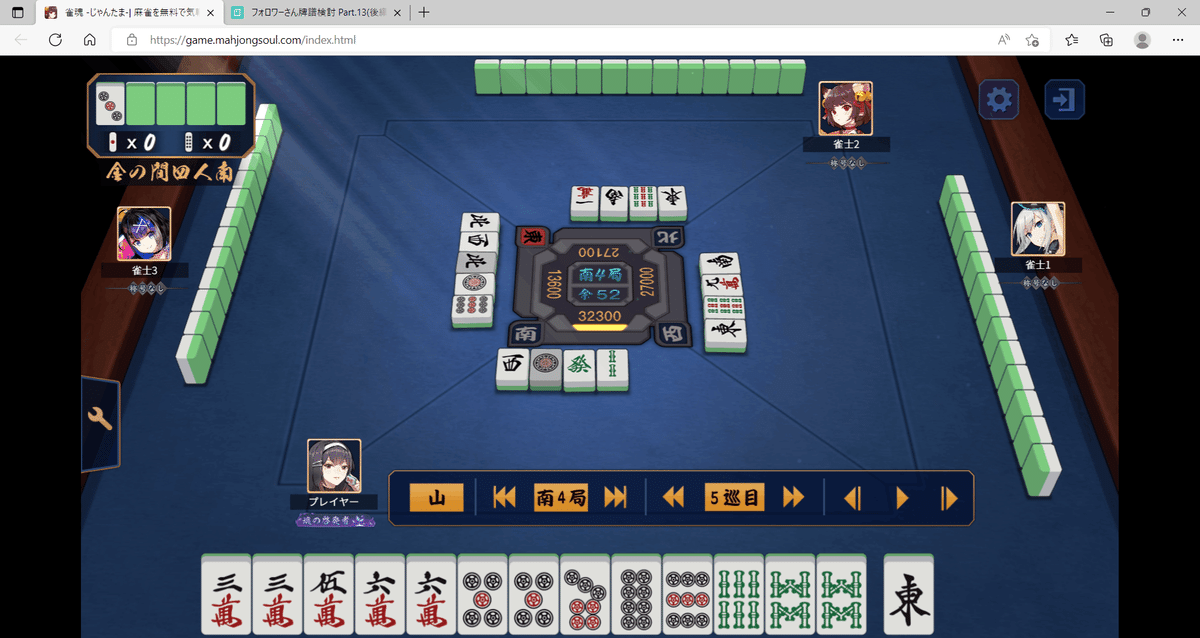

南4局

アガりトップのオーラス、ブクブクに構えていましたが下家から先制リーチが来てしまいました。

放銃するとトップから3着へ2着順ダウンしてしまうので放銃はできません。

結果的にこの8sは放銃になってしまうのですが、下家は7sを先切りしていてかつ暗刻の8sなら1回通れば3巡凌げるので、ここで8sを選べたのは非常に良いと思います。

この放銃自体はしょうがないので、見直すとすれば手組みの方ですね。

例えばここから、2枚切れの東を残す選択肢を持っておけると良いかなと思います。

もちろん自分がアガるのに必要な牌ではないですが、この点数状況は「誰に満貫を放銃しても3着まで落ちる」ので、自分の和了も大きいですがそれと同じくらい放銃もしたくありません。

このような状況なら、6m切りで強いリャンメンを固定しておいて安牌を持って良いと思います。

この辺りは点数状況判断ですね。もちろんブクブクにしてまっすぐアガりに向かうのも良いですが、より点数状況に沿った手組みができるとなお良いです。

ということで、結果は3着でした。

この後はまとめになります。

まとめ

全体的に牌効率がまだ未熟かなと思いました。

何度か触れましたが、愚形ターツのフォロー牌を切って弱いターツを生み出してしまったり、必要な牌を切って不要牌を持ってしまったりと、効率で損をしてしまっている部分が度々見られました。

オーラスは字牌を持つ進行についても少し書きましたが、まずは字牌を全部切って常に受け入れ最大の選択をできるようにしてみてはいかがでしょうか。

牌効率が身に付かないままでは、効率を犠牲に打点を狙うような打ち方をする時なんかに「どのぐらいの受け入れをロスしているのか」が分かりません。速度と打点はバランスが大事なので、初めは基本的な牌効率、特に5ブロック理論をマスターして速度を身に付けるのが良いと思います。

また、今回の牌譜では副露に対する押し引きで特におかしな点は見られなかったものの、リーチに対する押し引きはかなり押し過ぎになってしまっていると感じました。

リーチは副露と違ってテンパイしていることが確定していて、かつリーチの1翻と裏ドラも加わって打点が高くなることが多いです。

基本的にリーチに対しては降りましょう。2シャンテン以下なら尚更です。

東場で親リーに1シャンテンから押した局がありましたが、あのドラドラの良形確定1シャンテンでギリギリだということを書きました。

リーチ者が親か子か、かつ切る牌の危険度や巡目によっても変わりますが、あの手でギリギリということはけっこう押せないんだなということを理解しておいてもらえればと思います。

検討の際のポイントについては、

①牌効率が正しかったか(受け入れで損をしていないか、正しく5ブロックを扱えているか)

②押し過ぎていなかったか(自分の手牌価値、押した牌の危険度、副露のテンパイ率、巡目など)

③手組み、押し引きは点数状況に合っていたか

このような点に注意して振り返るのが良いかと思います。今回の検討もそこを意識して書いたつもりなので、ご自身で検討される時の参考になれば幸いです。

また、牌効率や押し引きに関してはそもそも正解を知らなければ振り返りようがないので、書籍や動画コンテンツなどで知識をインプットするのはこれからも続けていきましょう。

それでは、今回はここまでになります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Pacific Dainagon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?