フォロワーさん牌譜検討 Part.5

こんにちは、Pacific Dainagonです。

フォロワーさん牌譜検討第5回、やっていきましょう。

今回は玉の間の牌譜検討になります。双聖戦も間近ということで、主に雀豪の方々へ参考にしてもらえるよう全力で検討させていただきます。

それでは、どうぞ最後までお付き合いください。

東1局

東1局、北家からスタート。配牌はまずまずです。

ドラ受けがないので、打点の作り方が難しいですね。

第一打は1sでした。

現状4ブロックしかありませんが、先ほども言った通り打点がない手牌なので、まっすぐリーチに行く価値があまりないですね。

なのでホンイツを意識して字牌を残しつつ、4m5p8sのくっつきで強ターツができたら仕掛けて躱しにもいける1s切り、良いと思います。

3巡目、發ポン 打8s

この發ポンは私はしませんが、最速の和了を目指すならアリはアリだと思います。

自分がしないのであまりオススメもしませんが、他家の河はあまり速そうではなく、4m5p5sのくっつきが強いのでターツはすぐにできそうです。

私がポンしないのは、まだターツも足りず中張牌だらけで不安定な手であること、ドラが使えるかも未定で鳴いても打点が伴わないこと、ツモ次第では門前でリーチドラ1やリーチ發ドラ1の可能性があることなどがあります。

私もあまり門前型な訳ではありませんが、この發をポンする人はかなり副露型という気がします。

6巡目、ツモ3m 打7m

この7m切りはしない方が良いと思います、1シャンテンを2シャンテンに戻してしまっていますね。

先ほども書いたように、この手は鳴く以上は最速の和了を目指さなければなりません。打点はせいぜいがドラを重ねての3900にしかなりませんし、ドラが1枚使えたところで1000点が2000点になるだけなので、無理にドラを抱えるメリットも小さいです。

なのでここは5sを切るか、9pも切ってブクブクに構えて最速の和了を目指しましょう。

次巡にうまく4sを引いて来れましたが、ターツが揃わないまま他家からリーチが来ると、和了が見えないまま安牌も足りない危険な状況になってしまいかねないので、気を付けましょう。

シャンテン戻しをするのは待ちがかなり切れてしまっている時や、満貫が見える打点上昇の変化がある時ぐらいで良いかと思います。

そのままテンパイして、下家から2000点の和了ができました。

少し危険な鳴き方をしてしまっているみたいなので、基準を見直してみましょう。自身の手の打点、速度、安全度が重要になります。

満貫級の高い手なら全部仕掛けて、そうでない手ならなるべく速く、かつ安全度も大事にしていきましょう。

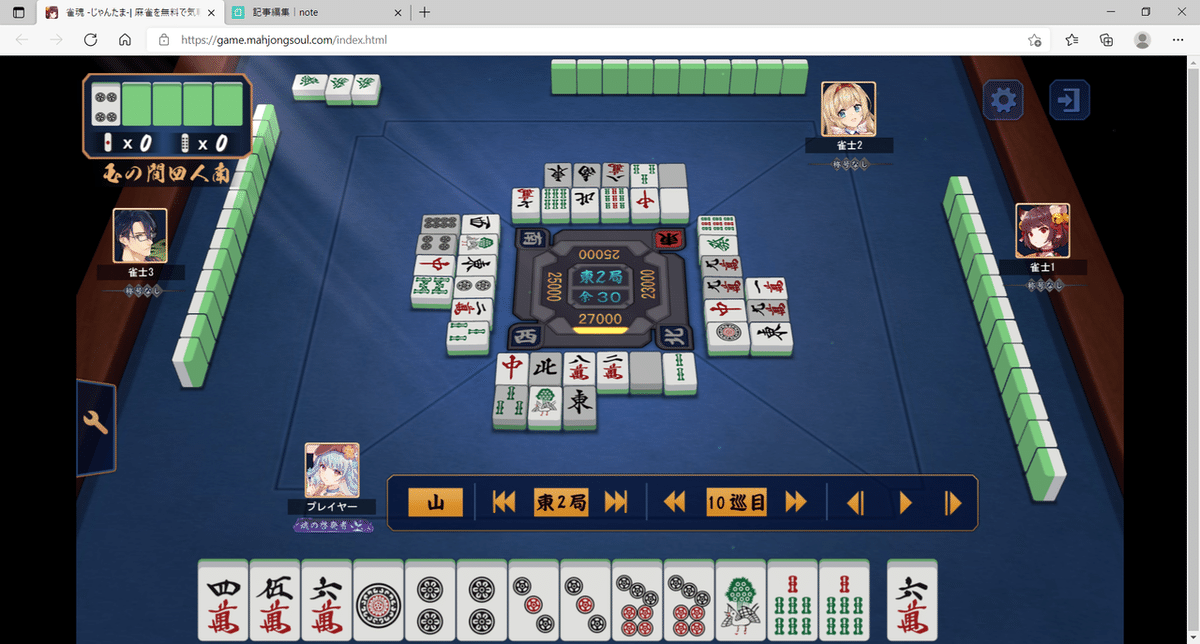

東2局

配牌はそこそこまとまっていますね、メンピン一盃口ドラぐらいが理想でしょうか。第一打は素直に中から。

3巡目、ツモ7p 打8m

一応5ブロックが揃いましたね。孤立牌の258mどれを切るかの比較ですが、しっかり123三色の目を残して8mから切れていますね。良いと思います。

赤5mを引いたりしたら七対子に行っても良いですね。

5巡目、白ツモ切り

白は不要牌ですが、現状6ブロックになっており、親は發をポンしていて6s7mと続けて中張牌を切っていてけっこう速そうです。

1ターツ落とすのが親に間に合わなくなる可能性があり、また7p7sのトイツは横伸びして良形になりやすいので、ここで白を安牌気味に残しておいて12sを切るのをオススメします。

すでに放銃になってしまう可能性もありますが、現物は白しかなくてどうせ降りられないので、他家からのリーチにも備えてスリムに構えつつ手組みをしていきましょう。切り順は2sからで良いと思います。

9巡目、東ツモ切り

1シャンテンになり、1sをトイツ落とししている最中です。

1sよりも2枚切れの東の方が安全度が高いですね。

前巡1sを切って上家以外は全員ツモ切り、上家には1sも現物なので、全員に通る今のうちに1sを切っておきましょう。

10巡目、6mツモ切り

この6mは安易に切らない方が良いですね、すでに親に放銃になってもおかしくありません。

その前の1sすら少し危ないという話はありますが、ドラもなくテンパイもしていないこの手でさらに放銃リスクを負うのは得策ではないかなと思います。

また、6mを残すと七対子の1シャンテンにもなるので、ここは先に1sを切っておきましょう。7p7sのシャンポンが残った役なしテンパイではこの巡目でリーチしたくないので、少し引き気味に打つ方が良いと思います。

11巡目、ツモ7m 打1s

この7mは親の現物だから残しておいて、今のうちに1sを切っておこうということでしょうか。

それよりも、他家からリーチが来た時に7mより1sの方が上家に通っていて安全なので、1sの方を残した方が良いと思います。

親の打点はまだ分かりませんし、この後1sが通らなくなるかどうかも分かりません。それよりもリーチが来る可能性のある他家への安牌が少ないので、他家への安牌を優先して残す方が良いかなと思います。

12巡目、ツモ赤5m 打2p

上家からリーチが来た一発目、現物の2pを切りました。

先ほどの打1sの話の続きになってしまうのですが、こうして上家のリーチが来た時に2pか、ちょっとがんばっても1pを切るしかありませんが、これがどちらも親に放銃する可能性があるのが嫌だったんですね。

1sを残しておくと上家のリーチに対して親にも上家にも通る1sを切れるので、リーチによって親が降りてくれた後に安全に2pを切れるようになるかもしれません。

1sは親の現物ではありませんが、あの時点では親に通る牌なので、複数人への安全牌は優先して残すことを考えられるようになると良いと思います。

14巡目に親が上家に放銃、7700の横移動となりました。

安全牌の残し方に少し課題が見えた局だったかなと思います。

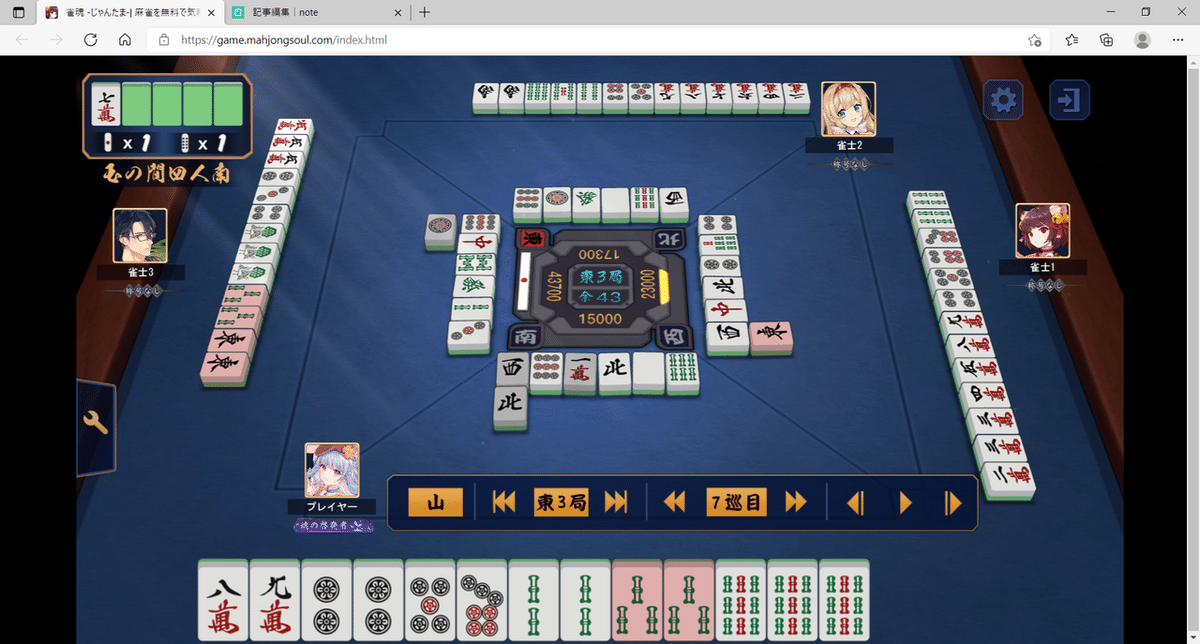

東3局

今回も配牌はそこそこまとまっていますね、678の三色も見えます。

第一打は1s。

ピンフ形でまとまっているこの手は役牌重なりの価値が低いので、中から切りましょう。役牌が重なっても雀頭がなくなるので鳴けませんし、ピンフも付かなくなってしまいます。

4巡目、ツモ5m 打6s

悩ましいツモが来ましたね、形では愚形のカン7sを払うのが最も良さそうですが、三色はなくなり、タンヤオも不確定になってしまいます。

とはいえすでにドラ1あり、5m縦引きでも使える形で打点は十分そうで良形も確定するので、カン7sを払ってしまって良さそうです。

ですが5sを引いて47sターツができた場合、タンヤオがほぼ確定するように23pを切るので、ここは8sから切った方が良いかと思います。

このツモを逃してしまうのが痛いですね。

1手先の変化の形を見据えて打牌を選べると良いと思います。

8巡目、北ツモ切り

前巡9pを切ったところまでは8sと9pの安全度にそこまで差がなかったので良いのですが、さすがに8sと1枚切れの北では安全度が違い過ぎるので8sを切りましょう。

8sを残しても嬉しい受け入れは8s縦引きの3枚だけなので、それぐらいなら安全度を優先した方が良いでしょう。

結果8sが間に合わず、親の満貫に放銃となってしまいました。

北のところで8sを切っておけば回避できましたね。リーチが入っているわけでもないのでこの形になって8sを切るのは仕方がないですが、その前の手組みの段階を見直してみましょう。

安牌を抱えることは守備的な意味合いだけでなく、危険牌を先に処理することで先制されても押し返しやすくする、攻撃的な意味もあります。

アガりたい手だからこそ、受け入れに重要ではない危険牌は先切りして、安牌を持つ意識ができると良いと思います。

東3局1本場

やや難しそうな配牌が来ましたね、暗刻が1つと3トイツあり、トイツ手も十分に見えます。

七対子になった時に字牌は残したいですが、メンツ手も全然あるので第一打は素直に西から。

7pを引いた時にリャンカンができますが、一盃口や三暗刻にならないとあまり価値がなく、すでに1枚切れてトイツになる可能性も若干低いので、ホンイツまで意識して9pを切ってしまっても良いと思います。

2巡目、ツモ白 打9p

白を引いて、ここで9pを切っていますね。

役牌を引いたことで前巡よりもホンイツの価値が上がっており、この9p切りは全然良いと思います。

4巡目、ツモ9m 打北

オタ風の北が1枚切れになってしまって、9mはドラ受けがあるということで北切り、良いと思います。リーチ手順なら9mは残したいところですね。

5巡目、ツモ7p 打白

白も1枚切れで、ホンイツのブロックはまだ3つしかなく、ホンイツになっても3900にしかならなさそうなのでここで白切り。

悪くはないですが白を切ると結局染めはほぼなくなるので、ここで6sを切ってしまっても良いと思います。

この手はトイトイや三暗刻、七対子、一盃口などにならなければ打点が付かず、またそれらの役には6sは不要です。9mはドラ受けですし、トイツ手になった時に白があった方が嬉しいので、私は6s切りをオススメします。

親リーが入って一発で下家が放銃、12300の横移動となりました。

打点を作る手組みの仕方を練習してみましょう。

東3局2本場

配牌は悪いですね、8種あります。

なるべく安全に進めたいということで、第一打は1pから。

すでに4ブロックあるので愚形の受け入れしかない1pは切って、役牌の重なりだけを見ての安全進行、良いと思います。

4巡目、ツモ2s 打發

この2sを残すかどうかは微妙なところですね、私は3p辺りを切りそうです。

安全進行で行こうとした配牌時点からまだ1手しか進んでいませんね。まだまだネックも多く和了には遠い手ですし、3p周りの受け入れは2p引きがフリテン、5p引きも2ブロック作るにはかなり窮屈な形になります。役牌を重ねる方が和了にも近そうです。

第一打の1p切りはリーチから遠ざかる打牌なので、北・東まではまだ良いと思いますが、1pを切ったならなるべく字牌を残してスリムに構えて安全に進めるのが良いと思います。

その後も字牌を切ってブクブクに構え、8巡目に下家からリーチが来ました。

下家の安牌は3枚ありますが、これがトイメンからのリーチだったら危険でしたね。和了がまだまだ見込めない上に安全度も低い手になってしまっています。この後2件リーチになってしまった時にも困ります。

金の間までは「ブクブクで攻めて先制されたらベタオリ」だけでも良いですが、玉の間では手組みの時点からその後の想定ができると良いですね。和了が遠そうな手は絶対に放銃しないよう、自分の和了よりも守備を意識した手組みをしましょう。

トイメンが放銃して、4500の横移動になりました。

他家が先に放銃しているので助かっていますが、もし周りがしっかり降りていた時、危険なのは安全度の低い手組みをしている自分です。手牌の価値を見定めて、それに合わせて手組みを変えていきましょう。

東4局

東ラス親番、メンツこそないですがそこそこの配牌が来ましたね。

第一打は素直に南から。

2巡目、ツモ赤5m 打1s

赤5mを引いてドラドラになりました。3s引きはメンツになり、2s引きは3s二度受けになってしまうため価値が低いので白よりも1s切り、良いと思います。

4巡目、ツモ3p 打白

白を切っても良いですが、ここは5pを切っても良いですね。

345の三色にもなりませんし、6pを引いても14m受けが残っているのでタンヤオが確定しません。

8pは7p引きのドラ受けがあるのでまだ切りませんが、ここで5pを切る選択肢は持っておけると良いかなと思います。

7巡目、ツモ8m 打8p

6ブロックありますね。特別弱いリャンメンもないので、選択肢としては8m、8p、7sです。先ほども言ったように8pはドラ受けの変化があるので、切らない方が良いですね。

6ブロックに受けたからといってタンヤオが確定する手順もないので、6ブロックに受けるメリットも特にはありません。それよりも、4m先引きの3面張とイッツー変化を残しつつ、7p引きのドラ受けを全部見る8mツモ切りが良いと思います。

8mや7sが暗刻になったからといって大して嬉しくないので、より嬉しい変化の形を想定していきましょう。

8巡目、3mツモ切り

ここも8mを切る方が良いですね、こちらは5ブロック理論の話です。

現状6ブロックあるので、どこかで1ブロック落とさなければなりません。

そうなると、ブロックを落とした分手牌にはスペースが空きますね、そのスペースに何が入るのかと言えばターツのフォロー牌です。

どうせ8mのトイツは不要ですし、23mより233mの方が強いですよね。良形ターツが足りていて6ブロックある時は5ブロックに整理して、その分フォロー牌を持ちましょう。

9巡目、9mツモ切り

ずっと8mを引っ張っているのが気がかりでしたが、この9mを切るということはタンヤオに行きたいということなのでしょう。

ですがタンヤオに行くにも6ブロックは必要ありませんし、前巡の3mを残して3mをポンできるようにした方が良いです。

そしてこのように構えるなら8mを切りましょう。14mから引いたときに23pを切ってイッツーに移行できます。ここは変化を見るための6ブロックで良いと思います。

10巡目、ツモ1m 打7s

ここも7sより8mの方が良さそうですね、下家の役は分かりませんが、染めているようにはあまり見えません。

上家とトイメンには8mの方が安全なので、トイツ落としの最中にリーチが来てしまった時により安全な8mを切るのが良いと思います。

11巡目、9sツモ切り

トイツ落としの最中に上家からリーチが来てしまいました。こうなった時に8mの方が切りやすかったですね。

9sを押していますがまだ2シャンテンなので、親とはいえもう降りてしまっていいぐらいです。2~3着がかなり接戦になっている状況なので、ここで放銃すると自分だけが抜けたラス目になってしまいます。

赤5p切りのリーチなので相対的にピンズよりもマンズ、ソーズの方が危なくなってしまっていますし、9sを切るなら7sも切らなくてはいけなくなります。さすがに9sと7sの2枚は厳しいので、23pを切って回ったりするのが良いかと思います。

14巡目に4pを引いてテンパイしましたが、宣言牌の7sで上家に放銃、裏も1枚乗って7700の失点となってしまいました。

これも回避できていそうな放銃だったのでもったいないですね。特に8巡目ぐらいの中盤からは6ブロックを避けて、強い5ブロックを作ることを心がけましょう。

南1局

第一ツモで自風の北が重なりましたが、あまり打点が見えない手ですね。鳴くとせいぜい2000点にしかならなそうです。

まず第一打は1sから。

5巡目、ツモ6p 打9m

ピンズとソーズで1つずつリャンメンができており、ホンイツにはなりそうにないのでここでマンズの愚形を外していきましたね。

微妙なところですが、ここは1mを切っても良いかもしれません。

単純に1m北のシャンポン受けがすでに1枚切れてしまっているので弱いですし、七対子にするならドラを使いたいですが、この手はドラをメンツで受けられるのでそこまで七対子のメリットも大きくありません。

なので北が暗刻になった時のリーチ手順で、受け入れが一番広くなる1m切りはけっこうありそうに見えます。しかし、ブロック構成上9mでも問題はないので、どちらでも良いでしょう。

7巡目、4sツモ切り

ここはそこまで大きな差があるわけではありませんが、4sより7mを切った方が良さそうに思います。

9mを切った以上6mを引いても6ブロックになってしまうので、ブロック構成上7mは不要牌です。かと言って4sも、3s引きはフリテン、5s引きも6sが二度受けになってあまり嬉しくないので不要牌と言えますが、7mは全員に通っていないのに対し、4sは親の中スジになっているので、4sの方が若干安全度が高いです。

不要牌を選択する時は安全度で比較してみましょう。

12巡目、ツモ發 打北

トイメンからリーチが来ていて、前巡にトイツの北を切った場面です。

そのまま続けて北を切っていますが、ここは直前に通った5pを切りましょう。

親がリーチに対して4sを押しているので、いつ親から追っかけリーチが来てもおかしくないですね。2枚切れの北は親に対してもほぼ安牌ですが、5pは全くの無スジなので、親リーが来ると切れなくなってしまいます。

自分の手はテンパイまで遠すぎるので、リーチに対してここから押すことはありません。なのでもし2件リーチになったとしてもしっかり降り切れるよう、将来のことも見据えて残す牌を考えましょう。

15巡目に親が放銃、2600の横移動になりました。

展開は厳しいですが、自分の和了が見込めないときはしっかり耐えてチャンスを待ちましょう。

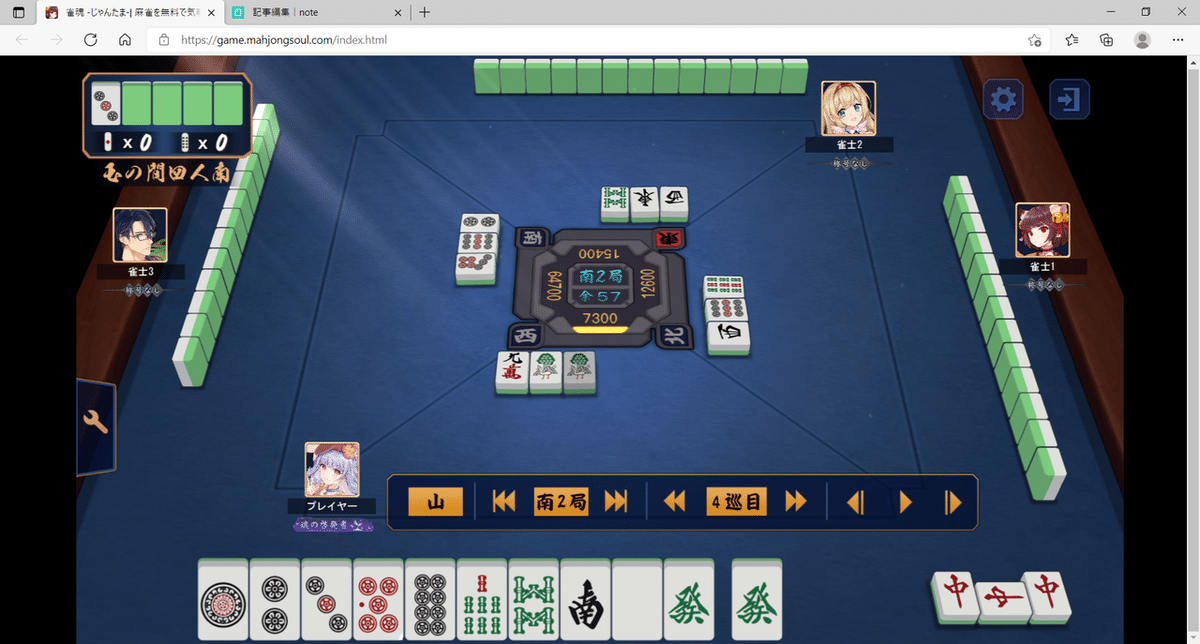

南2局

配牌は中がトイツ、ドラが4pで赤5pもあり、3900ぐらいは見える手ですね。

しかし3900の上家からの出和了やツモでもまだラス目なので、できれば満貫を見ていきたいところです。

第一打は9mでした。

赤5pは絶対使い切りたいので1ブロックと考えると現在4ブロック、中をポンする前提なら残り必要なのは大体メンツよりも雀頭なので、そう考えるなら字牌より先に9mや1sを切っても良いですね。

平場ではここは数牌よりも南を切る方が良いと思います。ピンズのホンイツも見たいですが、染めは河が派手になるので上家から絞られてしまう可能性があるので、3900を狙いつつ上手くいけば満貫、ぐらいの進行が良さそうです。

ですがこの状況では上家がかなり離れたトップ目なので、もしバレバレのホンイツをやったとしても、親を流すために上家からアシストを受けられる可能性があります。

なので打点も欲しいこの状況、ピンズのホンイツに寄せていくのも良さそうです。

2巡目、中ポン 打1s

ホンイツに寄せていっていますね。まだ手牌はまとまっていませんが、アシストを受けられるなら手を進めやすくなるので全然良いと思います。

69sチーなどはまだしない方が良いですね。

4巡目、ツモ發 打南

發が重なって、孤立役牌を1枚切りました。全然良いと思います。

南が重なるのも嬉しいですが、58pの伸びからホンイツは見たいですし、9pが早い人が2人いるのでピンズ上の場況が良いです。

それに4pを引いてドラドラになった後、78sが重なって發をポンしたりすると7700が確定するので、この南は無理に引っ張らなくて大丈夫です。

7巡目、ツモ7s 打白

7sが重なって、ここで1枚切れの白を切っていきました。

こうなると先ほども書いたようにホンイツにならなくても7700が見えるので、実はここは8pで良いです。

8pにくっついても赤5pは切りませんし、ホンイツにならなくても打点が見えるので染める必要がありません。もし4pが引けなかった場合でも、白が重なれば役役小三元の満貫と最大で大三元が狙えます。

ホンイツにする必要がなくなったので、ここでは8pの重要度が下がっています。別ルートで打点の種になる白の方を残しましょう。

16巡目、6sチー 打7s

發をポンした後、なかなか赤5pにくっつかないまま3段目に入ってしまいました。

この6sチーは意見が分かれそうなところですが、私は良いと思います。

まず、5p周りの場況が非常に悪いです。ドラ側なので当たり前ではありますが、ピンズ3~6が全然切られておらず、かなり他家に持たれてしまっていそうです。

ということはもし4pを引いたとしても36pはかなりアガりにくそうな待ちで、結局厳しい展開になりそうです。しかも5枚目の69sが切られてしまって、これを鳴かないとテンパイすらできなくなるかもしれません。

チーすると手替わりも少なく、かなりアガりにくいテンパイにはなってしまいますが、それでもドラの4pは25pノベタンで受けることができます。

薄い可能性ではありますが3900ないしはツモって1300,2600の和了抽選を受けつつドラ引きの変化も残せるので、このチーは良いと思います。

17巡目にそのままツモることができました。

思わず「ナイスー!」と言ってしまうような和了ですね。手順も良かったと思います。

南3局

まだまだ僅差ではありますが瞬間3着目まで浮上した南3局、イッツーや789三色が見えるなかなかの配牌が来ました。

3900ぐらいがアガれるとオーラスがかなり楽になりますが、和了自体が重要な局面なので速度も大事にしていきたいですね。

第一打は1mでした。1mでも1pでもどちらでも良いと思います。

3巡目、ツモ赤5m 打9p

赤5mは残したくなりますが、実はこれはツモ切りで良いんじゃないかなと思います。

和了自体が非常に重要なので、鳴ける役は大事になります。9pくっつきは全て三色かイッツーの役ができるので嬉しいですが、赤5mくっつきは37mを引いたときに役なしテンパイになりそうなので嬉しくないですし、46mを引いたとしても結局鳴けなくなるので、ソーズを払うかどうか微妙です。

縦引きだけは9pより赤5mの方が嬉しいですが、5mはすでに1枚切れてしまっていますね。下家の捨て牌が変なので9pは持たれてしまっているかもしれませんが、それでも総合的に9pのくっつきの方が嬉しいかなと思います。

7巡目、7mツモ切り

赤5mを残してもこの7mなんかをツモ切らなければいけなくなってしまうのが厳しいですね。

89sを切ると6m1478(9)s待ちの1シャンテンですが、大体カン6mが残ってしまってリーチは打ちにくいです。

1sを切ると567m789sの1シャンテンですが愚形確定、7sチーはできますが単騎待ちになってしまいます。5mが2枚切れなので赤5m単騎にもできませんし、愚形1000点のテンパイにしかなりません。

9pくっつきは何を引いても鳴けますし、ドラを使えて2000点のテンパイになることもけっこうあります。和了が重要な局面だと書きましたが、1000点の和了ではオーラス親被りで捲られる可能性がけっこうあるので、2000点はなるべく欲しいところです。

13巡目、ツモ8s 打4s

結局46mも9pくっつきも引かないまま、下家からリーチが来てしまいました。

この手で放銃はできないので現物を切るんですが、まだテンパイの可能性は残っているので、4sを抜くより先に9sを切った方が良いですね。

9sを切ると5pくっつきと、1sくっつきから伸びた123478sでテンパイできます。リーチするかどうかは微妙ですが、テンパイ料もかなり大事な状況なので、取れそうなテンパイは逃さないよう気を付けましょう。

次巡に1sを引きました。4sを切っていなければ、1478sのテンパイでした。

私はこれならリーチした方が良いかなと思います。

14sは6枚切れですがそれでも変則4面張、そこそこ和了も見込めますし、打点こそありませんがリーのみの1300点でも下家のリー棒が付いて2300点、これをアガれればかなりラスは回避できます。5pも一応中スジなので、本命の危険牌というほどではありません。

下家に放銃はきついですが、このまま下家がツモってオーラスに入ると、自分がアガらなければラス回避がかなり厳しくなります。また、1500点で連荘する程度だと親被りなんかですぐに捲られる可能性があり、それなりの打点を作る必要も出てきます。

なのでここを勝負所と見て、このテンパイになったなら私はリーチしそうです。

ネタバレをするとこの56pは通るので、結果的に1sのツモ和了を逃してしまいました。

このようなチャンスを逃してしまうので、テンパイが見えるときは手を崩さずに回れる道を考えるようにしましょう。

17巡目に下家がツモ、2000,4000の和了となりました。

この和了も潰せていたかもしれないので痛いですね、オーラスでトイメンとの勝負です。

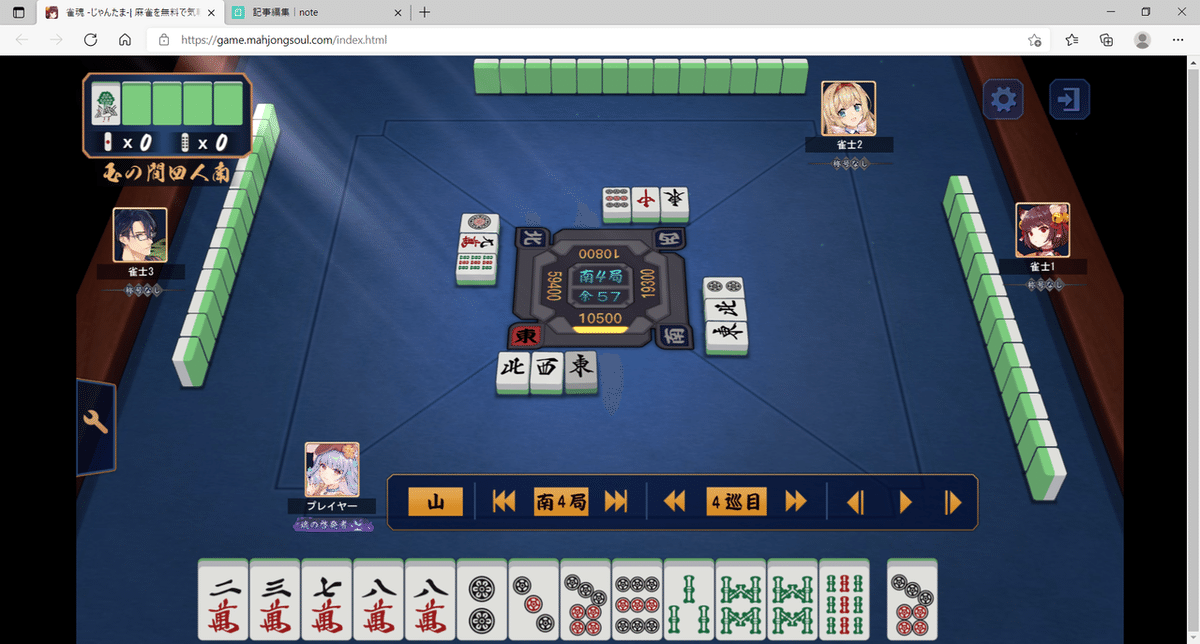

南4局

オーラス、チャンタ三色ドラ辺りが見える配牌が来ました。

5800をアガれたらだいぶ楽になるので、積極的に狙っていきたいですね。

第一打に北を切りましたが、西の方が良いです。

西も北も大体切ることになりますが、この状況で一番避けなければいけないのはトイメンの和了です。トイメンに西を鳴かれると一気に速度が速くなってしまうので、一番鳴かれにくい今のうちに西を切ってしまいましょう。

4巡目、ツモ7p 打9p

タンヤオを見たのでしょうか、ここは8mを切るのが良さそうです。

タンヤオには14mと14sの部分がかなりネックになりますし、ドラの2sを引くと14sの受けもできてさらに苦しくなります。

先ほども書いたように、タンヤオのみの1500点では状況がそこまで大きく改善しないので、喰いタンよりもここは打点も付いてくる純チャンと三色の方を見た方が良いと思います。

5巡目、ツモ1m 打9s

ここも8mの方が良いですね、こうなるとタンヤオはけっこう厳しいので123三色を見つつのリーチ手順になりそうですが、牌効率でもここは9sより8mの方が良いです。3トイツ最弱理論の話ですね。

トイツは2つの状態が最も受け入れが広く、3トイツになると受け入れが弱くなります。変化の種の3sは残すとして、ここはリャンメン固定の8mを切りましょう。

9巡目、ツモ8p 打8m

さんざん8m8mと書いてきましたが、ここはトイツ固定の7sの方が良いですね。

先ほど3トイツ最弱理論の話をしましたが、これは1シャンテンピーク理論の話です。

3トイツ最弱理論が間違っているわけではなく、この瞬間一番広いのはリャンメン固定(打8m、7p、8s)ですが、この2シャンテンの状態から一手進んだ1シャンテン時の受け入れで差が出ます。

8mを切って69m14pから引いた場合は変わりませんが、678p789sから引いたとき、1枚余剰牌ができてしまうので、受け入れが最大になりません。

ですが7sを切ると、この瞬間の受け入れは少し減りますが、受け入れの689m14679p8sどれを引いても完全1シャンテンになります。

シャンテン数が進むにつれて受け入れが少なくなるので、一番受け入れが狭くなってしまう1シャンテン時の受け入れを最大化しようというのがこの理論です。シャンテンが進むのは遅くなりますが、結果としてテンパイまでは速くなるので、この理論も覚えておきましょう。

7sと8pの比較は、ピンズ上の場況が良いので9pが山にいそうなためです。

10巡目、4pチー 打7s

三色にはならないので、おそらくタンヤオに向かったのでしょう。

1pも3枚切れてしまっているので鳴きたい気持ちは分かりますが、これを鳴くと9m9p9sの3種類の受けがなくなる上に4mを引かないとまずタンヤオにできません。

これを鳴いても恐らく速くなってはいないので、チーしない方が良いと思います。また、鳴くなら1mから切りましょう。タンヤオにするなら1mは一番不要です。

チー出しの7sが下家のダマテンへの放銃となってしまいました。

放銃を回避できていたかどうかは分かりませんが、不利な選択でいくつか裏目を引いてしまっていたので、この局の手順は反省すべき箇所が多かったかなと思います。

ということで、残念ながらラスという結果になってしまいました。

しかし牌譜を見た限りでは回避できていてもおかしくなさそうなラスだったので、反省すべきところをしっかり振り返って、次に繋げていただければと思います。

まとめ

ところどころで良い手順が見られたので、玉の間で戦えるポテンシャルは持っていると思います。

ですが、基本の牌効率の部分と、手組みの仕方にまだ課題がありそうです。

具体的に上げれば、

・5ブロック理論

・3トイツ最弱理論

・1シャンテンピーク理論

・孤立牌の安全度の比較

・打点上昇変化を見た孤立牌の残し方

・配牌が悪い時の手組み

といった具合です。

5ブロック理論については今さら言われるまでもないかもしれませんが、6ブロックの手組みがやや多かったので、もう少し5ブロックを意識してみましょう。

3トイツ最弱理論と1シャンテンピーク理論については他の方の教材をご紹介させていただきます。平澤元気さんの動画とダマテンおじさんさんのnoteのリンクを載せておくので、参考にしてみてください。

孤立牌の安全度の比較は、まず不要牌だからと言ってそのままツモ切るのではなく、手牌の中の不要牌と比較して、他家の現物やスジでないか、しっかり安全度を比較してから切るようにしましょう。

手替わりの見方は、まずはタンヤオや三色になる変化を逃さないようにしましょう。基本的には5ブロックを作りつつ、ターツ構成に使っていない手牌の空きスペースに浮き牌を置いて変化を見るような感じです。変化を見る=6ブロックではないので注意してください。

また、変化を見るのは遅くとも9巡目ぐらいまでにして、それ以降は孤立牌を安牌と入れ替えてスリムに打ちましょう。玉の間で戦っていくには、先制された時に押し返すための手組みも必要になるので、巡目との兼ね合いで浮き牌を残すのか安牌を持つのか判断しましょう。

配牌が悪い時には自分の和了を最優先で考えるのではなく、安牌を大目に抱えて他家になるべく放銃しないような手組みをするのも大事です。自分の手がアガれそうなのかどうか判断して、厳しそうなら諦める決意が時には必要になります。

素直な打ち方はできていると思うので、技術的な部分をさらに磨いていきましょう。今回挙げた課題が克服できれば、玉の間で安定して戦えるようになるのではないかなと思います。がんばってください。

それでは、長くなりましたが今回はここまでとさせていただきます。

最後までお読みいただいて、ありがとうございました。

Pacific Dainagon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?