麻雀初心者が1年9ヶ月で魂天になるまで

Pacific Dainagonです。

2021年9月10日、雀魂の最高段位である魂天へとたどり着くことができました。

(もう2ヶ月も経ってる)

打数は東風約400戦、半荘約2000戦でした。

「雀聖になるまで」の記事にも書きましたが、私が雀魂の段位戦を始めたのが2020年の1月頃なので、約1年9ヶ月での昇天ということになります。

雀聖1になったのが2020年12月28日で、そこから1年経たずに魂天になれたのは正直自分でも驚いています。少なからず上振れもあるでしょう。

1つの区切りが付いたということで、今回はこれまで私が雀魂で学んできたことを振り返ってみようと思います。

基本的に「玉の間で勝つ」ためのことを中心に書いていくので、少しレベルは高めの話になるかもしれませんが、どうぞ最後までお付き合いいただければ幸いです。

①ターニングポイントは?

私は雀魂で初めて麻雀に触れた人間なので、最初のうち、特に玉の間に上がったばかりの雀豪1,2の頃はなかなか勝ち越すことができませんでした。

以前の記事でも書きましたが、雀豪で半年ほど足踏みしており、数度後段も経験しました。

私が主に教材として使っていたYoutubeの動画で牌効率についての勉強はしていたのですが、それだけでは足りないことがあると気づきました。

そのきっかけは、「他人の成績を見ること」でした。

雀魂では上位100人のランキングが公開されており、そこから成績も閲覧することができます。当時伸び悩んでいた私は、間違いなく自分より強い魂天の方々の成績を見て、自分とどのようなところが違うのかを比べました。

そうすると、私の場合は和了率は強い人と大差ないのに、放銃率がやや高い(13%台)ことが分かりました。先制リーチに対してベタオリすることはできていたので、問題なのは副露に対する降り判断だと気づき、そこから自分の押し引きを見直しました。

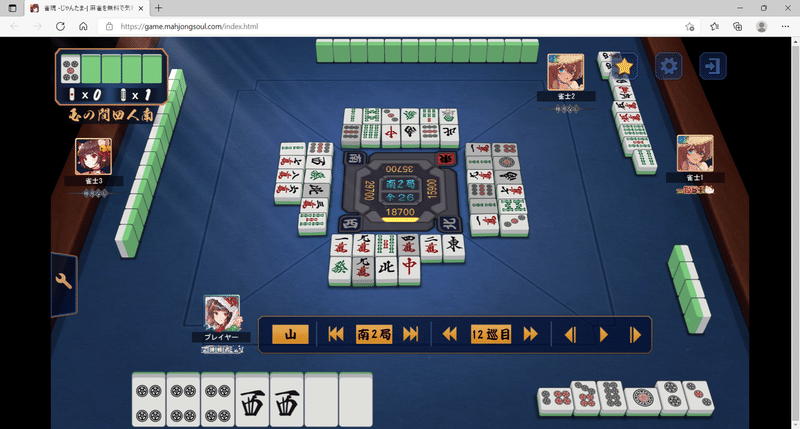

例えばこの場面、まだ3巡目で、下家に北と上家に3sを鳴かれているだけですが、この手はもうここから降り始めた方が良いと思います。

役なしドラなし愚形だらけ、アガったとしてもほぼ安い上に急所の3sがポンされていて、そもそもアガるのが絶望的です。

降りると言っても恐らくまだ誰もテンパイはしていないでしょうから、「降りる準備をしておく」と言った方が正確ですね。

字牌は抱えておいて、ピンズやソーズのターツを落としていってしまうのが良いのではないかと思います。

とりあえずマンズだけ残しておけば、うっかりホンイツになるかもしれませんね。

さて、そんな副露対応ですが、これは自身の手牌評価との相対判断をする必要があります。

上下に1副露されていようが、自身がドラドラの2,3シャンテンぐらいなら何も気にせず自己都合で進めて良いと思います。

ですが今回は、上記の通り非常に価値の低い手なので、まだ早いように見えるかもしれませんが降りる判断となる訳です。放銃率が13%ぐらいある人は、「まだギリギリいけるかも」というところから、騙されたと思って一度降りてみると、押し引きの感覚が身に付いてくるのではないかなと思います。

また、私の場合は押し引きに課題がありましたが、強い人の成績と見比べてみると皆それぞれの課題点が見えてくると思います。信頼できる打ち手の打ち方に近づけていくというのは、強くなるための重要なステップです。

②打点を作る手組み

先ほどは「押し引き」「手牌評価」についてのお話をしましたが、それでは打点が低い手は常にベタオリするしかないのか?ということになってしまいます。

牌効率通り打ってもリーチのみにしかならないような手はしょっちゅうありますよね。例え良形だろうと、リーチのみはアガっても1300点、裏が1枚乗っても2600点止まりです。

また、自身の手がリーチのみ、つまりドラがないということは、他家にたくさんドラが入っている可能性が上がるということです。

自身は1300点なのに、ドラ3の満貫の相手とはなるべく勝負したくありません。ですがドラを引けないものは仕方がありません。そういう時に手役を狙う意識が重要になります。

代表的なものを挙げればタンヤオ、三色同順、一気通貫、ホンイツ、七対子、対々和などです(ピンフはピンフのみの場合あまり打点が変わらないので、狙えるなら他の手役を狙った方が良いです)。手役を作ることで打点を上げて、勝負に見合う手を育てましょう。

ただ受け入れ枚数を最大化するのではなく、多少受け入れを犠牲にしてでも高打点が見えるような手組みをした方が良い場面は多いです。このような手組みをすると、例えば愚形リーチドラ1のような微妙な手で勝負にいく機会を減らして、押し引きを単純化することができます。

それでは高打点を狙う手組みとは実際どのようなものか、実際に見る前に「価値の低い手」について簡単にお話します。

ざっくりと言えば、

×リーチのみ

△愚形リーチドラ1

△ピンフのみ

の3種類に表せるのではないかなと思います。

リーチのみは×です。先手を取れていてかつ良形ならまだ良いですが、基本的にリーチのみにはならないような手組みをしましょう。

愚形リーチドラ1とピンフのみは△としました。この2つは、先制できていれば全然リーチしたいですが、後手を踏んだ時に押し返せるほどの手ではありません。裏が1枚乗っても満貫にならないため、打点面で不満が残ります。

例えばリーチドラ1のリャンカンリャンメンの1シャンテンからカンチャン待ちが残ってしまう場合などは仕方がありませんが、愚形×愚形の1シャンテンなどにはあまりとらず、遠回りしてでもタンヤオなどの+1翻や良形待ちを作りにいきましょう。

また、△とした2つは子であればあまり魅力的ではないですが、親番なら連荘できる強みがあるのと打点が子の1.5倍になるので、子の時よりはかなり曲げやすくなることを覚えておきましょう。

例えばこの手、赤5mを切ればテンパイですが、リーチのみの愚形になってしまいます。

8sは悪くない待ちですが、アガったところでリーチのみの1300点ですし、トイメンか下家に5mをロンされたり、鳴かれるだけでもかなり嫌です。

トイメンがマンズのホンイツの可能性もありますし、下家はダブ東をポンしているので、赤5mを鳴かれるとダブ東赤ドラの満貫になってしまうかもしれません。

なので、ここはテンパイを取らず、58pか8sを切って赤5mくっつきを狙うのが良いのではないかと思います。

6mを引いてリーチ赤ドラになれば最高ですね。赤5mを切るつもりがないので、私はピンズの4連形にこだわらず比較的安全そうな8sを切りました。

続いてはこちらの手です。

役牌の白のトイツがありますが、素直に進めても白のみの1000点、しかも良形がないのでアガるのも少し厳しいです。

手なりで進める価値があまりないので、9mや1mから切ってピンズのホンイツを見るのがオススメです。

2444pを2ブロックと見てもまだホンイツは3ブロックしかありませんが、どうせ手なりで進めても和了が遠いことに変わりはないので、ホンイツになったりドラが使えて良形になった時だけ和了に向かうのが良いのではないかと思います。

最終的にこのような形になりました。役牌+ホンイツドラの満貫になりましたね。下家も3副露していますが、ここまで来れば十分に押せる手であると言えるでしょう。

このように、価値の低い手は満貫を作って押し返すということが非常に大事です。

ある程度の牌効率を身に付けたら、ドラ受けや手役を気にして、満貫(ないしは3翻)が見えるような手組みを常に意識しましょう。

私自身、1シャンテン時の押し引きというものが非常に苦手で、微妙な手で押して放銃することがよくありました(今でもたまにあります)。ですがこのように打点を狙う手組みをすると、しっかり満貫級の手に育てば押し返せますし、手がまとまらなければ潔く降りる、という風に押し引きを単純化することができます。

この意識を持ってからだんだんと成績も安定していったかなと思っています。

③粘らない

プロの対局なんかでもよく目にしますが、先制された時に比較的通しやすそうな牌を切りながら手の形をキープして、大物手を躱したりケイテンを取り切ったり、粘りの手筋はかっこいいですよね。

ですが、私は玉の間においてこれはあまり重要ではないと考えています。

理由としては、よく言われますが雀魂はかなり押しが強い人が多いことが挙げられます。そのため、自分が無理をしなくても降りてるだけで他家が放銃して、横移動で済むパターンがかなり多いです。

もちろん自身が勝負手なら粘ることも大事ですが、ラスが非常に重い雀魂において、1000点の躱し手なんかであまり粘るのは得策ではないと考えています。

例えばこの場面、下家の親からリーチが来ています。

2枚目の白がツモ切られました。字牌を2枚切ればテンパイが見えますし、攻めっ気の強い人だとポンしたくなるんじゃないでしょうか。

ですが、これはポンしない方がいいです。

まずは相手が親リーチであること。仮にテンパイできたとして、1000点の愚形で親リーチに押すのは確実に損です。

次に、東が生牌で安全ではないこと。字牌とはいえ普通に危険牌なので、こんな手から東を切ってはいけません。

そして最後に、鳴いた後の手に安牌が少ないこと。これが非常に重要です。この手で無スジは切らないので、白をポンしても無スジを掴んだら降りることになります。ですが、白をポンした段階で西を切るので、手の中に親の安牌は9sの1枚だけしかありません。そもそも降り切れずに手詰まりそうですし、他家から追っかけリーチが来たら大惨事です。

白は鳴かずに安牌として使いましょう。アガれるところをしっかりアガって、手がしょうもない時はしっかり降りていれば、勝手に2着ぐらいになれることはよくあります。

これは私が雀聖になってから魂天になるまでの成績ですが、2着率が非常に高いですね。

トップを逃している場面もそれなりにあったと思いますが、それと同じくらいラスを2,3着にできていたと思います。

1着が2着になると‐70ptぐらいですが、ラスを2着にできると+300pt以上です。連対を狙う意識を持っておけば、2着以上でオーラスに入るとラスになることはほぼありませんし、「無理をしてトップを獲る必要はない」という意識が余計な放銃を減らすことに繋がるのではないかなと思います。

ですが注意してほしいのは、ラス回避が大事だからと言って押すべき手を押さなくていい訳ではありませんし、絶対にリーチした方が良い手をリーチしなくて良い訳ではありません。先ほどの手が白がドラで、ポンしてリャンメンリャンメンの1シャンテンだったらポンした方が良いです。

局収支的に微差な選択を迫られた時にラス回避のことを考えるのが大事なのであって、「ラス回避」が明らかに局収支の損な選択をする免罪符になる訳ではありません。

まずは色々な局面における大まかな正解を覚えなければ始まらないので、基本を身に付ける努力は常に絶やさずに続けましょう。

④勉強法

ここまで技術的な話をしてきましたが、実際私がどうやってそのような知識を身に付けたかについて少しお話します。

と言っても、「雀聖になるまで」の記事に書いたこととほぼ変わらず、主な教材は強い麻雀配信者の方の配信です。相変わらず麻雀の本は読んだことがありません。

「自分も配信見てはいるけど、なかなか成長に結びつかない」という方もいると思います。重要なのは、配信や動画で得た知識をどうやって活かすかです。

ある程度以上のレベルになると、麻雀はたくさんのケーススタディが必要になると思います。

麻雀は自分の手牌から点数状況、他家の捨て牌や仕掛けの状況など様々な情報が混在しているので、一度あった場面と同じ状況に遭遇することはほぼありません。

だからこそ、ある場面を抽象化して”大まかに‘’理解し、似たような場面で同じ正解を選ぶ技術が重要だと思います。麻雀は様々な情報を総合して考えるゲームなので、見たことのある場面と完全に同じ状況でなくとも、「〇〇と××という情報があればこういう判断になるんだな」ということさえ理解しておけば応用できる訳です。

例えば、「ラス目から先制リーチが来てしまったけど、今は南3局で自分はラスと微差の3着目、ここでアガられると自分は厳しくなってしまうから1シャンテンだけど押した方がいい」という具合です。「南3局」で「ライバルのラス目からのリーチ」という情報さえあれば、ひとまず「自分は1シャンテンからでも押した方が良い」という答えを導けます。

さらにそういった基盤を得ることで、「あの時の正解はAだったけど、今回は他にこういう情報があるからBの方が良いかもしれない」という風に比較しての判断がしやすくなります。

単純な何切る問題でも同様です。同じ牌姿があったとして、配牌からならこれを切るけど10巡目ならこっちを切った方が良い、ということはいくらでもあります。これは、「手牌」の情報だけであったところに「巡目」の情報が加わったために正解が変わる訳です。

麻雀は比較のゲームでもあります。多くの情報を獲得できればできるほど、より正確な答えを導くことができます。ですが、その根底には普遍的にいつでも悪くない結果を得られるようなセオリーがあり、そこに様々な情報を加えて比較することでより正解に近づけていく、というのが麻雀というゲームだと思っています。

時々「何切る問題は巡目や点数状況まで提示されていないと意味がない」という意見を目にしますが、私はそうは思いません。手牌だけを見た平面的な正解をまずは理解した上で、どんな情報があればどのように正解が変わるのか、という風に考える必要があると思います。

押し引きに関してはセオリーを学ぶのが難しい部分ではありますが、配信者の方は思考を口に出してくれるので、「この場面ではこういう情報があるからこうするんだな」と、その考え方から学ぶことができます。

そうやって様々な場面におけるセオリーを学ぶことで比較する力を養い、より多くの場面に対応できるようになるのではないかなと思います。また、様々な場面に触れつつ同時に正解も知ることができる、というのが配信で勉強する大きなメリットであると思います。

最後に

ここまで私が学んできたことは何も特別なことではなく、全てがインターネットで手に入る知識です。無料で得られる知識だけでも、正しい知識を身に付けて正しく扱えれば、初心者から2年かからずに魂天になることもできます。

もちろん成長速度に個人差はありますし、特に私は現在大学生なので、自由に使える時間が多かったというのも非常に大きいです。

麻雀をしていて壁にぶつかった経験は誰しもあると思いますが、色々なところに知識は落ちており、きっとその多くは無駄になることはありません。

例えばYoutubeで麻雀の講座動画を見るとき、「そんなこと知ってるよ」というようなものに思えても、知識を再確認するだけでも非常に大きな効果があります。それにもしかしたら、知っているようで知らなかった知識を得ることもできるかもしれません。

常に学ぶことを続けていきましょう。なにも3時間麻雀の本を読めとか、1日かけて牌譜検討しろとか、そんな大げさなことは必要ありません。

短い麻雀の講座動画を見たり、SNSで強い人の意見を聞いたり、打った後に5分だけ牌譜検討したり、少しずつ知識を蓄えながら打ち続けていれば必ず成長に繋がります。常に考えることを続けましょう。

そして最後に、改めてお礼を申し上げたいと思います。

私がこうして魂天になれたのは、平澤元気さんやゆうせーさんを始めとする多くの配信者の方々、そして私と一緒に麻雀を学んできた皆様のおかげです。

本当にありがとうございました。

まだまだ未熟な私ではありますが、これからも学ぶことを止めず、麻雀をやっていこうと思います。

Pacific Dainagon

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?