BFC3 準決勝ジャッジ評

ブンゲイファイトクラブ3の決勝進出者は以下の2名に決定いたしました。

坂崎かおる 「フラミン国」

左沢森 「ハーバード」

評

由々平秕による準決勝のジャッジ

由々平秕

採点方法は一回戦と同様。以下に四作品の個別評を記す。

宮月中「袖をひく石」

2点(印2+技3+題2+思2/細0)

郷土の史実・伝承にそれを語る老人自身の過去が絡みあい立ち現れかけた「物語」への期待はあえなく、それもあまりに味気ない種明かしにより(不釣り合いに思わせぶりな調子は最後まで保ちつつ)裏切られる。いかにもらしい方言といわくありげな語彙が醸し出す情感を一撃で破壊する、砂鉄の圧倒的な即物性。本作のこの並外れた底意地の悪さはしかし単なる愉快犯のそれではない。見計らったかのように現れて謎めいた言葉をかけ、読み手の不穏な期待が萎えぬ程度には素っ気ないが、自らの物語上の役割には常に忠実で……と、そんな御都合主義の人物造形こそ裏切りの真の標的なのであり、ゆえにここには物語ることをめぐる高度に倫理的な問いがある。老人が示す(あるいは演じる)混濁の兆候もそれ自体十全なドラマ性をついに発揮することなく、図られた消化不良は逆説的な仕方で彼の生に多義性を回復する。だがそれを「物語」の失敗ととるか別の物語の萌芽ととるかは(そもそもこの裏切りに老人がどこまで自覚的に関与していると見るかさえ)私たち次第である、とするのは読み手に委ねるものがあまりに多いようにも思われる。それを不当とは言わずとも、とはいえこの場合に作品側が担いうる責任の余地はもう少しあったのではないか――確信犯を問い質す野暮と知りつつ、疑いは提示しておきたい。

坂崎かおる「フラミン国」

5点(印4+技4+題4+思3/細1)★

チェシャ猫が笑いだけをあとに残せたのはそいつが言葉でしかないからで、つまり「空のぐるり」や「のそりのそり」や「空気の震え」を残して動物たちは去ったのではなく看板の言葉に「なった」のだ。彼や彼女はそのまま作品自体の語りへと紛れ込み、字面のそこここには「じゃらりの鎖」「105/106」「そう垂直の声で」などの不完全な修辞が風変わりな動物のごとくうずくまっている。決して自らの声で話さないハルは、だからこそスヒョンさんが「日本語」との間に(それがいかに「完璧」でも)抱えるいくばくかの距離を知っているのだし、ハルにとって「人間」とはそうした距離に閉じ込められる不自由の謂いにほかならなかった。だから動物に――言葉をもたないにもかかわらず、あるいはそれゆえにもはや殆ど言葉と見分けがつかない動物になる必要があるのだ。固有名詞さえ手放した「二人」が頭を大きく反らせたり互いの昼食を食べあったりする姿はまさに睦まじい二頭の動物のようで、優しくて正しくて棘だらけな言葉の世界からの、これは逃避行なのだと愛おしく思う。ただし末尾の一文には疑問が残った。フラミンゴに託されたものが第一に言葉をめぐる自由と不自由の曖昧さだとすれば、最後に看板すなわち言葉そのものの不在を強調することはその揺らぎに不当な決着を付けることになり、少なくとも看板が持ち去られてなお「語られない言葉」が残るとする作品本来の深度とは接しない水準で用意された、かりそめの落としどころにも見えてしまう。とはいえそれもテクスト全体に織り込まれた声のあまりに豊かな多層性にとっては、ごく些末な瑕疵にすぎないかもしれない。

左沢森「ハーバード」

4点(印4+技4+題3+思2/細1)

呼吸は世界と自己との直接交換だから、外から何かを取り込むには必ずそのぶんの〈私〉を揮発・霧消させなくてはいけない。そして都市の大気には「誰が最初に言い出したのか」もわからない、まして「自分が言ったとは」思いようもない無数の言葉が常に飽和し、この身体を間断なく通り抜けている。拒むことなどほぼ不可能だ――それでもいま目の前にあるこの文字に対してだけはせめて(それが「たいせつなこと」であれ、むしろそれならばいっそう強く)自己の境界を守ろうと、半ば儀式のように無意味も承知で「息を止めてる」。そんな主体の佇まいが、ここに束ねられた三〇首の向こうには見える。語るのも書くのも聴くのも読むのも本当はあまりに不自由なくできてしまうから、ここではわざと言葉を折り、すげ替え、短絡し、絶句する。そうすることでお仕着せの無害な感情を易々と「肺」へ通すことに抗い、どんな呼吸によっても交換しえない最も固有な領域を自己のなかに確保しようとするのだが、そんな不定形の領域を、かの主体は「こころ/心」と名指そうとして――でもまだ充分には(自分自身のためにすら)名指しきれていないようでもある。饒舌と躓きの狭間にそっと所在なく置かれたこの言葉のゆくえを静かに追っていたいとそう思った。

伊島糸雨「Lata-Echne」

2点(印2+技3+題2+思1/細0)

史料の註釈書を模した趣向自体よりもむしろ本作の独創は揺らぐ二人称の仕掛けにこそ懸かっているだろう。すなわちここに呼びかけられる「貴女」とは母神「Atih-Lato」であると同時に、この「手紙」を託された註釈者の祖母Rquitvaでもあるわけだ。註釈者によれば手紙には祖母の筆跡による贖罪の祈りが添えられており、そこから読み手は、手紙の主に対するRquitvaの「裏切り」がAtih-Latoの伝承に重ね描きされていることを悟る――のだが、それにしても「註十五」の仄めかしめいた書きぶりは学術的に見ていささか誠実さを欠きはしないか。そもそもこの註釈者はどこまで信頼できるのか。常体と敬体が途中で切り替わり、一人称も単数と複数で安定しないこの史料自体が継ぎ接ぎの紛い物である可能性はないか。その場合「貴女」の二重性は註釈者の作為的な産物にすぎないのではないか……もちろんこれは考えすぎで、実際はただ「真実の言葉で語りたかった」のにそうできなかった手紙の主とRquitvaの――異教風の舞台設定により悲壮さを増幅された――愛憎に思いを馳せれば充分なのだと思う。だが上述のような註釈者への(おそらくは不要な)疑念の余地を許すスタイルの弱さ、要するに論文への擬態に若干の不徹底があることは、やはり否めない。作品を主導する美意識の一貫性は評価に値するものの、読者が十全に安心してそこに浸るための足場の強度がいま一歩足りないと感じた。

以上より「フラミン国」の坂崎かおるを決勝ファイターに推す。

美しい「妄想」と「現実」のはざまで

鯨井久志

「一生、美しい妄想の中で生きてゆきますから。かつて私にもチャンスが与えられたということです。何といわれようと今までで最高の体験です。この考えを捨てたくありません。恐ろしい疑惑に自分を陥しいれるのはもう勘弁してください……」――クラウス・コンラート『分裂病のはじまり』患者との面接記録より抜粋

非現実のフィクション空間は一種の願望充足であり、何週間も続く一種の白昼夢である。

精神病理学者クラウス・コンラートは、ドイツ国防軍病院に入院した統合失調症患者の分析を通して「分裂病」の経過段階を詳らかにするとともに、上記の言葉を述べた。

精神病患者の妄想と、健康な人びとの描き出すフィクションを横並びにするのは乱暴かもしれない。だが「健康」「不健康」=「正気」「狂気」を分かつ境界は常に揺らぎ続けている。いや、瞬間的に創作者は、その境界を踏み越えていると言っていいだろう。少なくとも、準決勝に残った作品の作者は、いずれもかつて「踏み越えた」ことのある人びとであるはずだ。

優れた文芸作品は、「正気」では書けない。「正気」は「正気」な大多数な読者にとって、何の面白味もないからである。

逆に「狂気」の民が「妄想」=自らが作り出した「フィクション」から抜け出そうとしないのは、それが「現実」の「正気」の世界よりもより面白く、居心地がよいからに他ならない。

わたしにとって優れた文芸作品とは、このつまらない現実を片時でも忘れさせてくれる、一筋の「狂気」だ。空を切り裂く、異世界への回路だ。だからこそ、わたしは1回戦で「奇想性」をジャッジの基準に置いた。奇想とは、現実からの遊離、すなわち正気から解放された距離のことである。構成も、文体も、感情喚起も、全ては現実からのエクソダスに連れ出してくれる、引く手の強さを測るための物差しだった。

だが悲しいことに、わたしはわたしでしかあり得ない。現実を片時忘れることはできても、現実から逃れることはできない。現実との軛……人と人とが接することは、誰にも避け難い。ゆえに、最後の項目として「コミュニケーション希求力」という物差しを置いた。

準決勝でも、わたしはその物差しを使う。わたしはわたしでしかあり得ないからこそ、わたしでないという夢を見たい。そうした夢を見せる力のある作品を、わたしは推したい。

以下、個別評に移る。

◯「袖をひく石」宮月中 4点

海没した炭鉱町を舞台に描かれる悲哀の物語。「人に寄る砂」というともすればホラーチックな奇妙な設定で読み手を引きつけておきながら、老人の語る昔話――わずかしか採れない貴重な「姫石」は海に返さねば、石と人が交換されてしまう……という「袖引き」伝説――から、最後に「砂」の正体、そして老人の意図がわかる、という構成が巧みで素晴らしい。自らの頑迷がために喪った幼馴染を寂れた町で待ち続ける老人、という図式は普遍的にエモーショナルなものであり、贖罪と過去への悔いから、今でも石を削り続ける彼の姿は何とも物悲しい。スミ=炭のミスリーディングも効いているし、「波に生える煙突を見に岬を訪れた」という書き出しも極めて印象的。これを一番に推せない準決勝の粒揃いぶりに驚愕するほかない。

◯ 「フラミン国」坂崎かおる 5点

閉鎖された市立動物園を訪れる隣人の二人。供えられた花束と空っぽの檻だけが残る動物園を巡るなか、そのうちの一人、スヒョンはフラミンゴの檻に屋根がない理由を問う……。

アパートに飾る「表札」と動物園の檻の前に置かれた「看板」とを重ね合わせ、現代社会の欺瞞を鋭く記した意欲作。フラミンゴ=スヒョン、屋根=フラミンゴ以外の動物が持つ、雨風(=外界の脅威)を防ぐための権利・保護(のようなもの)、という読みを取れば、「フラミンゴの檻に屋根がない」=「スヒョン(=日本に暮らすおそらく外国、韓国籍の人)には、日本国籍を持つ人たちが得られる権利・保護のようなものが獲得できない」という含意が読み取れるだろう。

その上で、スヒョンさんの母と、ハルのスクラップブックに記された「事実」は食い違う。「羽の腱を切られている」「飛ぶことができず、逃げることもできない」という、フラミンゴに対する「人間」という権力によって封じられた権利は、しかし「人間」の立場からは、「滑走路がなければならないから」という、一見もっともらしい理屈で容認されてしまう――スヒョンは決してフラミンゴではなく、人間であるはずなのに。

閉鎖された動物園と供えられた花束、そして持ち去られる看板、という絵面も終末ものめいていて心動かされるが、それ以上に、動物の看板と人間の表札をダブらせて人権について触れる手つきの巧みさに思わず舌を巻いた。「フラミン国」という題も読み終えた後に眺めると皮肉が効いている(あるいは、「大韓民国」の一種のもじりなのだろうか?)。道徳の教科書にでもすぐさま収録されるべき作品ではないだろうか。技術・内容の両面での卓越を感じさせた。

◯ 「ハーバード」左沢森 2点

上京したものの馴染みきれない思いを表現した連作として読んだ。確かに、ところどころ言語感覚の鋭さを覚えるものもあった(「クレーン車がビルのうえに~」「ごめん15分~」など)。そこは素直に素晴らしいと思う。

しかし、絶望的にこの作者とは感性が合わないなと思わされたのも事実である。一回戦の「下北沢」もそうだったが、「フィッシュマンズ」「クリムト展」辺りの固有名詞の使い方が、どうにもわたしには鼻につくのである。

固有名詞に読み手が抱く感情は様々である。「明るい」なら「明るい」と、「ビル」なら建物の「ビル」だと、読み手は思う。そこにブレはほとんど介在しないし、あったとしてもそれはノイズにならないだろう。だが、固有名詞は違う。「読み手には分かるだろう」と思って委ねるその無意識的な共犯性、「カルチャー」を愛する人びと特有の一段上から世を眺める視点、優越性が、どうにも読んでいて頭を掠め、気に障るのである。果たしてこれが「高の原」「ピエロ公園」「三森司」なら同じ感慨を生み出し得るだろうか(ちなみに、いずれもわたしの高校時代の思い出の固有名詞である。ピンと来ないでしょう?)。「下北沢」「フィッシュマンズ」「クリムト展」を使って真にその意図が伝わるのは、それを知る都会の人びと、「カルチャー」の民のみである。地方と東京とで災害の報じ方が違う、といった東京中心主義問題と同根のものを感じざるを得ない。こうした雰囲気が全編から感じ取れ(てしまっ)た。

そして極め付けが関西弁である。「関西にも生まれたかった関西弁でボウリングしてたのしいやろな」。これには関西弁話者として腹が立った。本気で思っていたらこんな書き方はできないだろう。見下すのもいい加減にしてほしい。「怒り」という意味での感情喚起力、コミュニケーション希求力は準決勝でも群を抜いていた。それが狙いならお見事。

とはいえ、こうした見方をするのはわたしを含め少数派の意見かもしれない。だが、やはり「わたしがそう思った」という事実は揺らがない。一読者ではあるが、一読者であるからこそ、評として今回記させていただいた。

◯ 「Lata Echne」伊島糸雨 4点

架空言語で書かれた17世紀の手紙を、その筆者の孫が書いた註釈とともに記す……という凝った枠物語で描かれた一編。最初は何の話かさっぱり分からないが、本編と註釈を読み進めるうちに、作中世界や時代、書き手の素性などが浮かび上がる構成が実に巧み。ゴシック的な過剰装飾文体も、世界構築において一翼を担っている。徹底された言葉選びと枠物語の構造から、背後に広がる読み手に解放された世界の大きさは、準決勝作品の中でも随一だろう。我が子を人身御供のために喪った親の、神に対する愛と憎しみというテーマも壮大で読み応えがある。

だがしかし、その奥行きのある設定がゆえに、本編での筋の物足りなさをどうしても感じさせてしまう。6枚の縛りが厳しいとはいえ、もう少し展開がなければ、「文体と仄めかしだけ」という謗りを退けることは難しいのではないか。とはいえ、もう少し枚数があったら、間違いなく1位通過だっただろう。この世界設定で別作品を読んでみたい。

最後に。ここまで濃密な作品群を、ここまで圧のかかる(=オーディエンスに評すらも評価される)状態で読む、という特異な体験をさせてもらったことに対して感謝したい。いずれも作者の全力投球であり、ジャッジとしてもそれに応えねばならない、という使命感に自然に駆り立てられる作品たちだった。真に甲乙付け難い選出であり、ジャッジが変われば千差万別の結果となることは間違いない。本当にお疲れさまでした。

ゴングが鳴っても人生は続く。お互いパンチドランカーにならぬよう、日々を健やかに過ごさんことを願ってやまない。

――――――-

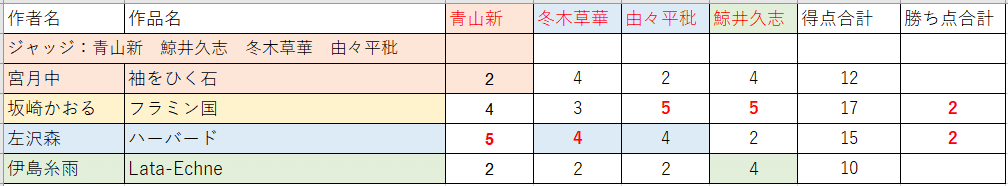

点数

◯「袖をひく石」宮月中 4点

◯ 「フラミン国」坂崎かおる 5点→勝ち抜き

◯ 「ハーバード」左沢森 2点

◯ 「Lata Echne」伊島糸雨 4点

冬木草華

・採点結果

「袖をひく石」 宮月中 4点

「フラミン国」 坂崎かおる 3点

「ハーバード」 左沢森 4点

「Lata-Echne」 伊島糸雨 2点

・勝ち抜け

「ハーバード」 左沢森

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・評文

準決勝作品をジャッジするにあたり基本的には採点方法、勝ち抜けともに前回のものを踏襲としました。と言っても準決勝なので、全体的に採点は厳しめに行っています。基本的には前作との比較は行いませんが、最終的な勝ち抜けの判断で迷った場合使用します。

「袖をひく石」 宮月中 4点

本作は形式的には奇譚や怪談に近いものが行われている。まず、書き出しのイメージ喚起力。モチーフとしての「波に生える煙突」は不定形な土台の上に立つ構築物という、この作品全体を表すものとなっている。言い伝えを迷信という不確定なものと切り捨てて「老人」がとった行動は、「袖引き」によって悲劇に変ずる。また、「幼馴染」の悲劇は、「老人」に「黒い石」を拾い、磨かせることとなる。「私」はそれを「炭」だと勘違いしていたが、最後正体を知る。そして同時に「私」は「老人」の行動の意味を悟る。それによって、「老人」の話と語り手の主観という不定形なものに拠った物語が変貌を遂げる。タイトルの印象も一気に重くなる。「老人」の「スミ」に対する贖罪に見える行為は「利己」の中で「利他」をやっているように思える。結局「老人」は、後悔はしつつも、あいまいな態度しか取れていない。「老人」の磨いた石がいびつであるように。「袖引き」の正体は「坑夫」ではないだろうか。誘拐の際、大人が子供を連れていくなら腕を掴むし、「坑夫」の手は仕事で真っ黒になっているはずだ。金になる「姫石」を埋めたようにして隠していた「坑夫」はそれを子供に見つかって口止めをしていたのでは。「スミ」がいなくなったとき、坑が閉山して金もないだろう。伝承を隠れ蓑に罪を犯すことは昔から繰り返されている。

「フラミン国」 坂崎かおる 3点

「ハル」と隣人「スヒョンさん」の日常の一幕を切り取った本作「フラミン国」はフラミンゴと国を合わせた造語だろうが、そこには音の響きと内容から朝鮮半島の国を思わせる。「空っぽの檻に語られない言葉」この一文は作品内で逆説的に響き続ける。諦念と閉塞感の通奏低音。動物園とは、動物を檻に入れて看板を置く、つまり限定された空間内に置いてラベリングがするということだ。市役所での一場面、男性から語られる言葉は表面的には非難を浴びるものではないが、その薄っぺらさが透けてみえる。名札を指差しながらのその行為は、多様性を重んじると言いつつ、ラベリングをしていることにほかならない。愛想笑いのできない「スヒョンさん」にとって、フラミンゴの檻なのだ。仕組みとして逃げられない。そして最後までフラミンゴの看板だけは見当たらないままだ。フラミンゴは不在とされる。「タカの空のぐるり」はもう目にすることができない。それでも、「ハル」も「スヒョンさん」も生きていかねばならない。読者に提示する問いは随一の鋭さを持っている。六枚という紙幅で語るべきことはすべて語られているとは思うが、この作品はいくつか明確にはせず置いていっている箇所が見受けられる。それは読者には明示しない背景ともとれるが、いささかもったいないようにも思えた。

「ハーバード」 左沢森 4点

タイトル「ハーバード」は、実際にその語句が使用されている十一首目を見ると、思い出の目印となるものとして語られる。だが、タイトルは最初に目にすることが多く、その言葉を念頭に読者は本作を読むことになる。その時、「ハーバード」はアメリカの大学名、2000年ごろに生産停止されたお菓子の名前、英語直訳の彼女の鳥、とも読み取れる。すべてに共通するのは、隔たりだ。先ほど挙げた十一首目も、現在から過去への時間の隔たりが感じられる。一首目から五首目までは時間にかかわるものが多く、三首目は隔たりが特に顕著で、「遠かった」という距離的なものと「ながいのに」で時間的なものとに表される。ただ、隔たりを表しているだけではなく、隔たり自体が実感として語り手自身に返ってくる。十五首目、踊っている「きみ」が音楽に合わせているのではなく、「音楽」が「きみ」に合わせているような聴覚と視覚の印象と事実の逆転する実感が「ほんとうにそう」で追認するように自身に返ってくる、六首目も同じようなことが行われている。全体を通して読むと、心の流れの見るようにゆるやかな繋がりによって語られることがわかる。首同士が相互に影響を与え、イメージをより膨らませる。その中でも、二十六首目、二十七首目は密接な繋がりによって語られ、特に後者の首を視覚として効果的に現出させている。そして最後の首で普遍的に等身大に語られこの作品を綺麗にまとめあげている。

「Lata-Echne」 伊島糸雨 2点

独自の世界を作り出す、そのために選ばれた語彙、文体は、息を長くさせることが非常に難しいものではあるが、息切れをほとんど感じさせない。ある手紙の内容を本文とし、そこに註釈が入れられた書物の抜粋という形式をしている本作であるが、本文だけでは単調となっているものに註を入れることでその世界をより多層的に広げている。註は、その語句の説明にとどまらず、その手紙からでは読み取れないような作中の「筆者」による私的な内容を含む情報が記載されることで、手紙外の地続きの世界が浮かび、そこへ視線が向けさせられる。なかでも「Rquitva」が言及されることでそれが顕著になる、「手紙=Rquitva=筆者」というように。手紙内の語り手が誰なのか、それは明確に示されないが、同信仰集団のある女性であるのだろう。この手紙は背教の意思のもとに語られるが、ならばなぜ残っているのか。おそらく「Rquitva」は託されながらも公表しなかったのではないか。裏切りに対する贖罪の言葉を添えて秘め隠しておいたのだ。だから「筆者」が手紙を読むことができた。そしておそらくこの女性は思いが遂げられなかったことも知らず死んでいる。それが、手紙の内容に更なる厚みを増していく。が、作品としてはやはり形式に縛られすぎているように思える。手紙の内容だけで見るとどうしても言葉以上の世界の拡大が見出せず、また文体上、冗長になりやすいきらいがある。そこに注釈を入れるということはアクセントにもなるし、実際それは効果をあげているが、作中の時間の流れやある程度連なりのある人物像や世界像などが浮かぶが、それも少し弱い。自然信仰における対象を海や大地にするというのも若干安易な気もする。もっと広げられるはずの世界をなんとか6枚におさめたような印象があって、より長い文章で過不足なく読みたいと思ってしまった。

・勝ち抜け評

採点は、明記してある通りである。4点の作品は、「袖をひく石」と「ハーバード」。勝ち抜けは、前作と比較した際、どちらも新たなたくらみを持った作品であることは確かだが、「袖をひく石」は、ラストに大きく印象を変更させる点があるが、それは前回の「花」も同様で、欲を言えばまったく違う形式のものを見たかった。その点、「ハーバード」は前回とは異なる手つきの作品となっていて、次作ではどんな手が使われるのか期待ができる。よって「ハーバード」を勝ち抜けとする。

青山新

ジャッジ基準

一回戦では候補作数・ジャッジともに多く不確定性が高かったが、準決勝以降はジャッジ個々人の影響力が高まるため、必要以上の戦略投票は行わない。たとえば今回は勝ち点を入れた作品は(全員の票が割れた場合を除いて)必ず勝ち抜きの有力候補に加わるので、この時点でジャッジの主観的な「推し」は達成されていると見るのがよいだろう。よって勝ち抜けを支持する作品にまず5点を配し、それ以外は通常通り採点を行う。

引き続き全ての作品の全てのテクストは「書かれたからには意味がある」ものとして読解を試みる。そのため添削的な評価は行わない。これは作品の存在がいかなる影響を世界に及ぼし得るのかを分析することのみを重視するゆえである。

私は「作者が表現したかったこと」の存在はかろうじて信じるが、概念体であるテーマやアイデアが実体であるテクストに焼きついているという考えを支持しない。テーマやアイデアはあくまで執筆のエンジンであり、その生産物たるテクストとは別物である。だからこそテクストの観察と分析が必要となる。加えて言えば、私が否定的表現を切り詰めているのはやさしさでも戦略でもなく、単にせっかく読んだからには多少なりとも(自分にとって)価値のあることを抽出しようという点に尽きる。これは独善的ではある。しかし、全員がこの基準によって作品を消費する場合、結果的に積み上げられる知見の総量は、解説・添削めいた利他的な読みが跋扈する場合よりも大きくなるものと信じる。

この方法は本質的にはテクストの序列を決定できない。今回はひとまず、

・テクストから広がった関係性の範囲(取り扱う要素の多様性)

・テクストの客観的な強度(テクストの無矛盾性・緊密性)

・それらが作品外に対して果たしうる影響力(共時的/通時的、文芸内/外に対して作品がいかなる提言をなしうるか)

の観点で評価を仮定する。不定形で読解可能性に開かれているテクストは関係性の範囲を広げやすいが、強度では劣るため、作品世界を離れた影響力において突出しづらい。一方で単体で世界観が強固に完成されているテクストは縦横無尽に解釈を繋ぐことはできないものの、それ自体が寓話的に作用して既存の世界への読解を加速させてくれるという意味において、強い影響力を帯びるだろう。無論上記の指標は相互に依存的なので、部分分解的な採点は行わない。

宮月中「袖をひく石」:2点

設定から水没事故で有名な長生炭鉱をモチーフとしたであろうことがわかる。また磁鉄鉱が豊富な浜辺や石炭が拾える浜辺、ボタで埋め立てられた陸地も全国には存在し、注意深く実在のモチーフを組み合わせることで、一見伝奇めいているにもかかわらずどこまでがフィクションなのか分離しがたい、入り組んだ物語世界を立ち上げている。この点において客観的な物語の強度は高く、同時に完全な現実の似姿でないという意味で広がりが担保される。

このどこまでがフィクションであるか不明瞭である、という特徴が登場人物にもアナロジカルに作用し、「老人」と「私」の語りへの不信感が高まり続ける。たとえば「スミ」の死に「老人」が関与していた可能性、「袖引き」の伝承が子捨てであった可能性、そもそも、「煙突を見に」きた「私」がこの土地について何も知らないということがありえるだろうか。ラストで「私」は「老人」が石を磨くのは贖罪や希死念慮などではなく、それが「姫石」でないと知っているからこそできる欺瞞にすぎないと直観する。しかし先述のとおり石炭を拾える浜辺が実在する以上、それが「私」の思い過ごしにすぎない可能性もまだ残されている。

本作は強度の高い物語世界のなかで<語り>の不明瞭さを強調し、自らが組み上げた強度そのものを揺るがしていく。この点において本作はやはり、視点転換のダイナミズムを伴うミステリーではなく、どこまでも混沌へと落ち込んでゆくホラーであろう。

個人的に好みの読みを示しておくと、この土地で採れるという「褐炭」が可燃性の高い危険物であることに注目したい。この視点では石を磨く行為自体が緩慢な自殺でもありうる。そしてそれは欲望と人命をトレードする炭鉱の仕組みにも連なる。石炭から焼き上げられた「桃色煉瓦」で固められた小径は、地下深くに埋もれた坑道の映し鏡のようにも見える。日々地上の坑道を歩き、炭を磨く「老人」に私はまだ、消えていった者たちへの哀悼の可能性を読んでいたい。曰く、磨き上げられた褐炭は<黒玉>と呼ばれ、モーニングジュエリーとして珍重されたという。

坂崎かおる「フラミン国」:4点

名札、スクラップブック......動物園を暗喩に無数の入れ子構造が展開され、クローズアップとロングショットのいずれにも堪えうる作品になっている。加えてそのうちのいくつかが現実世界を包括しているようにも思えるという点において、作品外部に対する目配せが嫌味なく織り込まれている。文体面では、人名や動物名をふんだんに用いることで紙面全体にカタカナが浮き上がり、無国籍性が強調される。

「フラミンゴの檻に屋根がない」理由を巡る一連の展開は<はじめから自由を奪われていた>のか<環境的に自由が失われた>のかに関する議論であり、「スヒョンさん」の「どっちの話の方がよかったんだろう」に<どうせ飛べないならはじめから羽を切られていたほうがよかった>といった言葉を補うことは容易である。しかし重要なのは、この市立動物園にははじめからフラミンゴなどいなかったということである。飛べないフラミンゴが存在しないという二重否定によって、ここに屈折した希望めいたものが匂い立っている。

この少し前に二人は、看板も何もない空の檻を前でスクラップブックをたよりに「インドゾウののそりのそり」や「クジャクのラッパのような空気の震え」を想起している。そもそも動物たちは解放されたのではなく「他の動物園に引き取られ」たのであり、その残骸である空の檻さえもスクラップブックという<イメージの動物園>を支点に、容易に鑑賞対象として再演されてしまう。本作はわたしたちがあらゆるものを蒐集し分類し観察する限りない欲望に駆られていることを明らかにする。しかし同時に、わたしたちは動物園なくしては<動物たちを想像すること>自体が不可能であったことに注意しておきたい。町中に「動物たちの看板」がかけられるラストは、あらゆるものが分類と観察の対象でしかありえないという醒めた現実を突きつけると同時に、想像の中において町中に動物が解放されたかのようにも映る。

ところで、一見するとこれは日本人の「ハル」と韓国人の「スヒョンさん」にまつわる物語と読めるが、「ハル」もまた韓国で一般的に用いられる人名であり、その来歴は確定し得ない。これは無意識的なイメージの中にレッテルが内包されているという話であると同時に、それをことさらに暴きたてること自体が極めて分類主義的な欺瞞である、というダブルバインドを浮き上がらせる。「ノスリ」が「野を擦る」に由来するのか「野のスリ(韓国で猛禽類によく用いられる語)」であるのかが決定不可能なように。

左沢森「ハーバード」:5点(勝ち抜け)

時折定型をかなり崩したものが見られるが、原則的には短歌の連作として読んだ。引き続き都市のイメージであり、都市の多視点性、物質と情感の混淆といった特徴を表現するフォーマットとしての連作短詩の適性に極めて自覚的である。それこそ「ハーバード左沢森」というタイトルと作者名の連続がすでに五七を刻んでおり、都市の多声性の表出としての本作に対する起句のようにも見える。加えて1ページ目では「文字」→「目を離す」「都心」→「東京」「ながい」→「500年」「タイル」→「道」と各首の間でイメージのパスが綿密になされることで滑らかな導入が果たされる。

「銘菓」が晴れた昼下がりを中心に据えたのに対して、本作では冬の長い夜が匂う。形式面で言えば下の句の句跨りと大胆な字余りが目立ち、これがだらだらと伸びてゆく都会の夜、それも上京した若者であろう作中主体の、寄る辺なさと精気が混じり合った独特の夜の長さの実感を醸し出している。

加えて、一行20字の原稿用紙で指定されるBFC(noteの画像では一行約23字になっているが)では、短歌はほぼ必ず二行にわたってしまう点に着目してみよう。すなわち読者は首を読み始める瞬間、隣接するその首の末尾を視界の端に入れざるを得なくなる。いわば読者は純粋な一回性の体験として首を読み得なくなり、ある種の既視感もしくは予言めいた感覚を抱えながら情景を立ち上げてゆく。わたしたちは心の片隅で<言葉を思い出しながら>各首を読み終える。つまり本作を読むことは必然的に、思い出すこと、過去を味わい直すことを要請する。ここにおいて、都会の夜に対する読者個々人の印象と作品世界とを接続する基盤が顕れ、本作を単なるありふれた都市の群像もしくは作者への共感にとどめない。あるいは首のはじめと終わりが結びつく読み味自体が、いずれ明けてゆく夜、時間の円環を想起させるとも言える。わずかにズレながら連なる時間の円環表現によって、本作に詠われた都会の夜に対する実感は時空間的な広がりを見せる。紙幅の制約によって<文字通り>折りたたまれた言葉が、逆説的に永遠を想起させる。

最後に紙幅の関係上、一首のみだが取り上げてみてみよう。

「10秒 20秒 30秒 文字を読むとき息を止めてる」

「ハーバード左沢森」の五七と「文字を読むとき息を止めてる」の七七に挟まれた「10秒 20秒 30秒」は実際の文字数以上にそのリズムを崩して響く。ここでは短歌の韻律とタイマーめいた無機的なカウントのリズムが相克しあうことで、読者は声を失ったような一瞬の戸惑いに見舞われる。加えて一字空きが視線のリズムを制御し、一方で二/三句目の「にじゅうびょうさん/じゅうびょう」の切断が意味と秒数の区切れを撹乱する。視覚、音、意味の不協和に乱された読者の呼吸を見透かすように「文字を読むとき息を止めてる」が響く。

また次の「目をはなすと信長はもう死んでいて夜のあかるさ都心のひろさ」を読むに、作中主体が読んでいた「文字」が「信長」にまつわるものだった可能性が浮かぶ。「信長」は息を止めて物語を読んでいる間は生きているが、「目をはな」して息を吐いた瞬間、入れ替わるように「死んで」しまう。ここには文字と読み手、生と死、現実とフィクションの関係性が端的に詠まれているように思える。

伊島糸雨「Lata-Echne」:2点

他三作と比べて<純粋な物語世界の構築>に多くが費やされているように読める。前作の「爛雪記」と同じく、一見すると神話や異民族の文化資料として映るが、ある種の多自然主義的な世界との関係の取り結びにまつわるものだと解釈することで、より切実な現実への影響力を読み込めるだろう。

タイトルの「Lata-Echne」は作中の註によれば「母の呪い」ということだが、祖母以前から繋がる因縁を伝え続ける本作の構成自体がある種の「呪い」でもある。書くことは記憶をとどめ続けることであり、書き続ける限りにおいて愛憎は続く。しかし書かなければ愛していたことも、憎んでいたことも全て消えてなくなってしまう。これはすなわち「呪い」が<祈り>として機能しうることの端的な指摘である。

この<書き続けられてゆくこと>が註の多用や、引用という形式から構造的に立ち現れてゆく点は本作の達成であろう。だが同時に、これが現実の何にも繋がらない<純粋な物語世界の構築>の中で試みられていることをどう解釈するかが問われる。これは単なる現実世界へのアンカーなのか、それとも独立した世界をつくることの不可能性にまつわる問答なのか。この物語が現実と見分けがつかないほど、あるいは現実を包み込むほどに育まれたならば、その答えも見えうるかもしれない。この評点は単独の作者による閉じた物語に対するものであり、本作は公開され、流布され、現実世界の中で実行されてこそ輝きうるのではなかろうか。