1回戦ジャッジによる作品評 遠野よあけ

おもしろさとなぐりあいを求めて

遠野よあけ

■ジャッジ評序文

ぼくが一回戦のジャッジを行うために設定した評価基準はふたつです。

「おもしろさ」と「なぐりあい」です。

そして公平なジャッジはあまり考えずに評を書きました。理由は、そもそもこの公平というやつは、人間には不可能だと思うからです。不可能なことは目指さないほうが健康に良い。もし本当に公平なるものがあるとすれば、それは冷たい物理法則でしかないとぼくは思います。だから、ぼくという人間がジャッジをしているという偶然性や固有性をまったく排除せずに評を書きました。ぼくの身体、能力、人生などなどが評価にはつよく影響しています。しかし、だからといって作品に対して不当な評価はしないように極力気を付けています。それは作者と作品に対して失礼になりかねないので。あと、そう、「公平な批評」とか「公平な文学」って、もう字面からして退屈そうに思えるので、そういうのは目指さないです。

かといって、ぼく個人の好みは、評価にあまり反映されていません。でもその影響をゼロにすることはできないので、若干の影響はあるはずです。しかしまあ、僕の好みなど、批評や文学にとっては心底どうでもいいものです。じぶんの好みと、対象の価値とを区別できないと批評を書くのは難しいです。でも同時に、好みとは、100%排除してしまえばそれはそれで文章がつまらなくなるやつでもあります。厄介ですね。

また、書き手の意図というものはあまり気にしませんでした。でも作品の意図は気にしながら読みました。なので、書き手となぐりあうというよりも、作品となぐりあってみたつもりです。結果として、それは間接的に書き手とのなぐりあいにもなっているとは思います。

技術(文体、テーマ、モチーフ、実験性、物語性、語彙の選択、リーダビリティなど)についてもよく見るようにしましたが、評価に直結していることは少ないです。高い技術には敬意を払いますが、それとおもしろさはまた別物だと考えています。強いて言えば、作品のもつおもしろさのポテンシャルを引き出している技術には高評価を、逆にポテンシャルの足を引っ張っている技術が目立つ場合には低評価を与えています。

最後に、最初にあげたふたつの評価基準について少し詳しく書きます。

「おもしろさ」は、フィクションにとって根源的で大事なものだと考えています。驚き、わくわく、感情の揺さぶりなど。そうしたものを受け手に与えることができるからこそ、文芸という表現形式は社会のなかでつよい存在感を得ることができているのだとぼくは思います。ただこのおもしろさの比較というのは、定量化がほとんどできないので、そこはもうジャッジとしてのぼくを信頼してくださいとしか言えません。なるべくファイターのみなさんが不当や理不尽を感じないようなものになるよう心掛けてみたつもりではあります。でもそうしたものを感じた場合は、BFC2のなかでなぐりかえして頂ければと思います。逆に、作品評に心動かされた場合にも、同様になぐりかえして頂けたらジャッジとしてうれしいです。

また、おもしろさのポテンシャルが見えているのにそれが上手く引き出せていない作品に対しては減点しています。他方で、ポテンシャルが見えていること自体が魅力(何か新しいものが立ち上がってきそうな予感)に感じられる作品は加点しています。

次に「なぐりあい」です。殴り合いと言っても、直接的に手で殴りあうわけじゃないですし、これはもうBFC特有の用語ですね。西崎さんが書いたnoteの文章を読むと、映画『ファイトクラブ』などの作品からインスピレーションを受けて始まったのがBFCである、みたいなことが書いてあります。あの映画における「なぐりあい」とは、それを通じてひとりの人間としてのポテンシャルを互いに引き出すような何かでした。それによって主人公たちは資本主義を相手にテロへと突き進むわけですが、他方で、たしか「お前、今日からすっごい勉強してすごいやつにならなかったら今殺すからな!」みたいな雑で理不尽な暴力を受けたかわいそうなやつが劇中に登場したと思いますが、ぼくはあれもある種の「なぐりあい」だったと思っています。きっとあのかわいそうなやつは、あの後家に帰って本当に猛勉強を始めたことでしょう。あんな目には遭いたくないけれど、ある意味で「なぐりあい」のわかりやすい一例だと思います。

相手に働きかけることによって、相手のポテンシャルを引き出すようなコミュニケーション。ざっくり言うとそれが「なぐりあい」なのではないかとぼくは考えます(批評にも似ている気がします)。それによって何か新しいこと、何かおもしろいことが起こるのを、ぼくはBFCという文芸トーナメントに期待していますので、ぼくが期待する現実が近づいてくるようなジャッジを目指したいと思っています。

それでは、各作品の評にいこうと思います。

■Aグループ作品評

「青紙」 竹花一乃 2点

寿命申告制という社会政策によって混乱する社会を描いたディストピアSFだけれど国家と国民の対立構造が話の中心となっていてそこはアイデアが古いと感じたので点数を低くしている。「青紙」という魅力的なガジェットが登場するのだから見たことのない社会の混乱を読みたいと思ってしまうがそれは描かれない。既視感を覚えるディストピアSFは退屈だ。この小説内で起こる近未来の出来事は、すべて既知の権力構造によって回収されてしまうのも面白みがない(男女対立、監視社会など)。すべては国家の掌の上。しかし公文書すらまともに管理できないいまの日本社会からは、国民すべての寿命を管理する監視社会のリアリティは遠く感じる。「これはフィクションだから」という考え方もあるけれど、その弁明を出した瞬間にディストピアSFの魅力は消えてしまう。語り手の「俺」はすべての混乱が国家の権力によって回収されていく現実をただ見つめるだけだが、できることなら彼には社会構造や人間の生に対して、雫一滴ほどの大きさでもよいので破綻を示唆する穴を開けてほしかった。

要は、もっと遠いところへ読者を連れていく小説が読みたいと思ってしまう小説。

「浅田と下田」 阿部2 4点

短いタオル一枚で男湯に入ってきた浅田(小学校高学年女子)は失踪した父親を捜していると下田に言う。下田はその捜索に協力するため「蒸発」する。蒸発は文字通りの蒸発で、彼は湯気となって、それから毎日、浅田の父親が来ていないどうか銭湯を監視する。後に浅田の父親は家に戻ってくるが、また浅田に声をかけられることを湯気の姿で下田は待ち続ける。気の狂ったプロットで最高に良い。「蒸発」が失踪の比喩ではなく物理的現象としての気化を意味するという発想がこの作品の肝であるかと思いきや、序盤で描かれる浅田と父親の奇抜さがかわいくおもえるほどの下田の歪さと実直さが顕わになるラストが読者をさらに未知の感覚に引きこんでしまう。

下田は約束のために湯気の世界で待っている。浅田と交わした約束の本当の意味を彼は知っている。「銭湯はこれから毎日おれが来て見張っとくから、浅田は別のとこ探しなよ」と彼は言った。浅田は別のとこ探しなよ。浅田は銭湯だけを探していてはいけない。長い人生を銭湯で父親を捜すことだけに費やしてはいけない。そんなおかしな振る舞いはめて、家に帰っておとなしくまともに苦しまなくてはいけない。そうして人生の一時期を耐え抜き、自分の人生を動かしていかなくてはならない。そのために下田は家に帰ることをやめる。帰るきっかけに出会うまでは。

きっかけとは、人生にとってなにより大切なもので、下田は浅田に「別のとこを探す」きっかけを与え、そのきっかけを生み出すために彼は家に帰ることをやめる。誰しも経験があることかもしれないが、子供の頃のささいな家出というやつは、きっかけさえ与えられてしまえばいつでも家に帰ることができる。同時にまた、きっかけが得られないまま見知らぬ道を何夜も何日もさまよい歩くことだってある。下田は浅田に、家に帰るきっかけを与えた。誰かの人生を動かそうと決意したとき、それは自分の人生も動くことを受け入れる必要がある。そして自分もまた誰かにきっかけを与えられることで、また次の人生へと動き出す。しかし相手の人生を動かす瞬間には、自分への次なるきっかけを打算的に予知する暇はない。「銭湯はこれから毎日おれが来て見張っとくから、浅田は別のとこを探しなよ」という一言を口にしたとき、下田は静かに慌てることなく、誰かにきっかけを与えることの重みを受け入れた。その凄みがこの小説の核にある。いつか心の癒えた浅田が、本当に湯気の下田に声をかけてくれるかもしれない。その瞬間が来る気がする。きっかけの予感。それは浅田と下田と僕とあなたに等しく訪れる。僕が誰かにきっかけを与える予感。誰かが僕にきっかけを与える予感。きっかけの予感は湯気のようにこの世界に隠れていて見えないがそこにある。

「新しい生活」 十波一 5点

最初の一行がコロナ禍を連想させるが、そんな感傷はこの作品の片鱗に過ぎず、つづくこと、とまること、断絶することが現代に留まらず人類史や地球史にまでスケールを広げていく。

「飯能行きで飯能まで行く珍しいこういうことはなかなかない」

西武線ユーザとしては溢れんばかりのリアリティを感じざるを得ない文章だ。そう。西武線ユーザが「飯能行きで飯能まで行く」ことはとても珍しい。ときおり、このような希少な連続性が生活には現れる。僕たちはそのような生活のなかにふっと湧いてくる連続性にあまりに鈍感だ。

「進化したコクとフレーバー(当社比)、これではだめだ」

何がダメなんだ。その理由は知らないけれど、とにかくダメなんだ。大事なのは、この、言うべきことを言い表せていないという直感だ。理屈はあとでいい。ダメと感じる反射を研ぎ澄ませなくてはいけない。「これでは進化が言い表せていない」その確信。確信は、他者への説明よりも、自分の理解よりもずっと速くやってくる。そうでなければ確信ではない。

「練馬区全域雨であるのがよくわかる 猿人だったときのなごりだ」

そんなわけあるか……という理性よりもことばが速い。

「潰そうとされる蚊の方からみたら手がのびてきておそろしかった」

人の手はどこまで遠くまで伸びるのか? すくなくとも蚊の制空権はほぼほぼ人の手が届く範囲だ。蚊である僕は思う。この手はどこまで伸び続けるのか? 心配になってしまう。そんなに長く伸びてしまった手は重くないのだろうか?

「あなたからみるわたしがいておしまいに少し笑った顔をしている」

僕らの表情はいつだって誰かにその連続性を担保してもらっている。もちろんおしまいまで。誰かの視線が、僕らの連続性と断絶性を作り出している。

「観覧車で地を離れている間にも世界人口はやや増えたらしい」

ここに至って、断絶性と連続性が乖離し離れていく。そのふたつには実際のところ、因果関係という論理は働いていない。世界が停滞している間も世界は続いている。地上から離れた僕らはそのことをぼんやりと知る。らしい。

「あるのなら湯豆腐の湯の中などにあるであろう愛 定時配達」

おぼろげな愛は常にあなたに届いている。僕は湯豆腐の湯を飲まないことが多い気がするので、そのことに気が付かなかったけれど、そもそも僕がこれまで出会った湯豆腐の湯に愛があったことなどあったのだろうか。おそらくあったのだろう。ところで愛の定時配達はいかにも疎ましい。押しつけられている感がある。そうしてみんな、大事なものの提示配達をキャンセルしてしまった後で嘆いている。無料キャンペーンはとっくに終わっていたことに、いまさらのように気が付きながら。

「動物の中では話のわかる方なカラスが相槌をうってくれてる」

言葉も視覚(光)も、僕たちの断絶を連続性に読み替えてくれる。断絶と連続に実は違いがないことに気が付かされる。カラスと話したことのある人ならわかってくれると思う。

「そういえば死の瞬間に体重が軽くなるって話はどうなったの」

それな。

「湯気ならば集めたくなる湯気そして湯気に境界は存在しない」

今更言うことでもないけれどこの作品には句読点があまりに少ない。本来なら分け隔てられているはずの文と文とが接続されている。かと思えば、ふっと空白が文と文の間に挿入されて文と文とが断絶されている。その規則性は僕などには読み取れなかったが、ここで規則性なんて理屈を持ち出してくるのはいかにもダサい。それからBFCのフォーマットゆえにこの作品には紙面上の改行が適宜挟まれている。一行の文字数は物理的に決まっている。文が文ゆえにどうしても人の目に現れてしまう断絶がそこにある。本来の文というものがあるとして、そこにはきっと紙面上の改行などないはずだ。人間の世界はどうしても窮屈な改行を必要とせざるをえない。人は恣意的に連続と断絶を作り出してしまうし、ときには物理的事由によってもそれは起こる。湯気に境界が存在しないなら、湯気となった下田は、きっと改行なしに文に向き合っているんじゃないだろうかとふと思った。

「もうすでに間にあってない時にだけ精確な動きをみせる身体だ」

いつだってそうだ。いつだって。

「2年前埋めた金魚を思い出す 赤い夜がやってくるだろう」

思い出がときに現実を塗り替えてしまう。一秒前から断絶され、二年前と連続するいま。時間の流れは人間に従属しているが、いつも僕らはその能力を持て余してしまう。

「むしとりのしょうねんから小銭をまきあげてそれでよかった90年代」

どうして僕らはかつて心に抱いた善悪の価値観を反転させてしまうなどという野蛮なことができてしまうのだろう。

「ベットまでガソリンの音が響いている小さくなるから動いているだろう」

聴いたこともない「ガソリンの音」が僕の耳から離れない。ずっと遠くで、あるいはずっと近くで、確かに響いている。耳をふさぎたいわけじゃない。あの音を止める方法をずっと考え続けている。

「押入れの隙間から部屋をながめる 誰もいないはずで誰もいない」

ずっと見ている。誰もいない場所を。何かが続いているのは、いつだって誰もいない部屋なんだ。それに何かが始まるのだって、いつだって誰もいない部屋なんだから。ことばをことばとして使いたいなら、あなたもまた部屋から目を切ってはいけない。押入れの隙間は既に目の前にある。空白。誰もいない。

「兄を守る」 峯岸可弥 1点

これは批評家の僕が仕事の範囲として評価する作品ではないため1点としました。

ティム・バートンが映像化するといい感じになるのではないかというたたずまいの作品であり、そしてそれ以上のものがあるとは僕には思えなかった(つまり文芸では不利な試み)。けれど、こうしたことばから立ち上がる世界からこそ大事なものを読み取ることのできる読者もいるのだろうという気もしている。しかしあまりにも想定読者が狭いため、僕は評価できないし、なんでもありの異種格闘技的性格のブンゲイファイトクラブとも相性が悪いように感じる。相性のよいジャッジと思う存分なぐりあってほしいが、僕はなぐりあえない。

とはいえ目を引く映像的表現は随所に見受けられる。曲芸師のイバンの登場シーンは印象深いし、アラセリスという謎の固有名がある瞬間にぽんと鳩の姿をまとって読者の脳裏に浮かび上がる様は仕掛け自体がイバンの奇術のようでもある。ケルベロスの身体にうごめく無数の目玉が、「あなた」と同時に「本」を見下ろしている描写もまたこの小説世界の意味を映像的に示唆している。イメージの連鎖によって物語と感情が駆動し、読者はその映像的な導線によってラストまで一息に連れていかれてしまう。ただそうした映像的スイッチがあまりに「それっぽい」のが気になる。つまり、「この描写はこのように読んでください」という但し書きがついているように感じられてしまい、その但し書き自体に魅力を覚える読者にとっては快楽となり、そうでない読者にとっては説明過多に感じられる。映像的な言葉の射程で言えば、前述の「新しい生活」のほうがより広い読者を獲得できるポテンシャルをもっていると言わざるをえない。

ほかのジャッジがこの作品となぐりあっている文書を読みたい。

「孵るの子」 笛宮ヱリ子 4点

女性の、しかも少女の身体的性徴を主題としていることで男性である僕からは遠さを感じざるをえない小説だ。そのうえなんと、この小説はなぜか関西弁で書かれている。標準語しか流暢に話せない僕としては二重に遠い小説であり、しかしそれでいて魅力は伝わってくるのでがんばって読んだところ、この「遠さ」はとても重要なキーワードだとわかった。

物語には二度の山場がある。一つ目は、語り手の少女が墓に埋めた髪の毛や爪(それは少女にとって生まれなかったじぶんの子どもでもある)をつらい夜に思い出す場面。そしてもうひとつは風呂場で初潮を迎えた少女が、経血と思われるものを呑み込む場面。前者と後者では少女の「いのち」に対する態度がまったく変わっていることに注意するべきで、性徴による繊細な変化をこのように描いた物語を僕は初めて読んだと思う。

とはいえ男性である僕にこの物語の繊細さがどこまで読めたというのだと問い詰められたら「正直よくわかっていない」と答えざるをえないがそれはこの小説が最初から織り込み済みの回答に過ぎない。女性身体を巡るこの小説がなぜ関西弁で書かれているのか、それは語り手と読者(特に標準語を使う男性読者、つまり僕のようなやつ)の間にある遠さが、物語とことばの二つの階層で表現し強調するためだ。そうした点でマジョリティほど読みにくい小説だと言えるわけだが、事態はそんなシンプルには収まらず、これはおそらく女性であっても読みにくいと感じる読者は少なくないと思われる。ということを男性である僕が考えことばにすることは大変難しいのだけれど、これはあくまで一般論として、女性の生理には個人差があることは事実で、それを踏まえて考えたときに、果たして「じぶんの経血のなかの卵子を、いつか生まれてくるじぶんの子どもとして口から体内に迎え入れる」という行為に素朴に共感できる女性が多数派であるだろうか? いやそれ以前に自分の髪の毛や爪をお墓に埋めるという儀式めいた行いを、少女時代に経験した人はどれくらいいるだろうか? おそらくは、じぶんの身体がいつか産むかもしれない「いのち」に対してここまで繊細な感覚で向き合う経験をした人は少ないだろう。この話のなかで「さっちゃんとワコちゃん」という名の友人たちや、お母さんに対して、語り手の少女が「遠い」と感じるのはつまりはそういうことだ。僕のような男性読者だけでなく女性読者にもこの小説が「遠い」と感じる者はいるだろうと僕は思う。女性にしかわからない女性身体の性徴と「いのち」への感覚を主題としながら、男性にも女性にも遠い物語としてあるこの小説は、だから単純な男女の分断を生み出さない。読者は性別に依存せずに「遠さ」を蝶番としてこの作品について話したり感想を述べたりすることができるだろう。「よくわからない」「ピンとこなかった」といった感想は、この小説に限っては実に真っ当で誠実な感想と言ってもいい。そのような感想を抱いた方とは心のなかで「わかんないよね!」と握手したい気持ちだ。前述したとおり、僕も「正直よくわかってない」のだ。とはいえ「わかんないよね!」で片づけていい問題でないことは明白なのだから(ジャッジとして講評しないといけない、からではなく、ふつうに女性身体に関して全く無関心というのは大人としてまずいので)、どうにかこうにか、僕に言える範囲のことばで嘘をつかずに、この小説で何が起こっているのかを書いてみたのがこの文章です。

〇Aグループ結果

「青紙」 竹花一乃 2点

「浅田と下田」 阿部2 4点

「新しい生活」 十波一 5点

「兄を守る」 峯岸可弥 1点

「孵るの子」 笛宮ヱリ子 4点

〇勝ち「新しい生活」 十波一

■Bグループ作品評

「今すぐ食べられたい」 仲原佳 3点

人の能力にさまざまな適性があるように、牛にもまた個体ごとに能力の適正があるのかもしれない。重いものを運ぶのが得意な牛、走るのが速い牛、人間の美的感覚を刺激する牛、子をたくさん産める牛、たくさん草を食べる牛、そして人間が極上の美味に感じる牛もいるのかもしれない。……いや、本当にそうなのか?(笑)と、真面目に考えるのがなんだか馬鹿馬鹿しくなってしまう脱力系の物語であるけれど、少なくとも語り手の牛は大真面目だ。じぶんの食牛としての絶大なポテンシャルを確信している。根拠はないのだけれど、あまりに強い自己への信頼を持っているので読者は「そうなんだな…」と思わされてしまいそうになる。でもまったく根拠ないですからね、この牛のやつ!(笑)

インドの牛が食べられるためにフランスへ行こうかと迷い、しかし徒歩で行ったら一ヵ月かかってしまい自分の食としてのポテンシャルの最高潮が過ぎてしまう……などと真剣に悩んでいる様は実に滑稽で微笑ましく、というかその真剣さに人間としてうまくついていけない気持ちがあるけれど、なんだか嫌いになれない。たぶん語り手が真剣に悩んでいるのが伝わるからだと思う。

それでも4点ではなく3点にした理由は、物語のなかで「食」と「宗教」がうまくかみ合っていないからだ。宗教的理由によって語り手は最後まで食されないという設定に問題はないけれど、そうして場面設計としての宗教にしては、「ヒンドゥー教」「ガンジス川」「解脱」などのキーワードが重々しい。食と同じくらい宗教の存在感がある。しかし、この作品が本当に宗教的について上手く書けているかというとやや疑問だ。僕は宗教にまったく知識がないので、もしかしたらなにかヒンドゥー教に関する深い考察が書かれている可能性は否定できない。だが僕はそうは感じなかったし、僕でも一読して理解できる内容までしか書かれていないように思う。そうであれば宗教について書かれた文章はもっと圧縮すべきだっただろう。食と宗教というふたつのモチーフが同じくらいの存在感を示しているために、ラストシーンの余韻がぼやけてしまう。解脱と食は果たして関係があったのだろうか? あったとしても、それは最後にぽんと書き添えるだけで読者に伝わるものだったのだろうか? ラストから読み取れることは「人間は、輪廻の向こう側も、食べられなかった牛の味も等しく知ることができない」という情感だが、しかし僕はそんなわかりきったことよりも、牛の過剰な自己への謎の信頼のほうが読んでいて面白かった(あんなに自分の美味しさに確信を持った牛なんて初めて見た!)。だから僕はそここそがこの小説の主眼だろうと思って読んでいたのに、終盤で梯子を外されてしまった気分になった。牛が炎に飛び込んだ場面を読んだとき、日常会話のなかでいきなり話題を変えられたような違和感を覚えたし、その違和感は最後までもやもやとなって残った。そうしたチグハグ感を覚えてしまったことが、3点をつけた理由となっている。食のモチーフ中心に書き切るか、あるいは食と宗教の関係にもう少し踏み込むことに成功していたら、4点以上の可能性があったように思う。

「液体金属の背景 Chapter1」 六〇五 4点

「人がはねられた。」という書き出しはいかにもふつうで弱い。この小説に相応しい、この小説でしかありえない書き出しの一文だったのか? 作品全体のおもしろさとは別の問題としてやや気になった。その手前のシモンドンの著作からの引用も、原稿用紙6枚という制限のあるBFCでエピグラフを置くのは本当に有効な戦略なのか、このエピグラフは削っても、作品の面白さは損なわれないのでは? 少なくとも、このエピグラフが効果的に作用する読者は、シモンドンについて多少の知識がある場合に限るのではないか? エピグラフが絶対的に悪手であるとはまったく思わないけれど、原稿用紙6枚の冒頭に付与する引用であれば、もっと切れ味鋭い文章を置くべきだったのはないか。それは難しいことだろうけど不可能ではないはずなので。タイトルの「Chapter1」についてもエピグラフど同様の思いを抱いた。これらの仕掛けは「結末の予見的表現かつ、作品の雰囲気を向上させている」以上のことばや感覚を、読者から引き出すことができるものだっただろうか? あえてこうした技を使うなら、より研ぎ澄まされた技術でなぐりあってきてほしかった。

ここまでまだ本文の一行目しか触れていないが、肝心の本編はおもしろい。語り手は突如としてアクシデントに巻き込まれ、謎の男に追われ続ける。このときの描写はいちいち丁寧で上手い。とにかく逃げたくなる気持ちを盛り上げてくれる。特に、受付机の横から顔をのぞかせたときに男と目が合ってしまう場面と、クラクションを鳴らした隣の車に目をやると男が乗っていたことに気が付く場面は、本当に嫌になるほど逃げたくなる気持ちが煽られて読んでいて楽しい。それでいて、逃げている間、語り手にも読者にも何が起きて何が進行しているのかがわからない。このわからなさが、現実パートと液体金属パートの間にも横たわっていて、物語と作品の構造がうまくかみあっている。ひたすら逃げ続ける語り手は、終盤でついに逆に追い続ける者に転化する。語り手は「どうしてあなたが逃げるの?」と疑問を抱えながら男を追い始める。わからなさに急き立てられて動く語り手が、わからなさを読者に感染させる。そして小説はそこから液体金属パートに移り、読者に感染したわからなさの正体が明かされる。ところでしかし、僕はこの謎解きパートに書かれていることが実はよくわかっていない。つまり僕に感染したわからなさの正体は、再びわからなさとなって立ち現れてきた。いやこれは単純に僕の理解力不足なのだけど、最後に神なんてことばが出てくるあたり、読者の理解の外へ外へとひたむきに向かう小説のことばたちの疾走感が伝わってくるようで、わからなさがわからなさだったとしてもこのオチは楽しい。どうやら液体金属パートで明かされたことによれば、何者か(液体金属自身? これもよくわからない)が計画したシステムの動作状況を、現実的に描写されたものが現実パートだったようだ。しかしそれを「現実パート」などと呼ぶのも変な話で、現実と虚構、物理演算とシミュレーションといった二項対立がこの作品内で起こっていたことなのかと問われると、正直それもよくわからない。またここにもわからなさが現れた。物語内の出来事を三つに区分すれば、「逃げ続ける、追い続ける、真相が明かされる」となるのだろうが、これらはどれも読者の理解から遠く遠くはなれていくような読み心地があり、真相を明かされてもなおまだ僕は、語り手とともに謎の男を追いかけている気分が抜けないでいる。ただただわからなさに急き立てられて一気に読んでしまった。SF的なオチをきちんと理解できなかったことは本当に申し訳ないけれど、僕はこの小説をとても楽しく読ませて頂きました。ところで、正直に言えば、僕にとってこの作品最大のわからなさポイントは、「六〇五」というペンネームでした。部屋番号かなにかなのか……? わからない。

「えっちゃんの言う通り」 首都大学留一 4点

抜群におもしろい。いったいなぜ通勤でこんな理不尽な苦労をしなくてはいけないのかまったくわからないけれど、その理不尽すらも登場人物たちとともに楽しんでしまった。「山手線がランダム運行する」というしょうもないワンアイデアだけで最後まで楽しく読まされてしまったことには脱帽する。読後に冷静に考えれば、「規則正しい仕事と生活のサイクルを求められ続け疲弊した会社員たちが、そのサイクルを馬鹿馬鹿しく破綻させてくれる存在(えっちゃん)に出会い、抑圧されていた個人的な感情を解放し、同じ境遇の会社員たちと共感で繋がる」といった風な解釈もできることはできる。しかし、作品の文章に対してこうした解釈のつまらなさといったらどうだろうか! まったく無粋極まりない解釈になってしまう。「えっちゃんの言う通り」という鈴木のことばに何かを付け足す必要は何もない。えっちゃんの言う通り。鈴木はきっと、ただそう一言言いたかっただけなんじゃないだろうか。えっちゃんの言う通り。癒えてよかったね、鈴木。

「靴下とコスモス」 馳平啓樹 5点

「靴下を落とした。左右どちらか片方だけが手元から落下した。」素晴らしい書き出しであって、ここだけで5点がほぼ決まりました。

引用した二文の直後に、この場面で語り手は洗濯ものを干していたのだとわかる。読者のなかにも、洗濯ものを干すときに、うっかり片方の靴下を落としてしまった経験のある人は少なくないと思う。靴下が手元から階下に、あるいは単に足下に落ちる。落下する靴下を見ている刹那、人はなにかを思考するはずだ。それが何なのか、とてもことばでは言い表しずらいが、靴下を手元から落とさなければ出会うこともなかったかもしれない思考がほんの一瞬現れ、そして大抵の場合、「落とした靴下を拾おう」あるいは「落とさなかった靴下を先に干してから拾おう」といった現実的な思考によって、落下する靴下が人にもたらした刹那の思考は立ち消えてしまう。それは二度と戻らない。この小説は、そうした人生の隙間隙間に現れるかすかで弱弱しい思考を救い上げることばから始まっている。この点がとても素晴らしい。おそらくこの小説は、落とした靴下が導く思考を粘り強く言語化していくに違いない、と期待が高まる。実際この小説はそういう小説だった。予想が当たってとてもうれしい。やったぜ!

語り手の落とした靴下は階下の部屋の柵にひっかかったまま、数十日間放置される。なぜかその部屋の住人は、靴下を回収せず野ざらしにしている。語り手は、日々その靴下をベランダから見下ろし観察する。夕立に濡れた靴下。毛羽立ち、色がくすみ、ごわごわになった靴下。嵐で吹き飛ばされるかと思ったが吹き飛ばされなかった靴下。毎日いつ見ても常にそこにある靴下。かわりゆく靴下。そして靴下を観察する語り手。語り手のことばは靴下観察描写のみであるが、その描写のなかにことばにならない思考や感情が渦巻いていることが察せられる。逆に何も思っていなければ、こんなに執拗に靴下を放置し観察したりしないはずだ。

ところで僕が少し残念に思ってしまった展開は、語り手が靴下に執着する理由がエピソードとして書かれている点だ。あってもいいけれど、省いてもこの小説は成立していたのではないかと思う。エピソードの描写自体は、抑制の効いた調子で語り過ぎることを慎重に避けていて、これが蛇足というわけでもないのだけど、冒頭とラストを繋げるだけならこのエピソードは削れたと感じた。ただもう少し注意深く読んでみると、僕はKという登場人物を上手く読めていないことに気が付いた。冒頭とラストを繋げるだけであれば、Kもまた省ける要素だ。しかし上手く言えないが、Kのほうはこの作品に書かれたほうがいい気がした。

Kが何をしているかを思い出してみると、なんやかんや語り手に話しかけている。しかし語り手はあまりKのことばを受け止めているようには思えない。妙な距離間だ。この距離間を理解するためのミッシングリンクが、前述のエピソードのように思えてくる。語り手は過去にも靴下の片方を落としていた経験を語る。そして語り手はそのまま靴下の片方を紛失してしまった。それは不意にやってきた別れのようで、語り手はその別離をうまく受け入れることができないようだ。これは靴下を失くしたエピソードだけど、その後の語り手の執着からは、まるで身近な人間との別離を長い時間をかけて呑み込もうとする姿が重なっているように思える。それは孤独で長い時間だ。他の人とその経験を共有することはできないものだ。だから、Kはその話を「黙って聞いてくれた」のだ。

親しい同居人と同じ時間、同じ生活を続けていても、両者の間には別々の感情、別々の世界が存在するのがふつうだ。ことばにすることで共有可能な感情や世界もあれば、逆に共有不可能なものもある。語り手が過去に経験した別離は後者だった。だから、その別離が延長された時間のなかにいる語り手に、Kの声は届かないし、Kはその話を聞いて何も言わない。Kはただ語り手とともに生活を送っている。

だが物語の最後で、階下の部屋の住人から洗濯され丁寧に折りたたまれた靴下の片方が、色とりどりの紙で飾られた美しい小箱に詰められて、語り手のもとに届く。とてもとても些細だけれど、この場面では「Kと二人で開封する」ということばが書かれている。これがKの最大の活躍であり、Kが同居人である語り手にしてできることなのだ。靴下の片方が届くことは、語り手にとって過去から続いていた別離の延長時間のおわりを意味する。その瞬間に立ち会い、おわりの作業に手を貸すこと。それは他の誰でもなく、Kにしかできないことだ。誰かと共に過ごすことの最も重要な意味が、ここには書かれている。大事な瞬間に、そばにいること。語り手のその瞬間にそばにいるために、Kは、響かない小言を言い続け、Kの過去を黙って聞き、それでもずっと共に生活を続けてきた。靴下の片割れ同士が再会するとき、語り手とKの時間もまた少し近づいたのだ。Kにとってこの数十日間の出来事はそんな物語だっただろう。

しかし階下の住人はいったい何者で、何を考えて柵のうえの靴下を放置し続けたのだろうか? タイトルにある「コスモス」とは、階下の住人がベランダに飾った花のことだろう。コスモスが飾られた数日後に、柵のうえから靴下は消えた。であれば、階下の住人の方も、落ちてきた靴下が導く刹那の思考から、長い延長の時間が始まり、そしてコスモスによっておわりを迎えたのかもしれない。これは作中からうまく根拠を抽出することが難しい。しかし僕はそう考えるとこの小説がより面白く感じられる。「靴下を落とした。左右どちらか片方だけが手元から落下した。」この書き出しの一文が、語り手とKと階下の住人に、三者三葉の深い思考と長い時間を与えた。そう考えると、靴下が落下するだけの出来事が、ときには人の人生に大きく作用するという不思議なリアリティがおもしろくて仕方ない。それは誰の人生にも起こり得るかもしれない。

これを読んでいる読者の方のなかには、もしかしたら洗濯ものを干しているときに靴下の片方を落とした経験がない人もいるかもしれない。そんな人には、実践してみることをつよくすすめたい。まず外へ行き、靴下を一足買ってくる。次に、その片方を落としてみる。場所も時間もどこでもいい。不意の出来事でも、意図的な行為でもいい。洗濯ものを干していなくてもいい。家の中でも、路上でも、靴下を購入した店の前でも店のなかでもいい。手元から落下する片方の靴下がどのように落下し、どんな風に地面に落ちて停止したのか。語り手のように数十日も観察しなくても、その僅か数秒の靴下の動きが、きっとあたなにこれまで考えたことのない(だからおそらく言語化も意識することもとても難しい)思考を与えるはずだ。困難だけれど、もしその思考をつかまえることができたら、その瞬間から、あなたの「靴下とコスモス」の時間が始まるはずだ。

「カナメくんは死ぬ」 乗金顕斗 2点

「カナメくんは死ぬ。必ず死ぬ。」というワンテーマについての文章をこれだけの長さ飽きさせずに読ませる筆力はすごい。文体自体は平易で、書かれた文章をひとつひとつ抜き出してみると中学生にも書けそうに見えるけれど、おそらくこの小説を書ける中学生はほとんどいないと思われる。こうした小説は、読者によって思考や感情を触発される箇所がさまざまに散らばることになるだろう。読者の数だけ、立ち現れる情感があるわけで、その豊かさを実現させているこの小説は個人的にとても好みだ。

しかしBFCという媒体で読む作品としてはやや物足りなくもある。確かに読者によっていろいろな反応が期待できる作品ではあるけれど、その反応を引き出すきっかけは読者各位の人生体験につよく依存していて、テキストに内在しているわけではない。たとえば僕はつよいひっかかりを覚えることなく最後まで読めてしまった。作品のポテンシャルを引き出す起爆剤を、読者にすべて委ねてしまうのではなく、作品のことばのなかに仕込んでいたなら、僕はもっと高い評価を与えていたことだろう。非常に惜しい作品。もっと読者の胸ぐらにつかみかかる勢いの作品に仕立ててほしいと感じてしまった。

〇Bグループ結果

「今すぐ食べられたい」 仲原佳 3点

「液体金属の背景 Chapter1」 六〇五 4点

「えっちゃんの言う通り」 首都大学留一 4点

「靴下とコスモス」 馳平啓樹 5点

「カナメくんは死ぬ」 乗金顕斗 2点

〇勝ち「靴下とコスモス」 馳平啓樹

■Cグループ作品評

「おつきみ」 和泉眞弓 4点

こどもの成長の過程が月の満ち欠けに重ね合わせて情感豊かに語られている。語り手はこどもとの生活を噛みしめながら、やがて来る別れを意識してもいたようにも見える。語り手のことばは繊細にふたりきりの生活を切り取っていて、こどもの一挙一動をつぶさに語るそのまなざしと言語化の営みこそが深い愛が感じられる。この作品の一番の読みどころは、そのことばの連なりだろう。一文一文が読者の情緒に触れてくる巧みな小説だ。書かれている話のおもしろさで言えば、4点をぽんとあげられるレベルと言える。

しかし、実はそれだけならぼくは4点をつけなかった。理由は、あまりにも文章が繊細すぎるために、その繊細さを素直に受け止められる読者にしか響かないように思えたからだ。例えばぼくのような読者は、「母と子の生活」のみに焦点を当てたこの小説に引きこまれなかった。これは僕の小説の好みといった話ではなく、多様な読者が集まることが想定されるBFCの作品としては、あまりにも対象読者の範囲が一面的ではないかという話だ。そうした長所ゆえの短所がそのまま放置されていたなら、ぼくの採点はおそらく2点だっただろう。

いやしかしそれは単にぼくが読み落としているだけでは……? という不安に駆られて再度精読したところ、果たしてその短所への対策はきちんとなされていた。

「はらの内のピーナツの電影が消えた日、この家にあなたを迎えた日、あいだはおぼえておりません」

この一文は、作品中唯一の「こどもとの時間」の外にある語り手の人生について書かれている。おそらく語り手は流残の経験があるのか、あるいは何らかの事情で卵巣摘出手術を受けているのか、そのいずれかだと思われる。彼女の悲しみ(それは想像できないほどに深い)がここでは示唆されている。たった一文だが、この有無で他の文章から受け取る情報量は大きく変わって来るし、なにより「母と子の生活」からではフィクションのなかに引きこまれなかったぼくのような読者をつかまえるフックの役割も担っている(もちろんこの一文がすべての読者に訴求するわけではないが、そうした工夫がひとつでもあるかないかは作品の質をまったく変えてしまう)。作品のもともとのポテンシャルを全く損なわずに、むしろなお上昇させる形で、この作品が響く読者の幅を広げた一文があったからこそ、ぼくはこの作品に2点ではなく4点をつけた。

「神様」 北野勇作 3点

ほぼ無駄のない文章と、高いユーモア性でリーダビリティの高い小説になっていて、一気に読める。正体不明の神様の存在も、作品内で一定の緊張感を作り出している。しかし読書体験として面白かったかというと、その点においては他の作品に劣っていた。僕はこの「神様」という小説をある種の寓話として読んでみた。ヒトが集まって生きていくにはルールが必要だ。そのルールはヒトを縛り、ヒトを守り、ヒト人を高める。ヒトが多様化し、また知性の在り方も多様化するにともない、ルールは拡大し複雑化しついには自律する。作中の神様は、社会制度であり、法律であり、憲法であり、それ以外の様々なルールでもある。僕はここでそれを「計画」と呼ぶことにする。ヒトが集まって生きるための計画。ヒトのいまを守り、ヒトの未来を仮構する。そんな計画。作中で、神様こと計画は、拡大と複雑化と自律化を繰り返し、ついにはヒトの知覚を超えた計画(それこそ神だ)となる。ヒトである語り手には、どのような力が重機を動かし、いったいいつの間にプレートに完成予定日が書かれたのかが知覚できない。ヒトと計画の間にあるリアリティが精密に書かれているこの小説は、しかしそれ故に破綻がない。一文一文はもちろん、行間に至るまでとてもよく計算されて書かれている、つまりはこの小説自体がひとつの「計画」を成している。そして小説の最後は、その計画そのものの破綻を示唆して終わるのだが、それは「すべてが計画通りにいくとは限らない」と説明される。つまりは、「計画とは必ずしも計画通りにいかない」わけだが、そうした破綻はいわば想定内の破綻の枠を超えることはない。ラストの余韻の完成度も素晴らしいが、その余韻すらも小説内計画の枠のなかにある。この小説に書かれたことばから受け取る情感は、そのほとんどが既知のことばで言語化できてしまうのが惜しい(奇妙に聞こえるかもしれないが、想定内の破綻もまた既知のことばだ)。おそらく同じ物語でも書き方を変えることで、作品内に想定外の破綻(既知のことばで言語化不可能な事態)を組み込むことはできたようにも思う。あるいは、ラストの一行を書き換えるだけでも、それは示唆できたかもしれない。しかし「神様」はそうは書かれていなかった。既知のことばだけで言語化が可能な作品は、BFCのなぐりあいとしては物足りなく感じてしまう。

ここまで考えて、まだ語り手について考えを深めていないことに気が付いた。語り手についての情報はとても少ない。確実にわかるのは、「新火星」と呼ばれる放棄された神様たちの土地を、山の上から定点観測している人物ということくらいだ。そのことに気が付いて、この語り手の立ち位置に僕が感じた物足りなさが集約されているように思った。「新火星」の設定はいかにも魅力的で、「しんせかい」「しんかせよ」というアナグラムもおもしろい。しかし語り手は、その場所を山の上から眺めているだけである。決して、「新火星」で起きている事態に巻き込まれたりはしない。僕は読者としてのじぶんが、この語り手の立ち位置に重なるような気がした。とても不可思議で興味をかきたてる場所が目の前に開けているのに、じぶんに与えられた役割は、そのなかに一歩踏み込んで未知の出来事とことばに触れることではない。語り手と「新火星」との距離が、そのまま、僕と「神様」との距離に重なった。なぐりあうには、距離が遠すぎた。

「空華の日」 今村空車 4点

冒頭から不穏な空気が漂い続け、そしてそのまま終わる……読んでいる間ずっと「一体この先どうなるんだ?」とワクワクしながら読み進めるのがとても楽しかった! 読書体験には必ずしも物語やオチや構造が必要なのではないということを思い出させてくれてありがたい。お話の結末まで読まなくても面白い小説は面白い。一度でも滑ってしまえば終わりの緊張感を、原稿用紙6枚分書き切ることの潔さも好感です。

タイトルの「空華」(仏教用語。現実を正しく直視しないことによって、空中に咲く花が見えてしまうという誤りをおかすことを意味する)は、ラストに現れる死人観音の無数の腕が空中で広がった光景を意味するとともに、小説というフィクションを読みふけることで、いつの間にやら存在しないものリアリティを感じずにはいられない読者までを含んでいるようにも思える。そうだとすると、やたら不穏な展開に何かを期待し続けてこの小説を読んだ僕のような読者は、存在しないオチという空華を求めてさまよっていただけなのかもしれない。しかしそれならそれで、空華を追うことの楽しさを知ってしまった以上、今後はこれまでにも増して空華を求めることに力を入れていくべきということか……昔の人も、現実にはない空華というおもしろいものを求めすぎて偉い人に怒られたのかもしれない。同情する。

「叫び声」 倉数茂 3点

「はじめに叫び声があった。」ではじまり、「はじめに叫び声があった」でおわる。最初と最後の対応がきれいで、しかしその間の展開はやや中弛みを感じなくもない。もっと短くできたような気もするし、もう少し不穏さを演出できたような気もする。ともあれ冒頭末尾の仕掛は記憶に残るしおもしろかった。しかしところで、叫び声とともにある「はじめ」というのは何なのか? 一体何がはじまったというのか?

物語の起点として叫び声があることはわかる。語り手と女は、男に惨殺される女性の(おそらく)断末魔の声を同時に聞いた。ふたりはそのとき目を合わせていた。それ以降、ふたりの耳にはあの叫び声の幻聴がはじまった。語り手の聴覚は鋭敏になり、耳に届く無数の物音をまるで異なる色彩で描かれた色面のように聞き分けられるようになった。他方で女は、語り手と同じように感覚が鋭敏になったのかは定かではないが、詩人となって詩集を出版していた。彼女が「叫び声の聞こえないところ」に辿り着けたのかどうかはわからないが、どうもそうはならなかったような印象のラストだ。そして最初の質問に戻るけれど、一体叫び声とともにはじまったものは何だったのか? 特に、彼女が書いた詩の一行「はじめに叫び声があった」が示す「はじめ」とは一体何のはじまりなのか?

それは語り手のような辛い人生の起点を意味するのか? それとも彼女が詩人になったはじまりの瞬間を意味するのか? あるいは、彼女の詩をたった一行読んだだけでこうしてああでもないこうでもないと考えこんでしまう僕のような読者の思考のはじまりを意味するのか?

結局のところ、ぼくにはそれがなんなのか読み解くことができなかった。というより実際のところ、読者であるぼく自身は叫び声を聞いていないのだから何もはじまっているわけがないのかもしれない。いやもしかしたらそれはこれからぼくの身にふりかかるのかもしれない。……などと気が付けば、フィクションではなくじぶんの人生について考えさせられているような魅力がこの作品にはある。他方で、冒頭末尾の仕掛に頼り過ぎている印象も拭えず、例えば中盤ではラストに向けた幾つかの伏線があるが、それらはほとんど設定や展開を繋ぐための機能に留まっていて(女が詩や小説を読んでいたこと、かすかな金具の音も聞き取れる語り手の鋭敏な聴覚)、もう少し最後の一行が活きる描写が中盤辺りに欲しかった。もっと面白くできた仕掛けのように思うので、3点とした。

あるいは「一度はじまってしまった叫び声からは誰も逃れることはできない」という絶望的な読後感を読み取ることも可能だけれど、それはアイデアとしてはややストレートすぎる点と、語り手が「彼女は叫び声の聞こえないところに行けただろうか」と考える文章の繋げ方がやや唐突で不自然に感じる点から、こちらの読み方でもあまり点は伸びなかった。

「聡子の帰国」 小林かをる 5点

読んでいてぼくはちっとも楽しくなかったが、聡子はずっと楽しそうだった。

まずこんなに「関わりたくない!」と思わせる人物造形が描けている点がすごい。冒頭2ページだけで「絶対に関わりたくない!」と思ってしまった。ぼくの人生における聡子という名前の人物への風評被害が起こりそうで怖いくらいだけどそれはまずいので理性でなんとかした。そのくらい関わりたくない聡子だが、語り手はあろうことか聡子の妹だ。彼女にとっては、関わりたくないどころか、生まれた瞬間からすでに家族というつよい結びつきが聡子との間に存在している。結婚前、つまりおそらくは実家で家族とともに暮らしていた頃の語り手は、都心の夜のタクシーのなかで「このままアパートに着かなければいいのに」と思う。しかしタクシーの向う先は聡子含む家族の待つアパートでその事実は変えられない。

聡子はすごく楽しそうだ。聡子の前で語り手は涙か吐き気か体液かシラミの大群かわからない何かがこみ上げてくる。こみ上げてくる何かとは、そのすべてのような気がしてならない。聡子のまわりの人間たちの、暴力(シラミがわいて父親に殴られる理一郎君)、醜悪さ(父権的権威のためにポンと一千万を渡す聡子の父)、悲しみ(聡子とまったく無関係なはずの隣の席の泣いている娘)、それらはまるで聡子が生み出しているような錯覚すら覚える。やはり関わりたくない。そしてこの関わりたくないという気持ちは、災厄に対する感情と似ている。やって来てほしくないもの。やって来るだけで人を悲しませるもの。関わりたくなくとも、理不尽にも向こうからやって来るもの。語り手の世界のなかで、聡子はまるで人の形をした災厄だ。そして姉だ。これほど暗澹たる気持ちになる小説も珍しい。災厄が帰国し、そしてその災厄は姉なのだ。こんなに嫌なことってあるだろうか。

とてもおもしろかったので5点です。

〇Cグループ結果

「おつきみ」 和泉眞弓 4点

「神様」 北野勇作 3点

「空華の日」 今村空車 4点

「叫び声」 倉数茂 3点

「聡子の帰国」 小林かをる 5点

〇勝ち「聡子の帰国」 小林かをる

■Dグループ作品評

「字虫」 樋口恭介 4点

字虫というフィクショナルな生物の造形によっておもしろさが支えられているこの小説は、虚実入り乱れる大量の固有名もさることながら、「活字中毒者の眼球に寄生する生き物」という設定が生々しすぎて素晴らしい。なにしろ、ぼくを含めたジャッジやファイターやBFC読者は、ここ2週間くらい大量の文字を読み続ける生活をしている人が少なくないだろうから。字虫は虚構だとわかっていても、それがいないことを証明するのは不可能だし、よりにもよってもし実在するとしたらそいつはぼくの眼球にいる可能性が高い。ぼくは活字中毒と呼ぶほど読書をしないけれど、しかしなぜかこの2週間はやたらと文字を読んでいる。それはもちろんBFCジャッジをやっているからなんだけど、しかし理由がそれだけじゃないとしたら……などと他人事ではない妄想が進んでしまう設定の力と技がとてもよくできている。BFC関係者狙い撃ち小説じゃないか!

小説のなかにドラマなどをさしはさまずに、徹頭徹尾「字虫の存在感」にのみことばを費やしていることでワンアイデアの作品の魅力を最大限に引き出している。

ところで、ありふれた名前にKというミドルネームの入った、マイケル・K・ウィリアムズというおそらく虚構の人物名はなんとも言えないおかしさを覚えた。おかげでMichael Williamsのwikiを見るとちょっと笑えるようになってしまった。

「世界で最後の公衆電話」 原口陽一 4点

電話線主義者という聞きなれない人びとの探究を描いたお話である。あるいは電話線ハンターと言ってもいいかもしれない。

こうした探求的行為を主軸に据えた物語のおもしろさの焦点は、おおまかにみっつに分類ができる。どれを書くかによって探求物語のタイプが変わってくる。①探求行為そのものの魅力。②探求対象の魅力。③は①と②の両方。この小説は①のタイプであり、探求対象である「電話線に隠された声」は具体的には描写されない。

語り手は電話線ハンターだ。古い友人に「電話線に隠された声」を聞かされた語り手は、その経験ゆえに自身も友人同様に電話線ハンターとなる。語り手の電話線に対する行動力は驚くべきもので、そうした行動の端々から、この探求行為の魅力が読者にも伝わる仕掛けになっている。そしてこの探求の舞台が中国に設定されていることは、電話線ハンターの探求行為の危険さも示している。電話とは言うまでもなく社会的に重要な通信インフラであり、中国に限らず、程度の差はあれど国家が管理しなくては社会が混乱してしまうものでもある。その通信インフラのなかに「隠された声」があるとすれば、それは国家の管理をすりぬけて通信にまぎれこんでしまった「存在してはならない声」だ。中国のような管理社会では、もちろんそんなものの存在は許されない。だから中国で「電話線に隠された声」を探求することは非常に危険な行為だ。しかし電話線ハンターがそんな危険にたじろぐわけがない。場所がどこであれ、「電話線に隠された声」がある場所ならどんなところにも行くのが彼らだ(おそらく)。彼らは自身の趣味嗜好によって、言い換えれば欲望によって衝き動かされ、国家が隠そうとする「存在してはならない声」を手に入れようとする。電話線ハンターの嗜好が、国家の思惑と対立するということは、つまりは国家は彼らのような欲望をあってはならないとしているということだ。このお話は、「存在してはならない声」の探究であると同時に、「存在してはならない欲望」を巡る物語でもある。

ところで、語り手が中国雲南省で最後の公衆電話の情報を手に入れるのは、最終電車の車両のなかだった。誰もが日常的に利用する交通インフラにも、ふとした偶然に「存在してはならない欲望」を刺激する何かが放置されている。「ぼくらの日常」と「存在してはならない欲望」との距離は、実は案外近いのかもしれない。

「蕎麦屋で」 飯野文彦 3点

語り手はある日、うたた寝していた昼下がりに「よくないな」と想い、家を出て蕎麦屋〈奥義〉に向かう。奥儀ではなく奥義で、人偏はない。語り手はそこで(おそらくは)すでに故人であるはずの祖父と出会い、少年の頃に言えなかった言葉を祖父に告げて、彼をよろこばせる。

ヘビが苦手なのに孫をヘビ展に連れていってあげたり、かと思えばおもちゃコーナーでせがまれるのを嫌がってフロアを避けたりする。そして祖父は、彼にとって最上のもてなしであったのだろう上天丼を孫にふるまう。そんな性格の祖父のチャーミングさが、語り手にとっては忘れられない記憶として残っていたのもなんだか納得できる。語り手と祖父との距離がなんとなく読者にも察せられるから、語り手が祖父の影を踏むことでこころが弾むのも印象的な描写として感じられる。丁寧に描かれた、死者との再会のお話だ。

しかし運が悪かったというか、「言えなかった言葉のやりなおし」のモチーフは次の「タイピング、タイピング」と被ってしまっている。ぼくはふだんは異なる作者による作品のモチーフが被っているからといって、作品の評価を下げたりはしないけれど、トーナメント形式のBFCではやや残念な気持ちになってしまうのも事実で、4点にしようと思ったのを3点に下げた。作品自体の瑕疵ではないが、採点は「BFCで読まれる作品」という側面を捨象したくないのでこうするしかない。また、過不足のない筆致が逆説的に物足りなさを覚えてしまうのも惜しい。こうした日常のなかの小さな非日常系統の作品がBFCでは多く集まるように思え(おそらくは主宰の西崎さんの読者層にそれを好む人が多いのか? わからないけど)、そうしたメタゲーム的な視点からも弱さを感じてしまう。こうした裁定を理不尽と感じる方もいるかもしれないが、これはもう本当に、BFCが文芸トーナメントであることや、ジャッジが人間である以上はある程度仕方ないことだ。そしてぼくは人間がジャッジを下すシステムから、こうした人間的な限界を排除することはあまり好ましくないと思う立場にいるので、このような評価となった。念のため書き添えておくが、おもしろい作品でした。

「タイピング、タイピング」 蜂本みさ 2点

「ホンドモグラはときめき天体に考慮」

語り手はその呼びかけに「えっ」と声を返す。この返答のやり直しがこの小説であり、語り手が書いている文章の意味だ。呼びかけの主である「あなた」が実際に言っていた内容を確定することは難しいが、おそらくは「こんどぼくと君でタイに行こうよ」といった内容だったのではないか、わからんけども(タイ?)。ともあれふたりの間柄は浅くない関係性のように思える。恋人だったのかもしれないし、そうでないのかもしれない。少なくとも作品から読み取れるのは、おそらくふたりは事故の後、関係を上手く維持することができなかったのだろう、ということだ。そうして、関係をやり直すために「ホンドモグラはときめき天体に考慮」への返答を語り手は書いている。エピテーゼの中指でタイピングしながら。

ただこの小説はやや迂遠というか、読者に対する負荷が高い。もちろん、ここはなんでもありのブンゲイファイトクラブだ。読者に高い負荷を求める文章だってどんとこいである。しかし不必要な負荷はあまり好ましくない。この小説は、もっとスマートに書けた可能性を感じてしまう。この話は、物品の査定にやって来た語り手による回想を主体としているが、すると「小指は気の毒だ。ひとりだけ普通の呼び方と音が変わらない」という印象的な一文が浮いているように感じる。音に対するつよい関心は、エピテーゼという単語に哲学めいた雰囲気を感じる描写からも窺える(エピステーメーやアンチテーゼといった語彙を連想しているのだろう)。この音に対する敏感さは、「ホンドモグラはときめき天体に考慮」への感情と連動しているとも言えるが、それをわざわざ「小指は気の毒だ」と書く必要があったのか? もう少し読むと、この小指は、義指の中指を「義理の兄」と呼ぶこととつながった感覚であるとわかる。息子でも娘でもなく「子」という関係性を捨象された呼び名と、義指への「義理の兄」という疑似的な親子関係を示す呼び名は、危うげな家族関係を感じさせる。もしかしたら、語り手と「あなた」は、やはり恋人関係であり、あるいは婚約者であり、ふたりの未来には家族というものが存在したのかもしれないが、その未来は破綻してしまった、そうした背景を間接的に描写しているのかもしれない(読者視点では深読みにしかならないが、この背景が事実だと仮定したら「あなた」にはこのメッセージは伝わるような気がする)。それなら小指のエピソードも話の主軸と関わっている。しかしすると今度は、査定に来たという状況が全体から浮いて見えてしまう。

この小説は、話の主軸に対して全体ががちゃがちゃしているように感じる。前述のような深読みが不要な小説だとしたら、やはり小指はいかにも浮いて見える。そうした点で、本来はもっとこの小説の魅力を読者に届かせる工夫はできたように思う。多様な背景の書き手と読み手が集まるBFCでは、そのような工夫がなければ小説がもつ本来の魅力が伝わりずらい可能性が高い。読者の趣味嗜好など力強く貫いて届くエピソードや構成があれば、より注目度の高い作品になっていたのではないか。そしてそこへの意識は、BFCで勝ち抜くには重要な要素であるとぼくは思っている。そういうわけで、作品のおもしろさと比較して低い点数となってしまうが、2点としました。

ところで、タイピングということばが象徴的に使われているのはおもしろかった。語り手は「もともと左中指はEにしか使っていなかった」と言う。左中指がないと、「NO」は打てても、「YES」は打ちづらい、みたいな連想も働く。そしてこのちょっとした「E」についての情報は、さりげない伏線ではあるけれど、ラストの一文で効いている。「だけどこの文章は、どうしようね。」句点を除けば、さいごの文字は「NE」だ。エピテーゼの中指でタイピングが自在にできるようになることと、「あなた」への文書を書き終えられたことは、つながっている。この文章を読んだ「あなた」は、「ね」のなかの「E」に気が付くだろうか?

「元弊社、花筏かな?」 短歌よむ千住 5点

よい無職文学だと感じた(無職文学とは……?)。

ゆっくり読み解いていくと、なんとなく事情が察せられてくる。ブラック企業に勤めていた頃の同僚の自死。退職してからのぶらり不安定な、それでいて花の色あざやかさをもった無職の時間。元勤め先は倒産したのだろうか。こうして歌に詠まれると、無職生活のゆっくりとした時間の流れがリアルに感じられる(ぼくも無職期間が三年ほど、というか先月までほぼ無職だったので、こうした雰囲気は読めば読むほど身体に馴染んでいく感覚を覚える)

小説作品での参加が多いBFCにおいて、短歌表現の優位性というものを考えたときに、時間の流れがまったく違うことに気が付かされる。小説で同じ表現をやるのはとても難しい。句読点の少なさ、改行の多さ、小気味よく連続する短文のリズム、そうしたものが、散文では描けない時間と空間を表現している。物語や描写で情感を伝えるのではなく、語彙のリズムとイメージで情感を伝える文芸形式。わかってくると非常に奥深い。物語では、「外ばかり行っていたので どの花がどこにあるかで地図を作れる」ということばに込められた生活実感は描けない。人生が止まったかのように感じられる無職という時間のなかでは、物語性も生産性もない生活が続いていく。だから無職生活のリアリティーーあの止まった時間の手触りーーを書くには、散文よりも歌のほうが相性がよいのだと気が付かされた。

ラストはやや劇的に過ぎる演出に感じられてしまう気はするが、とはいえそれが作品全体に流れる時間の描写(作品内で花は常に時間を感じさせている)が損なわれるということもない。

散文は読みものだけど、歌は詠みもので、だから読者にはぜひこの歌を詠んでみてほしい。声に出して何度か詠んでみると、作品に込められた背景事情や感情よりも先に、ことばのリズムがやってきて、次いでこの世界のどこかに本当に流れていた時間の手触りが、じぶんの身体に流れ込んでくることに気づかされるだろう。

散文に対する歌の強みを最大限に活かした小気味よさに、5点をつけました。

〇Dグループ結果

「字虫」 樋口恭介 4点

「世界で最後の公衆電話」 原口陽一 4点

「蕎麦屋で」 飯野文彦 3点

「タイピング、タイピング」 蜂本みさ 2点

「元弊社、花筏かな?」 短歌よむ千住 5点

〇勝ち「元弊社、花筏かな?」 短歌よむ千住

■Eグループ作品評

「いろんなて」 大田陵史 3点

仕事中、ラジオから流れてくる声に気を取られ、気が付けば手元の端末で声の語る単語を検索してしまう。そんな生活実感のある状況設定が、リスナーの語る奇妙な思い出話に読者の意識を集中させる。語り手はグーグル検索以外にはリアクションらしい描写はなく、読者に奇妙な「手」の話を伝えるインターフェイスとしての聞き手の役割を貫徹している。語り手が思い描いているだろう「手」のアトラクションの様子が、読者の脳裏にも写し出される。それはとても不気味な話で、しかも過去の出来事で、いまでは落書きと廃材しか残らない廃墟であり、本当にあったアトラクションなのかはそれを経験した人々の記憶にしか残っていない。だというのに、不気味な無数の「手」をぼくはありありと想像できてしまった。目は口ほどにものを言うなんてことばがあるけれど、手だって目や口に負けず劣らずものを言う。ラジオの向こうのスタジオに繋がれた電話線のさらに向こう側から喋っているリスナーは、最初は不気味にも思えた無数の「手」が、だんだんと不憫に思えてきたと語っている。「壁の方に戻っていく様子がかわいそうで、悲しそうで」だから少年時代のリスナーは「あまりにも不憫に感じられて、その手に自分の手を重ねてみてしまう」のだ。「安心感というか、心地よさみたいなものを感じる質感と暖かさなのです。これも不思議でしたね。種類も形状も違う手のはずなのに、感触が変わらないなんて」

人や人以外の生き物の手が果たす機能は無限にあって、手は文字を書くことも誰かを抱きしめることも誰かを殺すこともできる。なのに不思議なことに、コミュニケーションに特化された「手」はそうした無数の機能が後退し、どんな種類の「手」も等しく、ただ「不気味さ」と「心地よさ」を重ね合わせた不思議な存在になる。ぼくはそのような無数の「手」とのふれあいを経験したことがないのに、リスナーの話を聞いていると、まるでじぶんもそのアトラクションを追体験しているような気持ちに誘われる。ラジオから流れる声という演出が非常に効いている。ラジオのスピーカーの無数の穴と、リスナーが見た「手」が生えている無数の壁の穴、そして語り手が画像で見た廃墟の壁に開いた穴が、重層的なイメージを作り上げている。

ただひとつ惜しいと感じられたのはラストのオチで、それまで不気味なものとして描かれていた「手」が、既知の存在に置き換えられてしまう。オチ単体として見れば悪くないのだけど、この描写はどうしても不気味なものの魅力を相殺してしまっている。そのため高い点数はつけられなかった。

「地球最後の日にだって僕らは謎を解いている」 東風 1点

SFミステリ青春小説。ジャンル盛りだくさんだが結局はそれが作品の足を引っ張ってしまっている。「科学者のお遊び」で木星の接近理由を処理してしまうのはSFとしてよわい。謎と解決の魅力的な提示がうまく組み立てられておらずミステリとしてよわい。登場人物たちの淡い情感が初読だけでは十分に伝わりきらず青春ものとしてよわい。作品の良さとなるべき部分がどれも欠点に見えてしまっているのが勿体ない。点数は低くした。良いなと思うところもあって、木星の異常接近はワクワクするし、それでも推理とかしてるミステリ研はおかしみと若さを覚える。しかし、カーペットの裏側を推理が出るまで確認しないのは、状況的には成立するとしても、読者としては違和感を覚えてしまう。ミス研、現場検証しっかり!

しかし、純文学系統の小説作品が多い中で、こうしたジャンルフィクションが読めたのは新鮮さを覚えるし、SF+ミステリ+青春、という志の高さは好感がもてる。ここからはもう採点とは関係ない話なので、例外的にぼくの好みを全開にして書いてしまうが、この小説が潜在的にもつポテンシャルが遺憾なく発揮されていればとてもおもしろかったと思う! あるべき作品の青写真をもっと具体化しつつ、文体がSFでもミステリでも青春でもない、SFミステリ青春小説のそれ(どれ?)に届いていればきっとずっと面白かったし、この小説は書くべきことを書くことに失敗していると思うけれど、しかし個人的にはとても意義ある失敗だと感じている。目指している地平において他のファイターと異なっているのが明確に伝わるので、個人的には最もポテンシャルの感じる1点の作品であり、こういう作品をBFCで読めてよかったと素直に思う。目の前にある道をこれからも突き進んで欲しい。

「地層」 白川小六 4点

災害のお話。

おそらくは地球の気象が今よりずっとおかしくなっている世界で、40日間振り続けた雨が去った後の、ある家族の情景が描かれる(余談だが、40日間という数字が、奇しくも40作品のBFC2と重なっておかしみを感じた)。この小説を読んで新鮮だなと感じたのは、災害に被災した生き物が人間だけではないという視線だ。言われてみればそれはそうで、災害は別に人間にしか見えないものでも感じられないものでもない。虫も魚も植物も被災している(ついでに建築も)。災害の記録化というのは常に頭を悩ませる難問としてぼくらの社会に存在しているが、この小説の語り手は、災害は「地層」としてアーカイブされていく、という視座で世界を見ている。さらっと書いてあることなのに、非常に広い視野で災害と記憶の関係を語っていることが痛快だ。もちろん地層のなかに災害の記憶がアーカイブされたとしても、いまを生きる人間たちがそこから教訓や対策を引き出せるかといえばそんなことはないだろうが、そもそもそうした「人の役に立つアーカイブ」という観点から自由であるというのが、この小説最大の魅力であるように感じられる。活き活きとした家族の会話風景のなかから、これほど広い視野でとらえた世界観が生起するダイナミズムがとても楽しい。「また泥に沈んでも、何度でもおんなじ家を建てるといい」と語る語り手の(現実世界の当事者実感から遠く離れた)感覚は、フィクションだからこそ描けるものだろう。

「ヨーソロー」 猫森夏希 5点

ヨーソローとは船乗りの使う掛け声で、転舵のあとに船が正しい方向を向いていることを確認し、直進を指示するために放たれる号令である。現代のネット用語で近いのは現場猫の「ヨシ!」だろうか。このお話では、方角の正しさを意味するヨーソローということばが機能不全を起こしている。主人公であるヨサロウは、「ヨーソロー」という掛け声を聞いて「間違いは正さねば」と考える。しかしその間違いを発しているのは、奇妙なことにヨサロウ自身のようだ。

正体不明の存在が実はじぶんだった、というオチは様々な物語で描かれているように思う。しかし既視感のつよいオチであるにも関わらず、この作品のおもしろさには既視感がなかった。物語の意味が、わかるようでわからない塩梅になっている。ヨサロウは誰から絹帯を盗んだのか? ヨーソローの世話の前任者とは誰なのか? 絹帯と雪駄が落ちてくる順序はなぜ前後しているのか? こうした問いに明確な答えは見つからない。ただどうやら、ヨーソローと呼ばれる「湖の瘤」はヨサロウのようなので、ヨサロウの前にいたと思われるヨーソローの前任者はやはりヨサロウなのかもしれない。ヨサロウはじぶんでじぶんを世話している。奇妙な話のように思えるが、例えばこの話をひとりの人間が内面に抱える心的運動として読んでみると、少し腑に落ちる気がする。湖の水面を挟んで対峙するのは、じぶんと同じ「卑しい顔」だ。ヨサロウはその「卑しい顔」の持ち主の名前を呼び間違える。じぶんでじぶんの正しい名前を口にできない。じぶんを客観として名指すことができない。けれど呼ばれる側のじぶんは、その呼び間違いに気が付いて「正さねば」と感じている。そこからヨサロウとヨーソローの堂々巡りの循環が、霧に包まれた湖上で人知れず続いていくのだろう。

呼び間違い。このお話が読者を惹きつける理由はそこにある。じぶんの名前を無自覚に呼び間違えること。これほど根源的で致命的で人間的な誤りが他にあるだろうか?

正直に言えば、この作品はもっと完成度を上げることはできたような気がするのだが、「じぶんの名前の呼び間違いの物語化」には瑕疵など気にならないおもしろさが宿っている。いまのぼくにはこのモチーフを詳細に言語化することができないのがもどかしい。いつかきちんとこれを言語化したい。5点です。

ぼくもたぶん、人生のどこかでじぶんの名前を呼び間違えたことがあるように思う。けれどその記憶は思い出せない。きっと無自覚だったのだろう。こうしてその間違いを物語化した作品を読んではじめて、ぼくはその呼び間違えの影に気づくことができたように思う。影は、ぼくと同じ顔をしている。

「虹のむこうに」 谷脇栗太 4点

犬が存在しない別世界。人は犬ではなく猿をペットとして飼っているようだ。この世界の日本語には「いぬ」ということばはなく、その代わりのようにオセアニアの少数民族ナヌ族たちのことばに「イヌ」という語彙がある。「イヌ」は「ナヌ(ナヌ族自身)」と対になることばで「去ってしまったもの」を指すという。語り手の父、綿霧多肉はナヌ族の文化を研究し、「なんらかの理由でナヌの一部が虹をくぐり(彼らはそう表現する)、手の届かないところに去ってしまった。その時ナヌのなかにぽっかり空いた穴を鋳型にして、去ってしまったものーーイヌという概念が生み出されたのではないか」という考察を残した。ここで彼が考えた「ナヌの一部」が何者だったのか明確にはわからないけれど、もしも、この世界にはもともとは犬という動物がいて、それが何らかの理由で世界から消えてしまい、その消失の事実をナヌ族だけがおぼろげに覚えていたために、犬の消失を「イヌ」と呼ぶようになり、それが転じて「イヌ」は死者のようにこの世界から消えていく存在をも指し示すようになったのかもしれない。

娘の慈雨は、亡くなった父が残した研究を引き継ぎ、父はナヌ語を習得することでイヌの知覚に至ったのではないかと考える。その父は、イヌという概念についてわかったことは言語化できないとし、絵としてそれを表現した。空にかかる虹と、草原に佇む四本脚の獣。獣はもしかしたらぼくらの知っている「犬」かもしれない。しかし慈雨は、その獣が「イヌ」である可能性を考察していないように感じられる。その獣について考えるのにはナヌ語が必要だからかもしれない。慈雨はどちらかといえば、獣よりも虹のことを気にかけている。慈雨という、雨の字が入った名前は父親にもらったとすれば、そこにはナヌにとっての虹と対になるような意味がこめられているのかもしれない。

この小説のおかしみは、犬という我々の生活にとって比較的身近な動物が、別の世界では並行世界や死者の世界を考えるための概念的なことばとして登場していることにある。そのギャップは得も言えない気持ちになる。猿がペットとして主流の世界観も奇妙なのだが、しかしこれについて言えば、ぼくらの世界もまた犬よりも前になにか共に生きた動物がいて、しかしそれは向こう側の世界へ去ってしまって、そのあいた場所に犬がいるのかもしれない。という空想はあまりに詮無いことかもしれない。ぼくはナヌ語を知らないから。

「イヌ」ということばから立ち上がる並行世界SFとしておもしろかった。

〇Eグループ結果

「いろんなて」 大田陵史 2点

「地球最後の日にだって僕らは謎を解いている」 東風 1点

「地層」 白川小六 4点

「ヨーソロー」 猫森夏希 5点

「虹のむこうに」 谷脇栗太 4点

〇勝ち「ヨーソロー」 猫森夏希

■Fグループ作品評

「馬に似た愛」 由々平秕 5点

詩が世界をハッキングする試みとその挫折、そして詩が人をハッキングする物語である。

語り手はとある稀覯本を調査を始め、その調査の顛末をレポート的に書きとめている。この小説では、調査研究によって判明する過去と、その行為では迫ることのできない過去との境界が描かれる。なぜ松原堂『現代国語辞典』第三版の「愛」の語釈に「馬に似る。」という一文が記されているのか。インターネットや郷土史にあたることで、語り手はその経緯に迫っていく。判明するのは、二十世紀のある詩人が、世界の抒情的再定義という途方もない思いを企んでいたこと、その志を継いだ友人がいたことまでだ。その詩人と友人の間になぜそんな深いつながりが生まれたのかまでは遡れない。友人である岩田京三郎は、件の『現代国語辞典』の「愛」の語釈に「馬に似る。」を記し、それ以外にも詩人のことばを時点のなかに散りばめるとともに、序文にてその志を書いていたと思われる。該当の版は失われているため、語り手は現物を確認できないが、その序文を読んだことのある郷土史家によれば、その文章は「ほとんど愛の手紙のよう」と評される。この序文が愛を感じさせるものだったなら、それは果たして馬に似ていたのだろうか? そこは作中でもう少し触れていてもよかったかもしれないと思うし、触れないことによって「馬に似る。」の詩的な謎が活きているのかもしれないとも思う。

詩人のことばは友人を刺激し、友人が編纂に関わった辞書が、インターネットの個人サイト管理人に届いたりもするのだが、辞書も個人サイトも長く残ることはできなかったようだ。世界のハッキングは挫折している。しかし詩人のことばが彼らを動かしたのは事実であり、人のハッキングには成功していたともいえる。そのハッキングの先端に語り手が存在し、語り手は「関心も共感も」持っていないといいながらも、「ただなんとなく」詩人のことばについての調査を行い、文書として残している。語り手もハッキングされているし、もしかしたらその文書が、また新たに誰かを行動に駆り立てるのかもしれない。

ところで、この小説には一ヵ所だけ傍点がふられている箇所がある。詩人の使命に触れている文章における、「現実に世界を定義しなおす」という箇所の「現実に」の三文字だ。結局、現実での詩人の企図は失敗に終わっているわけだが、しかし「現実に」ということばの強調は、「ならば虚構でならどうなのか?」という問いに繋げられるように思う。そしてこの小説自体が、詩人の使命の「虚構で」の実践であるようにも思う。

調査研究の臨界点と、現実と虚構に跨った詩的使命の実践というふたつの焦点は、実のところもっと踏み込んで書きこむことはできたようにも思うが、しかしその焦点のポテンシャルを読者に提示することには上手くいっていると感じる。その点は高く評価したい。

「どうぞ好きなだけ」 今井みどり 4点

ピタゴラスイッチのような小説だ。営繕さんと呼ばれる何でも屋のような仕事をしている人物が、ある職場の厄介事を解決する。それだけなのだが、冒頭で営繕さんが麻袋からドサドサと金槌を広げ、「ご自由に」と書き殴った紙をそばに置いていく、その時点で物語はまるでピタゴラ装置の転がりだした球のように前進していき、あれよあれよという間に厄介事がなくなってしまう。ただ営繕さんの仕事がピタゴラ装置と違うのは、出来事の連鎖の合間合間がブラックボックスのように不透明になっているところだ。読者としては「本当にそんな風になるのか?」と一瞬疑問に思ってしまうのだけど、しかし営繕さんの不気味さと存在感ゆえに、そうした不透明部分のつなぎも納得感を覚えてしまう。そこがとても上手い。下手に書くと単に論理的でない話に見えてしまったり、あるいは良くて不条理劇のような印象を抱きかねないが、営繕さんというキャラクターの説得力で押し切ってしまう。この小説には解釈の余地ある描写や、読者の想像に委ねる展開が多分にあるのだけど、ほとんどの読者はそこで誤読をすることなく、小説の意図通りの読解が行えるような書き方がなされている。そこがこの小説最大の技巧で、解釈が多様に開かれてしまっている描写を読者に委ねるのはふつう読みにくく、作品のおもしろさを減じることに繋がりやすいのだが、この小説が読者の想像に委ねている部分は「きっと営繕さんならこの不可思議な出来事だろうとやりかねない……」と思わせることで最低限の解釈を提示している。だからほとんどの読者は読みがブレることはない。奇妙な物語の中心にふさわしい魅力的なキャラクターの力を存分に発揮した小説だ。

「人魚姫の耳」 こい瀬 伊音 4点

一回戦の作品のなかで、女性のジャッジにも読んでもらいたいと最も思ったのがこの小説だった。男性からも女性からも評をもらい、そしてそのことばのマージナルな部分を改めて発見することができればいいのにと思った。しかしBFC2のジャッジはみな男性?の可能性が高く(事実は知らない)、つまりぼくも男性であり、これは絵に描いた餅のような話でしかない。と片付けるのもかなしいものがあるので、この評を書いている間はじぶんが女性になったつもりで書いてみることを試みたい。いや、女性になった「つもり」では弱い気がするので、僕は女性としてこの評を書くことを試みたい。

というわけで、この作品評以外の文章は男性の遠野よあけが書いているけれど、この作品評に限り、女性の遠野よあけが書いているという認識で宜しくお願いします。それはまあ嘘なのだが、批評にもそうしたフィクションは書けるということです。

「苦しいなかにも甘さがいくすじかあれば、その愛を全力で肯定したくなる。しがみつきたくなる」読んでいて最も重く響いたのがこのことばだ。この小説には三人の女性が登場するけれど、みなこのことばから逃れられない。おとぎばなしも愛しい子も子を守るための権力も、みんなじぶんの生き方を犠牲にしないと手に入らない。女性が女性として頑張っても、生きていくうちにどの時代でもこの壁につきあたってしまうんじゃないかと思う。

小説の最初に登場する人魚姫の女性は、男にはげしくいかされた後の抱擁を受けて、男の爽やかな声を聞きながら「わたしは声を失うほどだったわ」と思う。声がうまく届かないのは、ほかの二人の女性も同じだ。寧々は耳を添えて送った手紙を掘に捨てられてしまうし、茶々は妹たちと歌う人生を選べない。女性が女性としてできることをすればするほど、彼女たちの声が不自由になっていくようだ。

どうすれば女性たちの声が届いてほしいところに届くようになるのか、好きな歌を歌えるようになるのか、そうした解決までをこの小説が提示しているわけではもちろんないけれど、どれだけこの社会で落ちていっても、逆にどれだけ上っていっても、その問いはずっと昔から女性たちにだけのしかかっていて、それは今も変わらない。せめて、寧々の手紙を茶々が真剣に読んでくれていたらとも思うけれど、ここでは女性から女性への声だってうまく届いてはくれないのだ。

「愛に目がくらんで声をなくした女」たちの物語として、とても興味深く読んだ。

「ボウイシュ」 一色胴元 4点

文化侵略の物語だ。

舞台はモガディジョという首都のある国(ソマリアなのか、架空の国なのかはよくわからなかった)。その土地では氏族同士の争いが絶えない。また電気や電化製品といった文明の流入によって、土地の精霊たちが傷つき狂い、もともと祭りの装いとして扱われていた仮面が、襲撃の装いという別の文脈に変わってしまったという。そしてさらに、日本の「ノー(能)」が土地にやって来ることによって、彼らの仮面ははがされ、新たに彼らの顔に能の仮面が装着される。新しい仮面をつけた人々は銃を降ろし、その場にずっと立ったまま生きている。仮面の交代は精霊の交代として語られる。語り手は「古い狂った精霊は砂の中に消え」、「新しい精霊が降りてきた」と言う。だが語り手の目に、新しい精霊、能の仮面は不気味に映る。「笑顔がはりついた、絶えず笑っているあの精霊は、いったいどんな精霊なのでしょうか」

異国の土地の文化が入ってくることによって、もともとそこに根付いていた文化が衰退してしまうという現象は、人類史において度々起こってきたことだし、今後も起こり続けるのだろう。その意味ではこの小説は、普遍的な出来事を語っているに過ぎない。しかし現代の日本の読者がこの物語をどこか他人事と思えないのは、能という日本文化が他国の文化にとって変わったという出来事と、そして作中で氏族同士の争いが連鎖していった過去が語られているからだ。能という文化が他国を文化侵略したのであれば、逆に日本もまた他国の文化侵略を受けるのかもしれない(もう始まっているともいえるし、常に起こり続けているともいえる)。銃を使わなければ報復が行われないわけではない。文化を使えば文化による報復が起こるのかもしれない。タイトルのボウイシュは、作中に登場する少年の名であり(漢字を当て字すると貌異種と書けるのがおもしろい)、この子どもは氏族の襲撃によって死んだはずが、なぜか日本に連れていかれ、六年後に村に戻ってくる。能とともに。この物語において、文化侵略は子どもを起点とし、あっという間に文化(そして精霊)が砂に消えていってしまう。

やや堅苦しい評になってしまった気もするが、この小説の白眉はラストの(ボウイシュの死ではなく)語り手のことばだ。「あなたたちはなぜ、同じ話をさせたがる。いや、そうではない。この砂の中であなたたちに話すことはもうない」冒頭の「パッパッパッ」という擬音は、取材陣のカメラのシャッター音だろうか? 語り手がどこで誰に向けて話しているのかうまく読み取れなかったが、おそらく語り手とは違う土地の人間(おそらくは日本人ではないかと思うが断定できない)に向けて話しているようだ。ここで語り手の言う「砂」とは、「精霊」のことであり「文化」のことでもある。そして、一度失われてしまった「砂=精霊=文化」で起きた出来事は、別の土地の「砂」のなかでは二度と語ることができない。語り手はボウイシュの死を「見た」というが、それは新しい「砂」のなかで語ったことばであり、ボウイシュはおそらくその時死んでいなかったのだろう。だが、あの土地にもともとあった「砂」のなかにいたボウイシュは失われてしまった。失われた「砂」のなかの過去は、二度と正確に語ることはできない。たとえその瞬間を目撃した人間だとしても。新しい「砂」のことばで語るとすれば、確かにあのとき、ボウイシュは死に、日本人はそれを抱きかかえていたのだ。

「墓標」 渋皮ヨロイ 4点

「強い雨風の夜」の後に、庭には某国の首相の死体があった。そんなわけのわからない状況設定から話が始まっていく。テレビではサミットで「気候変動」「移民問題」「核軍縮」が議論され、語り手の息子は学校の席替えの結果を秘密にしている。この小説では、一貫して「何かと何かの境界」についての話が語られている。首相の死体を庭に埋めて弔った後、その場所から国旗が生えてくる。まるでその墓の周囲が新たな領土であることを示すかのように。国旗は(首相の死は)、境界の更新を象徴している。息子が卵料理を克服したことを祝うように、オムライスには庭から生えてきた国旗が立てられる。息子の新たな食の好みは、オムライスという新たな領土を作ったようでもある。

国家間の問題は非常に解決が難しいけれど、それを解決に導く可能性を持っているのもまた国家であり、国家を担う人間(首相)であり、国家の象徴(国旗)であるというつよい願いがこの奇妙な物語を支えているように思う。6枚という短さに大きすぎるスケールの難問を抱えたこの小説は、あるいは楽観的が過ぎるようにも見受けられるが、しかし冒頭に戻ればまず最初に起こっているのは「強い雨風の夜」である。そうした激しく厳しい時間を超えなければ、境界の更新はできないのだとすれば、この話がまったく楽観に座しているわけではないことがわかるだろう。

この物語を積極的な祈りととるか、消極的な願いととるか、そこは読者次第かもしれない。あるいはどちらとも言えないという見方もあるし、ぼく個人の思いとしては純粋過ぎてどんな顔で受け止めればいいのか困惑してしまう。とはいえフィクションでしか書けない祈りを書いていることは評価すべきであると考えて、4点としました。作品の完成度や説得力の面では弱いと感じざるをえないが、「いかにして良いことを祈るか」を考え続けることはフィクションの大事な仕事のひとつだろうと思っての採点です。

〇Fグループ結果

「馬に似た愛」 由々平秕 5点

「どうぞ好きなだけ」 今井みどり 4点

「人魚姫の耳」 こい瀬 伊音 4点

「ボウイシュ」 一色胴元 4点

「墓標」 渋皮ヨロイ 4点

〇勝ち「馬に似た愛」 由々平秕

■Gグループ作品評

「ミッション」 なかむら あゆみ 2点

ふたりの女性が美術館の展示室で会話をするが、その会話が妙にちぐはぐで謎めいている。要領を得ない会話のなかで、とりわけ注意を引くのがタイトルにもなっている「ミッション」ということばだ。語り手の女性は、ミッションのために美術館の監視員を装ってこの場にいたことがラストで明かされる。彼女にとってミッションとは、世界の平和や、歴史的な絵画を守るために必要な行いのようだ。彼女はそれを「願い」や「まじない」とも言い換えている。しかし客観的に考えて、それはほとんどオカルトであり、陰謀論のような怪しさがある。願い。まじない。オカルト。陰謀論。これらはぜんぶ、じぶんと世界との関係を結ぶためのことばでもある。よく考えれば、そうした世界との関係語、語り手のことばで言えばミッションは、世の誰しもが個別具体的に持っているのではないか。マイルールや成功論だってある種の「ミッション」だ。人はそうしてじぶんと世界の関係を安定させている。この小説では、中学生が「自動販売機から家の玄関を開けるまで、息を止め続ける」といった行為に特別な意味を持たせることから、ワシリー・カンディンスキーたちが『青騎士』で実践した内面を重視する抽象絵画などの前衛芸術までがミッションということばの範疇にある。誰もがじぶんのミッションを持っている(語り手はミッションを『』で括って語っているが、冒頭では会話相手の女性も『』を「お願い」のことばに使っている)。

ただこうして読んでしまうと、「だれもが同じなのだ」という結論に行き着いてしまい、やや話としての魅力に欠けるのも事実で、それはミッションというある種の普遍的行為に対して、この作品独自の視座がないことによる。語り手の人物は魅力的だが、しかしこの女性の魅力を語るだけなら、話はもっと削ることができたようにも思える。

ところで余談なのだけど、カンディンスキー《青騎士》を検索してみたら個人所蔵と出てきて(本当かわらかないけど)、するとこの美術館はどこなのだろう? ということが少し気になる。震災もどの震災なのかは不明で、現実との距離感がやや不安定に感じられた。

「メイク・ビリーヴ」 如実 4点

「ふりをする」という意味合いのタイトルが冠されたこの小説は、キングジムのテプラを使って身近なものに名前をやたらめったらつけていく語り手が登場する。冷蔵庫に「すもも」、電子レンジに「ワープ」といったものから始まり、理科室の机の天板の裏に「上杉謙信」と「武田信玄」、母親のお気に入りの靴に「デネブ」などの名づけを勝手に行っていく。「勝手に」というのがこの作品の面白いところで、名づけ行為がもつ暴力性を語り手は最初制御できず、母親に大変怒られてしまう。そうした「第一次テプラ期」を終えた後、宮沢賢治『春と修羅』と出会うことで彼女の「第二次テプラ期」とでも呼ぶべき人生が始まっていく。「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」という序文で始まる『春と修羅』を読んだ語り手は、そこにあることばに対して「テプラだ」と言う。

「名づけ」という行為が中心にありながら、小説のタイトルは「ネーミング」ではなく「メイク・ビリーブ」だ。前者と後者では、行為に根拠や正当性があるのかという差異が窺える。「ふりをする」ということは、正当ではない名づけや名乗りに近い。じぶんことを「仮定された有機交流電燈」と名づけた賢治の感覚と、語り手がテプラによって名づけを行う感覚はとてもよく似ている。語り手は人から依頼された場所にテプラを貼ることを生業とするようになるが、ことばの指定はほぼ受け付けていない。指定されたことばをテプラにすることは、正当性のある名づけであり、「メイク・ビリーブ」ではなく「ネーミング」に近いのかもしれない。ラストは地の文が消え、語り手が仕事として行った名づけのリストが挙げられている。そこには、意味ありげだが意図のよくわからないテプラのことばと、テプラが張られた場所の組み合わせが書かれている。両者の間に関連性は見えてこない。根拠も正当性もあるように思えない。リストの最後は「メイク・ビリーブ メイク・ビリーブ」で終わっている。場所は(光徳湯)と書かれている。検索すると、東京都板橋区にある同名の銭湯がヒットするが、だからといってそこから読み取れることは「なにも読み取れない」ということだけだった。

名づけの魅力と暴力に溢れた小説であり、特に「第二次テプラ期」の文体を、テプラと地名で書いたことが非常におもしろい。テプラと地名の組み合わせを読むための補助線がほぼないが、補助線を入れるとおもしろさが減じてしまう恐れもあるので、このくらいでいいのかもしれあい。むしろ、最後のリストはもっと長くてもよかったのかもしれない。

「茶畑と絵画」 岸波龍 3点

温和さを感じるタイトルとは裏腹に、暴力に満ちた作品のように感じた。

一首目から「腕へし折ってやる」と笑う柔道部員が登場し、最後の首も「ギロチンがオートマトンに落下する」のだ。恐ろしい光景だ。と思えば、「何よりも岩盤浴が好きな母」や「揚げたてのフライドポテトよこすんだ」といったおかしみのある情景も書かれている。しかしよくよく考えれば、ここで歌われている熱エネルギーだって自然界最小最大の暴力かもしれない。「ほほを赤らめ股間をさわる」「グミ買ってこい今すぐに」「君から借りたから最後まで読む」のような非対称の力関係を予感させる情景もある(実態はともかく、こうして場面を抜き出すとそうした予感が立ち現れる)。全体的に、この現実を生きるぼくらをとりまく力、ぼくらを翻弄する力が描き出されているわけだが、ではタイトルの「茶畑と絵画」とは何なのか。そのふたつはそれぞれ次のように書かれている。

「茶畑で待ち構えてる柔道部 腕へし折ってやると笑って」

「猛烈に青い青空 強烈に赤い夕焼け 俺は絵に描く」

ここには暴力と熱に対して、それを押しとめるような力が働いているように感じられる。柔道部員がなぜ茶畑で待ち構えているのかはわからないが、そこで待っているというなら茶畑に近付かなければいい。夕焼けの空は太陽の熱が色となって鮮烈に現れるが、絵に閉じ込められた太陽にもとの熱はない。力と熱と、それに対する茶畑と絵画。文字にしてみると謎の力学ではあるが、14首の短歌はその力学を歌にしている。あるいはこの力学は、逆に力と熱が集中する場としての茶畑と絵画を書いているのかもしれない。落下したギロチンの「ギヨンギヨン」と響く音が、茶畑と絵画の力学のイメージと不思議と共鳴しているように感じられた。

「ある書物が死ぬときに語ること」 冬乃くじ 5点

看取ること、看取られることについての物語だ。人が書物に寄り添い、書物が人に寄り添い、そして人が書物を看取り、書物が人を看取る(以上、すべて能動態を受動態に置き換えてもいい)。人と書物の間で交わされる愛の物語だ。

別グループの作品を引いてしまって恐縮ですが、Hグループの「PADS」と構造が似ていると感じた。どちらも前半から中盤にかけて日常のなかにある愛の描写を積み重ね、そして終盤で起こる奇跡に説得力をもたらしている(あと完全に偶然だけど、向こうは「ナァ」という猫が登場し、こっちは台詞の語尾に「ナア」がついていた人がいた。特に意味はない偶然)。対称的なのは、「PADS」が猫を看取ることが(おそらく)できなかった物語であるのに対して(ぼく自身は動物を飼ったことがないので知識でしか知らないけれど、動物とともに暮らすということは、多くの場合、彼らを看取るまでの時間を含む)、この物語はお互いを看取るという場面で幕を閉じる。

書物愛に満ち溢れた作品で、だから人類規模で考えると「PADS」よりも読者層が狭いように思うけれど、しかしBFCの読者層には十分届くだろう(比較してしまっているけれど、別グループなので採点には響かない)。

それにしても、この作品を読んでぼくは、誰かを看取るという行為、あるいは誰かに看取られるという行為について、じぶんがあまり真剣に考えてこなかったことを思い知らされてしまった。ラストは感動的なのだが、そこで起きている出来事を、じぶんの言葉で語ることがとても難しい。特に、「わたしの中で「J」の活字が消えた」がわからない。一回戦の40作品のなかで、一番悔しい思いが芽生えている。どう考えても、このラストがもっとも重要なのに、ぼくは、なぜ一六三頁だったのかすらも直感的な理解ができていない。ジャッジとしてのぼくを最も打ち負かした作品だと思う。なので5点です。来年か、数年後か、いつかわらかないけどもう少し読めるようになっていたい。

「Echo」 奈良原生織 4点

情報を食べるというモチーフ自体はそこまで珍しいものではないんだろう。記憶を食べる怪物などはいかにもフィクションにいそうであるし、人びとによく知られた黒山羊さんと白山羊さんはお手紙を食べてしまう。情報を食べる存在というだけであれば既視感は拭えない。しかしこの小説に登場する概念猿という謎の動物、そして概念谷という謎の土地については既視感がない。ここでは情報は地球の生態系の一部として扱われているからだ(情報生態系といった、情報の世界を生態系モデルで考えるみたいなことばもあるけれどそれとは異なる)(宇宙を巨大な計算機と見立てるSFともまったく異なる)。情報は物質ではない。だから地球環境のなかで情報は循環していない。だが概念猿は、言葉(情報)を食べて発光する。つまり情報が生物の体内で熱エネルギーに変換されている可能性がある。現代の情報論、生物論、環境論のイメージでは想像のおいつかない、フィクションらしい世界観が描かれている。情報をエネルギーに変換できないかという研究はあったと思う(成功したというニュースもあったはず)。だが情報を地球環境のエコシステムの一部に位置付けるという発想はそれとは異なるし、それが実に自由でおもしろい。

近未来の大企業は、本当にこうした事業を始めそうな気がしてくる。大量に排出した情報と、地球の生態系との融和。人類の科学が、そうした問題に着手するのがいつのことになるのかはわからない(そもそもそんな問題が実在するのか?)。ただ確かなのは、この小説が、情報技術と環境論とが盛んに議論されている二十一世紀らしい想像力を駆使した物語であるということだ。良いSFだと感じる。

〇Gグループ結果

「ミッション」 なかむら あゆみ 2点

「メイク・ビリーヴ」 如実 4点

「茶畑と絵画」 岸波龍 3点

「ある書物が死ぬときに語ること」 冬乃くじ 5点

「Echo」 奈良原生織 4点

〇勝ち「ある書物が死ぬときに語ること」 冬乃くじ

■Hグループ作品評

「量産型魔法少女」 佐々木倫 4点

子どもは社会を実感することは難しく、「社会」や「大人」といった概念を、身近な人間(家族や教師)か、あるいはフィクションから学ぶことが多いように思う。しかしだとすれば、じぶんに合ったロールモデルをそこから見つけられない子どもはとても生きにくい人生になるかもしれない。この作品に登場する、しおちゃんと呼ばれる女性の生き方にはそんなことを考えさせられる。子ども時代のしおちゃんは、父親が亡くなったこと、セーラームーンのなりきりセットの欺瞞に対する怒りなどから、ロールモデルをうまく見つけることができないまま大人になってしまった人物に感じられる。そのことを語り手の少女は見抜いているかのようだ。「しおちゃんはお金をもつと人は変わるって言うけど、わたしはそれと反対の考えを持っている。しおちゃんがもっと裕福な子供時代を過ごしていたら、少なくとも今みたいに、金、金、金、と唱え続ける人生を送らなかっただろう」と語り手は考える。しおちゃんは語り手の少女を家族のように育て、養っているが、それは彼女の人生にはそれ以外のロールモデルを想像するきっかけがなかったということなのかもしれない。

作中で「魔法の力」は(フィクションで描かれる)ロールモデルとして位置づけられている。しおちゃんが欲しかったのは、セーラームーンのような(彼女にとって)欺瞞的に映る魔法の力ではなく、だれからも愛される「ほんとうの魔法の力」だった。しかし、彼女は人生でその魔法に出会うことはなかった。だから、そうした生き方しかできなかったしおちゃん(と、娘を置いて男の家に入り浸る母親)を見続けてきた語り手の少女は、「わたしは、自分の手で、足で、魔法の力を本当にしなければならない。どこかうんと遠い、ここではないどこかにたどりつかなければならない」と強く思う。その道のりがかなしくみじめなものだったとしても、とも。語り手は一貫して、じぶんの未来を志向している。なにか自分に合ったロールモデルが、家族として、フィクションとして、登場することを待つのではなく、じぶんから魔法の力をほんとうにするための生き方を模索する覚悟をしている。その生き方は語り手のなかでまだ形になっていなくとも、自由である未来、あきらめによって生きない未来を、少女はその後も志向し続けるのだろう。

「PADS」 久永実木彦 5点

フィクションのなかのアナウンサーが「信じられません。全く信じられません」と言って解説する光景に心底驚いたのは初めての経験かもしれない。この小説のラストは衝撃的だ。地球の生命をみな滅ぼす程の巨大な隕石を、なんと、世界中から集まった猫たちが肉球で(肉球で!)受け止めようとしている。隕石を止める無茶な方法でぼくがもっとも印象に残っているのは、和月伸宏「メテオストライク」で、あれは少年が軍手で隕石を止めようとしていた(それにしても、あの少年は頭に隕石がささった影響ですごい力を持っていたはずだ)。軍手もすごいが、肉球はもっとすごい。ホラ話にもほどがある。それなのになぜかフィクションとしてリアリティを失わないのは、ラストに至るまでの過程で丹念に描かれていた、語り手が飼い猫ナァへ向ける愛と信頼の大きさ故だろう。あのナァがやると言っているのだから、本当に隕石を受け止めて衝撃を緩和させることができるのかもしれない……そう読者にも思わせてしまうほどに、語り手はナァのことを信じている。計り知れない猫愛SFだ。ものすごくシンプルな構造で、読者が見たこともない驚くべき現実を書き切ったその技術、というか力技は、素直に脱帽してしまった。……でも、肉球だよ、それ!(せめて、肉球用の軍手を……)(いや、でもそれだと肉球のぷにっとした弾力が活かせないので逆効果なのか……)(一体ぼくはなにを言っているのだろう……)

「voice(s)」 蕪木Q平 4点

「それでもまるで聞く耳を持たないのでアプリを開く。」という違和感ある書き出しで始まるのがこの小説で、まず段落頭のインデントがなく、次に「それでも」と語る「それ」は本文中にはなく代名詞が機能を果たしておらず、そして読点がない。地の文の読点は、以降も「じゃあ、うん、任せる」という文章で出てくるのみで、他にはない。また、書き出しを読むより前に目に飛び込んでくるのは、意図的な改行がひとつもない紙面だろう。読んでいくと、会話も場面転換もなにもかも改行がなされずにひとつながりの段落のなかに書かれている。なぜこんな風に文章ルールが破綻しているのかといえば、それは語り手が疲れているからで、お話としてはこれは育児疲れの母親の物語となっている。

疲労とは身体的なもので、実は文章では伝えるのが難しいもののひとつだ。例えば「彼はフルマラソンを走ってとても疲労した」という文章を読んで、身体的な疲労感が伝わるかといえばあまり伝わらない(彼の疲労を想像することと、彼の疲労感が伝わることは少し違う)。しかしこの小説の語りからは、語り手の疲労が伝わってくる。「語り手がルールを守れていない」ことを示すことによって、逆説的に「ルールを守れないほどの疲労」が描写されている。前述した文章ルールという形式面だけでなく、内容面でも、寝かしつけのルールをアプリへアウトソーシングする、図書館の返却期限が過ぎている、おそらく不倫のような関係を続けている、赤信号を渡ってしまう、といった幾つものルールが守られていないことが語られている。形式面と内容面のルールの破綻が、語り手の身体的疲労を描写し、ラストでは身体的死までが示唆されて終わる。夜間はボタンを押さない限りは赤信号が続くと思われる横断歩道で、語り手はボタンに気が付いていながらそれを押さずに渡り始める。じぶんを取り巻くルールがいくつも破綻していることに気が付きながら、それを正す余力が語り手にはもう残されていない。

身体的疲労の文章表現として非常に優れていると感じた。

「ワイルドピッチ」 海乃 凧 2点

中学三年生の両片想いが、ワイルドピッチという野球用語に重ねられて語られている。ワイルドピッチは、投手の暴投によって捕手が球を後逸し、その隙に塁に出ていたランナーが進塁する行為のことで、小説のなかではラストで駿介の暴投と悠人の後逸、そして駿介が悠人の方に向って走り出すというのが野球のワイルドピッチの行動そっくりで、その様子を見た窓から見ていた文乃が「あ」と声を出す。野球であれば、ここから文乃が進塁するだろう場面で、文乃がいる三階は三塁を連想させるのでつまりは得点チャンスであり、ふたりの恋愛の進展を予感させる。

文乃と駿介が、目の前の友人の目を盗みながら互いの様子に目を向けている様子は、やはり野球で、三塁ランナーをけん制する投手のようでおかしみがある。

気になったのは文体で、この両片想いを語るものとしてはやや重たい印象がした。たとえばひとつ挙げるなら、「駿介が見上げた先には、髪を風になびかせて笑う文乃の鎖骨より上の左半分だけが、教室を切り取る窓枠の左下に見える」は良いけれど、その直後の「右上には昼光の中で所在なさげに灯る二本の蛍光灯が見えるが、文乃の正面にいる可奈は、教室の中央にあるコンクリート柱の出っ張りに隠れていて、見えない」というのは文章がやや重たく感じる。「蛍光灯」が見えることを描写する必要性はあまり感じないし、可奈が何に隠れているかももっとシンプルに書いたほうが読者には駿介の視界が伝わりやすそうだし、そうした文体のほうが内容と合っているように感じる。文体の重たさと片想いの視線の対比でおかしみをだす、のような方向であればもっと伝わりやすい対比が必要のようにも思う。どんな文体で書くのも全然良いとぼくは思うけれど、作品のもっとも大事なおもしろさを減じてしまう文体は避けるべきだ。作品のおかしみ自体は良いものだと感じた。

「盗まれた碑文」 吉美駿一郎 3点

ラストの王の顛末に幻想とユーモアが詰まっていておもしろかった。半面、そこにいたるまでの過程が文章から追いきれなかった。石碑、石板、大理石、石板の外側と内側、雲母、白と灰の境目、石、岩石、石灰岩、これらの対応関係、それから石碑と碑文と神聖文字と文字との対応関係も、けっきょくぼくには最後まで理解できなかった。また、毎日のように岩が届いてくる場面でヨアートがなぜ雲母を削っているのか、「コの字に回りこむように掘」るとは何のどこをどのように掘っているのか、「気がつくと洞窟は消え」た場面ではいつからどこの洞窟にいたのか、「盗人である王」とはどういうことか、その辺りもよくわからなかった。

想像した限りでは、ヨアートはすりかえれた(?)石碑の内側の雲母と一致する雲母を探すために雲母を含む岩を集めてもらい、ヨアートのもとに届けられた岩の雲母の塊のなかに盗まれた石碑があるのではないかと考えていたので、届けれた岩の雲母を掘っていて、掘っていた雲母が(メビウスの輪理論によって)見た目よりもずっと深く掘り進めることができるとわかり、そのなかを掘り進めて人が入れる洞窟くらいまで掘り進め、このとき雲母を掘り始めた穴=洞窟の入口から円が広がるように壁に向かって掘り進めて行った人たちの陣形が入口を背にコの字型に広がっていて、洞窟のなかだから見つけた石碑の文字を読むのに松明の炎が必要で、碑文の神聖文字が神聖文字の力によって王と石板の表面を入れ替えた直後に、ヨアートのもとに届けられた岩の雲母と石板のメビウスの輪的なつながりが消失して、洞窟は消えてヨアートは元の空間に戻った、ということだろうか。碑文が(神聖文字が?)どこへ行ったのかは謎か。自分の石板と、別の石の雲母を入れ替えなくても逃げることができるなら、最初からそうすればよかったのではないかという気もする。

部隊設定や、主人公の知恵や行動、それから王の顛末などはとても魅力的だったと思う一方で、魅力を伝える部分以外を読むのに負荷をかけすぎているような気がしてどうにも惜しい。この読みにくさが魅力につながっている(必然性があってそういう書き方がなされている)わけではないようにも思うので、語彙はもう少し整理するなどしてほしかった。おもしろいのは事実なので3点にしました。

〇Hグループ結果

「量産型魔法少女」 佐々木倫 4点

「PADS」 久永実木彦 5点

「voice(s)」 蕪木Q平 4点

「ワイルドピッチ」 海乃 凧 2点

「盗まれた碑文」 吉美駿一郎 3点

〇勝ち「PADS」 久永実木彦

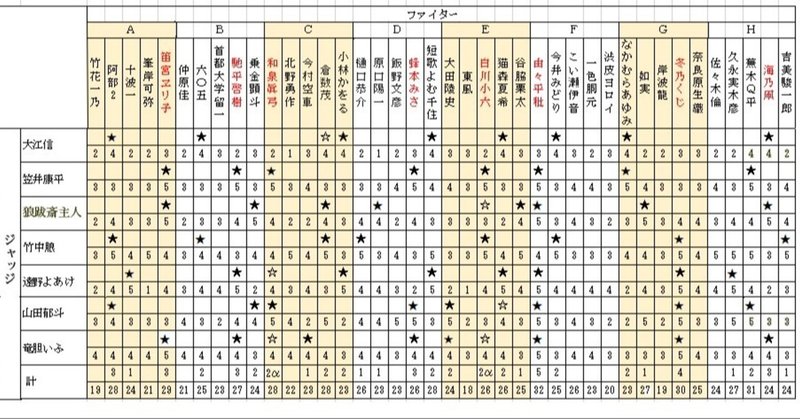

■各作品点数一覧

Aグループ

「青紙」 竹花一乃 2点

「浅田と下田」 阿部2 4点

「新しい生活」 十波一 5点

「兄を守る」 峯岸可弥 1点

「孵るの子」 笛宮ヱリ子 4点

Bグループ

「今すぐ食べられたい」 仲原佳 3点

「液体金属の背景 Chapter1」 六〇五 4点

「えっちゃんの言う通り」 首都大学留一 4点

「靴下とコスモス」 馳平啓樹 5点

「カナメくんは死ぬ」 乗金顕斗 2点

Cグループ

「おつきみ」 和泉眞弓 4点

「神様」 北野勇作 3点

「空華の日」 今村空車 4点

「叫び声」 倉数茂 3点

「聡子の帰国」 小林かをる 5点

Dグループ

「字虫」 樋口恭介 4点

「世界で最後の公衆電話」 原口陽一 4点

「蕎麦屋で」 飯野文彦 3点

「タイピング、タイピング」 蜂本みさ 2点

「元弊社、花筏かな?」 短歌よむ千住 5点

Eグループ

「いろんなて」 大田陵史 2点

「地球最後の日にだって僕らは謎を解いている」 東風 1点

「地層」 白川小六 4点

「ヨーソロー」 猫森夏希 5点

「虹のむこうに」 谷脇栗太 4点

Fグループ

「馬に似た愛」 由々平秕 5点

「どうぞ好きなだけ」 今井みどり 4点

「人魚姫の耳」 こい瀬 伊音 4点

「ボウイシュ」 一色胴元 4点

「墓標」 渋皮ヨロイ 4点

Gグループ

「ミッション」 なかむら あゆみ 2点

「メイク・ビリーヴ」 如実 4点

「茶畑と絵画」 岸波龍 3点

「ある書物が死ぬときに語ること」 冬乃くじ 5点

「Echo」 奈良原生織 4点

Hグループ

「量産型魔法少女」 佐々木倫 4点

「PADS」 久永実木彦 5点

「voice(s)」 蕪木Q平 4点

「ワイルドピッチ」 海乃 凧 2点

「盗まれた碑文」 吉美駿一郎 3点

■勝ち作品一覧

「新しい生活」 十波一

「靴下とコスモス」 馳平啓樹

「聡子の帰国」 小林かをる

「元弊社、花筏かな?」 短歌よむ千住

「ヨーソロー」 猫森夏希

「馬に似た愛」 由々平秕

「ある書物が死ぬときに語ること」 冬乃くじ

「PADS」 久永実木彦

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?