暴走する承認欲求と自己肯定感の低さ、カオナシにみるその解決策

SNSは承認欲求を満たすどころか暴走させる

今や世界中の人々にとって欠かせないツールとなったスマートフォン。

しかし近年、その過剰使用に警鐘が鳴らされるようになってきました。

背景にあるのはインターネットやゲームへの依存の問題ですが、なかでも依存性の強いコンテンツとして取り上げられることが多いのがSNSです。

SNSをつい覗いてしまうのは、退屈だから、何となく手持ち無沙汰だからという理由が最も多いのではないかと思いますが、自分の投稿にどんな反応がついたか気になってしょうがない、という人もかなり多いのではないでしょうか。

なぜ投稿への反応がそんなに気になってしまうのか?

それは(自分の言動が)他人からどう思われているか知りたい、という感情が本能に根差したものだからです。

人は太古の昔から他の霊長類と同じく群れ単位で暮らしてきた社会的動物であり、群れからはぐれることはすなわち命の危険にさらされることを意味してきました。

そのため集団の一員として価値ある存在だと他者(コミュニティ)に認めてもらうのは決定的に重要なことだったのです。

つまり承認されることへの欲求は、自身の生存確率を上げるために向社会的(利他的)な行動を促す、我々の脳にプレインストールされた本能的欲求とも言えます。

欲望や欲求の正体とも言える報酬系のドーパミンの働きは、目の前にぶら下げられたニンジンを追いかける衝動に例えられることがあります。

しかしSNSへの欲求は、いわば偽物のニンジンに報酬系が反応してしまっている状態です。

承認欲求に導かれたその先にあるのは、コミュニティからのリアルな承認(による充足感)ではなく、「いいね」やコメントといった機械的な視覚情報であり、そこには身体性を伴わない空虚さが常について回ります。

SNS依存症は、決して満たされることのない承認欲求に振り回される承認依存症とも言えるかもしれません。

投稿がひとたび"バズる"とスマホが手放せなくなるという話がありますが、もっと「いいね」やコメントがついているかもしれないと数秒おきにリロードしている時、脳内ではドーパミンが大量に分泌され、その期待感が醸成されているのです。

しかしドーパミンの過剰分泌が続くと、受容体のダウンレギュレーションを介して欲求を制御する理性の脳である前頭前野の機能低下が起こります。

すると欲求に歯止めが掛からなくなり、ますますSNSにのめり込んでいくことになります。

ギャンブルにおけるビギナーズラックのように、バズることがSNSへの依存をさらに強める結果になってしまうのは皮肉な話かもしれません。

強い承認欲求は自己肯定感の低さの裏返し?

ところで承認欲求が強いのは自分自身に対する承認が不足しているから、つまり自己肯定感の低さの裏返しとも言われますが、はたしてそれは本当でしょうか?

これまでの研究では、自己肯定感や主観的な幸福感は理性の脳である前頭前野の一部、内側前頭前野の活性と相関することがわかっています。

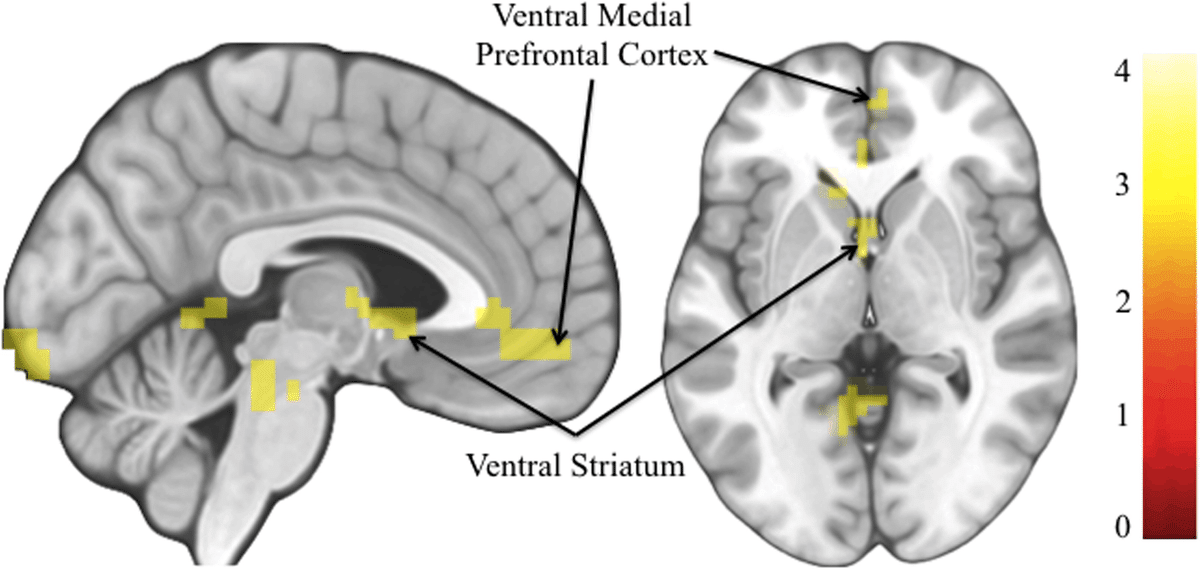

Results of a region of interest analysis demonstrated that participants who were affirmed (compared with unaffirmed participants) showed increased activity in key regions of the brain’s self-processing (medial prefrontal cortex + posterior cingulate cortex) and valuation (ventral striatum + ventral medial prefrontal cortex) systems when reflecting on future-oriented core values (compared with everyday activities).

実験の結果、幸福度が高い人(自分は幸せであると強く感じている人)ほど、内側前頭前野の一領域である吻側前部帯状回と呼ばれる脳領域の体積が大きいこと、ポジティブな出来事を想像している時に感じる幸せ感情の程度が高い人ほど吻側前部帯状回の活動が大きいこと、さらにポジティブな出来事を想像している時の吻側前部帯状回の活動はその場所の体積と相関していることなどが明らかとなりました。

前頭前野にはまた、本能的な欲求や衝動、ストレス中枢を抑制する働きがあることが知られています。

つまり内側前頭前野の活性の高い人は幸福感や自己肯定感が強く、承認欲求もセーブできているケースが多いと考えられます。

自分で自分を認められていないからこそ他者の承認を求めてしまうという言説には、やはり一定の真実性があるのかもしれません。

情けは人のためならず

ネットの世界(SNS)では承認欲求が真に満たされることはなく、それどころか衝動を抑制する理性の力が失われ、むしろ欲求は肥大化していきます。

この負のループから抜け出るにはどうすればよいのでしょうか。

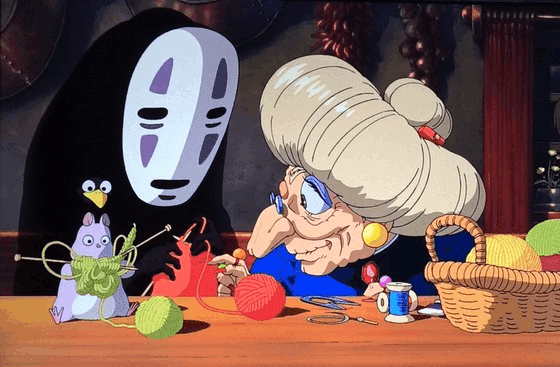

そのヒントは、ジブリの『千と千尋の神隠し』に出てくるカオナシというキャラクターにあるのではないかと思います。

自我を持たないカオナシは、自分の中の空白を埋めるためにお金で人々の関心を買い、人やモノを吸いこんで肥大化していきますが、主人公の千尋だけは一向に興味を示してくれないため、欲求が暴走してついには油屋で暴れ狂います。

しかし油屋での一件の後、我に帰り、銭婆の家にお手伝いとして居候するようになってからは、かつての暴走ぶりは嘘のように鳴りを潜め、カオナシは穏やかに暮らすことができるようになります。

前述した自己肯定感の鍵を握る内側前頭前野は自意識(内省)、善悪、良心(モラル)、美意識など、一言で言えば社会性を司る領域であり、主に社会との関わりの中で活性化します。

自分の居場所というものを持たなかったカオナシも、社会との接点を持ち、他者に貢献することを通して社会脳である内側前頭前野が鍛えられ、自我や自己肯定感が芽生ると共に肥大化した欲求も薄れていったのかもしれません。

"情けは人の為ならず"ということわざがあります。

人に対する親切は巡り巡っていつか自分にお返しとなって返ってくると解説されることの多い言葉です。

しかし利他的に振る舞う時、脳の中では幸福感や自己肯定感の中枢でもある内側前頭前野が活性化しているのです(※1)。

このことは何ら見返りがなくとも、親切にするという行為や習慣そのものが人を幸せにするということを意味しています。

日本は世界的にボランティアや人助けなどの慈善行為が少ないことが知られていますが、このことは自己肯定感や幸福度の低さと関係しているように思います。

人間は社会との関わりの中に自己を見出すとも言われます。

カオナシのように実社会の中に居場所、自分なりにリア充として活躍できる場所を見つけること(※2)が結局は人の幸福感につながっているのかもしれません。

※1:

※2:

コロナ禍にあってそれも難しいという場合は、習慣的な運動がおすすめです。前頭葉の神経細胞が増え(神経新生が促され)、ドーパミン神経伝達も向上するため、前頭前野の働きが良くなることが期待できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?