「レガシー」アルーレン調整録・解説(Nic Fit Snow Aluren)

はじめに

はじめまして、otabaと申します。地方住まいでMTGOを中心にマジックをプレイしているしがない一般プレイヤーです。

マジックに関して人に誇るべき業績は何もないのですが、唯一「アルーレン」というデッキでの5-0だけは回数を重ねることができています。(数をこなせばそれなりにどうとでもなるのは内緒)

そのアルーレンで最近調子よく勝ててるので備忘録的に書き残しておこうと思います。

アルーレンの強さ

まずアルーレンというデッキの強さについて書いていく。

殴れるコンボデッキ

一言で言うならアルーレンはビートプランも取れるコンボデッキである。歌って踊れる農家、mtg界のTOKIOと言ってもいい。

入っているクリーチャーのほとんどがアドバンテージを取れるカードとなっていて、展開しても手札が減らないのが大きな特徴である。1/1や2/2を横に延々と並べて足止めし、飛行クリーチャーでプレッシャーをかけながら相手に対応を強いて、頃合いを見てコンボを決めるのが基本戦術である。

「死儀礼のシャーマン」がいた頃に比べるとビートプランを取りづらくなってしまった感は否めないが、それでもまだまだ面制圧の強さは持っている。相手はこの両面に対応しなければならず、サイドプランが非常に難しい。

↓サイド後物量で押していくアルーレン

速度勝負も消耗戦も可能。

最速3ターンキルの速度を持ちながら奇跡やグリクシスコントロールのように遅いデッキにもアド負けしないタフな構成もデッキの魅力である。相手によって柔軟にゲームの速度を変化させていける強さがある。

優秀なカードがコンボパーツに

アルーレンの強さはコンボパーツそのものの優秀さにある。以下でコンボルートを簡単に紹介したい。

基本となるのは「洞窟のハーピー」と「寄生的な大梟」、「魔の魅惑」の3枚コンボである。「魔の魅惑」が張られた状態だと3マナ以下のクリーチャーをマナコストを支払うことなくプレイすることができるようになる。「洞窟のハーピー」は場に出たときに青か黒のクリーチャーを一体戻す効果と、1点ライフを払うと自分を手札に戻す効果をもっているので、「魔の魅惑」下であれば青か黒のクリーチャーの能力を1点のライフを払うごとに一回使うことができる状態になる。上の組み合わせであれば無限に2点ドレインを繰り返すことになる。

これらのカードは単体で強いとは言い難いが、その脇を固めるカードが非常に優秀だ。「悪意の大梟」は様々なデッキで採用されるパワーカードであり、最近は数を減らしたが「断片無き工作員」もまた、BUG続唱というデッキを生み出した強力なカードである。これらのカードをコンボパーツとして数えながら、盤面に並べて戦力とすることができるのである。

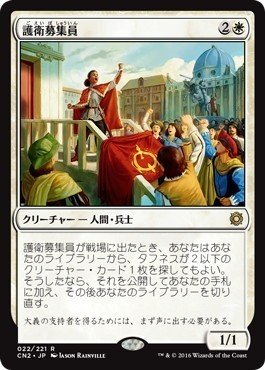

さらにここに1色を足すことで、「魔の魅惑」と「護衛募集員」の2枚コンボにすることもできる。

「魔の魅惑」を張り「護衛募集員」→「大クラゲ」→「洞窟のハーピー」とつなげることで、デッキ内のタフネス2以下のクリーチャーを何でも呼ぶことができるのだ。そのため非常に安定感のあるコンボデッキとなっている。

このように相手や盤面によってプランをその都度切り替えていける柔軟性が魅力的だ。「死儀礼のシャーマン」禁止後は墓地利用系のコンボデッキが増えて苦労したが、モダンホライゾンが入ったことで環境がフェアに寄っているのも追い風だ。

アルーレンの弱点

一方でアルーレンの弱点は以下の通りだ。

避けられない多色化

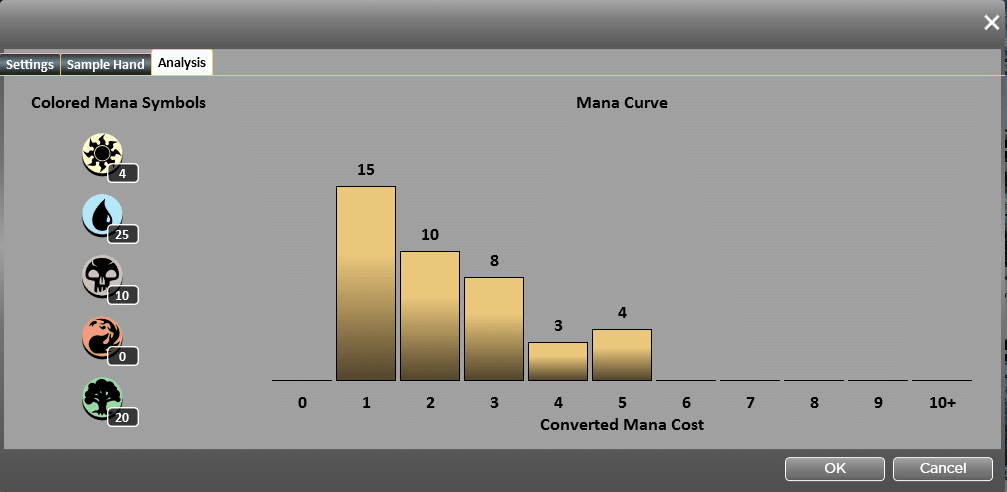

コンボパーツの関係上3色以上にすることは避けられない。また、青と黒を要求しながら緑のダブルシンボルを要求してくることもマナベースに負担をかけている要因となっている。

多色の強力なカードを扱えるのは良いのだが、それらは軒並み2〜3マナで、これらを「目くらまし」や「不毛の大地」を避けながら展開していくのは簡単ではない。万能マナクリーチャーである「死儀礼のシャーマン」が消えたことで、一時期アルーレンが淘汰されてしまった原因はこれが大きいと考えている。※画像は今回のデッキ。

妨害が薄い

デッキの大半がコンボパーツを兼ねるクリーチャーで構成されているため、除去や打ち消し等相手への妨害が薄い。自分より早いコンボ相手には「Force of will」で妨害してもこちらが勝負を決める前にリカバリーされることもしばしばである。またメインの除去も「突然の衰微」3枚程度と限られており気軽に撃つことができない。システムクリーチャーや置物を並べられて手も足も出なくなることもざらである。

「魔の魅惑」というカード自体の弱さ

最後は「魔の魅惑」そのものの弱さである。デッキ名を冠するこのカード自体が4マナという重いカードであり、単体で何もしない上、2枚目以降は完全に腐る。しかも相手にも恩恵があるため迂闊に置けないという、何重もの苦難を抱えている。そのため3枚程度に枚数を抑えるのが一般的になっている。(もちろん4枚欲しい相手もいる)

以上の強さと弱さを念頭に置きつつ構築、プレイを行う必要がある。

アルーレンにとって致命的なカード

アルーレンには上記のような弱点の他にいくつかのキラーカードが存在する。これからが入ったデッキは基本的に苦手な相手となる。

「大歓楽の幻霊」

出されるとゲームにならないカードその1。コンボも決められず、対応策を探そうにもそのたびにライフを削られてしまう。盤面で止まらないバーン自体がきついのにこれは本当に致命的である。

「エーテル宣誓会の法学者」

出されるとゲームにならないカードその2。いるとコンボが決まらなくなってしまう。その上物量で攻めるアルーレンにとってアクション数を制限されるのも相当厳しい。「ルーンの母」と並んだときは投了が見えるカードである。

「ガドック・ティーグ」

いるとアルーレンをプレイできなくなる。「ルーンの母」と並ぶと…

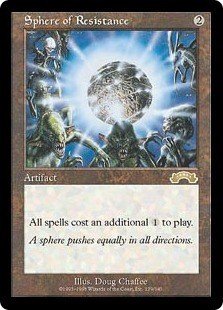

「三なる宝球」等マナコスト増加カード

コンセプトを否定するのはやめて…

新メンバーの加入

「死儀礼のシャーマン」の禁止後、しばらく冬の時代を迎えていたアルーレンだがモダンホライゾンで新戦力を獲得する。採用に値するカードはいくつかあるが、自分が一番注目したのは「氷牙のコアトル」だ。新たな「悪意の大梟」とも言えるこのカードは接死を得る条件の厳しさからレガシー環境で使われているとは言い難い。しかし、「悪意の大梟」を越えるポテンシャルを秘めている。

青緑軸を可能にするマナコスト

まず注目すべきはマナコストだ。青と緑の2マナである。今までのアルーレンは青黒軸で構築されることが多かった。これは「洞窟のハーピー」と「悪意の大梟」の色が同じで、ループさせる場合1ループごとに青黒それぞれ2マナが必要となるからである。

しかし青黒軸にすると、強いマナクリーチャーがいない現状、「魔の魅惑」の緑ダブルシンボルが重くのしかかってくる。基本土地の「森」は上のループに貢献しないため少し使いにくかった。

しかし「氷牙のコアトル」であれば黒マナの要求数が減るので結果的に「魔の魅惑」のための緑マナに余裕が出来るようになった。

不意打ち可能な瞬速ブロッカー

「悪意の大梟」にない強みは他にもある。瞬速を持っている点だ。「悪意の大梟」の場合、既に場に出ていて相手から見えているため、相手がトレードするかどうかを選ぶことができた。しかし、「氷牙のコアトル」は能動的にトレードを要求することができる。タイミングを見計らえば、「永遠衆の秘儀術師」などを討ち取ることすら可能だ。

また、環境に蔓延している「レンと六番」をかわしながら相手クリーチャーを受け止める事ができる点も見逃せない。場合によっては「悪意の大梟」よりも信頼性があると言える。

冬の時代を超えたアルーレンは氷雪カードを得て帰ってきた。

自分のルーツへ

これらの強みを最大限に引き出すには、基本土地を複数枚、素早く並べられると構築にする必要がある。そこで白羽の矢が立ったのが「老練の探険家」だ。

「老練の探険家」はNic Fitなどで使われるクリーチャーだがしばしばアルーレンでも採用される。(というか自分が好んで使っていた。)コピーや焼き直しのアルーレンを多く使っていた自分が、苦難の末初めてオリジナルのチューンを施し5-0リストとして世に送り出したのがNic Fit Alurenである。このデッキをきっかけに様々な方に変なアルーレンを使うやつと認知していただけただけに思い入れも深い。

「老練の探険家」であれば氷雪基本地形を複数積む構築も肯定される。また、「森」と「沼」から「老練の探検家」→「陰謀団式療法」と動いて「島」と「森」を引っ張り、そのまま「氷牙のコアトル」をプレイしやすいのもポイントだ。「悪意の大梟」の場合、事故の元になる「沼」を複数枚積むのを避けたかったため、ランプした後上手くマナを使えないこともあった。しかし「氷牙のコアトル」はその悩みも解決してくれた。

※補足になるが、「老練の探険家」を使ってアルーレンを組む場合、基本土地は「島」2「森」2「沼」1の計5枚がベストであると考えている。これは1回ランプ出来れば魔の魅惑のための4マナに届き、それ以上の基本土地は過剰で事故の要因になるからである。逆に4枚ではない理由は、下手な引きをした場合に「老練の探険家」が十分な仕事をしなくなってしまうからだ。また上記の理由から「老練の探険家」を4枚積むような構築は推奨できない。サイドアウトしたい相手も多いため3枚も無駄になりやすい。2枚に抑え、緑頂点で水増しするのが良いだろう。

「緑の太陽の頂点」の採用

自分が構築するベテラン型アルーレンの大きな特徴として、緑の太陽の頂点の採用が挙げられる。恐らくこれを使って大真面目にアルーレンを組んでいるのは自分くらいのものだ。(おそらく使ってくれた方はいたのだろうがあまり感触がよくなかったのだろう)

このカードはアルーレンの強みの一つである「断片無き工作員」を使えなくするという大きなデメリットを抱えている。続唱で「緑の太陽の頂点」をめくった時はその弱さに驚くだろう。しかし、そもそも「老練の探険家」を採用したデッキでは後半1/1バニラをめくる「断片無き工作員」は十分な力を発揮できない。それならば開き直って「断片無き工作員」を解雇し、緑頂点に寄せた構築にすればよいと考えた。

Nic Fit Snow Alurenの完成

ここまで来ると自由に構築出来る枠が減ってくるため、大体の形が整う。アルーレンはコンボパーツで非常にたくさんのスロットを食うデッキなのだ。こうして完成したのが以下のリストだ。

ここに載せたのは2019.7.13に4回目の5-0したリストである。現時点の戦績は47/72で65%程度の勝率となっている。初めて5-0した6.29からほとんどリストは動いていない。

採用カード紹介~メインボード編~

以下ではそれぞれのカードの採用理由について書いていく。

デュアルランド各種1枚ずつ計4種

フェッチランド10枚

フェッチが多めなのはシャッフルを多用したいのと「不毛の大地」や「リシャーダの港」を少しでも回避しやすくする意味がある。その分「血染めの太陽」で死ぬ。

氷雪基本土地3種5枚

「島」2「 森」2 「沼」1 。理由は前述の通り。

「ドライアドの東屋」1枚

「緑の太陽の頂点」から引っ張れたりフェッチから飛び出してブロックしたりとなかなかトリッキーなやり手カード。常に何か使えないか考えておくと良い。

奇跡全盛期の時は相手が「精神を刻む者、ジェイス」でフルタップしてきたエンドフェイズにフェッチ。次のターンこのカードをコストに墓地の「陰謀団式療法」をフラッシュバックして「Force of will」を指定する必殺技があった。(これで相当数の奇跡を倒した)

「渦まく知識」4枚

説明不要の基本カード。青いコンボデッキなら大体入る。特に状況によってカードの価値が上下しやすいアルーレンでは重要なカード。

「思案」3枚

できれば4枚積みたい枠。スロットがカツカツのためここに1枚分しわ寄せがきている。アルーレンは状況によって不要カードが変化するためドローソースがないと回らない。

「陰謀団式療法」4枚

サクリ台+コンボサポート。これの表を当てられればかなり勝ちに近づく。一昔前、奇跡が流行っていた時は「ドライアドの東屋」との必殺ムーブで瞬殺していた。※「ドライアドの東屋」参照

「老練の探検家」2枚

先の理由による。

「森の知恵」1枚

軽いアドバンテージソース。追加ドローしなくても、継続的にドローの質を高めてくれるだけで十分な働き。

「悪意の大梟」2枚

除去を当てにくいカナディアンスレッショルドをメタっているため6梟体制。8梟にすると他が薄くなるのでこれか限界と思われる。

「洞窟のハーピー」1枚

一枚刺しだと「Force of will」で切れないなど困ることもある。しかし「氷牙のコアトル」と「悪意の大梟」くらいしか戻すクリーチャーがいない今回の構築では、手札で腐ることも多いため2枚は積みにくい。

「突然の衰微」2枚

置物やシステムクリーチャー対策。それ以外は「悪意の大梟」と「氷牙のコアトル」で対処したい。実質除去となるクリーチャーが増えたので、2枚まで減っている。

「氷牙のコアトル」4枚

青緑軸の構築に寄せるため「悪意の大梟」を押しのけて4枚採用。2ターン目に「秘密を掘り下げる者」をキャッチ出来ないこともしばしばだが、そのうち接死を持つため相手も放置できない。また緑なので「緑の太陽の頂点」で持って来られるのも重要。今まで「緑の太陽の頂点」では飛んでいる「秘密を掘り下げる者」に対応できなかった。

「護衛募集員」4枚

4cアルーレン組む場合、BUGに赤を足すか白を足すか選べる。どちらでも良いならばサイドカードにコンボ対策や置物対策を取りやすい白をお勧めする。

「大クラゲ」1枚

これも自分のアルーレンの大きな特徴。「クイックリング」や「北極マーフォーク」などと枠を争うカードである。「北極マーフォーク」はカードが弱すぎて採用に値しないので、「クイックリング」との比較になる。

まず単体性能は一言で言うなら攻めの「クイックリング」、守りの「大クラゲ」である。

相手の除去をかわしつつ飛行2点クロックとなれる「クイックリング」は、立派な戦力として換算できる。一方「大クラゲ」の役割は「グルマグのアンコウ」や「マリットレイジ」等、脅威となるカードのバウンスだ。また、「別館の大長」のようなカードを出されてもワンチャンスを作ることができる。自分の盤面が空の劣勢でトップした時に最低限の仕事をするのも評価に値する。(どの状況も限定的だが…)

次にコンボ性能である。「大クラゲ」に比べ「クイックリング」の方がコンボを阻害されにくいと言われるがそれには条件が付く。

例えば「護衛募集員」のみでコンボをスタートする場合、「護衛募集員」を複数引っ張って展開した後「クイックリング」を呼ぶと「洞窟のハーピー」までは確実につなげることが出来る。しかし、デッキに「クイックリング」を1枚しか入れていない場合は結局「洞窟のハーピー」に対応して除去られるためコンボを成立させることはできない。この場合は「大クラゲ」と大差ない。

一方盤面に「氷牙のコアトル」や「悪意の大梟」が1枚でもいると話が変わる。「護衛募集員」から「洞窟のハーピー」までは繋がるため、除去1枚では止まらなくなる。このような盤面になることは多いので「クイックリング」の方がコンボに関しては信頼性が高いと言える。

しかしそれでも自分はクラゲを選んでいる。「悪意の大梟」が除去られていない状況ならそもそも相手の除去が尽きていることが多いからだ。「悪意の大梟」が立っているということは、盤面が止まっている状況である。相手は「悪意の大梟」をどかして殴れていないのならばコンボにも邪魔が入らないだろうという考えに基づいている。

ここまで書いて「アンコウも減ってるしコンボ的にも普通にクイックリングの方が良いのでは?」と自分でも思えてきたが成功体験はやはり強烈なのだ。

「寄生的な大梟」1枚

説明不要のコンボパーツ。その割にピンチの時は「Force of will」で切られることもある。いなくてもコンボ決まればそこそこ勝てる。

「永遠の証人」1枚

コンボパーツを使い捨ててもこれで拾える。これがないとハーピーがハンデスされた瞬間にコンボが決まらなくなる。苦しい時は土地を拾っている。

「トレストの使者、レオヴォルド」1枚

7500円で買って1000円くらいになった悲しみのカード。基本的には中盤「緑の太陽の頂点」から引っ張ってきて蓋をする役割がある。

「魔の魅惑」3枚

キーカードだが、手札でのだぶつきを嫌って3枚に抑えている。

「Force of will」4枚

説明不要の妨害カード。撃たなくて済むならそれが一番。致命的なところだけ弾いていく。

「緑の太陽の頂点」2枚

マナクリーチャーから「トレストの使者、レオヴォルド」まで何にでもなれる。色々な状況に対応できる便利カード。

採用カード紹介~サイドボード編~

「外科的摘出」2枚

墓地対策カード。もっさりしているアルーレンにおいては0マナで撃てるカードは重要

「花の絨毯」3枚

対青最終兵器。デルバー系だけではなく奇跡やグリクシスコントロール相手にも入れる。これさえあれば「基本に帰れ」やグリクシスコントロールの「血染めの月」も怖くない。

「スレイベンの守護者、サリア」1枚

ストーム対策。ストームを相手にする場合はカウンター+ハンデス+置物+クロックが必要なのでサリアはその2つを担当できる。引いて置ければラッキー。

「溜め込み屋のアウフ」1枚

モダンホライゾンでアーティファクト絡みのデッキも増えているので1枚採用。ストーム対策にもなり「緑の太陽の頂点」からも引っ張ってこられる。

「漁る軟泥」1枚

墓地対策兼対デルバー最終兵器。後半「花の絨毯」の潤沢なマナからとんでもないサイズになって出てくる。

「暗殺者の戦利品」1枚

「突然の衰微」の範囲外の重めのプレインズウォーカーや置物にも触れる貴重なカード。打ち消されない衰微を優先している。

「疫病を仕込む者」1枚

「真の名の宿敵」などのタフネスが低いクリーチャー対策。「護衛募集員」からサーチが前提。「疫病牝馬」と枠を争うが、黒が薄いこのデッキではシングルシンボルであることは重要。

「毒の濁流」1枚

これがないとDeath&Taxesに勝てないことが判明したので1枚採用。「疫病を仕込む者」で対応できないサイズでもまとめて流す。

「フェアリーの忌み者」1枚

墓地対策その2。赤黒リアニメイト等の初動をはじいた後、「護衛募集員」から引っ張って蓋をする。「集団的蛮行」で落とされないのも地味に重要。

「不屈の追跡者」1枚

サイド後魔の魅惑を減らす相手に対してサイドインしてビートダウンプランをサポートする。

「秋の騎士」1枚

サイドから仕込まれる針などを割る。このカードのおかげで針などの置物2枚程度ではコンボは止まらない。

「ネル・トース族のメーレン」1枚

消耗戦にさらに強くする1枚。拾ったコアトルをそのまま叩きつけることも可能。

実際の動きとサイドボーディング

このデッキの実際の動きは以前に上げた動画を参考にしていただきたい。

パート1

https://www.youtube.com/watch?v=J9yL69rYQLI

パート2

https://www.youtube.com/watch?v=N_ByoshrdH8

また、Twitterのフォロワーの方にサイドボーディング等を記録するスプレッドシートをいただけたため、それをここに張り付けておく。この場を借りて感謝を述べたい。

最後に

長々とした文章を最後まで読んでいただき本当にありがとうございます。自分の感覚による部分も大きく、他の方が使うと違和感を感じる部分は多くあるかもしれません。ぜひ自分なりにブラッシュアップしていただき感想などをTwitterで教えていただきたいと思います。

気が向いたら他のアルーレンに関しても書くことがあるかもしれません。その際にまた読んでいただければと思います。

本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?