ダンジョンアルーレン~夏の心霊ダンジョンツアー~

こんにちは、otabaです。今日も飽きもせずにアルーレンを回し続けています。

さて、ついにフォーゴトン・レルム探訪の発売となりますが、皆さんは「アーチリッチ、アサーラック」の注文は既にお済みでしょうか?今回は発売前から「魔の魅惑」との2枚コンボが話題となっていた「アーチリッチ、アサーラック」によって、アルーレンに起きた変化について書いていきます。

「アーチリッチ、アサーラック」はなぜ騒がれたのか

発表当初から「魔の魅惑」とのコンボが話題となった「アーチリッチ、アサーラック」。このカードの登場で、2021年7月まで10000円弱の価格を行き来していた「魔の魅惑」の値段は一気に跳ね上がり、今や1枚20000円に迫ろうかという勢いだ。

「魔の魅惑」はもともと様々なクリーチャーとコンボを形成するカードでありながら再録禁止カードということもあり、常に高騰の可能性は秘めていた。しかしながら、なぜ今になってここまで騒がれたのだろうか。その理由は大きく2つあると考えている。

① アルーレン待望の2枚コンボ

一つ目は「魔の魅惑」と「アーチリッチ、アサーラック」の2枚でコンボが成立することだ。アルーレンコンボの基盤は「洞窟のハーピー」を利用したCIP能力の使いまわしである。そのためどんな構築にせよ、最終的には「魔の魅惑」+「洞窟のハーピー」+「その他のクリーチャー」という実質3枚のカードでコンボが成立させることになる。「護衛募集員」や「帝国の徴募兵」を使うことで2枚コンボにもできるのだが、その分「北極マーフォーク」などの、単体ではおよそレガシーレベルではないカードにも枠を割く必要があった。

一見頼りないカードも、コンボパーツとして機能するのがアルーレンの魅力の一つでもあるのだが、そのような構築は、多くの枠を弱いカードに割かなければいけないという欠点もあった。

「アーチリッチ、アサーラック」は、そんなアルーレンの常識を根本から覆した。このカードは「魔の魅惑」と自分自身の2枚だけでゲームに勝利できる唯一のカードなのだ。

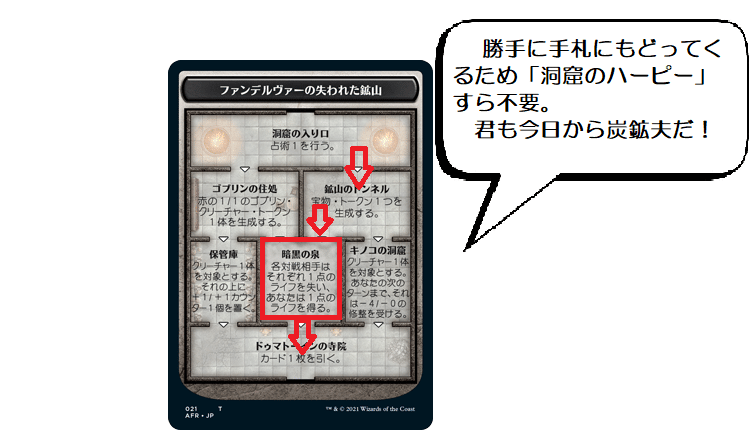

「アーチリッチ、アサーラック」は場に出ると「あなたが魂を喰らう墓を踏破していない場合、アーチリッチ、アサーラックをオーナーの手札に戻し、ダンジョンを探索する。」という効果が誘発する。「魂を喰らう墓」さえ踏破していなければ、勝手に手札に帰ってくるため「魔の魅惑」下であれば、好きなだけ唱え直すことができる。ダンジョンには繰り返し入ることができるため、「ファンデルヴァ―の失われた鉱山」を周回することで無限ドレインが成立するという寸法だ。

単純にフィニッシャーが「魔の魅惑」と即死コンボを形成するという点でも大きな強化であり話題となった。

②BGカラーでのコンボ成立

理由の二つ目は、多色化の必要がなくなった点である。今までも2枚コンボにすることができたのは前述のとおりであるが、そのためには最低4色のデッキにする必要があった。それが一気に必要な色が減り、緑と黒のみでも無限コンボ自体は成立するようになった。これによって「魔の魅惑」と「アーチリッチ、アサーラック」の他は、どのようなカードを積んでもアルーレンというデッキを構築できるようになったということが注目された。構築の幅が大きく広がり、日夜様々な人が新たな構築を試している。

「アーチリッチ、アサーラック」の実際

「アーチリッチ、アサーラック」の評価を一言でいうなら、コンボで使うなら100点、単体では10点以下だ。

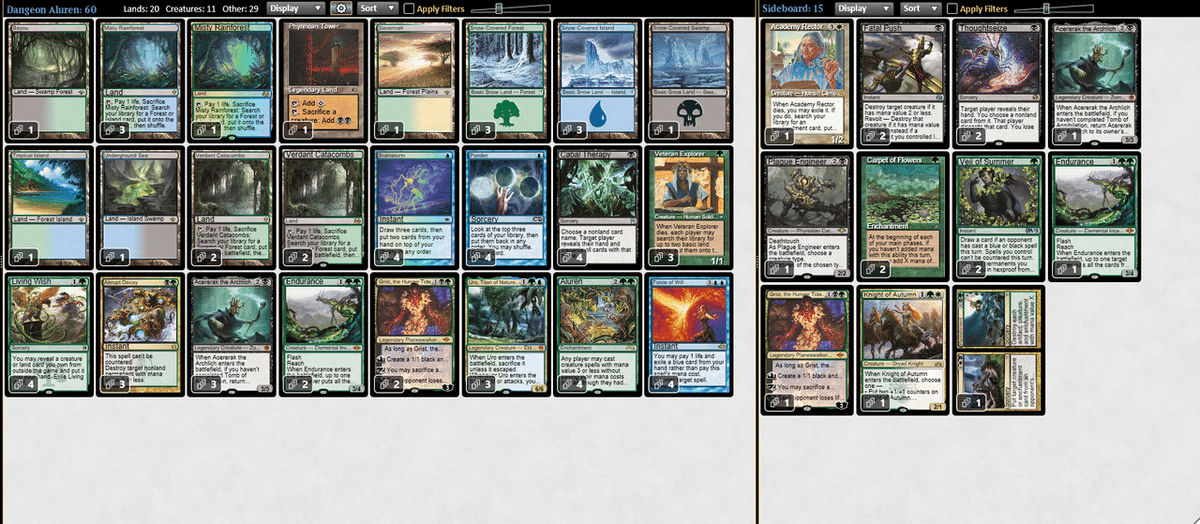

「魔の魅惑」との2枚コンボは思った以上にお手軽で、簡単に決まる。実装してすぐに以下のようなリストを仮組みしてリーグに突撃したところ、うっかり5-0してしまったほどだ。このデッキはあちこちに欠陥を抱えているのでそのまま使うことはおすすめしないが、それでも5-0に導くだけのパワーは感じさせられた。

一方単体性能はかなり低い。唱えるカードが他に何もなかったら仕方なく出すというのが普段の使い道になるだろう。3マナ払って最初にできるのは占術1か1ライフを得ることなので、よほど泥沼化したゲームでもない限り、活躍することは難しい。また、勝手に手札に戻ってくるので、2枚目以降はコンボの時以外完全に腐る。これを許容できる構築にすることが最低条件となることが分かった。

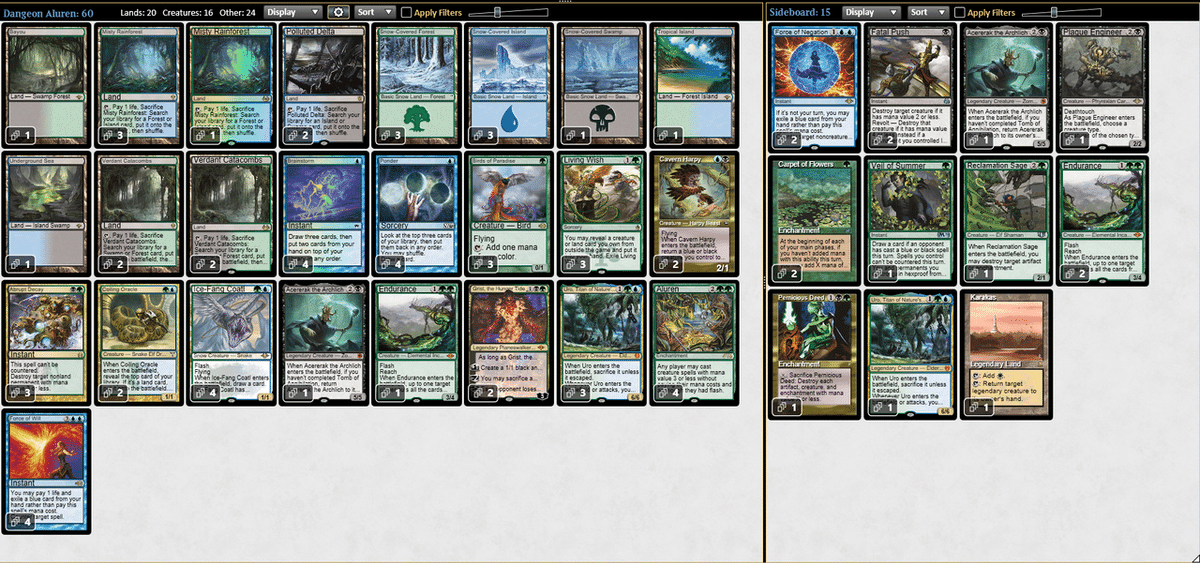

BUGダンジョンアルーレンの完成

以上のような経緯を受け調整を繰り返した結果、ようやく安定して勝てる構築に行き着くことができた。以下に載せるBUGアルーレンは、ほとんど同じリストで5-0を現在5回している。また勝率も高く、このデッキ一本でレーティングは1900を超えることができた。以下にこのデッキの概要を書く。

①BUG待望の2枚コンボ

アルーレンには様々な型が存在し、どれも一定の水準の力を有しているが、「アーチリッチ、アサーラック」を最も使いこなすことができるのは、間違いなく青黒緑の三色で組まれるBUGアルーレンだ。

BUGアルーレンは他の型に比べ、フェア寄りのデッキになっていて、盤面だけで押し勝つことも少なくない。Bant controlやMiraclesなどのコントロールに対して手札を減らさずに盤面を作って攻めていけるのが強みだ。また、4色のアルーレンに比べてマナ基盤が安定しているので、UR DelverやDeath and Taxes等の土地を攻めてくるデッキに対しても一定の耐性を有している。

一方で、単体では腐りやすい「洞窟のハーピー」を絡めた3枚コンボであることが欠点だった。コンボで勝つしかない相手にパーツがそろわずに勝てなかったり、「Force of will」を2回以上撃った場合、リソースが足りずに、「魔の魅惑」と「洞窟のハーピー」はあるが、場に何も残っていないということもよくあった。

「アーチリッチ、アサーラック」はこれらの弱点を一気に改善した。サイドボードから「生ける願い」で引っ張ってくることでコンボを決めたいときには確実にパーツを揃えることができる。また、これによってメインボードに「アーチリッチ、アサーラック」を複数枚積む必要はなくなり、手札に2枚以上だぶつくこともなくなった。

完全に「洞窟のハーピー」を抜き去る構築も試したものの、結果的にコントロールへの耐性を落としただけになったので、元の形を残しつつ利用できるところだけ使うのがベストだと判断した。アドバンテージクリーチャーによる面制圧でフェアデッキに強かったBUGアルーレンが、4Cアルーレンさながらのコンボ能力を有することができるようになったのだ。相手からしたら相当戦いにくいことは間違いない。

②環境に存在するのデッキとの相性

大まかには以下のような相性になるだろう。

【有利】

コントロールデッキ全般(Bant Control、Saga Still等)

非青デッキ全般(GW Depth、Death and Taxes、Lands、Maverics等)

オールイン系墓地利用コンボ(BR Reanimater,Mono Black Reanimater等)

【五分】

UR Delver等デルバー系全般

Mono Red Stompy

Artifact系デッキ(Urza Echo、Dice Factry等)

Hogaak、Madness系デッキ全般

【不利】

高速コンボ(ANT、Doomsday等)

Show and Tell系コンボ(Sneak and Show、Omni Tell等)

親和

既存のアルーレンと比べ、マッチアップ相性に大きな変化はないが、「生ける願い」による対応力の高さで雑多なデッキに勝利しやすくなっている。非青系のデッキに対してマッチを落とすことがほとんどなくなったのが高い勝率の要因だろう。一方でデルバー系には若干耐性を落としている。これは生ける願いによるテンポの悪さが原因だ。コンボ等、不利なデッキ相手に相性改善に至らなかったのは残念ではあるが、構造的に無理を抱えている相手もいるのでやむを得ない。

③プランの立て方

アルーレンのプランの立て方が難しいという話をよく耳にする。ミッドレンジでありながらコンボも有するということで、一見難解なデッキに見えるが、基本的なプランの立て方はとてもシンプルだ。以前にnoteに書いたことと重なってしまう部分もあるので、合わせて読んでいただきたい。

アルーレンのプランは一言でいうなら「できるだけ盤面で勝つ」のが基本となる。「魔の魅惑」でコンボを狙うのは多くの場合最終手段で、4ターン目にコンボを通しに行くことはほとんどない。コンボを常にちらつかせながらこちらの展開を押し付け、相手のアクションを制限していく。我慢しきれなくなった相手が除去や打ち消し呪文を吐き出したら勝利は目前だ。満を持してコンボを通しに行こう。これが基本戦術であるため、初手に「魔の魅惑」、「洞窟のハーピー」、「自然の怒りのタイタン、ウーロ」が大集合しているような状態はあまりよい手札とは言えない。キープはするだろうが、勝利にはむしろ遠いハンドであると思った方がよい。

「魔の魅惑」は4マナという非常に大振りなアクションであるため、打ち消されると自分のターンが1ターン分飛ばされてしまう。確実に通る、消されても損をしない、確実に負けるような場合でない限り使わないカードだということを念頭に置いておくと少し見方が変わるかもしれない。

今回紹介しているアルーレンも、「生ける願い」入ったとはいえ、デッキ自体の基本的な構造に変化はないのでこのプレイングを念頭に置くとよいだろう。

④サイドボーディング

「生ける願い」が入っているデッキのサイドボーディングは経験値が少なく、正解を導き出せているとは言い難い。そのため、一応の指針だけ示すが話半分で聞いて自分で試行錯誤していただきたい。

「生ける願い」を用いたデッキのサイドボーディングはとても難しい。一応の指針として、引きたいカードを最も引きやすい形にすることを念頭においている。そのため、墓地利用系デッキに対してのサイド後でも、忍耐を1枚ウィッシュボードとして残していることがある。これは時と場合によって変わる。自分が後手で相手が早い墓地利用デッキの場合、「生ける願い」が間に合わないので全てをメインボードに入れることがある。その場合は、メインボードの「生ける願い」をサイドに1枚落とすことも検討する必要があるだろう。

このようにサイドボードだけでもたくさん悩むことができるのもこのデッキを調整する面白さの一つなのでぜひ味わってほしい。

⑤具体的な動き

以上を踏まえて実際のリーグでのプレイの様子も参考にしていただきたい。

終わりに

これからリアルで購入して試される方も多くいらっしゃると思います。自分のものが少しでも参考になれば幸いです。もしMOで試される方はクリックに少しだけコツがありますので、以下の動画をご覧いただけると少し楽に周回することができます。このコツをマスターし、伝説のゾンビともに真夏のダンジョンを駆け巡りましょう。それではよいアルーレンライフを!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?