アルーレンのフィニッシャーは誰だ?~梟vs狼vs猫!~

お久しぶりです。新セットごとに変わるアルーレン事情を思いつくままに書き殴ります。それぞれの特徴や利点、欠点。それを踏まえた上での自分の結論を書いておきますので、自分の構築やプレイに合うものを選んでください。

3種類のフィニッシャー

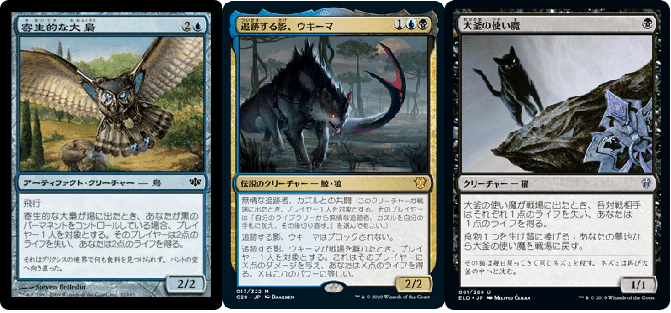

現在のアルーレンでフィニッシャーの候補として挙げられるのは次の3枚だ。

①「寄生的な大梟」

②「追跡する影、ウキーマ」

③「大釜の使い魔」

いずれも「魔の魅惑」下で「洞窟のハーピー」と組み合わせることで無限ループを生み出し相手のライフを削り切ることができるカードであるが、それぞれが異なる特徴をもっている。以下ではそれぞれ個別に比較していく。

①寄生的な大梟

【特徴】

・飛行をもっている。

・アーティファクトクリーチャーである。

・青単色のカードである。

『飛行という回避能力』

初めにはっきりと伝えておきたい。アルーレンで使う「寄生的な大梟」は、ほとんどの場合「風のドレイク」である。

「死儀礼のシャーマン」がいたころは「2点ドレイン付きの風のドレイク」だったのだが、最近主流となっている青緑軸の構築により、その能力は完全にインクの染みと化した。

レガシーは基本セットのリミテッドではないので、できるならば場に出したい生物ではない。コンボ以外では顔も見たくない。それでもこのカードを採用するならば、その2/2飛行というスタッツに価値を見出す必要がある。

2/2飛行が他の2種より優れている点は一つ。デルバーと相打ちが取れることだ。このカードを出さなければいけない状況は、追い込まれているか、逆に追い込んでいる場面が多い。対デルバーで後半に立たせるのなら「寄生的な大梟」の方がうれしい場面が多いだろう。

一方この飛行という能力は回避能力としては中途半端で、肝心な時に攻撃を通せず歯がゆい思いをするときもある。「追跡する影、ウキーマ」でも触れるが、1点でもプレインズウォーカーに攻撃を通したい対コントロール戦では「寄生的な大梟」は力不足といえる。

『アーティファクトクリーチャーであること』

アーティファクトクリーチャーであることは、以前はメリットとなっていた。「光り物集めの鶴」で拾えたり、「戦利品の魔導士」でサーチできたりするなど、意外にも活用する機会の多い特徴だった。

これは限られたライフで確実にフィニッシャーにアクセスしなければいけないBUGアルーレンでは非常に重要であった。

しかし、それは過去の話。その後「明日の見張り」を得たことで、アーティファクトである必要がなくなり、「自然の怒りのタイタン、ウーロ」の参入で、フィニッシャーに到達するまでのライフを心配する必要はなくなった。

今アーティファクトであることは、「タルモゴイフ」のサイズを上げるデメリットとしてしか機能していない。

『青単色のカードである。』

これは大昔から言われてきた免罪符である。限られた場面でしか活躍しないカードでも青ければ「Force of Will」の餌になるのだ。「寄生的な大梟」にたどり着かなくても勝てる勝負も多いため、いざとなったらWillで切れる。ブルーカウントに貢献することは、レガシーにおいてとても重要な要素で明確な利点と言える。

また、色拘束の薄い青単色である点も「洞窟のハーピー」とループさせる際はメリットとなる。青緑軸になっている今のアルーレンでは黒マナを多く用意するのは難しいため、余ったマナでループさせるならば「寄生的な大梟」に軍配が上がる。

【まとめ】

デルバーと相打ちできる素敵な「風のドレイク」ボディ。しかし攻めるには中途半端。色拘束が薄く、「洞窟のハーピー」と気軽にループが可能。

②追跡する影、ウキーマ

【特徴】

・単体スペック最強。

・2点以上のドレインが可能。

・黒交じりのマナコスト

・地味に働く共闘。

『単体スペック最強』

「寄生的な大梟」が「風のドレイク」ならば、「追跡する影、ウキーマ」はちょっと強い「幻影の戦士」である。回避能力界では最強のアンブロッカブルは、レガシーでも有利に働く場面が意外とある。例えば、忠誠値の下がった「時を解す者、テフェリー」や「覆いを割く者、ナーセット」を、相手の「氷牙のコアトル」におびえることなく殴りに行ける。この1点の忠誠値が削れずに泣きを見る場面は多いので明確な利点である。また、場に出てしまえば除去されても2点ドレインをしてくれるので、ライフ面でも少しだけ時間を稼いでくれる。これも「寄生的な大梟」にはない利点である。

『2点以上のドレインが可能』

通常、この能力が生きることはないが、「貴族の教主」などで強化することで、意外な打点を叩き込むことが出来る。さらにそれを「洞窟のハーピー」で回収すれば…自分で実現したことはないが、きっと4~5点ドレインできる場面もあるだろう。

『黒交じりのマナコスト』

今のアルーレンは、できることなら「沼」を置きたくない。これは「自然の怒りのタイタン、ウーロ」の色拘束が厳しいからである。何も考えず「沼」をフェッチしたせいで肝心な時にウーロを墓地から脱出させることができなかった場面は一度や2度ではない。これを嫌がり、「アーカムの天測儀」を1枚差しにするほどである。

黒がマナコストに混じるだけで使いにくく、「洞窟のハーピー」とのループも作りにくい。序盤から積極的に出すカードではないので、それほど気にならないが、いざというときに足を引っ張る可能性があることは覚えておきたい。

『地味に働く共闘』

インクの染みのようにも思える共闘だが、アドバンテージを取るという点では悪くない。ただし「無情な追跡者、カズル」はアルーレンと特別噛み合うカードではないので、積極的に引きたくないカードに1枠を割くのは自分としては懐疑的である。サーチしてきたカズルを「渦まく知識」で戻している姿は想像に難くない。

【まとめ】

黒マナが混じっていることに目をつぶればスペックは最強。構築によって見た目以上の力を引き出せるかもしれない。

③大釜の使い魔

【特徴】

①再利用可能なチャンプブロッカー。

②1マナというマナコスト。

『再利用可能なチャンプブロッカー』

「大釜の使い魔」は前述の2枚と大きく毛色が異なる。単体のスペックは最弱だが、「金のガチョウ」や「王冠泥棒、オーコ」と組み合わせることで何度でもよみがえる不死身の猫となるのだ。

レガシー環境には回避能力を持たない中型クリーチャーは案外多い。代表的なのは「タルモゴイフ」、「聖遺の騎士」、各種エルドラージだろうか。そういった生物から身を挺して守ってくれるのだ。しかも何度でもよみがえり、そのたび地味ながら確実にライフを削ってくれる。これは他の2種にはない明確な利点である。

また、序盤にチャンプブロッカーとして墓地に置いて置き、コンボの時に墓地から戻すという使い方も、このカードにしかできない芸当である。

しかしこれらは「金のガチョウ」と「王冠泥棒、オーコ」のバックアップがあって初めて実現する。「大釜の使い魔」を使う場合、それだけで構築にある程度の制限がかかるのである。

『1マナというマナコスト』

「大釜の使い魔」の特徴が1マナというマナコストだ。

1マナであることの利点は「断片無き工作員」の続唱から直接めくることが出来ることにある。「寄生的な大梟」の項でも述べた通り、以前のBUGアルーレンはフィニッシュ手段にたどり着くために様々な工夫を凝らしてきた。「大釜の使い魔」はそういった工夫をせずとも直接フィニッシャーにつなぐことができるという点で非常に優れているといえる。「光り物集めの鶴」や「明日の見張り」などの、つなぎの役割のカードに枠を割く必要がなくなり、より骨太なデッキにすることが出来るのである。

しかし、1マナというマナコストには大きな落とし穴がある。レガシー環境を代表するカードの1枚、「虚空の杯」に引っかかってしまうのだ。本来アルーレンはx1の「虚空の杯」を無視することができる。もちろん不自由は感じるのだが、デッキの根幹は揺るがないため、「虚空の杯」の上からコンボ決めることが可能なのである。しかし「大釜の使い魔」の場合、効かないはずの「虚空の杯」が効いてしまうのだ。

それでもライフに余裕があるのなら「断片無き工作員」から「突然の衰微」がめくれるまで待って、それからフィニッシュするという方法で回避することはできる。

そもそもの問題は、猫を使う根拠となり欠点も補う「断片無き工作員」がアルーレンに積極的に採用したいカードではなくなっていることかもしれない。「自然の怒りのタイタン、ウーロ」がいれば、ライフを気にする必要がないので、フィニッシュにたどり着く工夫などいらないのだ。

【まとめ】

コンボパーツでありながら気軽に使い捨てられる。しかし「金のガチョウ」、「王冠泥棒、オーコ」、「断片無き工作員」を入れなければ力を発揮できない。

結局誰を使う?

個人的には「寄生的な大梟」を推したいところだが、総合的に言えば「追跡する影、ウキーマ」に軍配が上がるだろう。

「大釜の使い魔」はウーロやオーコが禁止になって「断片無き工作員」の枠ができたら検討に値する。少なくとも、今は使うべきカードではないというのが私の意見だ。

おまけ 『最強バウンス要員は誰だ?』

実は4色のアルーレン(以後4cアルーレン)も最近強化をもらっている。最近様々な形の4cアルーレンを試していたので、そこで得た経験を交えながらコンボパーツの取捨選択について考察していく。

【3種類のバウンス能力】

4cアルーレンは「帝国の徴募兵」や「護衛募集員」を用いて「魔の魅惑」との2枚コンボを成立させることができる。その際に必須となるのが手札に戻す能力をもったクリーチャーである。一口に手札に戻すといっても、大きく分けて以下の3種類が存在する。

①『対象を取るバウンス』

この能力をもつクリーチャーには、「大クラゲ」「尊敬される語り手、ニアンビ」、「トレイリアの大魔導士、バリン」など多くのクリーチャーが存在する。最もポピュラーなバウンス能力で、相手のクリーチャーも戻せるものが多い。

対象をとることはコンボにおいては弱点となり、除去を一枚当てられるだけで止まってしまう。

②『対象をとらないバウンス』

「クイックリング」や「フェアリーの騙し屋」、「洞窟のハーピー」等の開門能力持ちクリーチャーがここに該当する。対象をとらずに解決時に手札に戻すことができるので、戻せるクリーチャーが2枚以上いれば、除去を当てられてももう一方を手札に戻すことができるのが特徴である。

③『コストとしてのバウンス』

「北極マーフォーク」がこれに該当する。相手が割り込む隙なく自分のクリーチャーを手札に戻すことができる。自分のクリーチャーを手札に戻す手段としては最も信頼できるといえる。

【リクルーター型の基本知識】

上記のようにそれぞれバウンスには違いがあるのだが、実際にはどのような差で現れてくるのだろうか。以下で説明していく。

【差がない場合】

上のような盤面の場合、①、②、③の、どのバウンス能力をもったクリーチャーを握っていても1枚除去を撃たれるだけでフィニッシュまでたどり着くことができなくなる。「護衛募集員」を戻す際に割り込まれなくても、ハーピーに対応してバウンス要員に直接除去を撃たれることで止められてしまうのである。「護衛募集員」から何枚「護衛募集員」を引っ張て来てもこの状況は変わらない。

【対象を取らないことが生きる場合】

では、どのような盤面ならば対象を取らないことが利点になるのだろうか。

例えば上のような盤面である。②、③のバウンス能力なら、既に場に「氷牙のコアトル」がいる場合、手札が「護衛募集員」だけでスタートしても、「洞窟のハーピー」とのループを完成させることができる。①のように対象を取るバウンスでは真似をできない芸当である。

【構築段階での工夫】

他にも、構築段階で工夫することで盤面が空の状況から除去一枚で止まらない状況を作り出すことができる。

図のように対象を取らないバウンス能力もちを2枚以上採用することで、「護衛募集員」1枚からスタートしても除去1枚で止められないコンボになるのである。

【種類による違いまとめ】

以上のことから次の3つのことが言える。

・「護衛募集員」1枚スタートならどの能力でも差がない。

・盤面に他に1匹でもいるなら②か③の能力が良い。

・②、③ならば2枚以上バウンス要員を入れる選択肢が出る。

結局どれを使う?

以上を踏まえて自分の考える結論を書いていく。

一押し!「尊敬される語り手、ニアンビ」

個人的に白いアルーレンならニアンビが最もお勧めしたいクリーチャーである。対象を取る脆さはあるが、単体でも2/1瞬足を構えながら動けるので悪くない。また、戻すのが強制効果ではないのもポイントで、盤面によって攻めに守りにと様々な役割をこなすことができる。

カラカスで戻すことも可能で、何度でもライフゲインをすることができるのも面白い。伝説のクリーチャーを捨てることで2枚ドローする能力も、ウーロを捨てることで活用できる。

何よりの強みが「洞窟のハーピー」とニアンビだけでも無限ライフが成立することである。これによって、サイド後に「寄生的な大梟」のサイドアウトが非常にしやすい。またこの無限ライフは「ハーピーに針を刺されても成立する。メインで「ルーンの母」と「ファイレクシアの破棄者」を並べられても無限ライフで投了に追い込むことができる。

「疫病を仕組む者」の指定「人間」で全て流れてしまう弱点はあるが、それは他の選択肢でも大差ないので問題ない。

次点「クイックリング」

対象を取らないバウンスである「クイックリング」はやはりコンボパーツとしては優れている。「氷牙のコアトル」の参入で構えながら動くことが増えてきたので、今のアルーレンのプレイスタイルにも合っている。「帝国の徴募兵」でアルーレンを組むのであればこちらの採用になるだろう。戻す先が1体しかいない状態で、対応して戻す先を除去されると「クイックリング」も心中してしまうので使う際は注意が必要。

今後に期待「トレイリアの大魔導士、バリン」

色拘束が強くなった「大クラゲ」。能力も少しだけ強化されている。単体では「クイックリング」より優れているので、アンコウが増えてくれば選択肢に上がるかもしれない。

論外「北極マーフォーク」

自分だったら絶対に採用しないのは「北極マーフォーク」である。コンボパーツとして見るのならば一番信頼できるが、本体が弱すぎる。そのバウンス能力もデッキに1枚採用ならば「クイックリング」とほとんど差がない。

デッキ内に2枚も弱いカードを入れたくない現状、2枚採用もまずないので選択肢には上がらない。

ニアンビが生み出す可能性

ニアンビとハーピーで無限ライフが成立することを利用すれば、フィニッシャーの幅も広がる可能性がある。大昔は「ギトゥの投石戦士」がフィニッシャーになっていたことを考えると、4cアルーレンならば青や黒に縛られる必要もないのかもしれない。

先に述べた3枚以外に、今後単体で環境入りするほど強力でフィニッシュ手段にもなるようなクリーチャーが出てくることもあるだろう。青と黒に限らず様々な色に目を配り、採用に値するか考えてみてほしい。

最後に

自分のカード選択は参考になったでしょうか。バウンス要員については語り切れていない部分があるので、疑問に思った場合や質問がある場合はTwitterで質問を頂ければ可能な範囲で答えさせていただきます。

それではまた、よいアルーレンライフを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?