Vol.4「死装束」

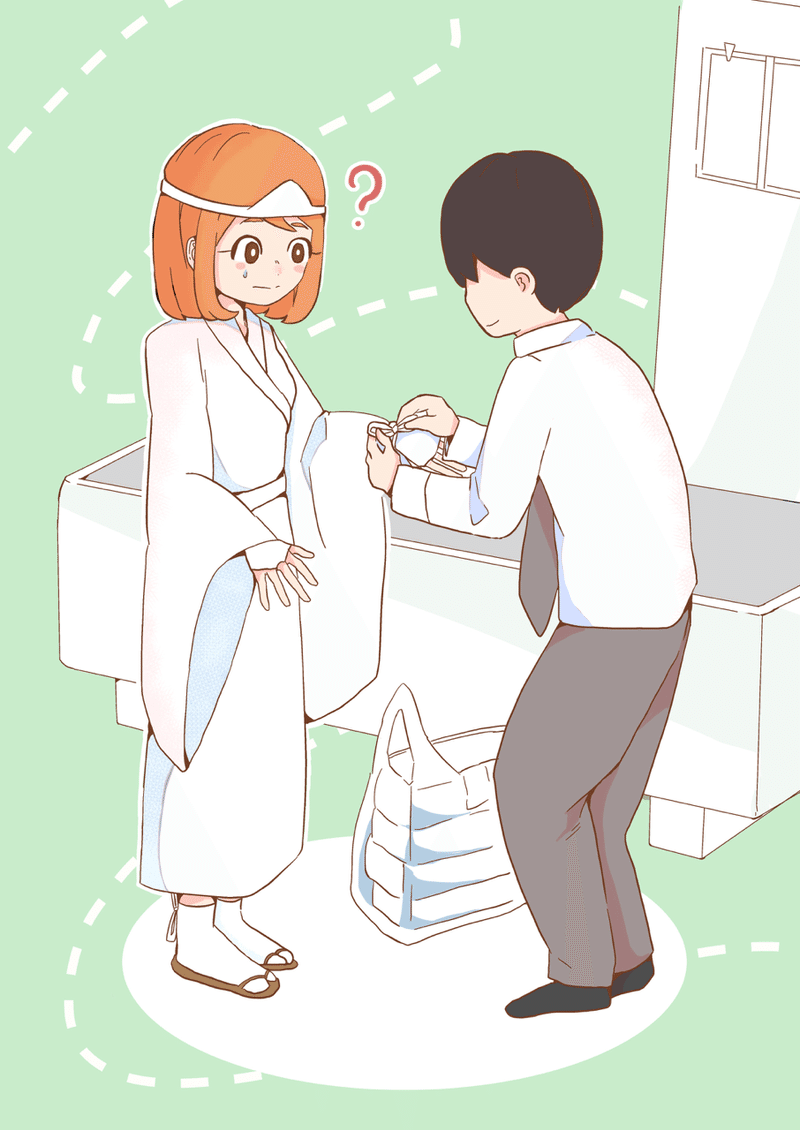

どうして、死装束に着替えるの?

亡くなった人に着せる衣装のことを「仏衣(ぶつい、ぶつぎ)」、あるいは「死装束(しにしょうぞく)と言います。

白一色なので、白装束とも言います。

死装束への着せかえを「旅支度をする」と言います。仏衣は、あの世へ旅立つための衣装です。仏教では、人は一つの生を終え、次に生まれ変わる間の四十九日の間、冥土(めいど)を旅するといわれます。(浄土真宗は除く)

「冥福を祈る」とは、冥土の旅の幸福を祈るという意味です。

死装束が白いのはどうして?

日本では古来より、紅白という色の組み合わせに特別な意味を見出していました。生まれてきた命を「赤ちゃん」というように、赤色は出生を意味しました。対して白は、死や別れを意味する色になりました。

葬儀に参列する時の喪服も、本来は白色でした。今のように喪服が黒になったのは明治維新以降で、戦前まで白い喪服を着ていた地域もありました。

花嫁衣装の白無垢にも、同じ意味があります。生家の娘として一度死に、

新しく嫁ぐ家に生まれ変わる。花嫁が白無垢から赤い打掛にお色直しするのは、そういった意味合いがあるそうです。

死に装束はそれぞれに意味がある

死装束には次のようなものがあります。

経帷子

体に着せる着物を経帷子(きょうかたびら)と言います。

帷子とは裏地をつけない単衣(ひとえ)の着物で、

ゆかたは湯帷子(ゆかたびら)の略称です。

白い帷子にお経や名号などを書いたのが経帷子です。

経帷子は、昔は故人の親族によって作られていました。その作り方には独特の風習があります。たとえば布は、ハサミやものさしは使わず手で裂きます。糸の結び目は執着を表すので作らず、この世に引き返さないように返し縫いはしません。ほかにも、念がこもらないようにひとりでは縫い切らないなど、、、

今の時代、さすがにここまでこだわる方はいませんが、死者を大切に送り出す文化を感じられますよね。

本門佛立宗(ほんもんぶつりゅうしゅう)では納棺の際に題目を書いた経帷子を持参されます。

経帷子は左前を合わせにして着せます。この場合の左前とは、左側の布地を先に故人に密着させる左が先(前)になります。例えば、正面から見てyなら右前です。

帯

経帷子の腰に巻く帯は固結びと縦結びにします。固結びは解けて何度も結び直すことがないように、縦結びは日常生活ではしない結び方。普段とは逆のことを行う「逆さごと」という風習から来ています。

手甲

手には手甲(てっこう)をつけます。手甲は中指に輪を通し、紐を手首に結びます。昔の人は旅のとき、日よけや汗を拭くのに使っていたそうです。

脚絆

すねには脚絆(きゃはん)をつけます。脚絆のことをすね当てとも言います。これも昔の歩き旅には欠かせない衣装で、脚の血行を良くしてうっ血を防ぐ効果があったそうです。

足袋

足には白足袋(しろたび)を履かせます。こはぜと呼ばれる金具は外します。「逆さごと」で左右逆に履かせることがあります。

草鞋

足元には草鞋(わらじ)を履かせます。これも左右逆に履かせることがあります。

数珠

数珠は故人が愛用されていたものを手にかけます。数珠は持っているだけで功徳が積める、とてもありがたいアイテムです。

他にも

地域によっては菅笠(すげがさ)や杖を入れることがあります。

幽霊がおでこに付けてる三角のやつ

幽霊の姿を思い浮かべた時、頭に三角の頭巾を巻いていませんか?

あの頭巾は天冠(てんかん・てんがん)、地域によっては頭布(ずきん)、髪隠し、額烏帽子(ひたいえぼし)などと言われます。

天冠は閻魔大王に謁見する時の正装で、閻魔様のお裁きを少しでも心象よくするための衣装です。上向きの△は天上の意味があり、極楽へ行けるという説もあります。

頭陀袋(ずだぶくろ)は、修行僧が托鉢(たくはつ)する時に経文やお布施を入れるために首から下げる袋です。

納棺の際には頭陀袋に、紙に印刷されたお金を入れます。これが六文銭(ろくもんせん)です。

三途の川の渡し賃

六文銭は、「三途(さんず)の川の渡し賃」と

言われています。三途の川とはあの世とこの世の境目を流れる川で、六文銭はその川を渡る舟の料金に使われます。あるいは、6人いる地蔵菩薩に一文ずつ渡すためとも言われています。

ちなみに六文を今のお金に換算すると、180円〜300円くらいなんだそうです。

元祖スタンプラリー⁉️

西国三十三ヶ所や四国八十八ヶ所を巡礼された方で、袖のない着物に朱印が押された笈摺(おいづる)を副葬品として準備されることがあります。納棺の際に、布団の上に羽織ります。

神道の死に装束

神道でも死装束を用意します。浄衣(じょうえ)、あるいは神衣(かむい)と言い、男性には白い狩衣(かりぎぬ)に黒の烏帽子(えぼし)、手には笏(しゃく)を持たせます。

女性は白い小袿(こうちき)を着せて扇子を持たせます。

神式は旅装束ではなく「神様の姿」になります。男性用と女性用があるのが浄衣の特徴です。

キリスト教とロザリオ

キリスト教では、特に決まりはありません。

胸の上で組ませた手に十字架やロザリオを持たせます。ロザリオとは、カトリック教徒が聖母マリアへの祈りを唱える時に使うネックレス状の道具で、仏式の数珠と同じ起源を持つと言われています。

エンディングドレス

最近では生前愛用されていたスーツや着物を着せたり、エンディング(ラスティング)ドレスと呼ばれる洋服を生前から準備される方も増えてきました。

故人の遺志を尊重して、最後まで綺麗な姿でおくってあげましょう。

ただし、金属の装飾やプラスチック、ゴムやメガネ等は、溶けてお骨を汚してしまったり、火葬炉の故障の原因になるので注意しましょう。

まとめ

・死に装束はあの世への旅立ちの衣装

・故人に着せる和服は左前

・最後の姿はカッコよく、キレイに

イラスト きむら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?