漆原大晟投手の2020年と2021への展望

みなさんこんにちは!いっちです!

今日は前回に続き、私自身が来年度期待しているオリックスの投手数名について書いていこうと思ったのですが、今回は漆原大晟投手について書いていこうと思います!

手動で大掛かりなデータの集計をしたり、データの活用をするのはほぼ初めてなので、ミスなどがあれば是非コメントやツイッターのリプライなどで教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

※以下、一部を除き敬称略

衝撃の一軍デビュー

2020年8月23日の西武戦、オリックスが6−3の3点リードで迎えた9回表に、一軍監督代行を務めて3日目の中嶋聡は前日まで二連投の守護神ディクソンではなくマウンドにプロ初登板の漆原大晟を送り込んだ。その日の同点に追いついた直後の7回表に同じく一軍のマウンドを経験したことのない富山凌雅を起用したように超大胆な抜擢だった。2アウトまで漕ぎ着けるも外崎修汰、栗山巧に連続で適時打を許し1点差にまで迫られたがその後中村剛也を無事セカンドゴロに仕留め、日本人投手では2003年の永川勝浩(広島)以来、育成出身に限定すると史上初のプロ初登板初セーブを挙げ、見事中嶋監督代行の期待に応えた。

そこからオリックスの背番号65、漆原大晟投手の躍動は始まった、、、のですが、ここでは支配下登録からオープン戦等の時期についても触れたいと思います。

まずシーズン終了時の成績から、リリーフとして

22試合 24回 防御率3.38 奪三振30 奪三振率11.25 与四球率4.88 K/BB2.31 WHIP1.41 被打率.238 BABIP.370

という好成績を残しました。特に奪三振率(9イニング当たりの三振数)11.25はリーグでも屈指の数値である一方で与四球率(9イニング当たりの与四球数)4.88は少し高めという、いわゆる劇場型の特徴を備えていますが被打率は.238と打者を比較的制圧できており、BABIP(フェアゾーン内に飛んだ打球の打率)についてはなんと.370と異常すぎるほど高くなっていました。これがもし正常と言われる.300前後に落ち着けばどのような成績を残すのか、考えただけでワクワクしますね。

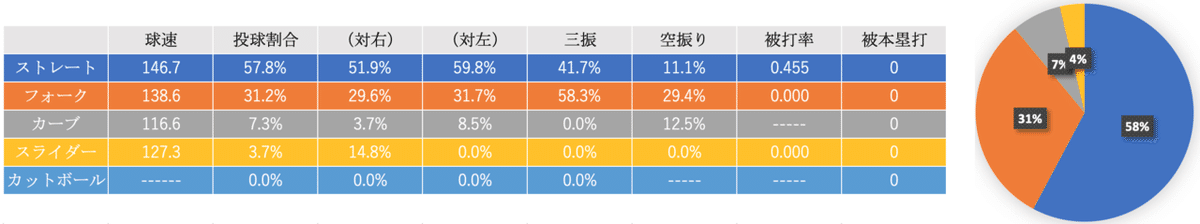

Yahooのスポーツナビを参照して集計した球種別のデータは以下の通りです。

最速152キロ、平均146キロ台のストレートを軸に右打者へはフォークやスライダー、カーブを織り交ぜ、左打者にはストレートとフォークのほぼツーピッチという投球スタイルです。被打率や空振り率から見ても特にフォークが優秀で、三振の4割を占めるウイニングショットであることがわかります。

しかし、データを取ってみるとオープン戦の頃は全くこのようなスタイルではなく、さらにシーズン最終盤でもまた違う別の姿が見えてきたのでここから先は時系列順に彼の2020年を見ていこうと思います。

待望の支配下登録

漆原選手は2018年に育成ドラフト1位でオリックスから指名され、ルーキーイヤーとなった2019年にはファームで最多セーブを記録し、球団も吉田正のベストナインや山岡、山本のタイトル記念グッズに合わせて二軍ながらタイトルを獲得した漆原の記念グッズも発売されました。さらに春季キャンプも育成選手では唯一となる一軍入りを果たしていたことから、球団や首脳陣からの期待もかなり大きかったことがわかります。そして春季キャンプの終盤2020年2月25日に努力が実を結び、晴れて支配下登録となり背番号も127から65になりました。

そして2月29日、早速札幌ドームでのオープン戦の8回に登板し、最速150キロのストレートを軸に1回を投げ奪三振1被安打2の無失点を記録しました。非公式戦ではあるもののこれが実質漆原の一軍デビューということになります。その後もリリーフで登板し、4試合で3回と1/3を投げ失点は0、被OPSは0.533、2奪三振と優秀な成績を収めました。

Yahooのスポーツナビの一球速報を参考にして投球の詳細を見てみると、このようなデータが出てきました。

総投球数が49しかないので参考程度なのを前提に見ていただけると幸いですが、ストレートの割合が極めて高く、変化球を多少投げてはいるものの決め球としては使わず、ストレートに依存した投球スタイルとなっていることがわかります。ここまでストレートの投球割合が高い投手はNPB全体を見ても阪神の藤川球児くらいしかいません(スラッガー社出版 プロ野球オール写真選手名鑑2020年 より)。これはこれで良いと思うのですが、やはり長いシーズンを戦う上でストレート一本では厳しい場面あるでしょうし、藤川も全投球の約4分の1、三振の約3割をフォークで占めていたことから変化球の精度を高めることがこの時点での課題だったのではないでしょうか

※参考までに2020年の藤川球児の球種別データ

先発転向

そんな中で漆原に再び大きな転機が訪れます。当時のオリックスは山岡が開幕投手に、山本もローテ入りが確定していた以外は榊原やK-鈴木らの不調で先発投手が定まらず、元々は先発完投型の能力を評価されてプロ入りし、リリーフで好投が続いていた漆原に白羽の矢が立ちました。高山ヘッド兼投手総合コーチは「可能性を試したい」と説明、ファンでは疑いの目が多かった(私も当初は疑問だった)ものの結果的にこの選択が漆原にとって良かったと言える結果になったと私は考えています。

先発投手となった3月14日の阪神戦では3回を投げ2失点するものの、三振3つのうち2つはスライダーで奪うなど変化球の割合を増やしながら初先発でまずまずの結果を出しました。

続いて翌週、開幕が延期になり非公式戦として行われた21日の楽天戦に先発登板し5回4失点ながらも2回以降は太田光のヒット、小郷の本塁打、ウィーラーへ四球を与えた以外は出塁を許さない内容で試合を壊さず、チームも試合に勝利しました。

その後新型コロナウイルスの感染が拡大した影響でプロ野球はなかなか開幕できませんでしたが、漆原は自主練習期間中はフォームを見直し、先発かリリーフかについては「自分にとって幅の広がるチャンスだと思うので、先発、リリーフどちらになっても任された場所でしっかりと結果を出していきたいです」とコメントしていました。

⚾️オリックス紅白戦⚾️

— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) May 27, 2020

⏰12:25配信開始

配信ページ📺👇

【有料】https://t.co/LuOYUhWINF

白組2番手 #漆原大晟 選手が150㌔連発🔥🔥🔥#オリックス・バファローズ #Bs2020#紅白戦#プロ野球#イレブンスポーツ pic.twitter.com/dryR6b4bur

⚾オリックス紅白戦⚾

— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) May 27, 2020

配信ページ📺👇

【有料】https://t.co/LuOYUhWINF

紅組6番 育成6位ルーキー #大下誠一郎 選手

レフトスタンドに突き刺さるスリーランホームラン💥⚾️

そして、ベンチはエアタッチで祝福👊#オリックス・バファローズ #Bs2020#ソーシャルディスタンス #イレブンスポーツ pic.twitter.com/00DxMPN2S8

そして開幕日が6月19日に決まり、紅白戦ではリリーフとして登板し大下に本塁打を浴びるものの150キロを連発し猛アピール、練習試合のソフトバンク戦にリリーフとして4回から登板、首脳陣からは先発候補として期待されたのか3イニングを投げますが、1本塁打を含む4本の長打を浴び6失点(自責点は5)と上手くアピールできませんでした。対照的に翌週のソフトバンク戦で同じく先発候補だった3年目のK-鈴木やルーキーの村西が好投したことで彼らが開幕ローテ入りすることになり、漆原は二軍で開幕という結果になりました。

オープン戦2試合と練習試合の成績は

3試合 11回 防御率8.18 奪三振5 奪三振率4.09 与四球率4.09 K/BB1

と(ほぼホークス戦の炎上のせいで)思うような成績は残せませんでしたが、

投球割合を見ると変化球の割合が大幅に増加しており、課題であった変化球の精度改善に向け、先発で多くの変化球を投げさせることはある程度理に適っていたのではないかと私は思います。

二軍では開幕から先発ローテーションに入り

6試合 34回 1勝2敗 防御率2.12 奪三振29 奪三振率7.68 与四球率2.11 K/BB3.63

という、一軍で炎上していた投手とは思えないほど良い成績を残します。二軍ではスポーツナビでデータを回収できなかったので詳細なデータは取れませんでしたが、先発としてここまで好投できたということはストレートも変化球も良化していたということではないかと(具体的なエビデンスはありませんが)考えられます。

⛺️キャンプインまで...あと3⃣日⚾️

— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) January 29, 2021

イレブンスポーツではオリックス・バファローズ( @Orix_Buffaloes )ファームキャンプを配信✨

2/1は無料配信です‼️

動画は「3」年目のシーズンを迎える#漆原大晟 投手のピッチング😌👏 pic.twitter.com/5RsUDpswb1

一軍昇格

二軍で好投を続けた漆原に8月23日、登板過多だった山田修義、小林慶祐に代わって同じく二軍の先発で実力を発揮していた富山凌雅と共に初めて一軍に昇格、早速その日の9回表に冒頭でも述べた通り育成出身では史上初のプロ初登板初セーブを記録しました。

その後の約1ヶ月(8/23-9/17)は主にビハインドでの登板が続きました。その間の成績は

6試合 8.1回 防御率3.24 奪三振9 奪三振率9.42 与四球率4.32 K/BB2.25 WHIP1.44 被打率.258 BABIP.364

という感じで、リリーフとしては良い滑り出しでした。

球種別のデータを見ると、対右はバランスよく多彩な球種を投げ込み、対左はストレートを軸にカーブとフォークで抑えるということがわかります。この時点での被打率は4割とあまり良くなかったものの、特にフォークの空振り率は26.1%とリーグ屈指の数値、スライダーも右打者限定ながら14.3%の空振り率と変化球がオープン戦の頃に比べて大幅に改善されており、二軍で先発を経験するうちにレベルアップしたと考えられます。

9月17日の楽天戦の8回表 ほっともっとフィールド神戸にて

勝ちパターンへ

9月20日の西武戦では、2点リードの7回表に登板し四球で走者を出すものの後ろの2人を三振と内野フライに仕留め、左打者を迎えたところで山田修義にスイッチししっかり無失点で繋ぐ好投を見せると、翌週25日、27日の日本ハム戦では大量リードの9回に登板し見事試合を締めるなど、着々とブルペン内での序列を上げていきます。そこからおおよそ1ヶ月(9/20-10/21)の成績は、

10試合 9.2回 防御率3.72 奪三振9 奪三振率8.37 与四球率5.59 K/BB1.50 WHIP1.34 被打率.225 BABIP.318

という感じで、与四球率が上昇しそれに伴い防御率もやや上昇したものの、BABIPの揺り戻しに伴ってストレートの指標がとても良くなっており、被打率は.167で空振り率は13.7%とリーグでも上位に入る実力を発揮しています。漆原と言えばストレート!という印象を自分を含め多くのファンが抱いているのは、目立つシーンでの登板が増えたこの頃の印象が強いからではないでしょうか。

制圧系リリーバーに

その後も試合終盤の重要な局面での起用が続きましたが、私が強調したいのはシーズン最後の2週間、10月23日のロッテ戦で藤原恭大、荻野貴司、菅野剛士に対して空振り三振、捕手へのファールフライ、空振り三振と打球を一切フェアグラウンドに飛ばさせない制圧力を見せ大きな成長を見せた試合から閉幕までの約二週間、漆原は6試合で6イニングを投げ防御率は3.00、奪った三振の数はなんと12で奪三振率は18、つまりアウトの3分の2を三振で占めるという凄まじい奪三振能力の高さを見せつけました。

6試合 6回 防御率3.00 奪三振12 奪三振率18.00 与四球率4.50 K/BB4.00 WHIP1.50 被打率.227 BABIP.500

BABIPが.500と異常に高く、被打率が高くなっていますが、ストレートの空振り率は11%と高水準をキープしており、左右問わず投球の3割を占めたフォークが空振り率29.4%と猛威を振るい、直球、変化球共に空振りを取れる投手に成長し、リリーフとしての適性の高さを見せつけました。

この漆原くんめちゃくちゃかっこよかった。頓宮もガッツポーズしてるのも良い pic.twitter.com/levddidri6

— いっち (@icchi34) November 7, 2020

昨年最後のアウトは日本ハム平沼からの奪三振(ライトスタンドより)

2021年へ向けて

ここでもう一度シーズン通算の成績を見てみましょう。

22試合 24回 防御率3.38 奪三振30 奪三振率11.25 与四球率4.88 K/BB2.31 WHIP1.41 被打率.238 BABIP.370 被OPS.702

ここで新たに用いるのが、これまで部分分けしてきた時期別のデータを折れ線グラフとして表示し推移を可視化したものです。「推移」をより可視化したグラフなので、特に右図のWHIP、BB/9についてはそれぞれ2、10で割った数値を表示しており、実際の数値とは大幅に違う点を留意した上でご覧ください。

左図の三振、四球率のグラフを見ると最後の2週間だけでK/9が一気に上昇し、BB/9も比較的高い数値で推移していることが見えるかと思います。K/9はリーグでも上位に入るであろう9点台をコンスタントに叩き出す一方で、BB/9も4点台とかなり高めで、それに伴いWHIPも1.41と決して低くない数値です。これは、三振の実に4割を占めていて、変化が大きく空振りを奪いやすい一方で見逃せばボールになるという、まさに諸刃の剣であるフォークを追い込まれてから多投しているからだと考えられます。

右図では、BABIPが異常に上昇した最終盤でも被打率は微増に抑え、その上で被OPSは大幅に下げる(この期間中浴びた長打は鈴木大地の二塁打のみ)という離れ業をやってのけています。つまり調子が良い時は長打を打たれることが少なく、ヒットもBABIPを見る限りは運がなかったということから、四球以外でランナーをほぼ出さず

一点を争う場面で登板するリリーフ投手にとって必要な素養は、エラーなど起こりうるリスクを徹底的に排除できること、つまり打球を前に飛ばさせず、三振でアウトを取れることです。その点で漆原選手は奪三振率がシーズンを通して11点台ととても高く、最終盤に18点台を記録した時期を除いてもかなり高めの9点台で推移しており、オリックスの若手投手の中では最も適任なのですが、前述の理由から与四球率も高いためカットボールやスプリット等の小さい変化でゴロを打たせられる変化球を身につけるか、フライボール革命に有効とされるカーブに磨きをかけるなど、ゾーン内で勝負できる球種を増やすことができればさらなる活躍ができるのでないかと思います。

また前述したように調子の良い時は滅多に長打を出さないので、四球で歩かせても大事故にはつながりにくく、ランナーは出すものの大怪我なく抑えるという点でリリーフとしての活躍が見込めます。

またウエスタン有数の先発投手として活躍していた頃の二軍成績から先発への適性も高く、一軍に昇格してすぐの段階はストレート、フォーク以外にもカーブやスライダーも交えて好投していたことから、増井浩俊のように先発でも成績を残せるポテンシャルの高さも覗かせます。

しかし今のオリックスの投手陣を見ると、先発は山本、山岡、田嶋の三本柱に加え昨年ほぼ一年ローテを守った山﨑福也、増井、リベンジを図る榊原、K-鈴木に2年目の宮城が控える比較的豪華な布陣になっている一方で、リリーフを見るとディクソンの先発転向プラン(しかも2月11日時点で来日未定)など抑えが定まっておらず、セットアッパーのヒギンス選手も2月11日に新型コロナウイルスに感染してしまい開幕は微妙な状況になっています。その中で勝ちパターンに期待がかかるのが、メジャーから帰ってきた平野佳寿、昨年好投した吉田凌、山田修義が候補に上がりますが、ここに漆原選手が割って入る余地がないどころか、むしろ入らないと厳しい状況ですらあるので、今季の漆原選手は昨年と同様ブルペンが主戦場になるでしょう。

ブルペンの中でも、ランナーを出しつつ抑えるという漆原の特徴を考えると、同点時でも登板する可能性が高いセットアッパーではなく、リードしている時の登板がメインで、2点以上リードしていれば1点取られても抑えればOKのクローザーが将来的には適任かと思います。

平野佳寿加入によるプラス

正直これだけで記事がもう一本かけちゃうレベルなのですが、贅沢にここで書いていきます。

私がクローザーに推す理由はもう一点、これは皆さんも期待している通り、かつてのパリーグ記録となる40Sを上げた平野佳寿の復帰で彼がクローザーとしての技術、メンタリティを漆原投手だけでなく多くの若手投手に還元することができる環境が整っていることです。

特に漆原と平野の重なる部分は多く、彼が今後乗り越えるべき壁をかつての平野は乗り越えてきたので、漆原に関しては特に大きい効果があると考えています。

まず平野の投球スタイルはリリーフに転向してから一貫してストレートとフォークのツーピッチで、その両方で空振りが取れる点で漆原と重なって見えます。

平野のフォークの落差は凄まじくメジャーでも通用しましたが、中継ぎとして台頭した2010年頃と今を比較するとある変化が存在します。それはフォークの落差をコントロールするようになった点です。

最優秀中継ぎを獲得した2011年のフォークの平均球速は134キロで空振率が28%だったのが、最多セーブを獲得した2014年には138キロになり空振率も22%と、落差の小さいフォークを扱い始めたと考察できます。なぜそう考察できるかというと、その頃にある投手からの助言があったからです。その投手とは2014年度の沢村賞投手である金子千尋で、彼の著書である「どんな球を投げたら打たれないか」(PHP新書 2014年出版)の165,166ページで平野について触れた際、平野に「フォークを投げるとき、ボールを挟む指の感覚をもう少し狭くした方がいいんじゃないか」という旨のアドバイスしていたと記されており、シュバルベさんの平野についてのnote内でもあった「ゾーン内でカウントを稼ぐフォーク」はここで誕生したのではないかと考えられます。そのアドバイスがいつの話かは明記されていませんでしたが、データから見ても、2010年のBB/9が3.12だったのが2011年にはBB/9が1.82 になり最優秀中継ぎを獲得し、その後もコンスタントに2未満の好成績を維持していることから、このフォークの効果は四球を減らすという面において大きかったのではないかと個人的に思います。

このスクリーンショットと引用元の動画を見ると、三振を狙うカウントではあるものの、漆原のフォークはスプリット系ではなくいわゆるオーソドックスな落差のあるフォークであることがわかるかと思います。

つまり、彼がかつての平野のようにスプリット系のフォークを習得できれば、与四球率を下げることができ、今後の成績アップにつながるのではないかと考察できます。前項の2021に向けてでも書いた通り、漆原が小さい変化でカウントを稼ぐあるいはゴロを打たせるボールの習得が大きくプラスになるという背景を持っていた中で、同じような経験を持つ平野の加入はこの上なく大きいと考えられます。

また平野は自身が打たれて勝ちを消してしまった先発投手を食事に誘ったエピソードや、優勝がかかった2014年の終盤にサヨナラ負けを喫した次の試合であっさり抑えて試合を締めたこともあり、メンタル面でもとにかくタフな投手です。このタフさは漆原だけでなく多くの若手投手の教科書になるでしょうし、そういった意味でも平野の復帰がもたらす効果は計り知れません。

最後に

ここまで、漆原大晟投手の2020年の飛躍と2021年シーズンに向けての展望を書いてきましたが、ストレート変化球共に空振りを奪うことができ、奪三振能力もかなり高いので、今季のさらなる活躍を期待したいところです。

本題はここまでとしますので、読んでいただきありがとうございました。冒頭でも書いた通り、ミスなどがあれば是非コメントやツイッターのリプライなどで教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

この先は少しだけ私自身の余談について書こうと思いますので、興味があれば、ご覧ください。

余談 応援するまでの経緯

ここからは私がなぜ漆原投手を応援するようになったか、その経緯を少しだけお話ししたい思います。

漆原投手を初めてちゃんと見たのは2020年のオープン戦で、その時は良いストレートを投げているなと期待していました。その後先発転向などを経て8月に一軍に昇格し、いきなりクローザーの大仕事を全うしたあたりから、「今までなかなか出てこなかったけど将来の抑えは漆原くんだな」と思い始めます。また過去のインスタグラムの投稿に、金子千尋投手と同じルーティンをしている写真(上)があり、金子投手がきっかけでオリックスファンになった自分はより一層応援しようと決めました。その後球場に何度か足を運ぶものの、なかなか彼の登板を見ることができませんでしが、神戸で行われた9月17日の楽天戦で初めて投げる姿を見ることができ、バックネット裏の二列目から観戦していたので良い写真を多く撮れ、その試合でオリックスは負けましたが良い時間を過ごすことができました。その後は見に行った試合の中で2試合ほど漆原投手が投げていた試合を見て、いずれでも好投していたので応援しよう、という気持ちは日に日に大きくなっていました。

そしてシーズンが終わり多くの選手が「一年間応援ありがとうございました」という投稿をSNSでする中、漆原投手のインスタグラムに見覚えのある写真が目に入りました。それがこの写真です

これは、紛れもなく自分が神戸で初めて見たときに撮った写真だとすぐに分かりました。

漆原選手本人のInstagramに使っていただけました。めちゃくちゃ嬉しいです笑 https://t.co/IUKyJYV2sa pic.twitter.com/7dhOYplujn

— いっち (@icchi34) November 9, 2020

選手に自分の撮った写真が見られていたこと、そして使っていただいたことは今までで一度もなかったので、とても報われたような感情と同時に嬉しさもこみ上げてきて、漆原投手をもっと応援しようと決めました。そして今はなんとインスタグラムのプロフィール写真にまで使っていただいており、感謝してもしきれません。

このような経緯があり、私はまた今後も球場で活躍する姿が見られるよう漆原投手を応援しています。

長くなりましたが最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?