水干絵具の溶き方と塗り方【補足等】

こちらでは水干絵具の溶き方と塗り方についての動画の詳細や補足を書いていきます。

⬇︎こちらの動画についての記事になります。

まず日本画の絵具(色彩)には大きく分けて2種類ありまして「水干絵具」と「岩絵具」と呼ばれています。動画では前者の水干絵具について紹介しています。

水干絵具は日本画制作において岩絵具と同様に最もよく使用される絵具です。

*「胡粉」(白)は別として考えています。

*岩絵具を紹介する動画も制作予定です。

両者の絵具の特性(違い)

〈水干絵具〉 通称:泥絵具

・均一な色面を作れる

・混色しやすい

・発色が良い

・水分調整によって濃くも薄くも塗れる

・価格が安価

〈岩絵具〉 砂の様な絵具

・下地の色が影響しやすい→下地の色を利用できる

・混色しにくい(分離する)→単色で使うことが多い

・ペーストというより砂を塗る感覚

・塗り重ねによって複雑な色合いを作れる

・水干絵具より高価なことが多い

・絵肌がざらざらする(紙ヤスリの様になる)

*顔料(色の粒)単位では一粒の発色は水干絵具より岩絵具の方が強い。

*両者とも膠水を糊として使用します。

*同じ画面上で併用可能です。

【動画に沿って解説】

①準備する道具について

動画ではこちらの道具を使用しました。

絵皿や筆洗、水差、雑巾などは自宅にあるもので代用可能です。

ちなみに膠水の濃度は【膠:水=1:10(10%)】で作っています。

②水干絵具を指で細かく潰す。

水干絵具を必要量取り出した後、絵具の塊を指で細かく潰します。

この段階で水干絵具を細かくすることで、この後の膠を加えて溶く作業時に溶きやすさが変わります。また溶くスピードも上がります。

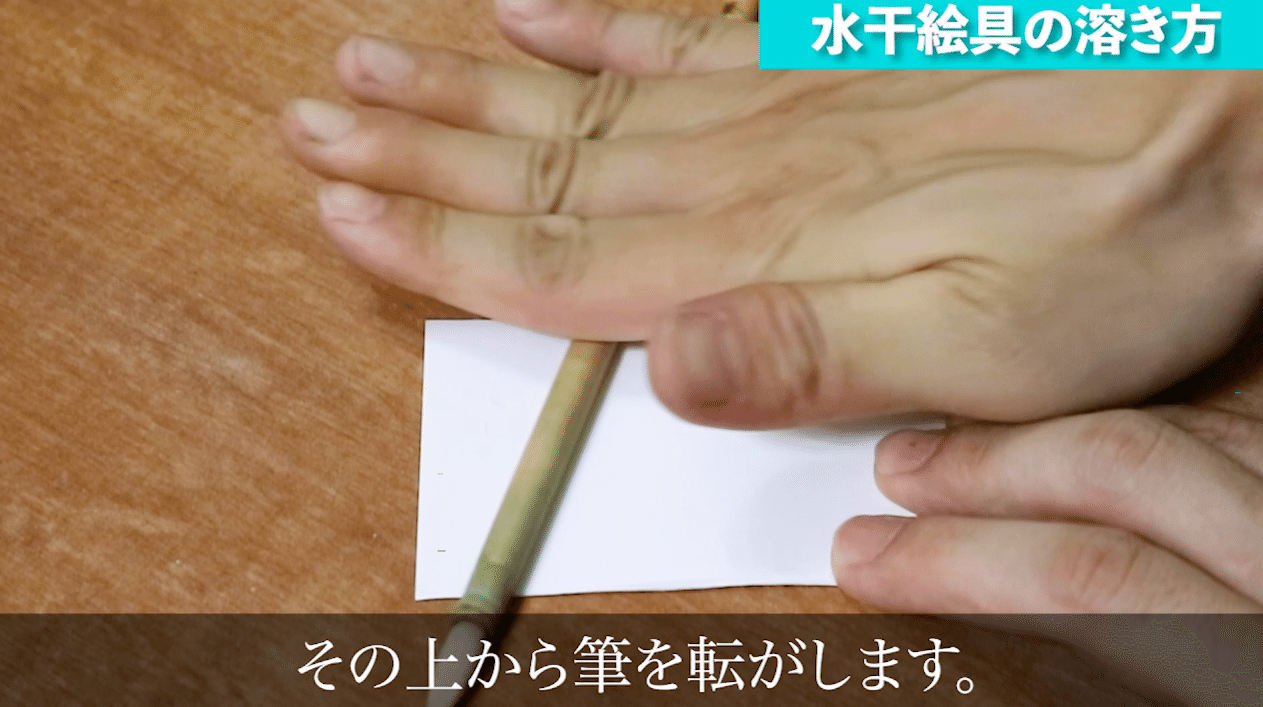

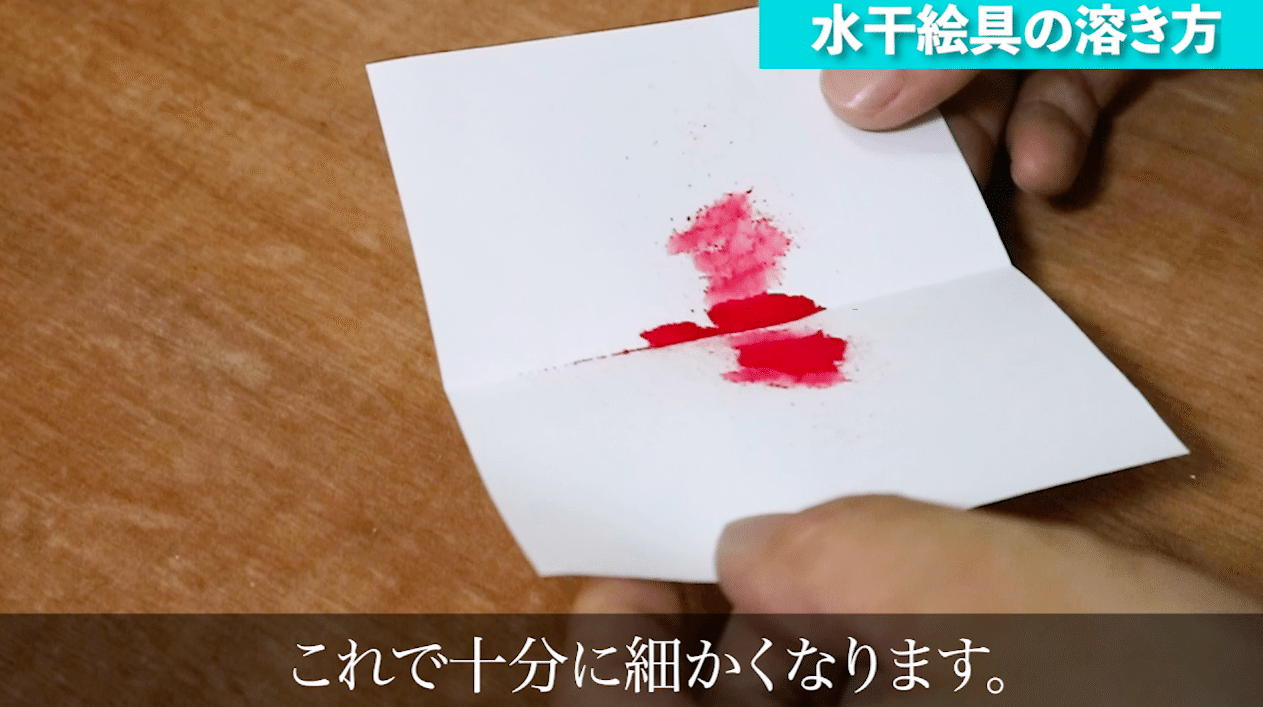

硬くて指で潰しにくい水干絵具の場合は⬇︎紙と筆を使って潰す方法をお勧めします。

この方法でしたらほぼ確実に潰れます。

③膠水を加える

絵具を細かくできたら、次は膠水を加えていきます。

絵具全体に満遍なく染み渡るくらいの量を加えます。入れ過ぎが心配な方は一滴ずつ入れていくことをお勧めします。

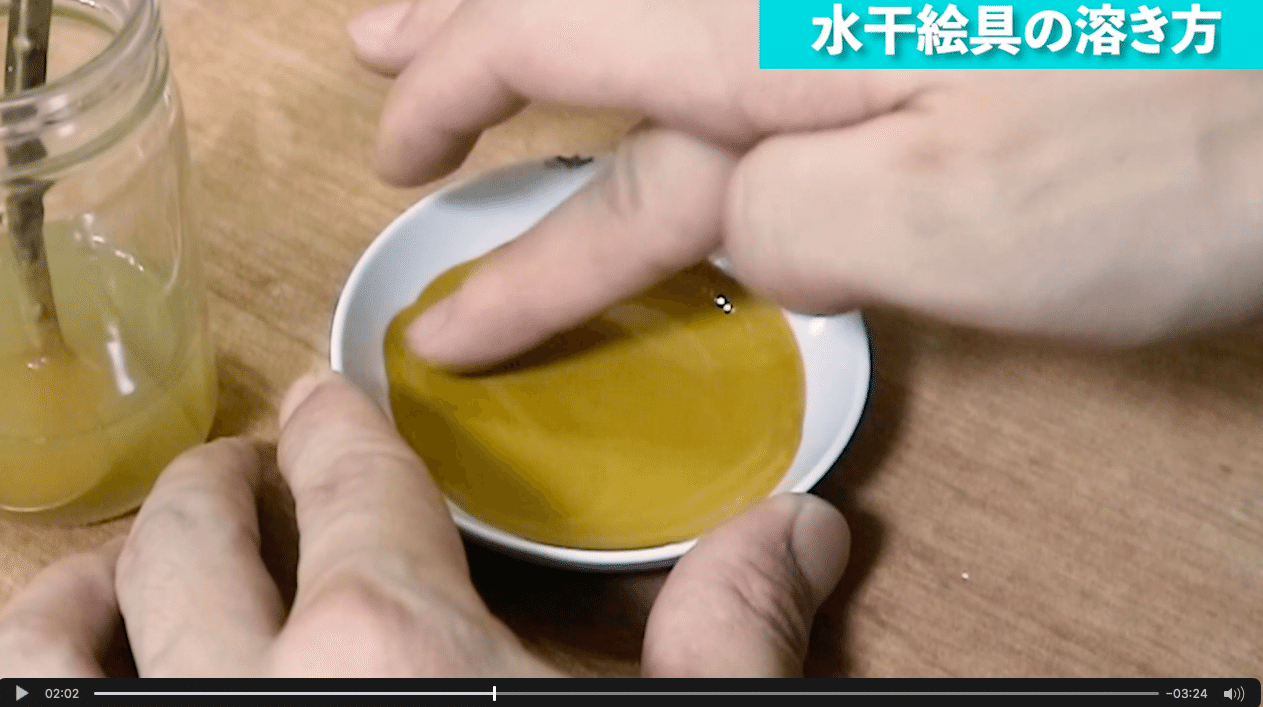

④指で練る

膠水を加えたら指で練り込んでいきます。絵具と膠水を混ぜ込む様な感覚で。

この時、膠水が多いとベチャベチャになり、少ないと練るには硬く感じます。ペースト状になる加減が適量です。

⑤水を加える

ペースト状にできたら、次は水を加えます。

動画では膠水より少し多めに水を加えて溶きました。

*少し水気があった方が動画で絵具の感じが分かりやすいだろうという判断です。

*個人的には特別な場合でない限り膠水(糊)と同じくらいの量の水を加えて解きます。割としっかり塗りたい時向けです。

*ちなみに水が少ないと画面上で絵具の延びが悪いです。

練っていきます。

ペースト状から水に溶かしていく様になじませていきます。

底、外周など溶かし残しの無いように入念に溶きます。

(残しがあると気がつかない内に筆に付いて、画面上で邪魔になることがあります。)

溶き残しが無くなれば絵具は完成となります。

⑥塗り方(扱うコツ)

ここからは塗り方について紹介していきます。

*使用する筆は全て使用前に水に濡らしています。

塗り方に関しては自由にどうぞって言ってしまえばそうなんですが、一応気を付ける点やお勧めの方法などをお伝えしたいと思います。

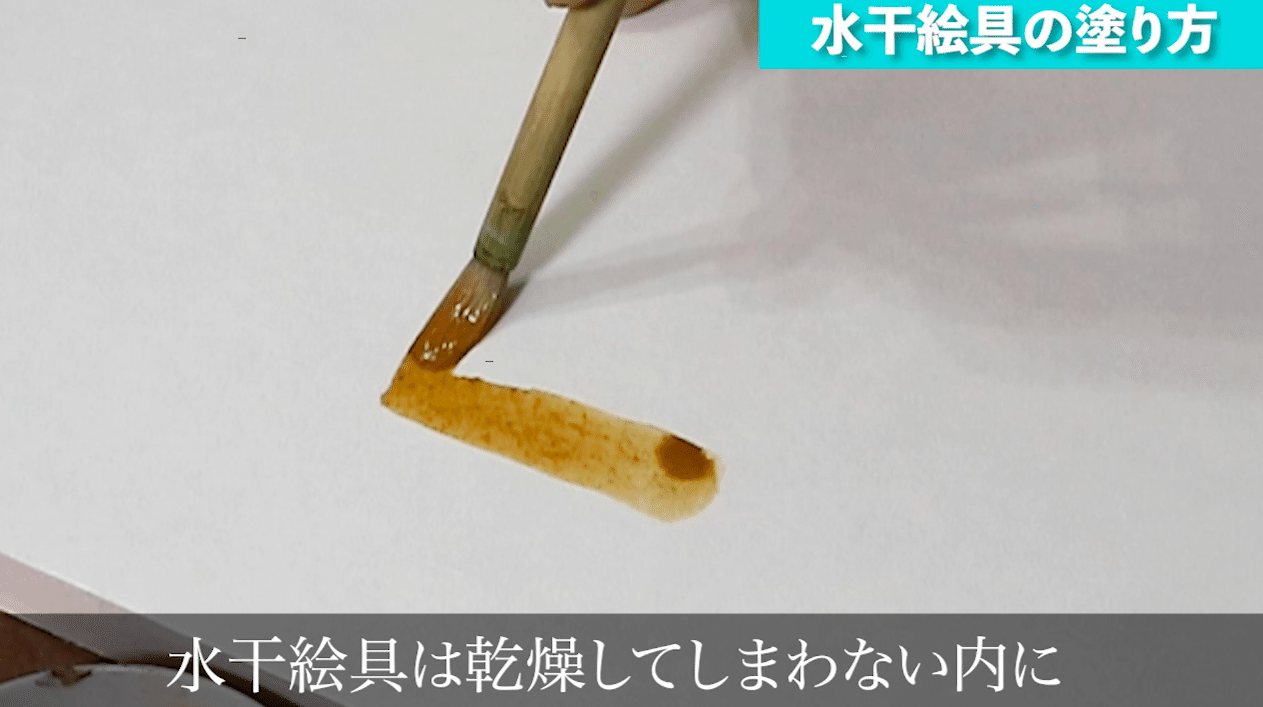

水干絵具は何も考えずに塗ると必ずと言っていいほどムラや絵具の溜まりが発生します。それらは絵の雰囲気を邪魔するばかりか、剥離やひび割れ(厚塗りの場合)につながることがあります。

水干絵具は一般的な絵具(透明水彩やアクリル絵具)とは少し違った感覚を持って塗る必要があります。薄塗りの場合は特に。

綺麗に上手く塗るためには水分量を意識しながら塗る必要があります。

毛先で絵具を動かすのではなく、絵具を含んだ水を筆の水分でコントロールします。

筆で絵具を置く(塗る)→ 水の力で絵具を引っ張ったり、押したりするといったイメージです。水の力で描くとも言い換えれます。

絵具を含んだ水のコントロールが綺麗な色面を作れるかの鍵になりますので、絵具の乾燥する前に塗り切る必要があります。

(乾燥後に手直しすると上手くいかないことも多く、逆に色面を荒らしてしまうことも多々あります。理想は一発で決めるです。)

なので水干絵具を使用する際はプランを持って塗り進めることをお勧めします。

絵具を作ったら、四角や円などの簡単な形で構いませんので絵具で塗ってみてください。

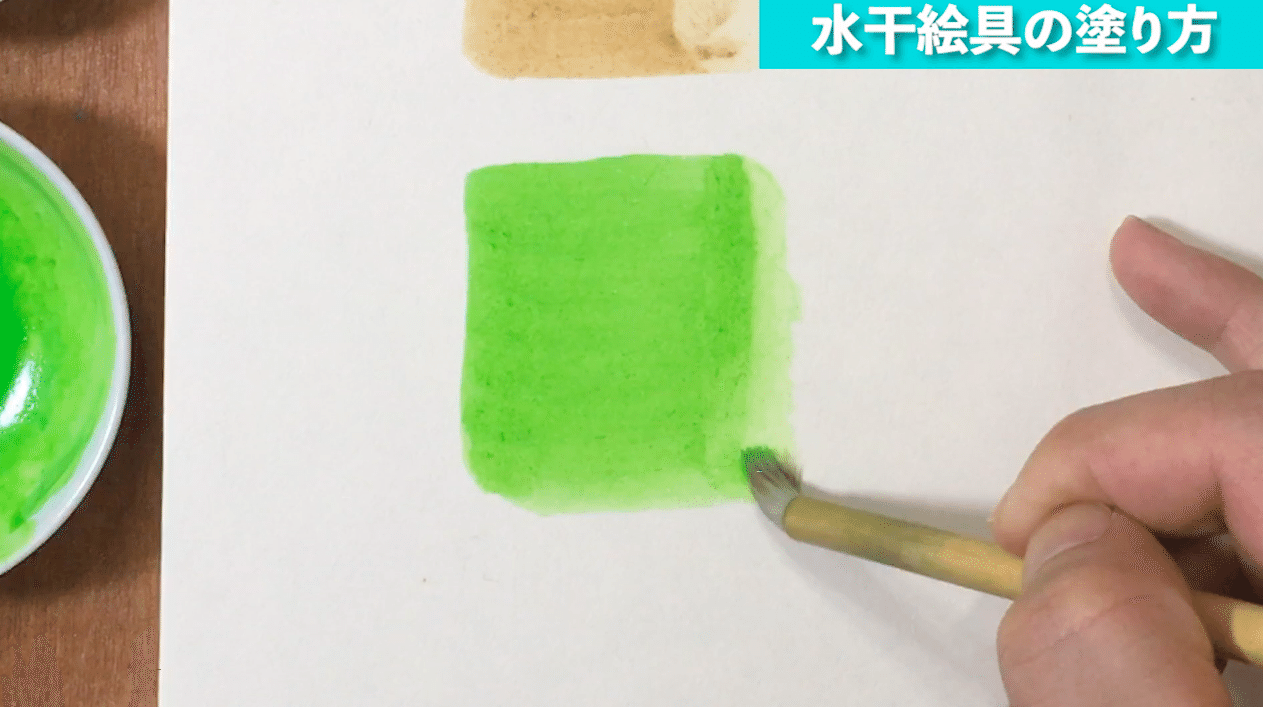

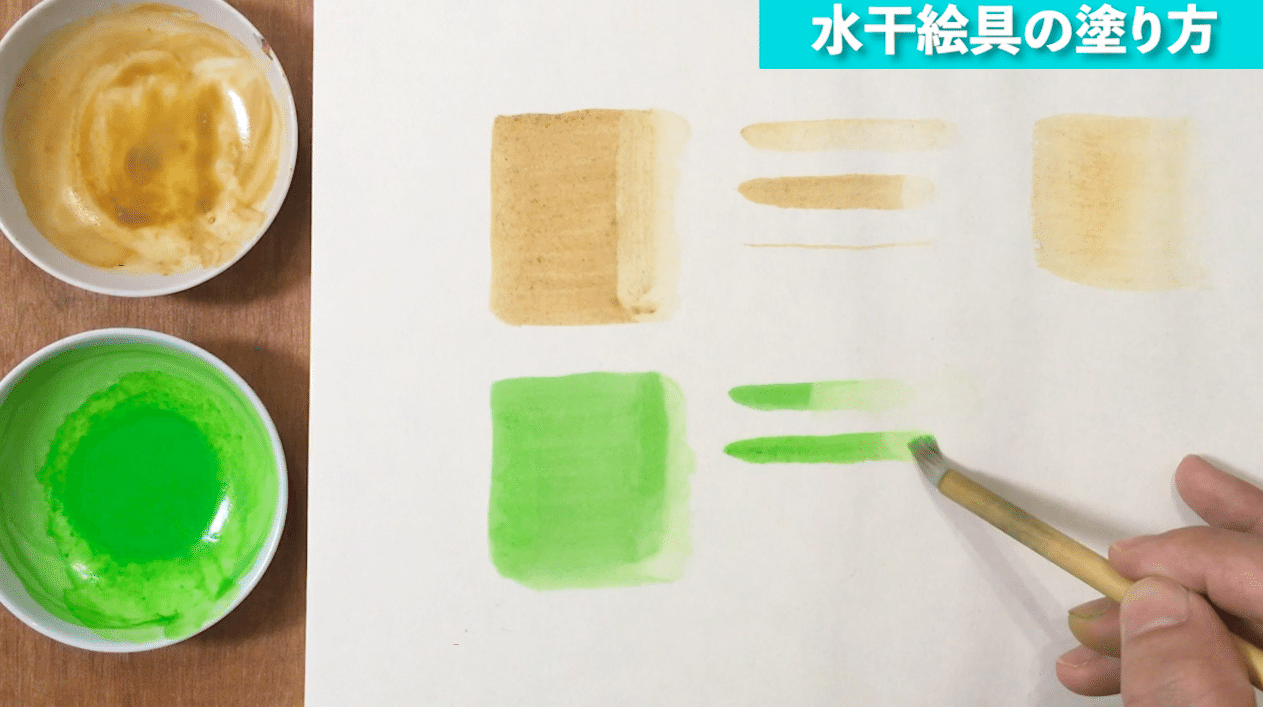

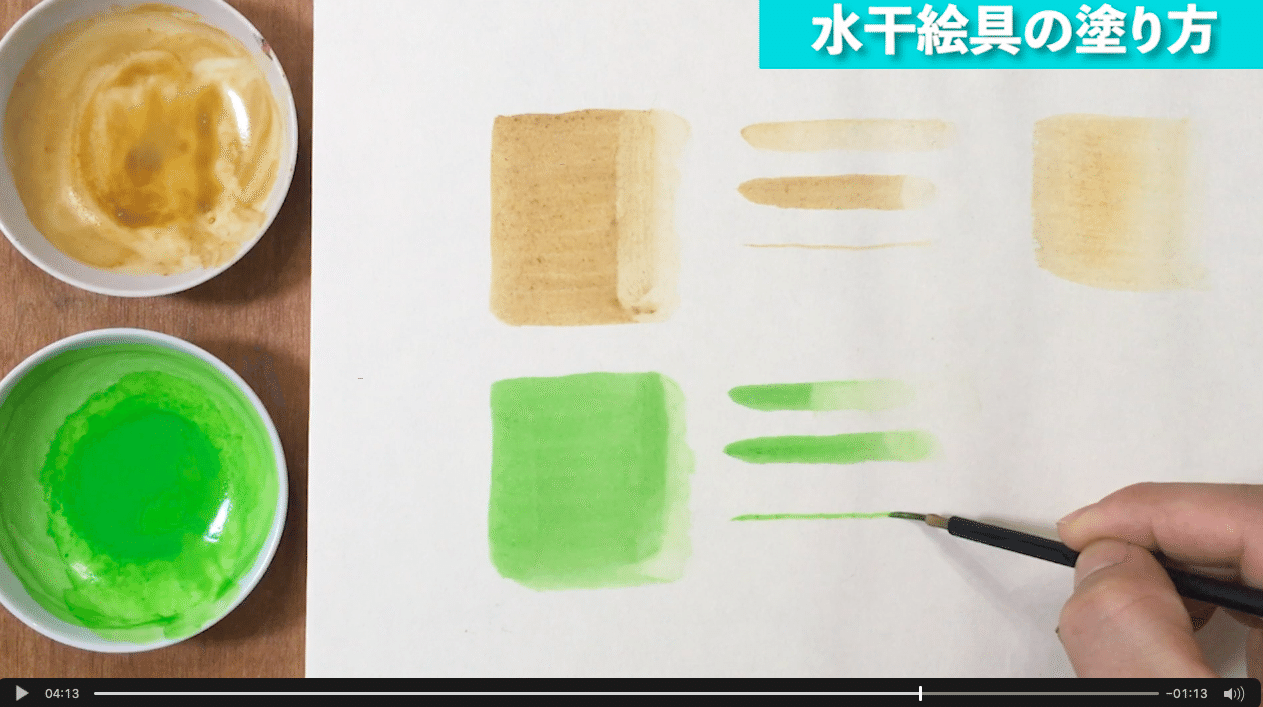

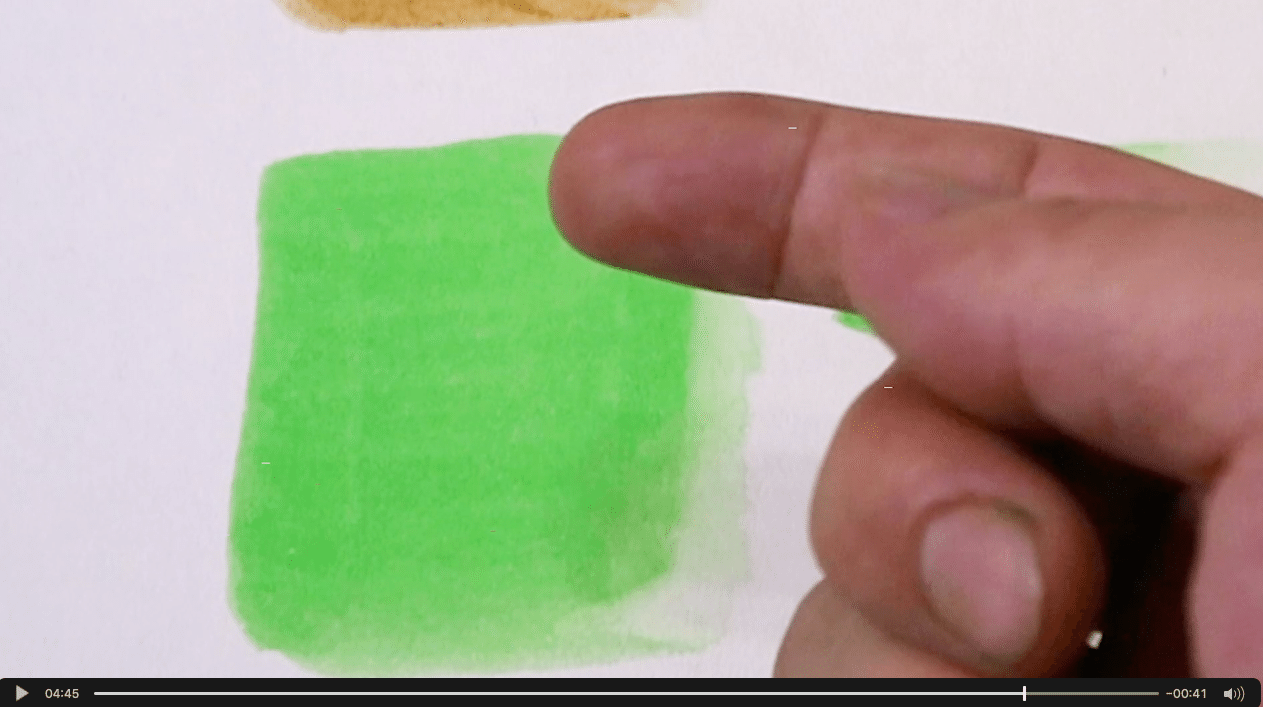

⬆︎画像の様な四角の色面を綺麗に描けたら、大体どんな場面でも適応できるのではと思います。

彩色筆で塗っています。

最後の溜まりは隈取筆(ぼかし用)で溜まりを取っています。

この方法はぼかしをする際にも使えます。

面相筆(細筆)で塗っています。

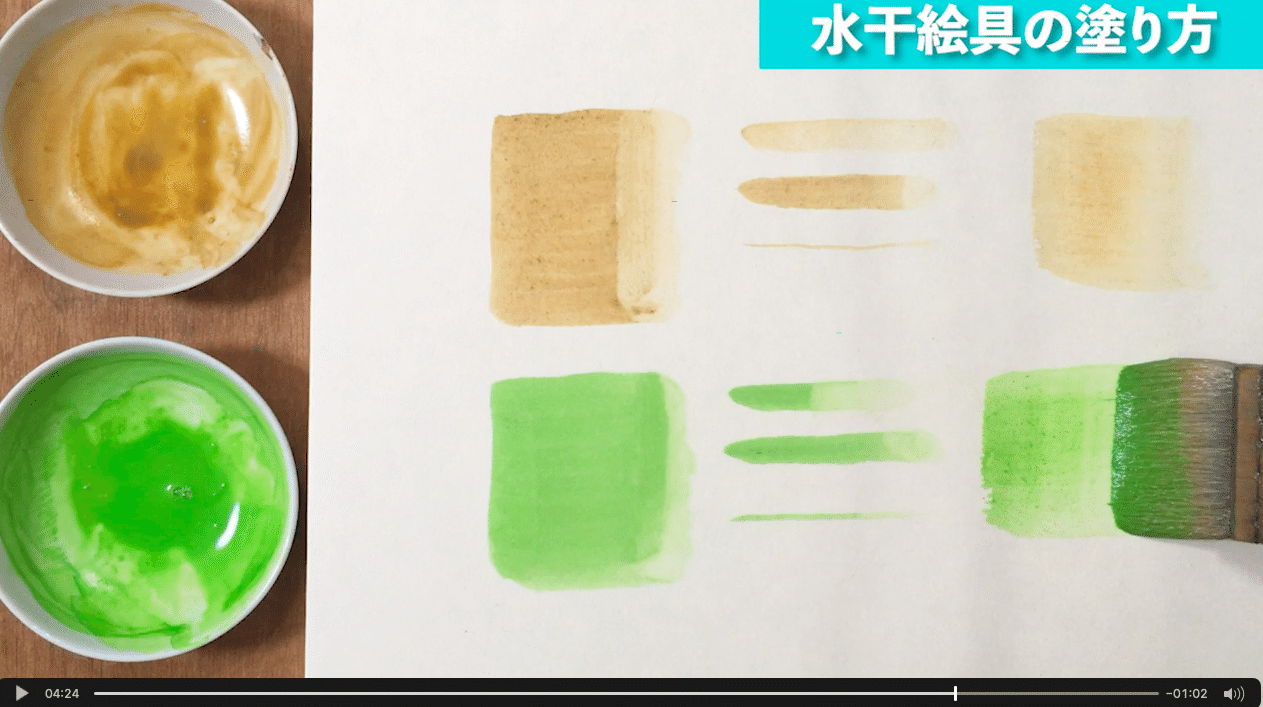

刷毛も使っています。

大きな色面を塗る際は刷毛を使用することが多いです。

刷毛でうまくぼかしたり、均一な色面を作るのは難易度高めです。

(ぼかしなど乾燥までに間に合わない時もありますので、順序を考えて塗るか2度塗りや3度塗りで考える必要があります)

刷毛で塗るときは刷毛でぼかすと良いです。

(ぼかす用の刷毛も持っておくと良いかもしれません)

⑦乾燥後(塗りの確認)

塗り終えたら、乾燥するまで待ちます。

(全体が白みがかったら乾燥しています。水干絵具は乾燥前と乾燥後で色のトーンが変化します)

乾燥後、指で軽く擦ってみて絵具がつかなければうまく塗れています。逆に絵具がつく場合は膠が糊として機能していないので、膠水を少し追加してみましょう。

⑧水分量で色合いが変わる

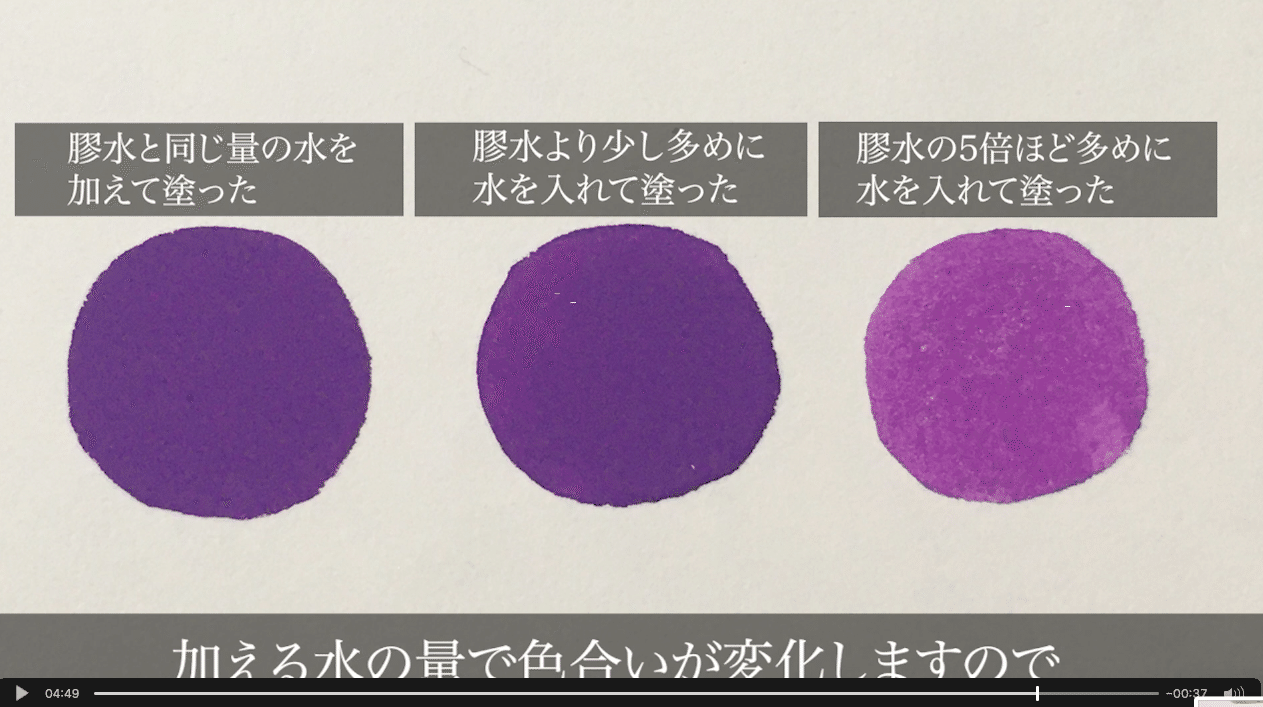

水分量を変えて紫色を塗ってみました。

左:膠水と水の量が同じ→濃く、がっしり塗れる印象。近くで見ると絵具の質感が見える。

中:膠水より少し多めの水を入れた→塗った時は水っぽさがあったが、濃さは左とそんなに変わらない。円の中に少し濃さの変化が見える。

右;膠水の5倍の水を入れた→塗る時は大分水っぽい。透き通る様な薄さ。紙の質感が影響する。

*ちなみに膠の濃度は10%なので5倍の水を入れると2%程になります。

個人的には膠の濃度が3%以下になる場合は定着力が不安なので、膠水を追加しています。3%でも画面には定着します。

⑨水干絵具の保存について

絵皿に溶いた絵具はそのまま放置して乾燥させます。すると絵皿の中で固形絵具の様になりますので使いたい時に水で溶けばまた使用できます。

(乾燥後、放置可能です)

最後に

今回は日本画の絵具「水干絵具」を紹介しました。

水干絵具は岩絵具の下塗りとしても使用されますが、水干絵具だけでも重厚で、日本画らしい画面の制作が可能です。

また筆遣いによって濃淡をコントロールできるので岩絵具よりも彩度をコントロールしやすいです。

使うにあたって、膠水で溶くなど少し面倒な部分もありますが、是非一度使ってみてください。

ありがとうございました。

⬇︎水干絵具を主に使用して【鬼滅の刃】竈門炭治郎を描きました。制作風景をご覧になりたい方是非⬇︎

京都府在住。画家(アクリルor膠彩画)。現代社会に生きながら、人々の痕跡を見て暮らしています。人が沢山いる所に居ても、なぜか寂しくなるだけ。だから『何か』をして楽しみたい!というのが行動動機です。