鎌倉イベと鬼一法眼及び最近のFGOのネタ振りに関する諸考察

こんにちは。初めましての人は初めまして、いつもご覧頂いてる方はいつもありがとうございます。おらふと申します。僕は専門的に専攻してるわけでもないただの素人ですので、内容等は学術的に価値があるとかそのような事は一切ありません。素人が素人なりに調べ、考察したものとなっております。それでもよろしい方のみお読みください。

初めに

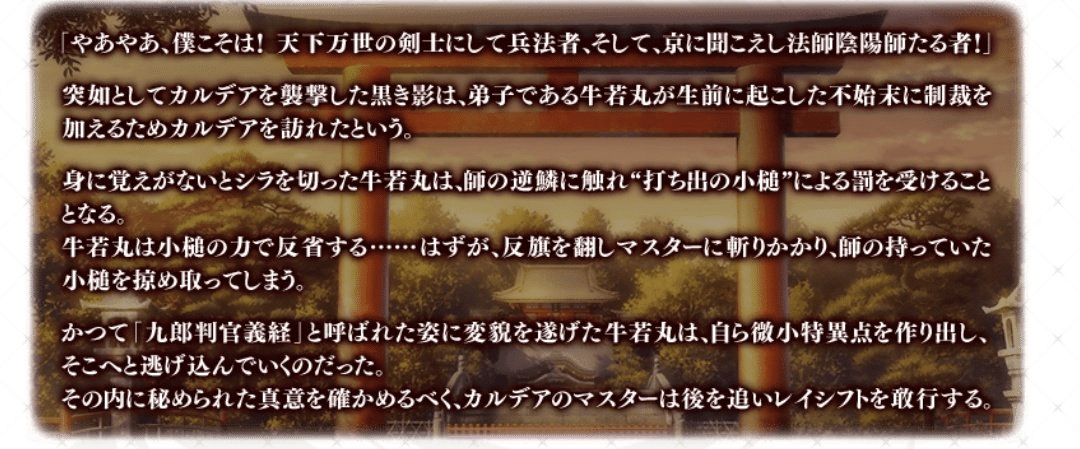

鎌倉イベントで星4アサシン鬼一法眼が登場するという事になりました。

鬼一法眼とは京都一条に住んでた陰陽師であり、鞍馬天狗とも同一視される牛若丸の師匠です。

鞍馬天狗/鬼一法眼は京八流という剣術の祖です。京八流は、簡単に言えば8人の僧に剣術を教えていました。という事で、今回は最近のFGO、八についての描写が異常に多いよね、という所を考察しながら、今回の鎌倉イベに突入する前にチェックしておきたい伏線やその他の与太話をしていきたいと思います。

最初に前提条件として、曼荼羅→サンタクリスマス→鎌倉と、日本やインドなど東アジアの神性の話が取り上げられてて、全て伏線などな繋がっていると考えられます。それでは考察していきます。

八幡神と髭切、膝丸

まず、イベント告知の背景にあるのは皆さんおなじみの鶴岡「八」幡宮です。鶴岡八幡宮はもちろん名前の通り、八幡様を祀ってます。八幡様というのは、以前こちらの記事でざっくりと解説致しましたが、そこに書いてある内容を纏めますと、八幡様と曼荼羅やらなんやらに関係があるのは渡辺綱の剣「鬼切」という事になります。鬼切についてざっくりとかきますと、坂上田村麻呂が、天魔の姫「鈴鹿御前」を切る時に使った刀であり

天魔の関係者と明言されてる鬼女紅葉を切る時に多田満仲が使った刀であり、渡辺綱が茨木を切った時に使った刀です。

これが巡り巡って結局源氏の元に行くんです。そしてこの刀の名前を髭切といいます。そしてこの髭切の兄弟刀が膝丸であり、牛若丸が所持していた薄緑であったりと名前を変えるんですが、鬼切は八幡神の加護によって作られた刀であるという伝承が存在します。(髭切は、二振り存在する。ひとつは為義に渡って獅子の子という名前になったもの。もうひとつはその獅子の子そっくりの刀/友切であり、これが源頼朝に譲られる。初代髭切では無いものの、この友切は八幡大菩薩の加護を受けて、髭切という名を受け継ぐことになる。)ここで牛若丸と鶴岡八幡宮の因果が見えてきました。又、牛若丸こと源義経の兄であり、鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝にも縁の深い神社となっています。

八岐大蛇と丑御前に関する情報整理

さて次にここ最近、八岐大蛇のネタが多いことにお気づきの皆様も多いでしょう。八岐大蛇のネタが多すぎる!といっても過言ではありません。それでは、八岐大蛇関連のネタを見ていきましょう。(地獄界曼荼羅は伊吹童子が関わりますが、伊吹童子に関しては、説明不要かと思われるので割愛)

サンタカルナイベントと八岐大蛇の関係について見て見ますと、

源頼光は酒呑童子を酔わせて首を跳ねました。

そんな酒呑童子は伊吹童子でもあり、伊吹童子は八岐大蛇の分霊でもあります。

一方、八岐大蛇の倒し方はスサノオが酒を飲ませて首をはねたというものです。

そして、源頼光は丑御前の側面を持ちます。丑御前は牛頭天王の化身であり、帝釈天の化身でもあります。帝釈天はインドラの事です。

又、牛頭天王はスサノオと同一視される存在です。

つまり、源頼光はスサノオの因子をもち、酒呑童子は八岐大蛇の因子をもつという事になります。

そして、今度はヴリトラを見ると、ヴリトラもインドラに酒を飲ませて殺されているんですね。

ヴリトラと八岐大蛇、インドラ(帝釈天)とスサノオがダブるんです。

という事で、ヴリトラも含め八岐大蛇のネタが多いです。正月に実装された村正の都牟刈なんて、八岐大蛇の尾っぽから出てきたものです。

ここで、八岐大蛇のネタに触れたのは意味があります。前項にて少し触れましたが、丑御前という側面を持ちます。

丑御前の解説は色んなところでやってりますが、今一度軽く整理致しますと、源頼光→丑御前→丑御前は牛頭天王の化身→牛頭天王は素戔嗚尊と同一視!という事になるのです。ですから、正確には八岐大蛇と「素戔嗚尊」まわりのネタが多いという事になります。

その補足として、サンタカルナイベントをみてみますと、牛頭天王は帝釈天の化身でもあるとFGOで言われてますし、帝釈天ってインドラです。(くどいようですが、インドラは天帝とも言われます)。この点を理解した上でみますと、ヴリトラはインドラと敵対してましたから、やっぱり素戔嗚尊および丑御前のお話をしている事になるのです。

さてここで、最近丑御前および素戔嗚尊まわりの話が多いので、丑御前は何がしたいのかを見ていきましょう。丑御前が鬼ヶ島イベントで言ったのは「まつろわぬものの復権なんてどう?」です。

まつろわぬもの(まつろわぬもの:服従しなかったもの。朝廷に反したもの)の話は実は狗古智卑狗と一緒に芹沢さんの所でネタをばらまいてますから、9月の段階で既にこの牛の匂いはしてきていました。

そして、次回イベントは鎌倉及び源氏イベです。となると、注目されるのが源平合戦です。ここで負けたのは平氏。まつろわぬものとなってしまうわけで、平景清と源氏憎し!イベント的にはちょうど良いですね。

そして源平合戦で6歳(数え年で8歳)で海に沈んだ安徳天皇は「八岐大蛇の化身」と言われてます。やっぱり八岐大蛇のネタが拾われてしまいます。

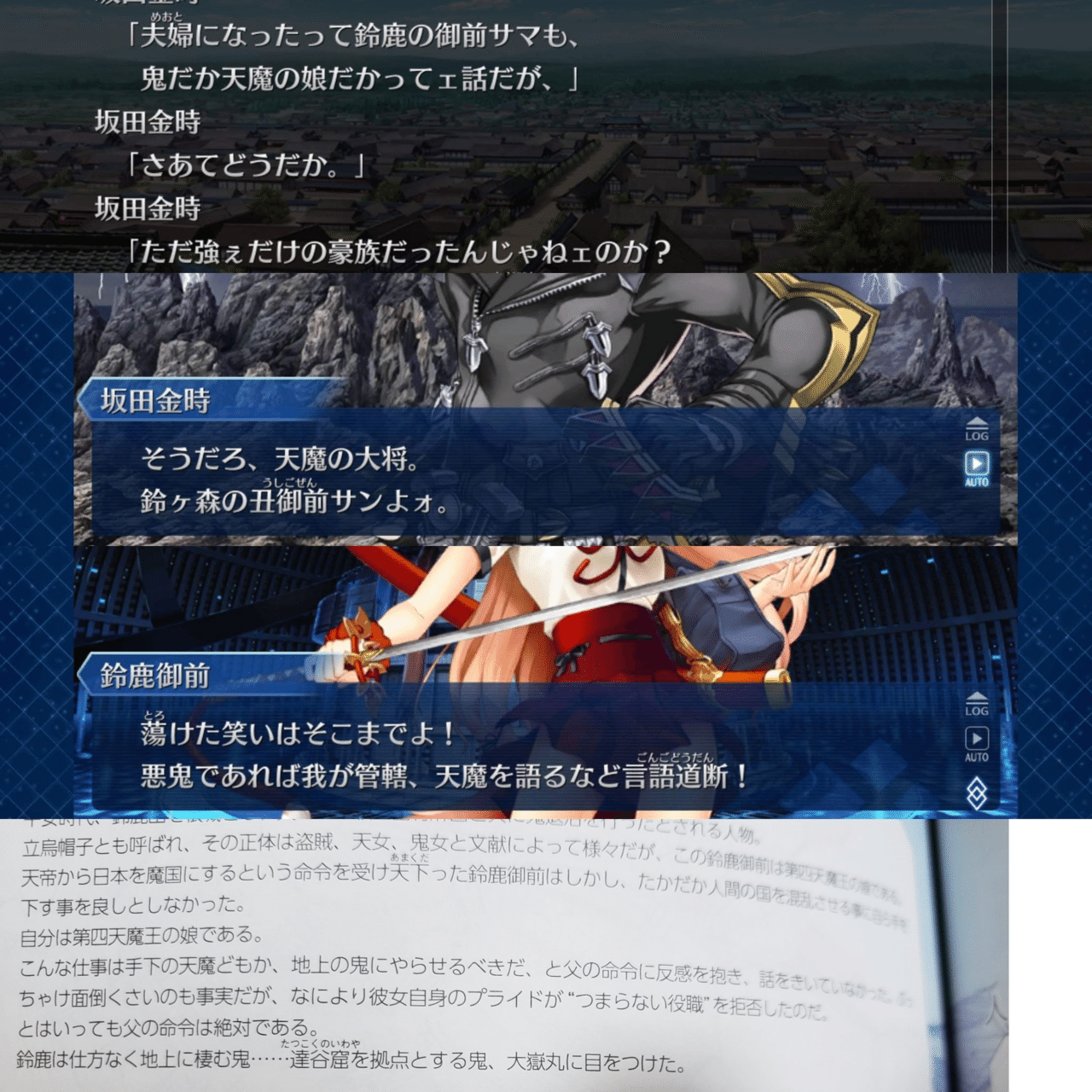

更に天帝(インドラ)から話を見てみますと、天魔の姫と言われてる鈴鹿御前の父(第四天魔王/第六天魔王と同じだと考えて良い)は日本を魔国にしろーって言ってるんですね。一方、帝釈天(天帝)の化身繋がりである丑御前がでてきた鬼ヶ島のサブタイは「天魔御伽草子」なんです。さらに、金時くんは丑御前について「天魔の大将」とモロで言ってます。天帝……天魔……まあそゆことです。魔国というのがまつろわぬものの復権と重なるんではないでしょうか。

そしてまたポイントとなるのが鬼切が、天魔の姫鈴鹿御前を切ってること、及び天魔関係者の鬼女紅葉を切ってることですね。ここでもまた、「鬼切」が関係してくるという状態になります。

また、今回の鎌倉イベの前に丑御前の解説をしたのは意味がありまして、1月のマシュのマスターミッション報酬受け取りボイスで「今年は丑年!頼光さんの年ですね!鬼ヶ島の時の本気の頼光さんの!」というような発言をしてるんです。加えて曼荼羅突入前の金時が「頼光さんは支度中」と言ってるんです。まあつまり、鎌倉で源平憎いよーって話をするのならここも拾われるんじゃあないかな?という話です。

月食と日食

さて、曼荼羅とサンタカルナイベが繋がってて次には鎌倉へと行くのには意味がありまして。

そこに関わってくるのがみんな大好き黄幡神/羅刹王 髑髏烏帽子蘆屋道満

ですね。

黄幡神というのはインド神話に登場するラーフという蛇で、簡単に言えば日食と月食を引き起こします。この日食と月食を引き起こす仕組みはイツパパロトルとチェルノボーグの解説することで、リンボがどうやったか説明することができますが、とりあえず今回それを解説してしまうと、蛇足になってしまうのでまた別の機会にするとしましょう。

黄幡神ラーフと、サンタカルナイベの繋がりはと言いますと、黄幡神ラーフは日食と月食を引きおこす→太陽の子であるカルナさんのサンタの衣装が蛇に飲まれてるようであったと繋がるという話です。

更に、ここで日食と月食を引き起こす存在が鎌倉イベで出てきます。そう、天狗です。日本人が思い浮かべる天狗は修験道の天狗でしょう。

(余談ですが、ここで修験道における天狗の話をすることは、ベリル許すまじ!ってなってるペペロンチーノさんが、LB6で登場し、ぺぺさんは修験道を使うって所もあるでしょうか。)

さて、話を戻しまして、天狗の由来は中国に見ることができます。天狗の語源は、文字そのまま、天をかける狗だから天狗。元々は凶星なんです。つまり流れ星です。天狗についての古代中国の文献には様々なものがあります。古代中国の『山海経』の第二巻西山経の一部を引用致しますと「陰山有獸焉 其状如狸而白首 名曰天狗 其音如榴榴 可以禦凶。」(素人訳:陰山に獣がいた。その形状は狸のようで、白い首であった。名は天狗という。その鳴き声は榴榴のようである。凶を防ぐものである。)とされます。これが1番古い文献ですね。

そしてその天狗が、『史記』の天官書第五巻では、「天狗、状如大奔星、有聲其下止地、類狗。所堕及、望之如火光炎炎衝天。」(天狗、その形状は大きな流星のようであり、音を出して地上に落ちてくる。その時地上に降り立った時は狗のような形をしている。落ちたら点にも届くような焔をあげる。)とされています。

ここで、次に有名なものとして『漢書』第二十六巻天文志第13にて「天鼓、有音如雷非雷。天狗、状如大流星」と記されています。ここが、実はFGOでも使用されているのです。鬼一法眼の宝具セリフを文字起こししてみますと、「てんこう 音あり!雷の如くして雷に非ず!てんこう、じょう大流星の如し! 六韜三略・魔王尊大羽扇」となっていますね。

これを漢書天文志に合わせてみますと…

「天鼓(てんこう)、有音(音あり)如雷非雷(雷のようにして雷にあらず。)。天狗(てんこう)、状(じょう)如大流星(大流星の如し!)」

となる訳です。

このように、天狗は以前天を駆ける狗であり流星であったとわかります。これが日本にも入ってきまして、『日本書紀』の「九年春二月丙辰朔戊寅、大星、從東流西、便有音似雷。時人曰流星之音、亦曰地雷。於是、僧旻僧曰「非流星。是天狗也。其吠聲似雷耳。」三月乙酉朔丙戌、日蝕之。」(舒明天皇の時代637年2月に東から西まで大きな星が流れてまるで雷のような音がなった。その時の人が言うには「これは流星だ、ツチイカズチだ」と。しかし、僧の旻は「これは流星ではない。天狗だ」と言いました。そしてその後日食が起きました)という記述にも繋がります。日本書紀に見られるように当初でも天狗は空をかけ、更に日食を起こしてますね。

ちなみにこの「ツチイカズチ」という神様は素戔嗚尊の死体の(古事記では)右手or(日本書紀においては)腹から生まれる雷神です。まあここでまた素戔嗚尊と繋がる訳ですが素戔嗚尊の話は一旦置いておきましょう。

そして我が国の『今昔物語』の中でとても興味深い文が載っています。今昔物語20巻第1に天竺天狗聞海水音渡此朝語として、 「今昔、天竺に天狗有けり。」という文から始まる物語が乗っています。簡単にあらすじを描きますと、天竺にいた天狗は水から「諸行無常。是法滅法。生滅々已。寂滅為楽。」と聞こえるので、どこから聞こえるのだろうと探りに出て、中国を経由して日本の九州から淀川を上り、比叡山の僧侶の徳の高さに感動して有明親王の子供、明救という僧侶として生まれ変わるといった内容です。

ここでのポイントは天狗は天竺にいたと。これは、鞍馬寺の神性とも関わってくるため、後述しますが、地獄界曼荼羅の後にサンタカルナイベをわざわざ挟んで、鎌倉イベで鬼一法眼を登場させたという事になる訳です。これはまるで、羅生門イベント→天竺イベ→鬼ヶ島イベントとなった時に似ていますね。さらに驚くべきことにこの

「諸行無常。是法滅法。生滅々已。寂滅為楽。」というのは釈迦が過去世で「ヒマラヤ」に篭って修行してる際に、「帝釈天」が「羅刹」の形をして現れて、これを教えてもらったという説話に由来するのです。色々繋がってまいりましたが、ここまでの内容を整理致しますと、

天狗が天竺からやってきたという伝承と、天狗は元来流星であったという内容はFGOにおいて設定として採用されてると言えましょう。

そして、上記の通り、天狗が太陽と月を食らうよって日食と月食を引き起こすという信仰が存在します。

この話はとても興味深いのです。ちょっと面白いのでお話いたします。

黄幡神ことラーフさんは、不老不死の薬(アムリタ)を神々が飲んでるので、俺も飲んじゃお!っということで、神に化けました。そしたら太陽神と月神に見つかってヴィシュヌくんに首チョンパされてしまうという話なんですね。でも、もう不老不死の薬飲んでますから、この飛ばされた首が天に登って、太陽と月許すまじ!って日食と月食を起こすんです。

一方天狗の方は、不老不死の薬を人間様が作ってやったぜってことなんですど、太陽神と月神が盗むんですね。なので、人間が狗に太陽と月をおわせて、日食と月食を引き起こすと。

不老不死の薬/日食/月食とここが繋がる訳です。

僕はペーペーの素人なので、この辺の比較神話は行えないですが、ここが、黄幡神(ラーフ)と天狗が関係するポイントです。

その他の8関係

そして、天狗が結局、修験道として日本に入ってくる訳ですが、ここで鞍馬天狗と「八神将」のお話をします。地獄界曼荼羅の平景清は歳刑神でしたが、八神将の中の歳刑神は2パターンの信仰が考えられます。1つは德達神が歳刑神とするパターン、

一方歳刑神=倶摩羅とするパターンです。平景清であった牛若丸は鞍馬天狗(鬼一法眼)に学んでましたからFGOの方では語呂もとても良くなりますし、後者を採用したのであろうと思うわけです。

ここでまた「8」が関わりました。更に、曼荼羅で出てきた八将神は八王子神とも言われます。八王子は牛頭天王の子供であるという説も存在します。ここで頼光さんと八将神の関係も繋がるという事です。

ここまで、異様に8という数字が多いなーと思いながらFGO独自の設定に目を向けると、リンボは最新で最後の人類悪になろうとしていました。既にⅦのビースト出てるのに最新で最後とは?8番目…?となるわけです。

(まだ関係するものが多いのですが、軽く見てみるとしたら、八幡神といえばという話があります。地獄界曼荼羅にて藤原秀郷=俵藤太が出てきましたが、彼も八幡神を信仰しておりますね。)

ここまで8が多いと、全て仕組まれてるのであろうと思われます。今回のイベントで丑御前が登場して魔国が復権するか、それとも今回のイベントも次回以降のネタ振りの役割になるのか分からないですが、今回のイベもその辺の話を触れていくことは確実ですので、ここを知っておくと話が分かりやすくなるのではと思います。

鞍馬寺と3つの神性

さて、ここでだいたい8に関する話は終わったので、鞍馬天狗の話をしたいと思います。

鞍馬寺はなんと、3つの神性を祀ってます。ひとつは毘沙門天。毘沙門天は簡単に言えば帝釈天の配下です。FGOで言えば毘沙門天の化身!と言っている長尾景虎等を思い浮かべてください。毘沙門天と、上記の牛頭天王まわりの話は色々あるのですが、ここを掘りさげるととても長くなるのでなくなく割愛します。

次は千手観音菩薩ですね。これも長くなるので掘り下げたいんですが、ごく一部を紹介して割愛します。千手観音菩薩は名前の通り、めっちゃ手があります。そして、シヴァがこの千手観音菩薩と同一視されることがあります。シヴァまわりのお話は、今回は打出の小槌がイベントで出てくることが確定してるので打出の小槌は大黒天の持ち物→大黒天はシヴァの別名という流れが出来上がります。

また、今回のイベの説明に打出の小槌によって、ウシワカがヨシツゥーネとなってしまうとありますが、これは一寸法師が打出の小槌によって身長が伸びたという伝承に基づく話だと思われます。そして、まんがでわかるに登場するリヨキャスターは、大黒天の鼠だと考えられます。その証拠に打出の小槌が登場し、それにより身長がとてもデカくなった前例があります。

また、上記にお話した「鬼切」は北野天神に奉納されております。そして丑御前は厄介なことに、北野天神の申し子でもあると、FGO本編で言われております。北野天神はシヴァと習合されてますから、やはりまた丑御前に繋がる訳です。

ここで、鬼一法眼とシヴァの話は出来ました。

それでは次に3人目の祀られてる神さま、護法魔王尊様のお話を致します。これの文献、神智学(エレナおばあちゃまで有名)によってスピリチュアル系が多すぎる状態となってしまい、文献の判別大変なんです。

ちょっと1番怖い所ではありますが、紐解いていきましょう。

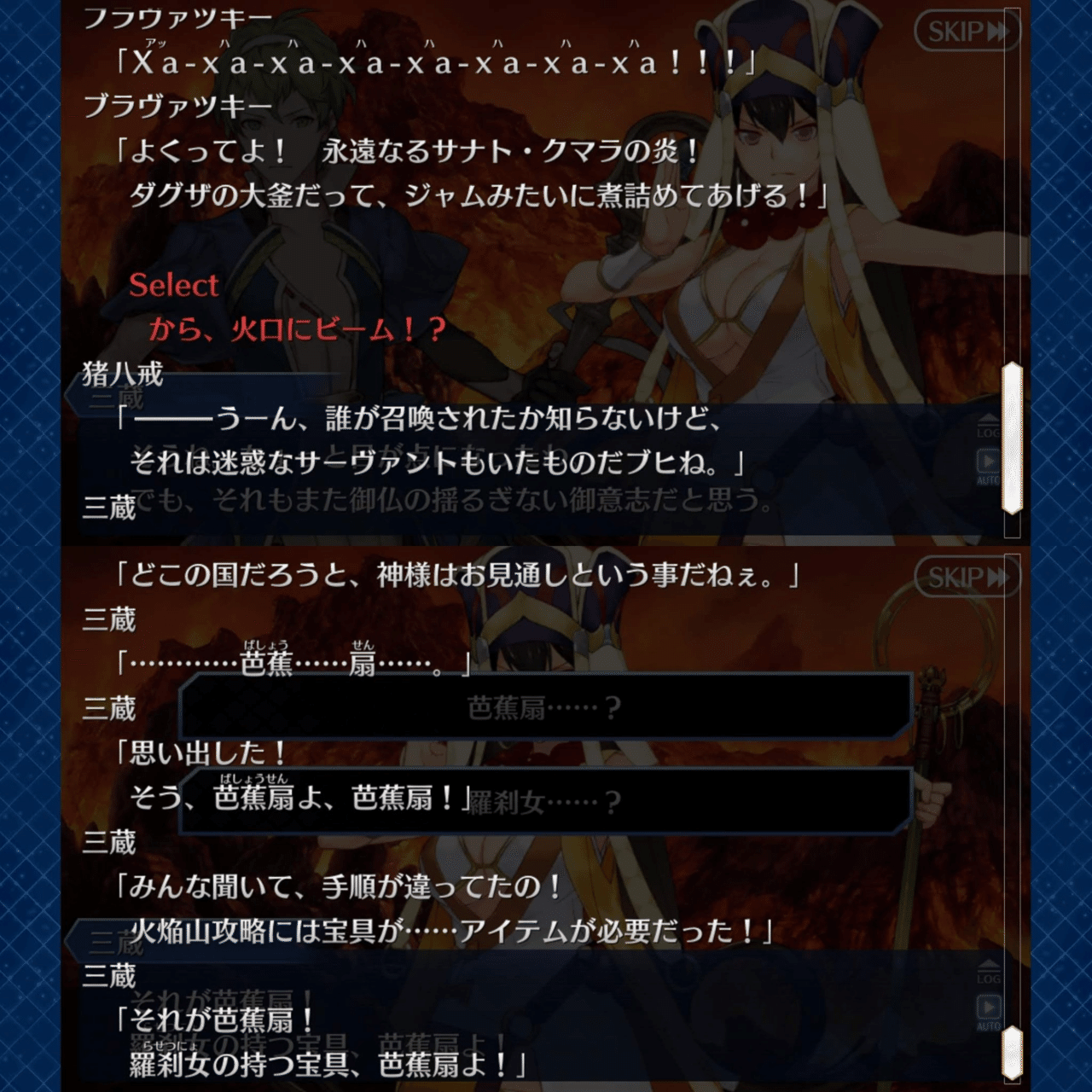

護法魔王尊はサナト・クマーラとされるんです。神智学の観点からこのクマーラと鞍馬山似てるよね?サナト・クマーラって金星の上位存在ですよね?といった風に、護法魔王尊はサナト・クマラであり、金星の上位存在であるという解釈がなされています。これは、material Ⅶの水着牛若丸のとこでも鞍馬山はクマラなのでは?という指摘がエレナからされてるので、FGOでも用いられているのは確定です。

水着エレナの力の元がサナト・クマラであり、護法魔王尊であるとしっかり書かれてすらあります。また、ナサト・クマラは元々インドの神性です。上記の天狗が天竺(インド)から来た話とも繋がります。

ここで金星のネタが多いなというような話にもなるわけです。最近の金星ネタを見てみると見てみると、曼荼羅でルチフェロなりしサタン様ー!っていってたいたり(ルシファーは金星)、SW2復刻で金星獣エリchan、そもそもSW2のアシュタレトは金星文明からやってきた!等の設定が開示されてます。ここで、最近SW2が復刻された理由もこの鬼一法眼を出し、護法魔王尊に対する伏線になったのだろうという結論が得られました。

芭蕉扇と護法魔王尊と丑

と、ここまで書いてきて、黄幡神・羅刹王髑髏烏帽子蘆屋道満の「羅刹王」の部分が解説できるようになりました。しかし、これ以上かくのは負担が大きいので、ごく一部紹介して休憩させていただきたく思います。

今回の鬼一法眼の宝具を見て見ますと、天狗のあの団扇を用いた宝具となっています。

ここで天竺イベントを見ていきましょう。

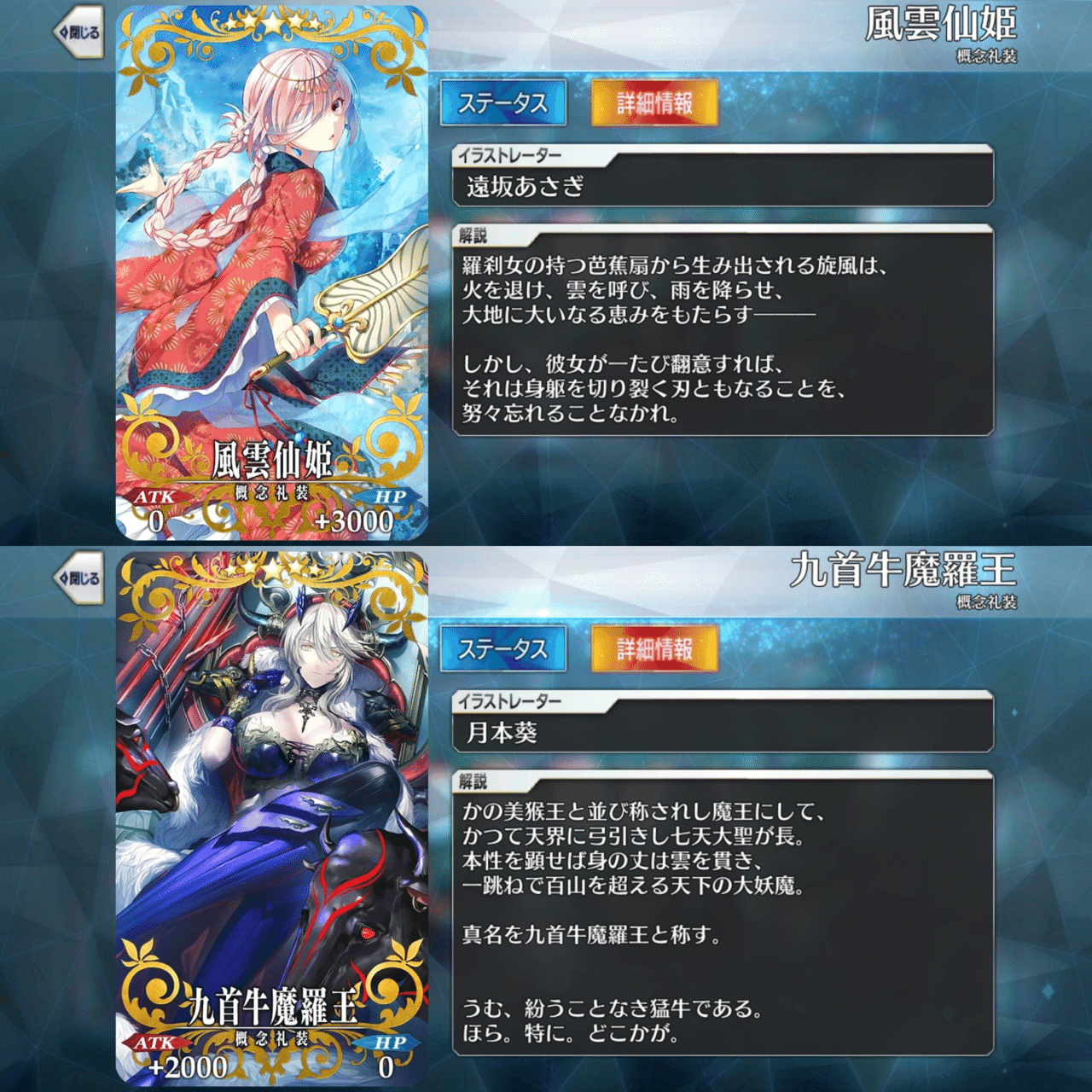

天竺イベにて火焔山の炎を、エレナは「サナト・クマラの炎!」と言っていました。護法魔王尊の炎です。その時に、三蔵ちゃんたちが火焔山の炎を使う時に用いたのが芭蕉扇なのです。護法魔王尊を背景に持つ鬼一法眼のあの宝具と、サナト・クマラ(護法魔王尊)の炎を消すために用いる芭蕉扇。この繋がりは果たして偶然でしょうか。おそらく偶然ではないでしょう。そして、この天竺で用いる芭蕉扇は、「羅刹女」鉄扇公主の持ち物です。

少しここでFGO独自の設定を交えてここにも少しの解説を加えていきたいと思います。水着牛若が持っているあの団扇は、マハトマから無限のパワーを貰っているのでは?と指摘されています。そして、サナト・クマラはマハトマの頂上に位置する上位存在です。

更に、面白いことに、エレナはネバダ州でアブダクトされてます。そして、白紙化地球はネバダ州のエリア51から始まり、エリア51はFGOの中でもいわくつきの場所です。護法魔王尊という宇宙由来の上位存在の話をこのタイミングで仕込むのは、あまりにも露骨だなあ…と思うわけです。(LB6で出会うピクト人の見た目や、LB7のクリプターであるデイビッドの出身地はネバダ州です)

話を戻しまして、ここで「羅刹」そのものに対する解説はなくなく割愛させていただきますが、まつろわぬものの話を最近で1番初めに出した邪馬台国イベのフリクエで、ラーマは埴輪に対して「この埴輪は羅刹であろうか?」等というエネミー名になっているのです。

そして、羅刹は毘沙門天の配下であります。

羅刹女 鉄扇公主に話を戻しますと鉄扇公主は牛魔王の妻です。そして、牛魔王は哪吒太子とも関係が深く、天竺イベにて哪吒太子が出ましたし、哪吒太子は毘沙門天の子供です。更に、牛魔王は天竺イベにおいて、アルトリアオルタのランサーでした。

ここで、2021年のリヨ礼装のこの礼装を見て見ますと、牛は倒されたあと、アルトリアに食べられることになっています。そして、鎌倉イベが発表された滋賀県のウィンターキャラバンにおけるリヨ絵のアルトリアは牛を食べているのです。

ここまで重なると偶然とは思えません。このように、丑御前や牛魔王など、今年が丑年であるが故のネタが仕込まれていると考えられます。(芭蕉扇の話は、上記のネタと別に、鬼一法眼と牛若丸が師匠と弟子であるという関係から、今回のイベ特攻には孔明とグレイがのっていました。孔明もまた、あの団扇を用いていますし、更にグレイはアルトリアと関係が深いという所は無視できない要素であるでしょう。)

突然の終わり またの名を電池切れ

と、ここまで見てきましたが、長くなってきたので一旦筆をおきたいと思います。突然の終わりで打ち切り感が半端ないですが…。

まだまだ内容に関しましては書き足りないので、随時Twitterなどで呟いていくかと思います。それではここまで全く要領を得ない説明を読んでくださり、誠にありがとうございました。

参考文献一覧

※敬称略。

(PDF形式の論文)

王 鑫『天狗食日(月)考』

伊藤信博『天狗のイメージ形成について』

藤田梨那『郭沫若の「天狗」論』

(本)

杉原たく哉『天狗はどこから来たか』 大修館書店 2007年

川西政明『鞍馬天狗』岩波新書 2003年

逵 日出典『八幡神と神仏習合』 講談社 2007年

刀剣画報books『 刀剣聖地巡礼ガイド 源氏かたな旅』ホビージャパン 2020年

信楽香仁『新版 古寺巡礼 京都鞍馬寺』淡交社2007年

佐藤任 『密教の神々 その文化的考察』 平凡社ライブラリー 2009年

速水侑 『菩薩 由来と信仰の歴史』 講談社学術文庫 2019年

川村湊『牛頭天王と蘇民将来伝承-消された異神たち-』2007 作品社

真弓常忠『祇園信仰事典』戒光祥出版 2002

齋藤英喜『陰陽道の神々』佛教大学通信教育部 2007年

山口博 『作られたスサノオ神話』 中公叢書 2012年

山北篤 監修 『東洋神名事典』 新紀元社 2002年

戸矢学 『スサノヲの正体 ヤマトに祟る荒ぶる神』河出書房新社 2020年

福田晃 『諏訪信仰の中世 神話・伝承・歴史』三弥井書店 2015

上村勝彦『インド神話-マハーバーラタの神々』筑摩書房 2003年

沖田瑞穂『マハーバーラタ入門 インド神話の世界』勉誠出版 2019年

沖田瑞穂『マハーバーラタの神話学』弘文堂 2008年

天竺奇譚『いちばんわかりやすい インド神話』実業之日本社2019年

(HP)

鶴岡八幡宮

https://hachimangu.or.jp

鞍馬寺

https://kuramadera.or.jp

今昔物語 現代語訳

https://hon-yak.net

備考:これ以外にもタイプムーンの様々な作品及びmaterialを参考とし、画像もまたそれらを引用したものである。又、八坂神社などに赴き、立て看板等を実際に読みそれを参考にした部分もある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?